有一种胸痛,不是“胸”痛,而是“肉”痛!

飞跃迷雾1 达人已点赞

飞跃迷雾1 达人已点赞先看病例:

病例一:

35岁女性患者,因“左侧胸膜炎样疼痛2天”就诊。

患者无吸烟史,未服用避孕药,但4个月前曾足月分娩。

查体无异常。

实验室检查显示白细胞计数轻度升高(11,480/mm³),C反应蛋白显著增高(78 mg/L),D-二聚体水平为660 ng/mL(正常值<500 ng/mL)。

心电图和超声心动图结果正常。

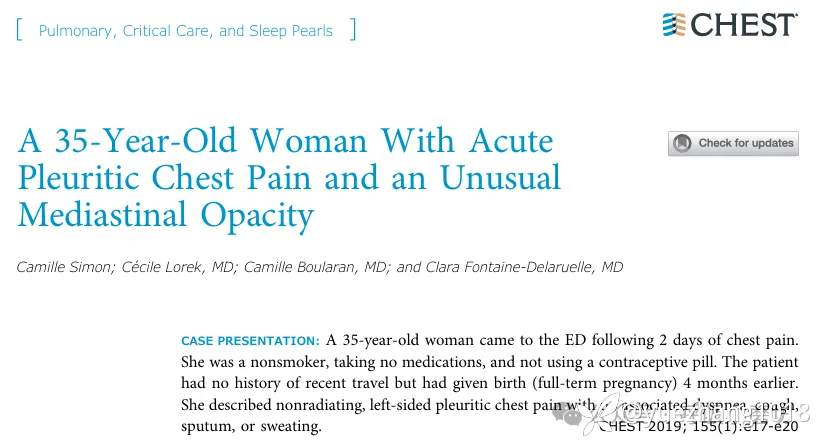

初始后前位胸片未见异常,但侧位片提示胸骨后肿块及左侧少量胸腔积液(图1A)。

图1A 胸部侧位X线摄影: 箭头指向胸骨后肿块;箭标示处指向胸腔积液

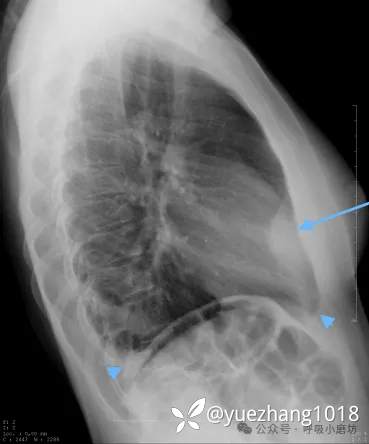

考虑到产后情况和D-二聚体轻度升高,完善了CTPA检查,未发现肺栓塞。但于左心膈角见一脂肪密度病灶,周围环绕炎性组织(图1B)。

图1B CTPA显示左心膈角处一脂肪性病变(箭头),周围环绕炎性组织,伴有少量胸腔积液(箭)

经非甾体抗炎药治疗后症状迅速缓解,2周后复查CT显示病灶基本吸收(图1C)。

图1C 两周后CTPA:左心膈角处病灶(箭头所示)已基本完全消退,未见胸腔积液

病例二:

54岁女性患者,表现为突发胸膜炎样胸痛,初次发作后2天自行缓解。心电图和胸部X光都正常。3周后疼痛复发。

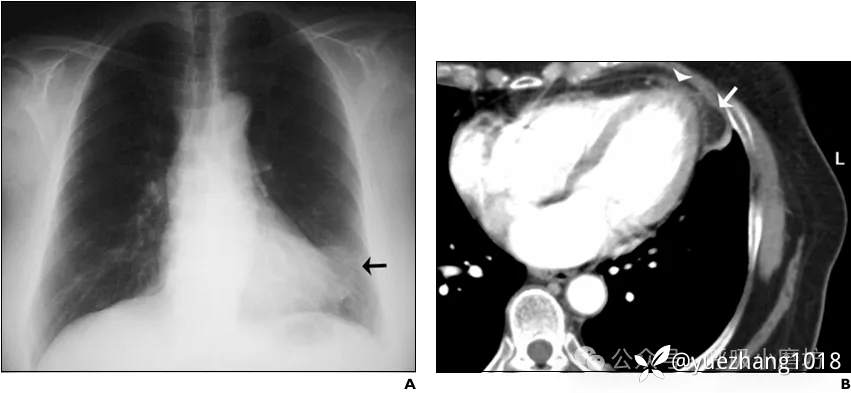

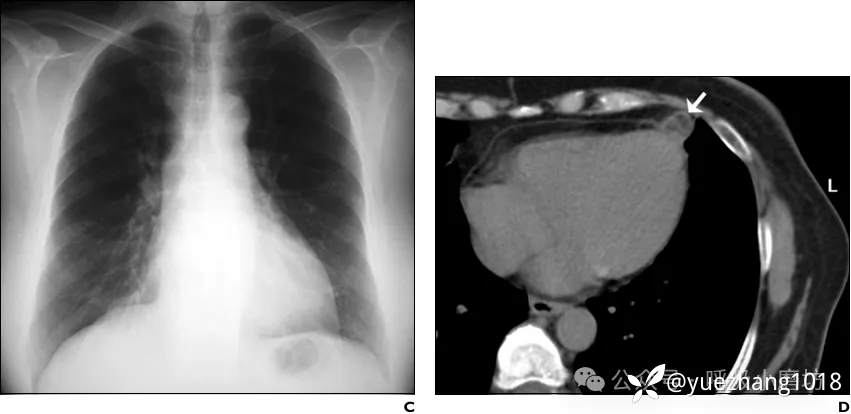

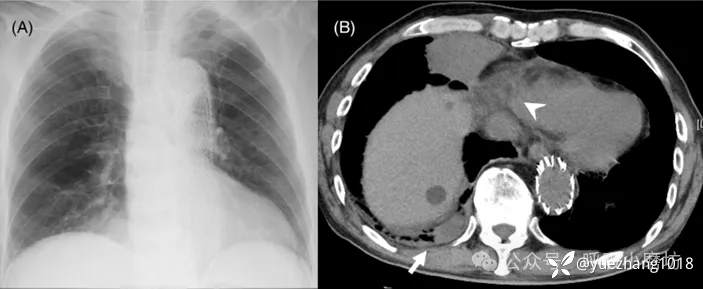

第二次就诊时胸片显示左心缘旁明确高密度影(图2A)。CT显示病灶为脂肪密度(CT值-48 HU),边缘见环状强化(图2B),并伴有邻近心包膜局限性增厚。

图2A 胸部X线片显示左心旁高密度影(箭头所示);2B 增强CT显示心旁高密度影对应被厚环包绕的心包外脂肪(箭头所示),注意伴随的心包增厚(箭)

予镇痛对症处理后患者疼痛于1周内消失。

2个月后影像学随访证实心旁密度消失(图2C)。胸部CT显示脂肪病变及邻近心包增厚显著减小(图2D)。

图2C 2个月获得的随访胸部X线片显示心旁高密度影已消失;2D 随访CT显示心包外病灶体积显著缩小(箭头所示),相邻心包增厚已消失

病例三:

50岁男性患者,因“急性左胸痛3天”入院,疼痛随呼吸和体位改变加剧。

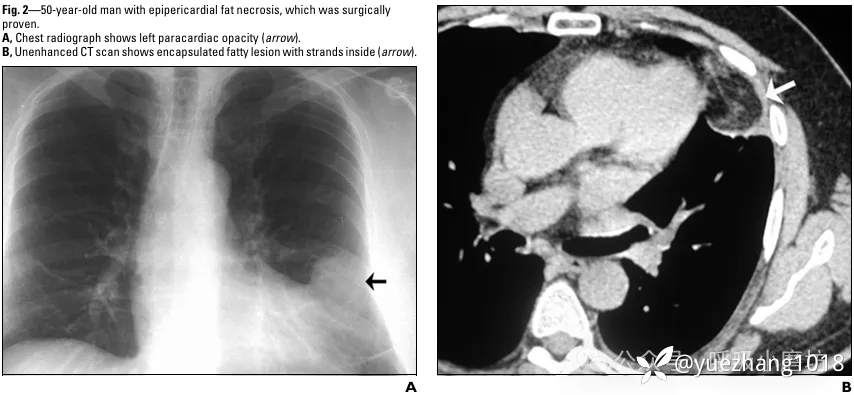

胸片见左心旁模糊影(图3A)。CT检查发现一边界清晰的脂肪性肿块,其内部可见致密条索影(图3B)。

图3A 胸部X线片显示左心旁高密度影(箭头所示);3B CT平扫显示被包裹的脂肪病灶,内部可见条索状影(箭头所示)

因不能完全排除脂肪肉瘤,患者接受了胸腔镜手术。

术后病理证实为“脂肪组织坏死伴炎细胞浸润”,未见肿瘤细胞。

病例四:

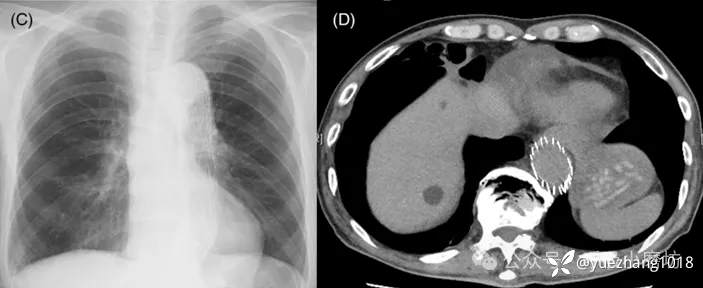

80岁男性患者,因突发胸痛、高热(T 40.1°C)和低氧血症就诊。

实验室检查提示感染(WBC 12,050/µL,CRP 6.46 mg/dL)。

胸片显示右下肺野团块影(图4A)。胸部CT证实该团块为坏死的纵隔脂肪组织,并合并邻近肺叶的吸入性肺炎(图4B)。

图4A 入院时胸部X线片示右下肺野团块影;4B CT显示肿块和坏死的心包外脂肪(箭),并伴有吸入性肺炎(箭头)

经抗生素及对症治疗,患者感染控制。

2个月后随访影像显示肺部炎症吸收,原脂肪病灶亦显著缩小(图4C, D)。

图4C, 4D 2个月后复查的胸部X线片和胸部CT

病例五:

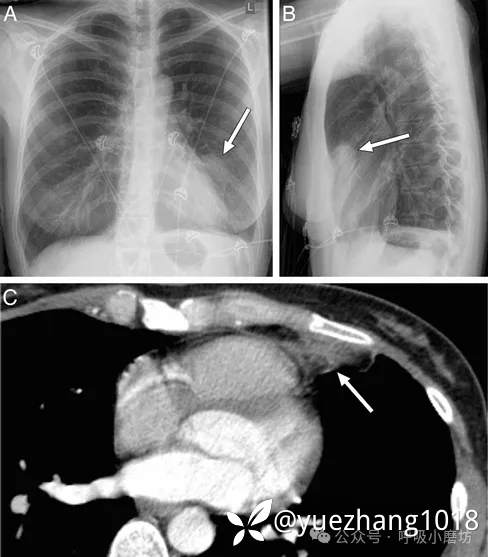

39岁健康女性患者,因急性左侧胸痛就诊,深呼吸时加重。

体格检查、心电图、肌钙蛋白和D-二聚体均在正常范围。

后前位胸部X线片显示有一与左心缘相连的高密度影(图5A),侧位片上位于胸骨后(图5B)。CT显示左心包旁一脂肪病灶伴周围条索影(图5C)。

图5 标注后的后前位及侧位胸部X线片与轴位胸部CT图像

予镇痛保守治疗,预后良好。

病例六:

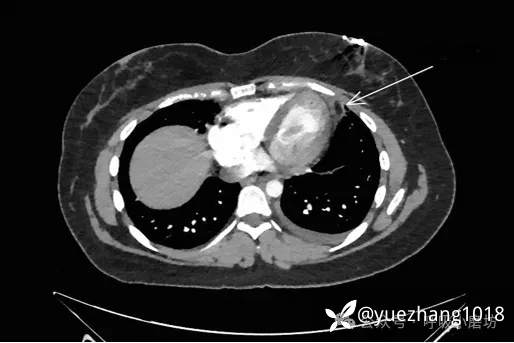

18岁女性患者,体重指数偏高,主诉“左侧胸痛3天”。疼痛突发,性质为刺痛,吸气时加重,并从左前胸放射至左肩胛区。

无重大既往病史,唯一常规用药为复方避孕药。

查体无特殊。

D-二聚体升高(0.77 µg/mL),C反应蛋白26 mg/L,肌钙蛋白正常。

胸部X线检查结果正常。CTPA排除了肺栓塞,但清晰显示左心包旁一11毫米卵圆形脂肪密度病灶,周围环绕致密条索影(图6A),伴少量胸腔积液。

图6 左心包外脂肪区内可见一11毫米卵圆形病灶,呈脂肪密度,周围环绕致密条索影(箭头所示);同时伴有左侧胸腔积液

予布洛芬口服,症状数日内完全缓解。

诊断:心外膜脂肪坏死(Epipericardial Fat Necrosis, EFN)。

综述:

心外膜脂肪坏死(Epipericardial Fat Necrosis, EFN)是一种罕见但重要的良性病因,常表现为急性胸膜炎样胸痛。由于其症状与肺栓塞、急性冠脉综合征等急症相似,极易被误诊或漏诊。

一、 临床与诊断要点

- 临床表现: EFN典型表现为既往健康者突发的、单侧(多为左侧)胸膜炎样胸痛,可向肩部放射。查体通常无特异性发现。

- 实验室检查: D-二聚体可轻度升高,同时可能伴有C反应蛋白和白细胞计数的轻度增高,这反映了急性坏死引发的炎症反应。心肌酶谱通常正常。

- 影像学诊断: 胸部X线有时可表现为心旁高密度影,但常漏诊。增强CT是诊断EFN的金标准,其特征性表现为:

- 核心特征: 位于心包旁的、类圆形的脂肪密度病灶(CT值通常为负值)。

- 伴随征象: 病灶周围可见炎性条索影、邻近心包增厚,以及少量胸腔积液。

- 上述特征结合急性胸痛,构成诊断EFN的典型三联征。

二、 鉴别诊断

EFN主要需与以下疾病进行鉴别:

- 肺栓塞: 两者症状和D-二聚体升高重叠度很高,但CTPA可明确排除肺栓塞并发现EFN特征性病灶,是首选的鉴别方法。

- 心包炎: 均可有胸痛和心包增厚,但EFN无典型心电图改变,且核心是脂肪坏死而非心包本身的炎症。

- 纵隔脂肪瘤/高分化脂肪肉瘤: 这是最重要的影像学鉴别。脂肪瘤通常密度均匀、无周围炎性改变;而脂肪肉瘤可能显示软组织成分或侵袭性生长。EFN的急性起病、自限性病程及典型的周围炎性“晕环”是鉴别的关键。对于不典型的病例,短期影像学随访显示病灶缩小或消失,可有力支持EFN的诊断。

三、 治疗与预后

EFN是一种自限性良性疾病,治疗以保守为主:

- 核心治疗: 非甾体抗炎药(NSAIDs),如布洛芬或阿司匹林,能有效缓解疼痛和炎症。疼痛通常在用药后数日内缓解。

- 随访: 建议在诊断后2-3个月行CT复查,以确认病灶缩小或消失,从而进一步排除潜在恶性肿瘤,并确认诊断。

- 重要原则: 应避免不必要的外科手术。历史上一些EFN病例因误诊为肿瘤而手术,现今通过典型的CT表现和良性临床病程,完全可以实现无创诊断和管理。

四、小结

EFN是急性胸痛鉴别诊断中一个不容忽视的“模仿者”。提高临床警觉性,掌握其“脂肪核心伴炎性晕环”的CT特征,并理解其自限性的自然病程,是实现精准诊断、避免过度治疗的关键。对于放射科和胸科医师而言,在评估急性胸痛患者的影像时,在心膈角多看一眼,或许就能为患者免除不必要的痛苦。

参考文献

1. Simon C, et al. CHEST. 2019;155(1):e17-e20.

2. Pineda V, et al. AJR Am J Roentgenol. 2005;185(5):1234-1236.

3. Ikeo S, et al. Respirology Case Reports. 2022;10(1):e01068.

4. Mohamed Hoesein FAA, et al. Heart. 2015.

5. Timmons P, et al. Thorax. 2022;77(4):420-421.

注:本文首发于个人公众号“呼吸小磨坊”。