复发性肠梗阻(局限性腹茧症)

患者性别:女 2021-03-23入院。 ID号:Y44962939,住院号:11596A。

患者年龄:29

简要病史:机械性肠梗阻反复发作9年余

患者述9年前饮食不当出现腹痛、腹胀,伴肛门停止排气、排便,无发热。潍坊市第四人民医院普外科行腹平片提示:不全肠梗阻。行胃肠减压、抗感染对症治疗缓解,期间行全消化道造影提示:回肠粘连(回肠位于小骨盆上缘,粘连成团,皱襞紊乱,肠壁难见,加以外力,难使之分离,并将盲肠下牵,乙状结肠内移,回肠末端勉强显现。大肠除位置外未见其它异常)。2012年来患者多次“不全肠梗阻发作”,饮食不当及受凉为诱因,每年1-2次发作,就诊当地医院,以“肠梗阻”保守治疗3-5天缓解。曾于2014.3月在潍坊市第一人民医院行腹腔镜探查、肠粘连松解治疗(病因及术式不详),术后有短期缓解。近5年来仍间断发病,腹痛、腹胀,伴肛门停止排气、排便,发作与进食过量、不易消化食物相关,秋冬季发病明显,每年4-5次,无发热,无放射痛,反复就诊济南市莱芜区第一人民医院。行腹部CT、腹平片提示:不全肠梗阻,行输液、灌肠综合治疗后缓解。患者因肠梗阻病情无法完成正常生育。为求治疗来我院。目前精神状态可,体力正常,进流食,睡眠正常,近3月来体重无明显变化。

10岁时有突发右下腹痛,诊断急性阑尾炎发作,行输液抗感染治疗1周缓解。否认其它手术外伤史。

体格检查:

身高166cm,体重50kg,BMI:18.1。一般情况可,腹平坦,脐部见戳孔愈合瘢痕。全腹软无压痛,未触及无包块。肠鸣音正常。

辅助检查:

腹平片未见异常

临床诊断:

1、复发性肠梗阻静息期,术后肠粘连。

2、腹腔镜粘连松解术后。

治疗经过:

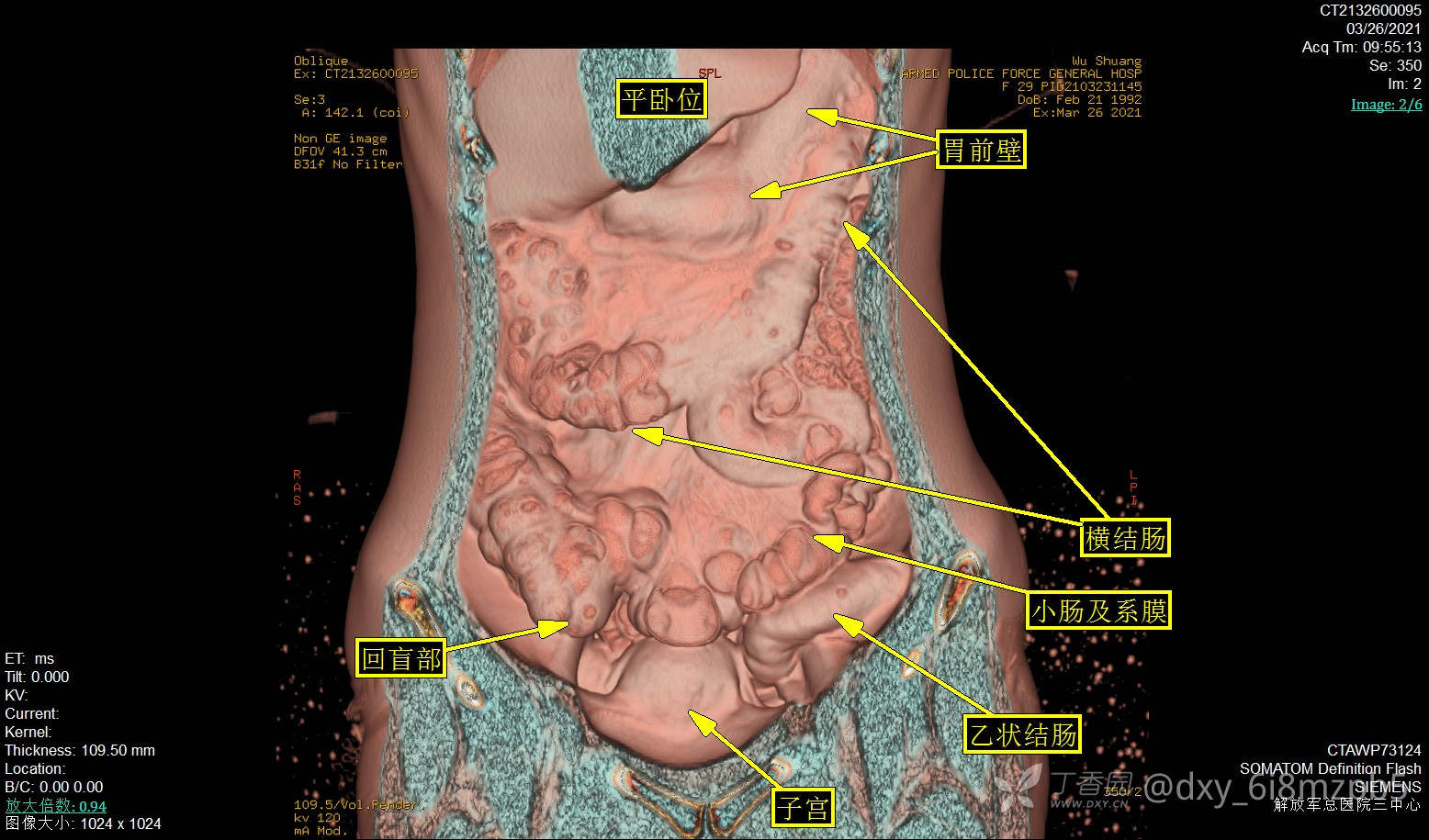

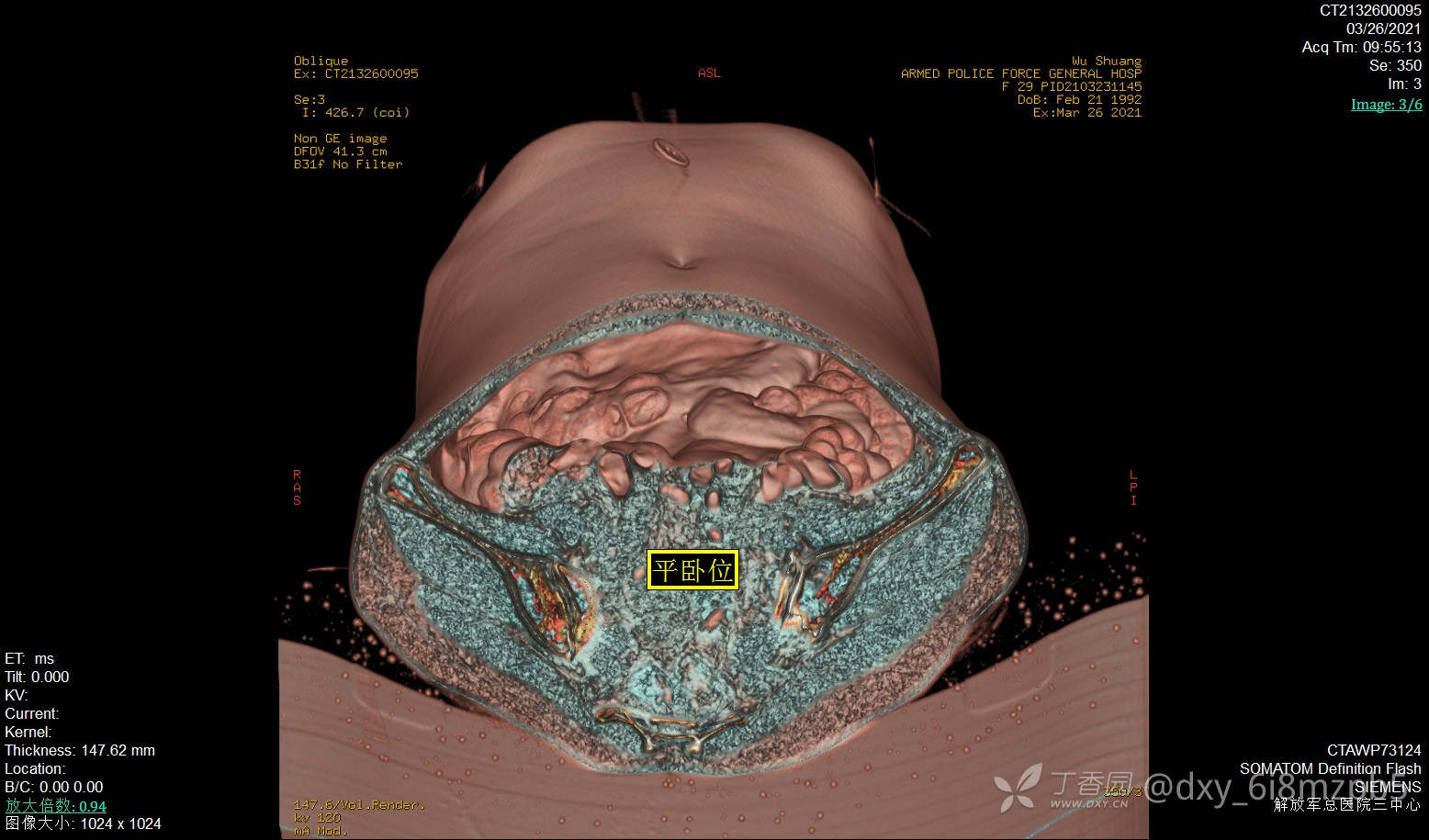

2021-3-26平卧位,左下腹18#套管针穿刺,腹腔注气2000ml,人工气腹后腹部多体位平扫,GE图像工作站进行数据VR成像(腹膜腔三维成像):

平卧位:腹膜腔气腹空间完整,肝脾形态位置正常,结肠小肠肠管平面分布,管径大致形态正常。结肠内容物偏多,48小时口服显影线位于横结肠左半以远。子宫形态大小正常。

右侧卧位:左半结肠呈去结肠袋现象,肠管空虚。髂窝水平见堆砌的小肠肠襻团与乙状结肠悬挂粘连。

俯卧位:髂窝水平见堆砌小肠襻团与右侧盆壁粘连。

气腹平卧位图:上腹部见肝脏、胃远端大部、横结肠正常形态。回盲部及升结肠充盈,相连回肠襻形态大致正常。盆腔见正中位子宫前壁。左下腹见乙状结肠。

平卧位图:中下腹肠管平铺,未见腹壁粘连。

平卧位图:中下腹肠管平铺,未见腹壁粘连。

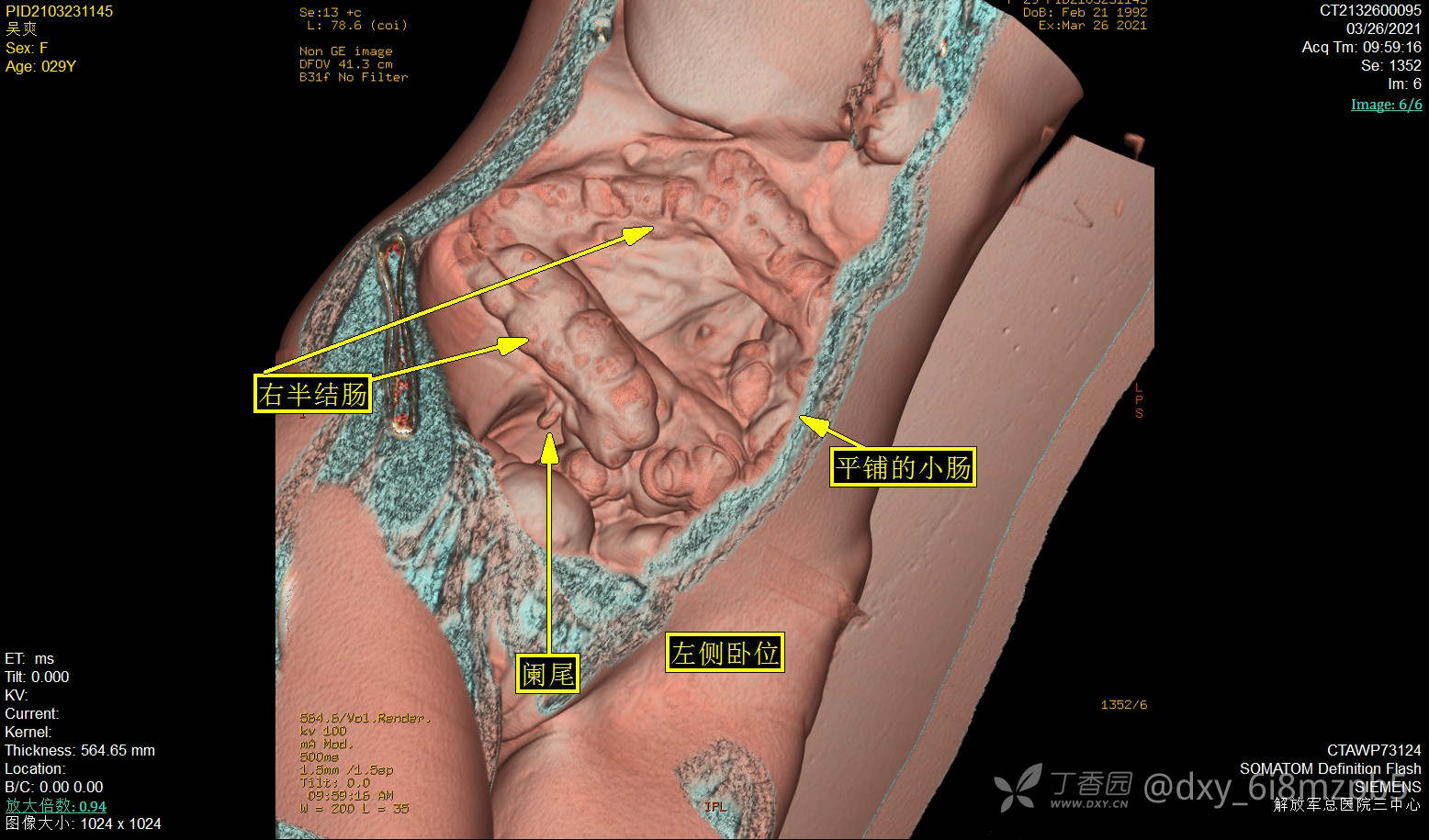

左侧卧位图:显示更多右半结肠形态细节,见回盲部阑尾,末端回肠近乎正常形态。

右侧卧位图:显示小肠粘连团呈圆锥体,与乙状结肠粘连。

右侧卧位图:显示小肠粘连团呈圆锥体,与乙状结肠粘连。

俯卧位图:显示锥形粘连肠团与右后腹壁粘连。

诊断分析:

复发性小肠梗阻

此类病例常有下列特点:

1、明确的腹腔手术史或外伤炎症感染病史,肠梗阻发生于其后。

2、肠梗阻发作,有典型的机械性梗阻表现,痛吐胀闭和腹腔肠管扩张积气积液。

3、多为不全性肠梗阻,保守治疗有效。

4、复发有规律性,和进食活动密切关联。

5、饮食正常或接近正常。

6、静息期检查无阳性体征,内镜、影像检查无异常发现。

7、可正常发育,体型偏瘦。身体状况长期保持稳定状态。

患者腹膜腔形态排除前腹壁粘连。侧卧位腹腔内位器官(小肠襻)发生重力位移,可确认有回肠襻团与乙状结肠有挂壁粘连。该粘连范围局限,无肠管扭曲,无口径异常,易于松解,无法认作肠梗阻的责任粘连。依据回肠襻在侧卧位、俯卧位的形态,极有可能存在肠襻间脏性粘连。其形态符合或支持其为梗阻病因,尚不显著。

回肠肠管间脏性粘连有两处病史辅证:2012年潍坊市肿瘤医院全消化道钡餐报告。2014潍坊市第一人民医院腹腔镜探查。家属转述腹腔镜手术仅作探查,因广泛粘连而放弃。该粘连是否存在,是否和腹膜腔虚拟图像吻合,能否合理解释肠梗阻反复发作的机制,是术前的困惑之处。腹腔内梗阻病变仍有相当大的不确定性,有待腹腔镜探查确认。

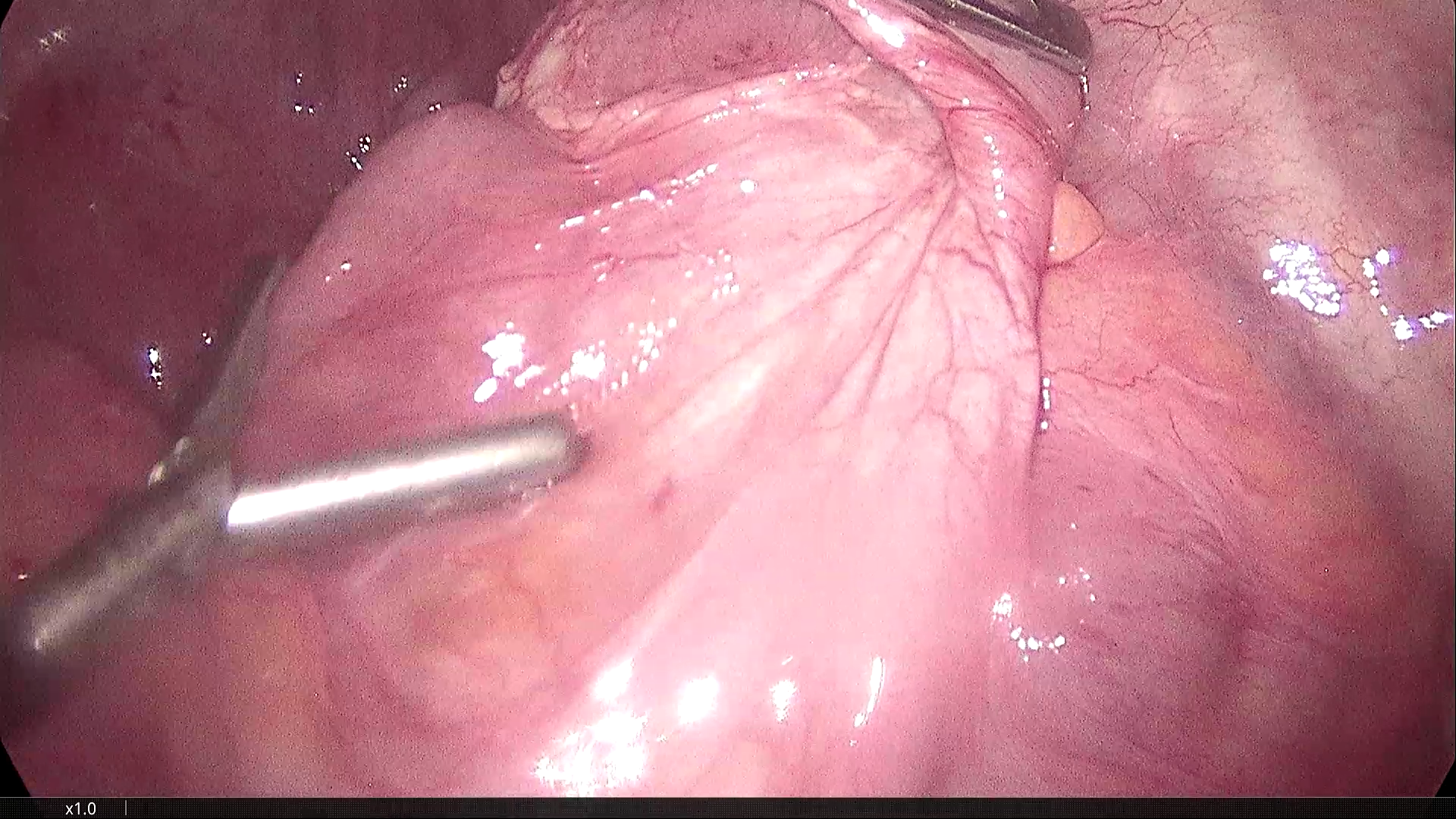

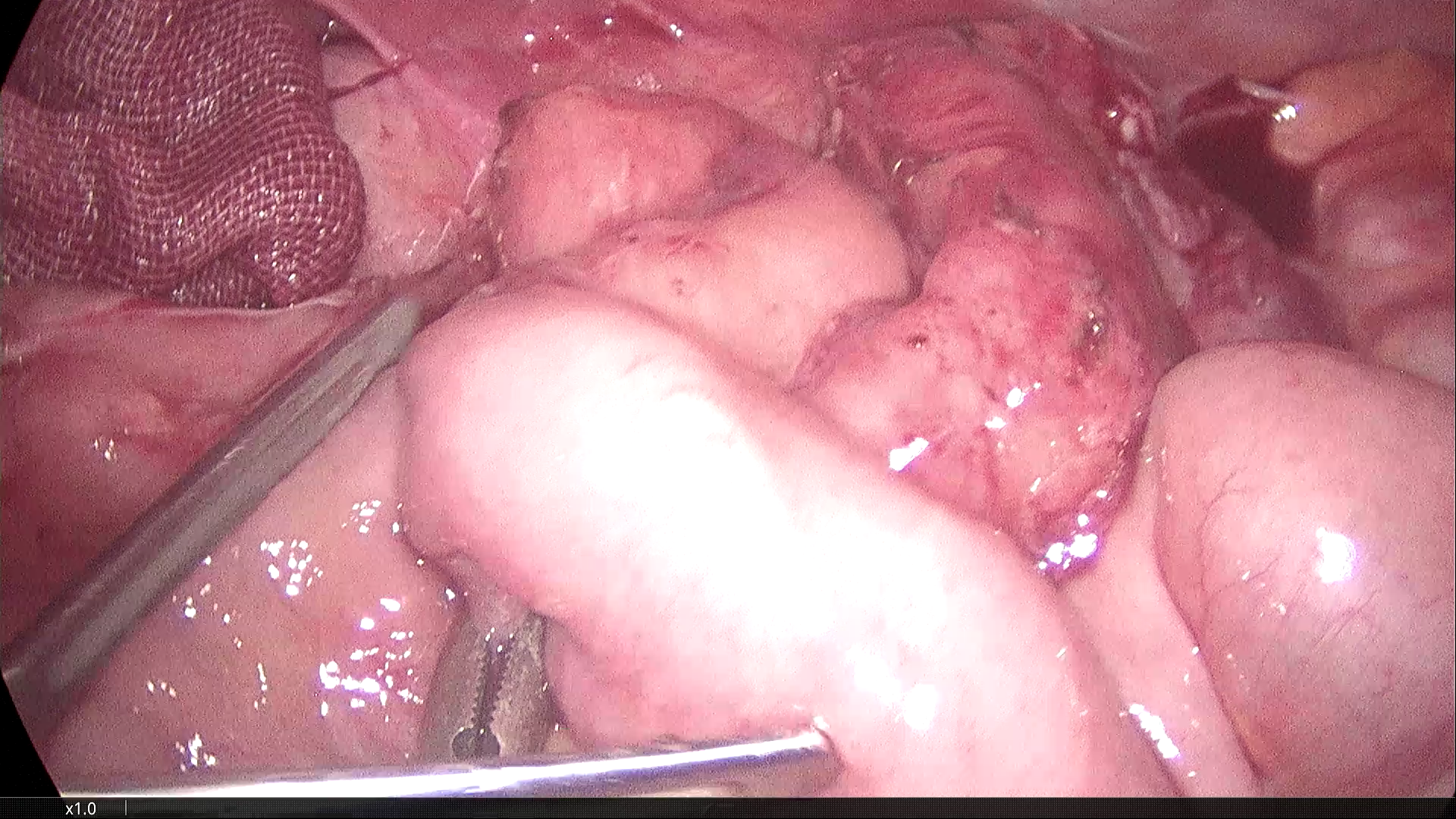

2021-3-31腹腔镜探查,脐部闭合穿刺置入腹腔镜,为观察孔。左下腹及下腹正中分别作操作孔,腹腔镜探查,腹膜光滑,腹腔无积液,胃肠道柔软,空回肠结肠无扩张。无游离大网膜,右下腹无游离肠襻,区域性的回肠肠襻为软膜样组织覆盖包裹,无明显炎症反应。包裹团块张力不高,内侧与乙状结肠系膜呈纤维组织粘连。锐性分离,无明显渗出。自后腹壁锐性切开包膜,显露其内迂曲回肠襻,形态大致正常,与包膜呈一般纤维组织性间隙,易于分离。包膜内肠管间有数条致密粘连纤维索带,予以切除。切除大部包膜组织,完全解放其中的回肠及阑尾远端部分。局部创面少许渗出,自回盲部顺序近端探查检视所有系膜小肠,见肠管及系膜自然正常形态,肠道畅通,未见憩室、肿物及外压扭转等病变。包膜包裹段回肠120cm,肠壁、系膜柔顺无损伤。直肠及盆腔未见明显异常,置腹腔引流管一根。

术后12小时肛门排气,术后体温脉搏正常,24小时腹腔引流拔除,引流量100ml。术后进食流质饮食无腹胀不适。2021-4-9痊愈出院。

最后诊断:

末段回肠局限性腹茧症,复发性小肠梗阻。

讨论:

患者右下腹120cm长的末段回肠及系膜被纤维化软膜包裹。包膜内张力不高,相对柔软,塑型不强,与前腹壁无粘连,因此平卧位虚拟腹膜腔像表现接近正常,软包膜不能呈现特征改变。侧卧和俯卧位的图像,反映了肠襻相互间聚集的特点,间接反映了腹茧症的存在。末段120cm的回肠,限制在相对局促的囊膜内,限制了肠内容物的顺畅传输,是肠梗阻反复发作原因,符合局限性腹茧症的临床和病理特性。术前气腹CT腹膜腔三维成像,未能提供确切性证据支持该诊断。局限性腹茧症,是特殊类型的肠襻脏性粘连。在非梗阻的静息期接受腹腔镜手术,增大了手术操作的安全性。该病例的有限经验表明,适宜的病例,腹腔镜下包膜切除松解,效果优于一般类型的广泛肠襻间脏性粘连,肠壁创伤小,术后炎性肠梗阻发生率低,有望获得满意的临床转归。然而这只是据手术过程和质量做的初步评估,还有待中长期(半年或一年)随访和深度复查。

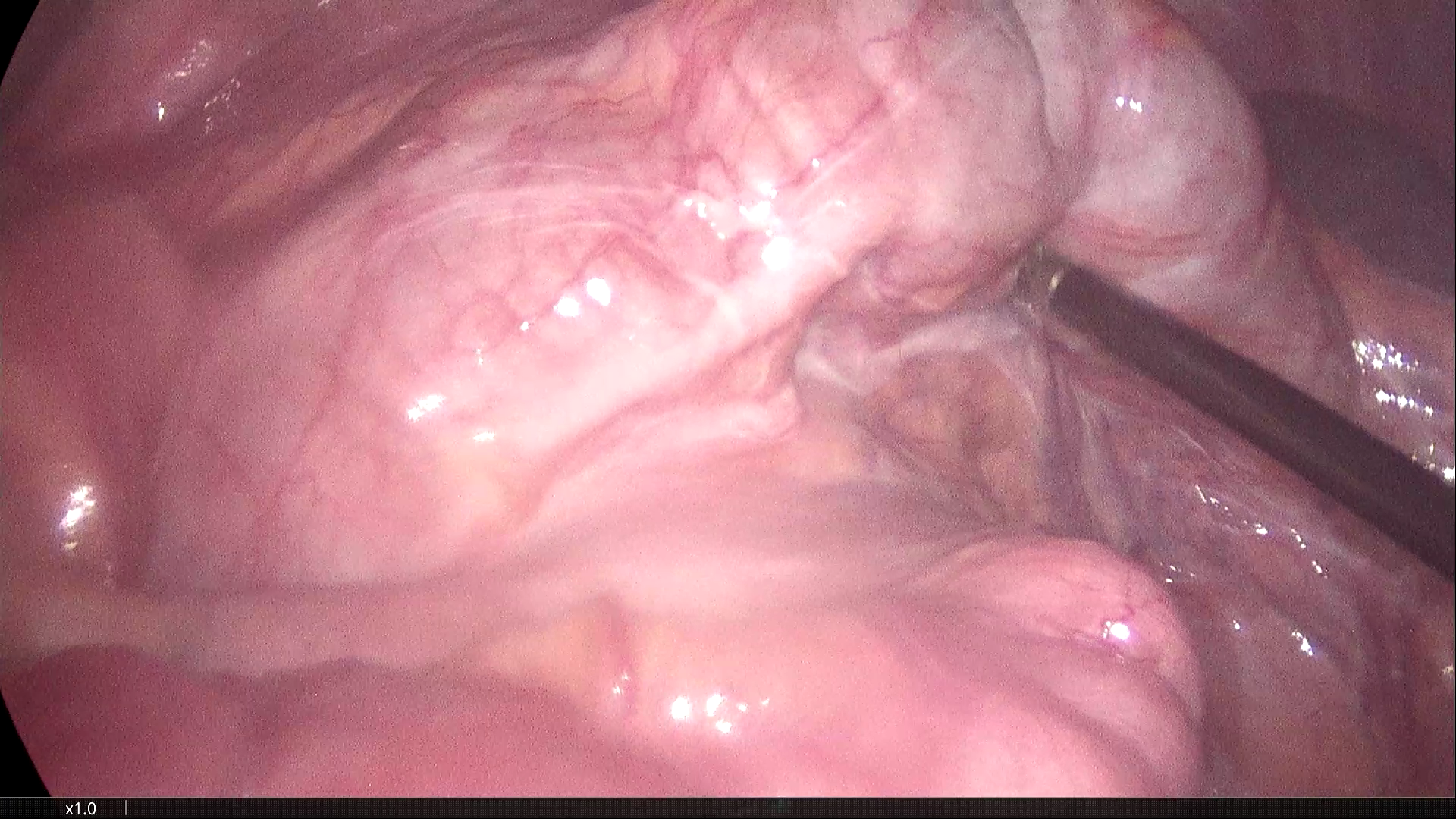

末段回肠为纤维软膜包裹

横结肠处大网膜消失,代以纤维软膜样组织。

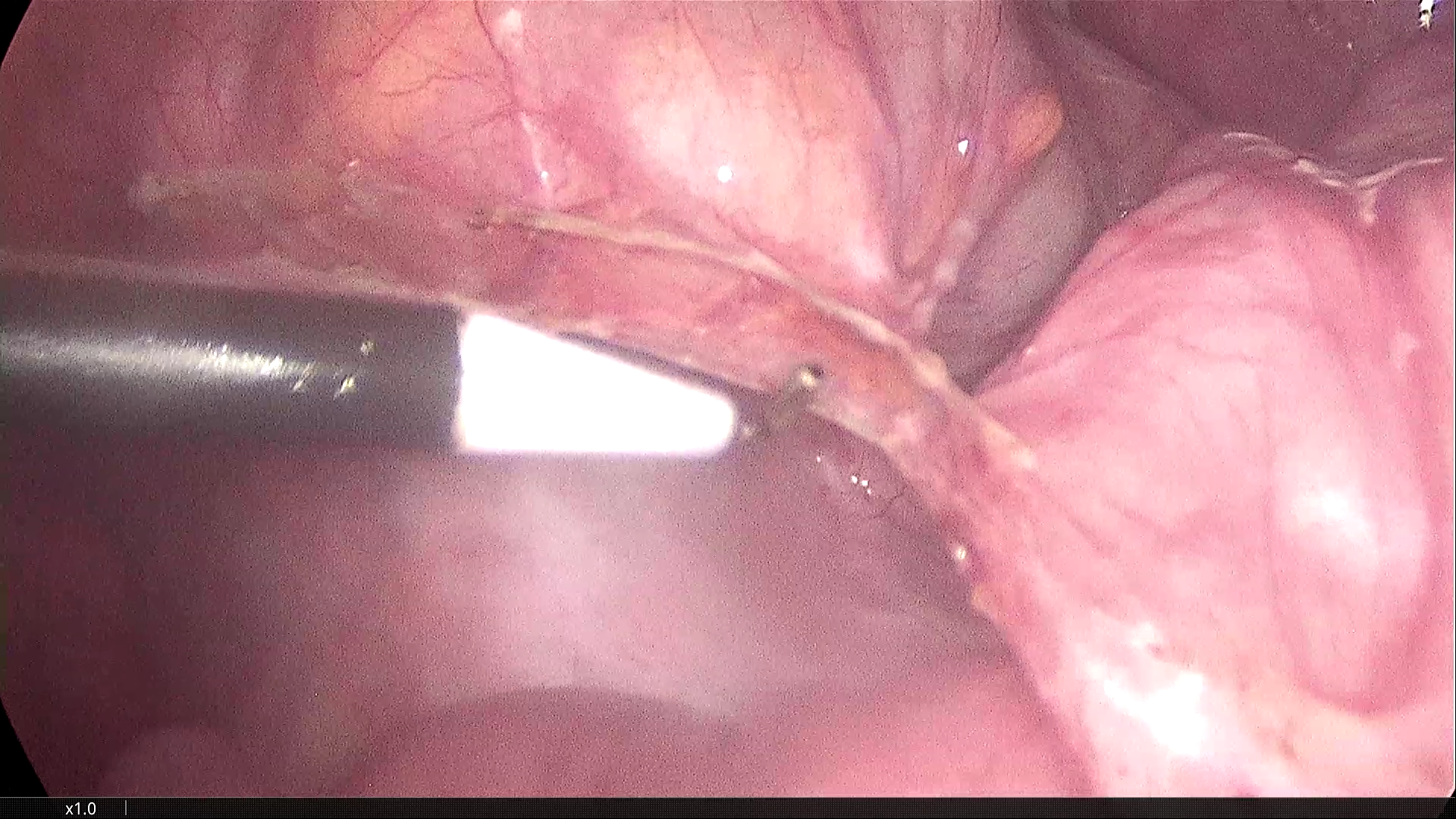

乙状结肠与回肠襻包裹膜的纤维粘连

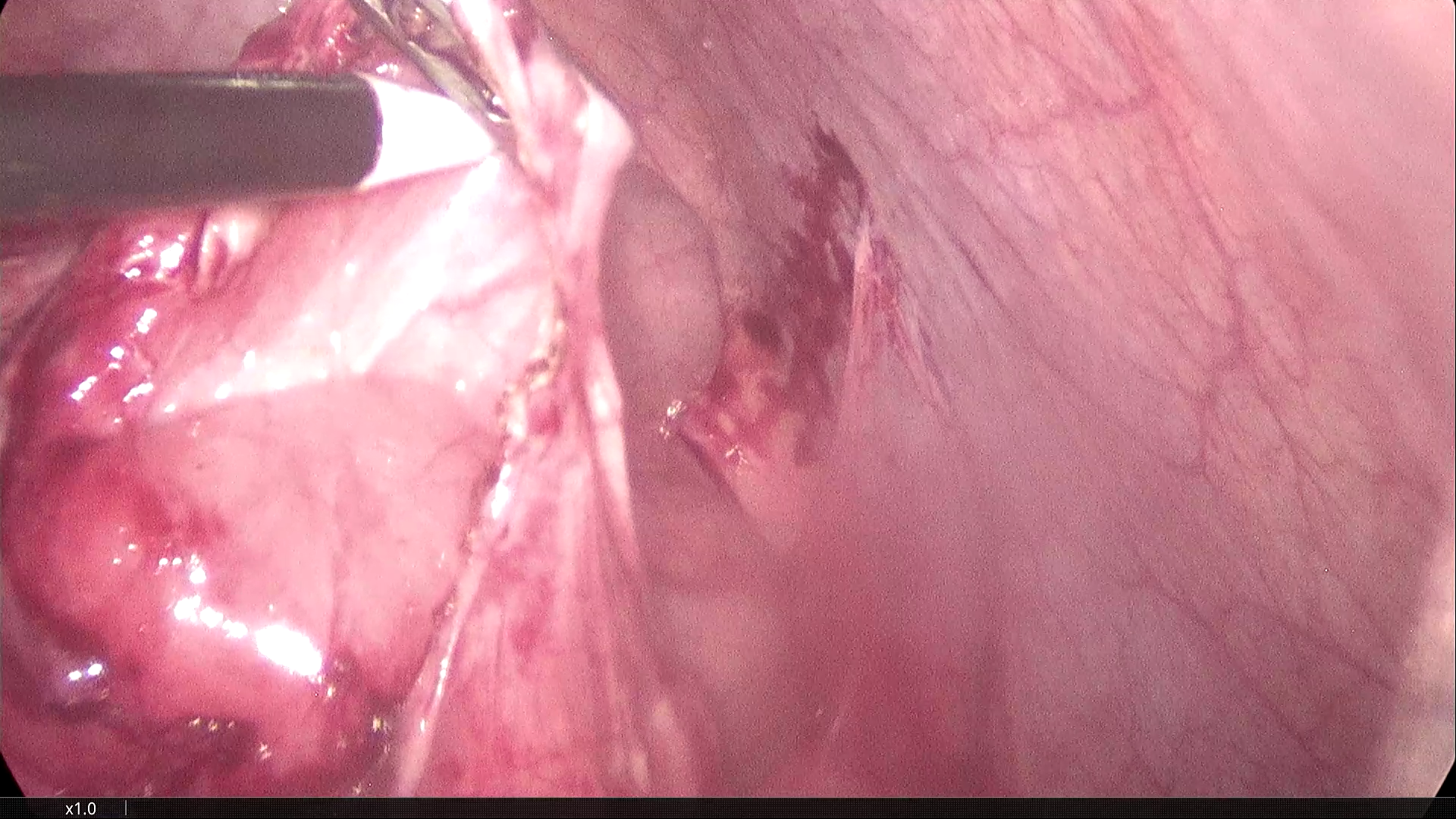

包裹回肠襻的纤维膜

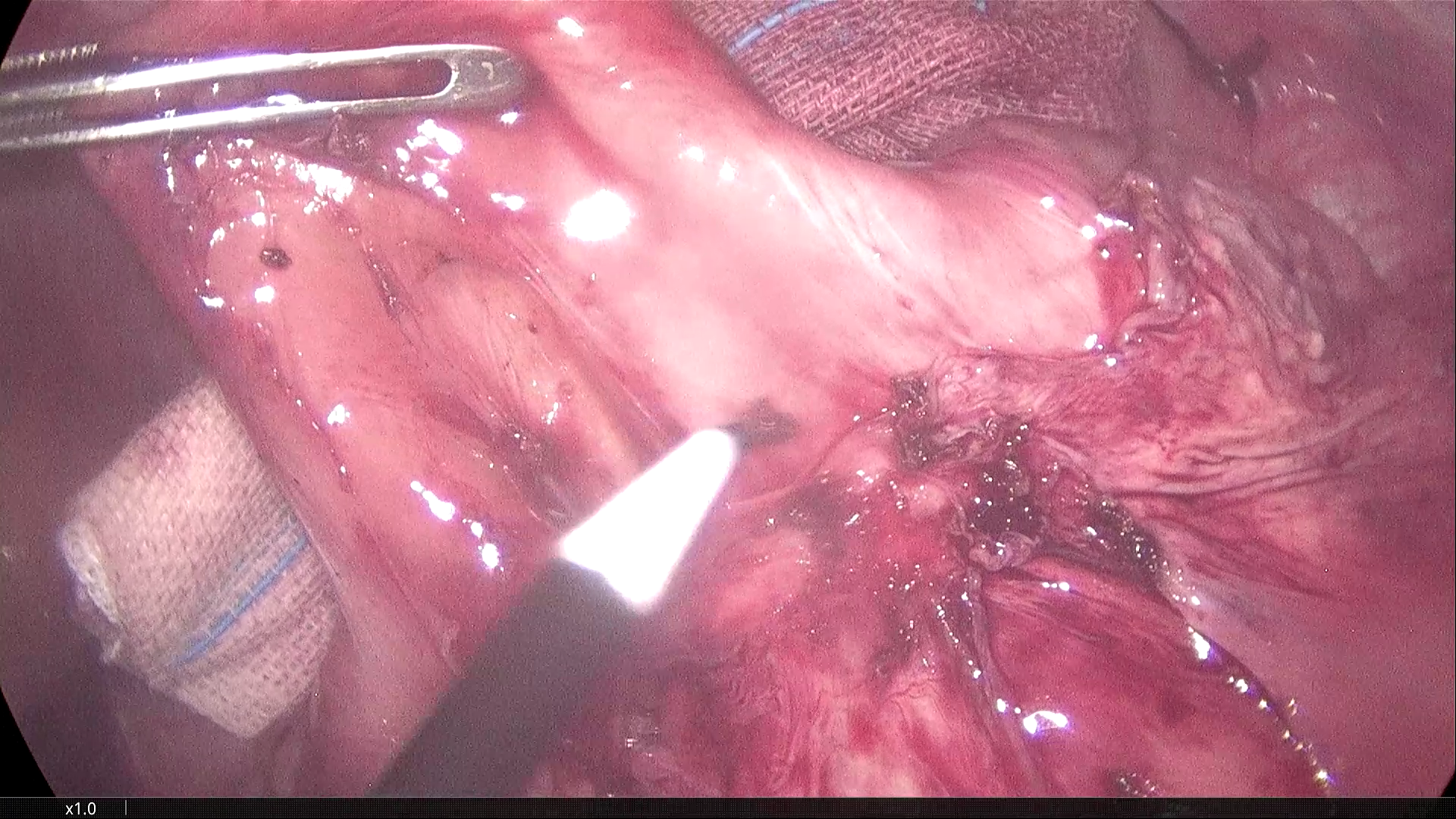

剥离包裹纤维膜,松解受困的回肠襻。

松解后的效果图