猝死预警心电图集锦(三)终结版

水木水生木 已点赞

水木水生木 已点赞 图图的师兄a +10丁当

图图的师兄a +10丁当心律失常导致的猝死心电图

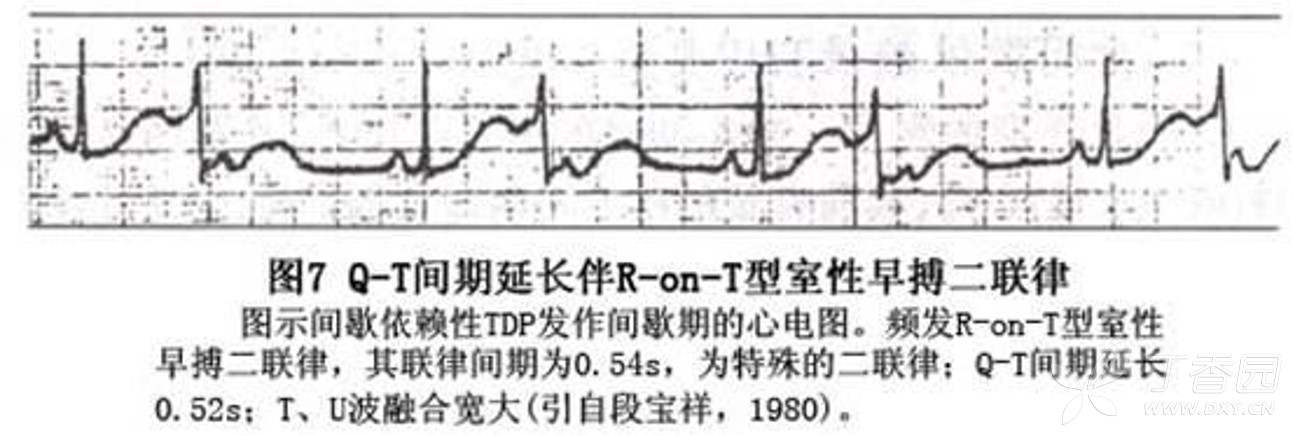

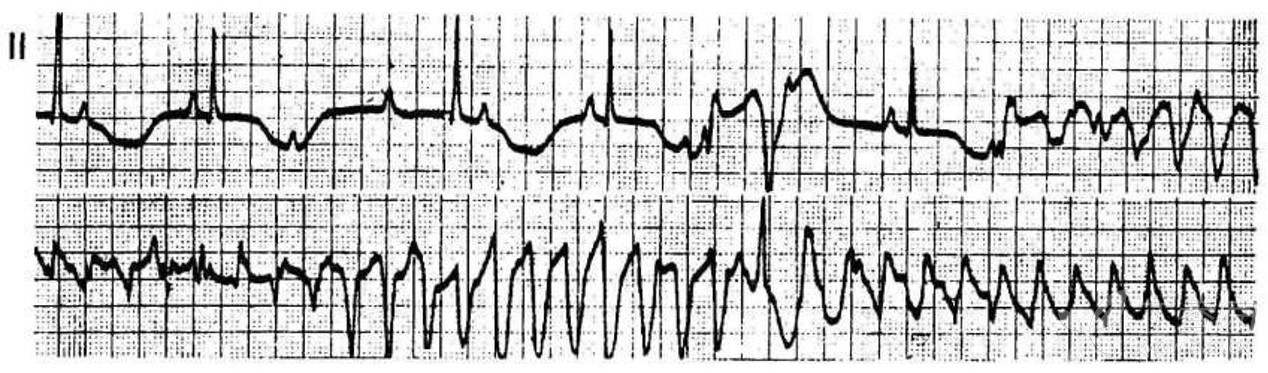

1.RonT现象

RonT现象室性早搏诱发室性心动过速或心室颤动 电生理机制:

1.心室易颤期位于心室收缩中期末尾,相当于心电图上T波 顶峰前30ms及T波顶峰后40ms内,历时70ms。2.心室肌处于相对不应期。3.心室各部分心肌细胞处于不同的复极化阶段,从而有利于激动在心室内发生折返产生室性心动过速或心室颤动。

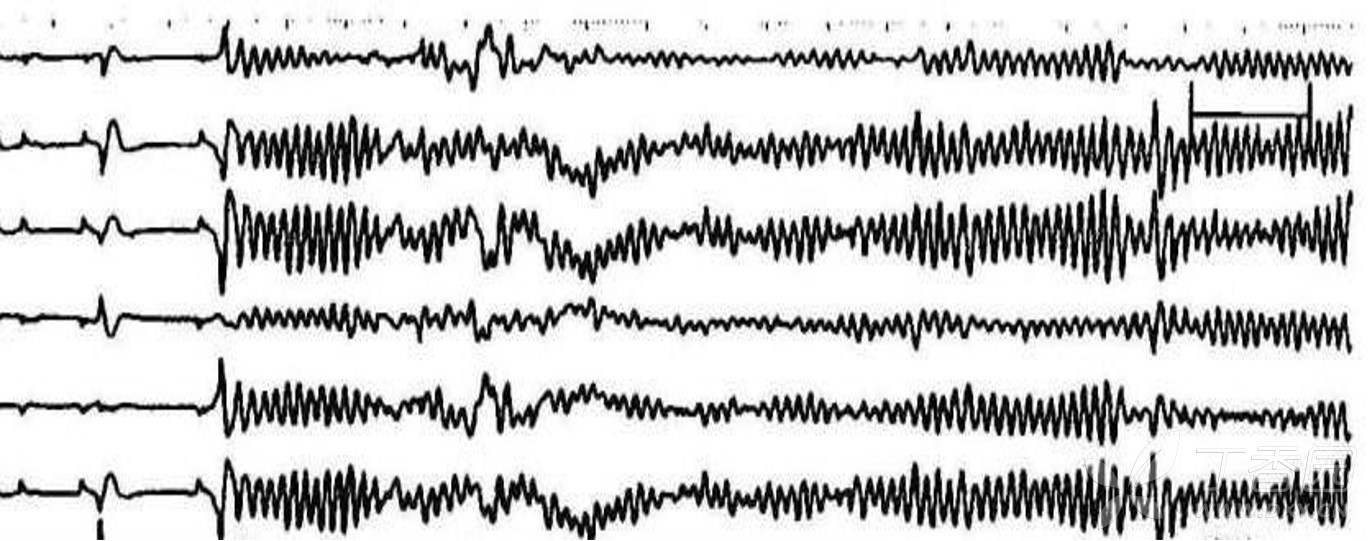

2.长短周期现象

二联律法则:

是指某些期前收缩(房性、房室交界区、室性)容易出 现于长的心动周期后,这些早搏引起的长代偿间歇又 易于下一个期前收缩出现; 如此重复下去,可形成期前 收缩二联律。

造成较长心动周期的原因很多,包括显著的窦性心律 不齐,心房颤动和长R-R间期、窦房阻滞、房室传导 阻滞、原发性早搏引起的代偿间歇等。

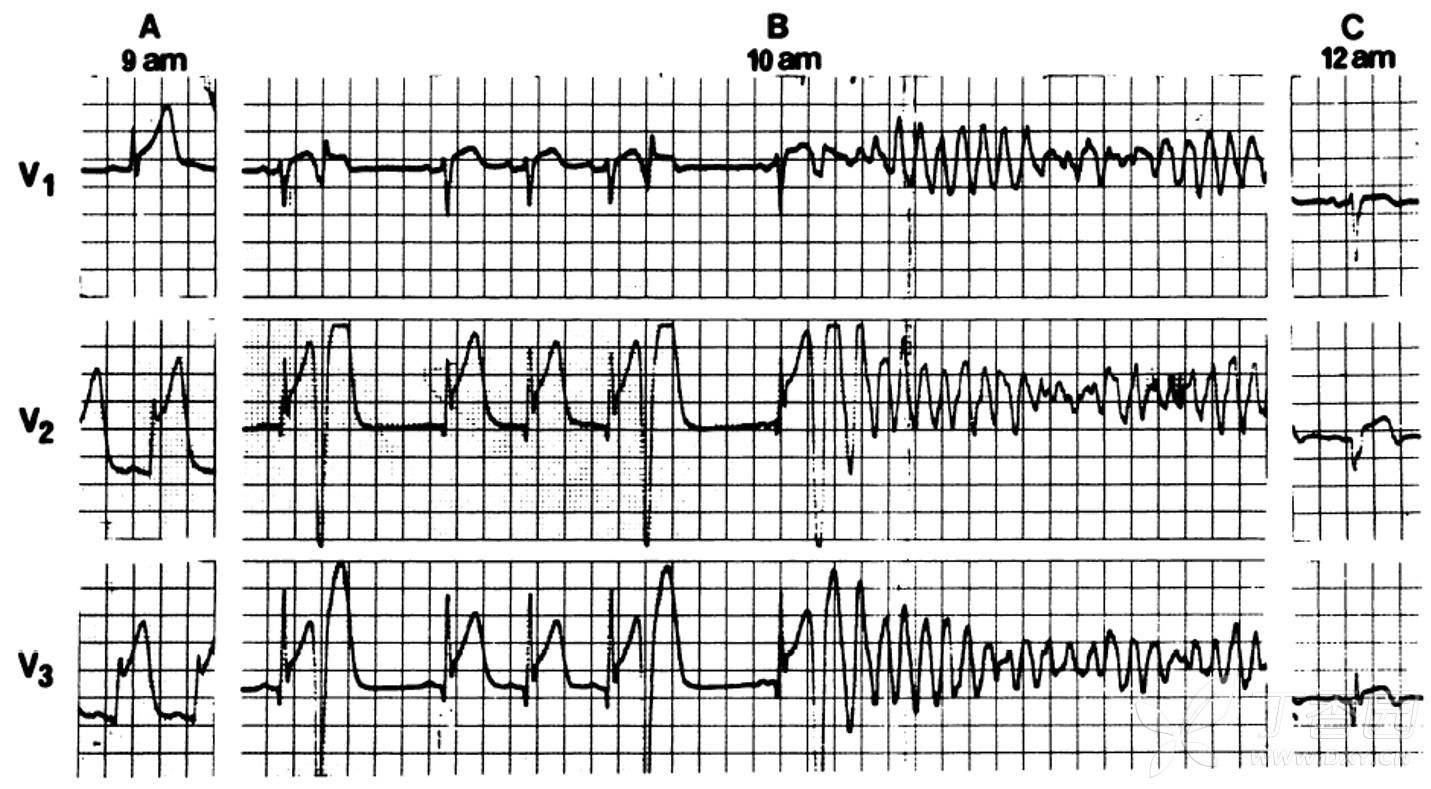

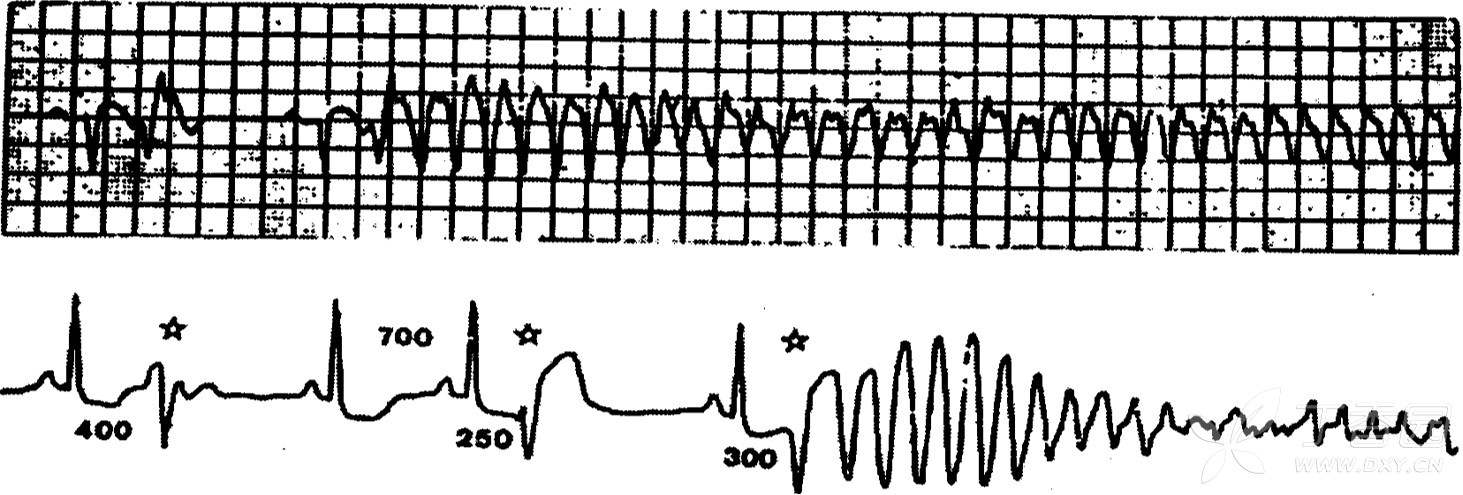

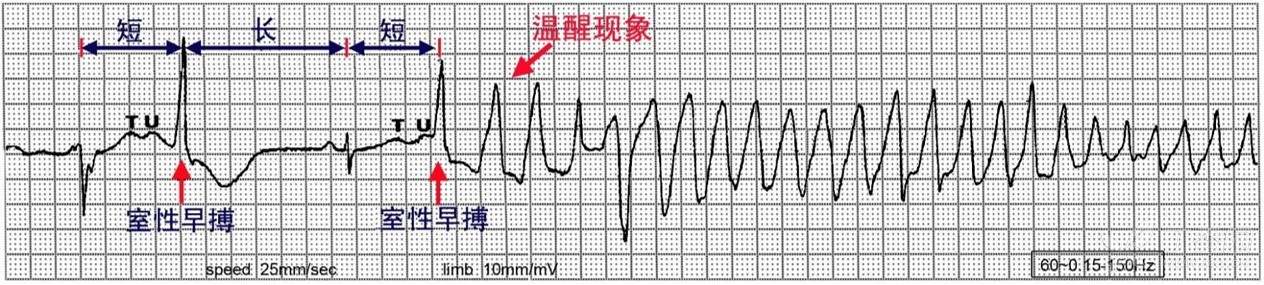

3.“短长短”现象诱发尖端扭转型室速(Tdp)

短:室早增加随后的复极离散度

长:代偿的RR间期长,形成慢频率

随后QT长,复极离散度大 短:落入离散区,触发TdP

机制:1.第二个早搏侵入了第一个室早复极离散区而触发Tdp

2.长RR间期延长QT间期及复极离散度(出现新功能性阻滞区)

3.总之:触发→折返发生

4.心律失常相关—长QT间期(LQT)

QT间期延长:并不一定都引起严重室性心律失常。只有QT间期延长同时伴 有心室肌复极不一致时才引起严重室性心律失常

长QT间期延长综合征分类:原发性QT间期延长综合征和继发性QT间期延长 综合征

继发性QT间期延长综合征(获得性QT间期延长综合征):抗心律失常药物 的影响或毒性作用、严重电解质紊乱、心肌梗死、二尖瓣脱垂综合征、心肌 病、脑血管疾病等

5.心律失常相关—短QT综合征(SQTS)

短QT综合征(SQTS):是近年来发现的一种以短QT间 期为特征和可致心律失常性猝死的综合征。

按其病因可分为:特发性SQTS和继发性SQTS

特发性SQTS:是一种遗传性心脏离子通道病(原发性心电疾病)。 心室肌细胞动作电位3相钾离子流迅速外流,动作电位时程和不应期 不均一性缩短,形成短QT间期,短QT间期的同时,增大了M细胞与 其他心肌细胞的复极离散度,是促发致命性心律失常的病理基础

特发性SQTS的建议诊断标准:

心电图特点:必须具备

①QT间期<300ms;

②QT/QTp<80%;

③QTc间期≤320ms。

排除可引起继发性QT间期缩短的相关病因或诱因

继发性SQTS:是一种获得性心脏离子通道病,是由后天病因所致的

QT间期缩短,在特定临床条件下引起致命性心律失常

继发性SQTS病因:有洋地黄中毒、高钙血症、高钾血症、低温、急 性心肌梗死超急性期、变异型心绞痛、脑血管意外、乐果中毒、酸中 毒、甲状腺功能亢进症、高温、服用激素类药物(乙酰胆碱、儿茶酚 胺、雄激素等)、心动过速以及自主神经张力失衡等

继发性SQTS的建议诊断标准:

心电图特点:必须短暂具备

①QT间期<340ms;

②QT/QTp<88%;

③QTc间期≤340ms。

临床特点:必须具备引起继发性QT间期缩短的相关病因或诱因,可发生严重心律失常,在病因或诱因去除后,QT间期可恢复正常或延长

6.心律失常相关—Brugada综合征

Brugada综合征诊断标准

1+1/5

1+1/5=I 型心电图+下述5个条件之一

本人:1、室颤或多形性室速

2、有晕厥或夜间濒死样 呼吸

3、电生理检查诱发室速

家族史:1、45岁以下猝死的家族史

2、家族成员出现穹隆型上 抬型心电图改变

Brugada综合征诊断标准

1.室颤或多形性室速2.45岁以下猝死的家族史3.家族成员出现穹隆型上抬型心电图改变4.程序刺激引发室速5.有晕厥或夜间濒死样呼吸

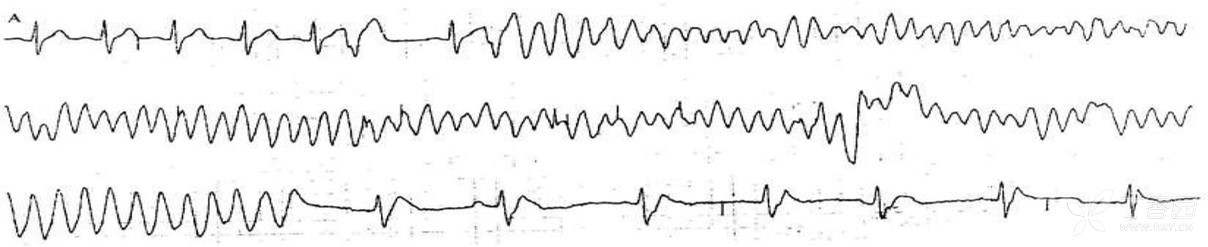

Brugada波心电图分型

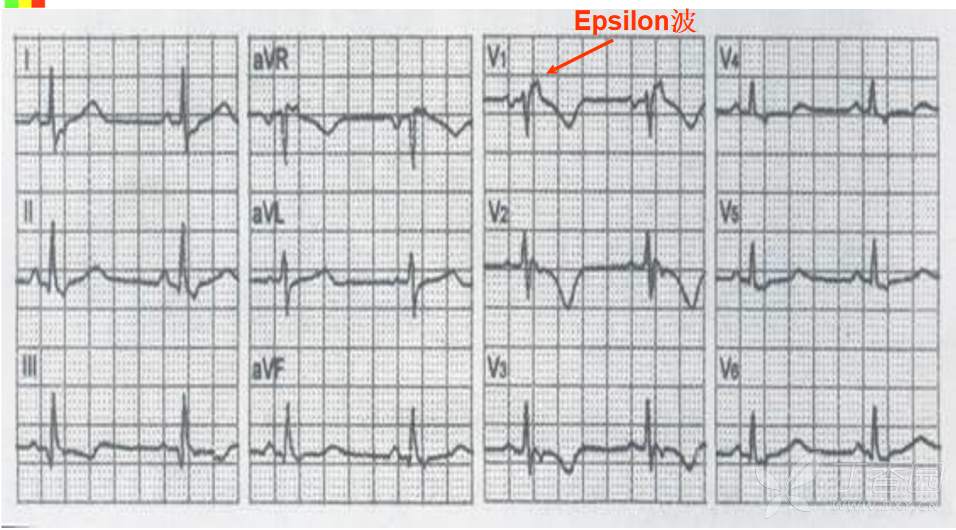

致心律失常性右室心肌病 (ARVD)

临床表现

右室心肌组织不同程度地被脂肪和纤维组织所取代的心肌 疾病;

反复发作右室起源室性心律失常和猝死;

常染色体显性遗传性疾病,青壮年猝死的主要原因之一;

心电图特点:

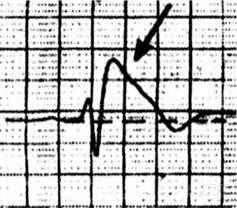

1.Epsilon波:Epsilon波是QRS波后的低幅棘波或震荡波 位于QRS波~ST段起始部之间,V1、V2导联最明显。 Epsilon波是右室部分心肌细胞延迟除极所致,见于30% 的AVRD者。

2.右胸前导联V1~V3的QRS波: QRS增宽≥110ms,S波 升支时限大于55ms;

3.非特异性ST-T变化:V1~V3导联ST段抬高,T波倒置, 有时合并右束支阻滞;

4.室性期前收缩或室性心动过速速: 运动状态下更易诱发

第一部分:猝死预警心电图集锦(一)绝对干货

第二部分:猝死预警心电图集锦(二)

最后编辑于 2019-12-06 · 浏览 1.4 万

心脏电生理之家

心脏电生理之家