胃早癌学习笔记7-未分化型胃癌的放大内镜像

这部分内容有点复杂,适合非常清醒的时候看!

1.首先复习下未分化型胃癌的发生发展

未分化型癌发生于腺颈部(最表面的小凹上皮和中下层的固有腺体的交界),早期表面覆盖非癌上皮,因此很难发现。之后它在粘膜内继续进展,穿过粘膜脚手架-“基底膜”至间质,可以继续大量增值直至黏膜脚手架坍塌,出现凹陷型病变,这也是为什么凹陷型病变的边界呈断崖样改变。

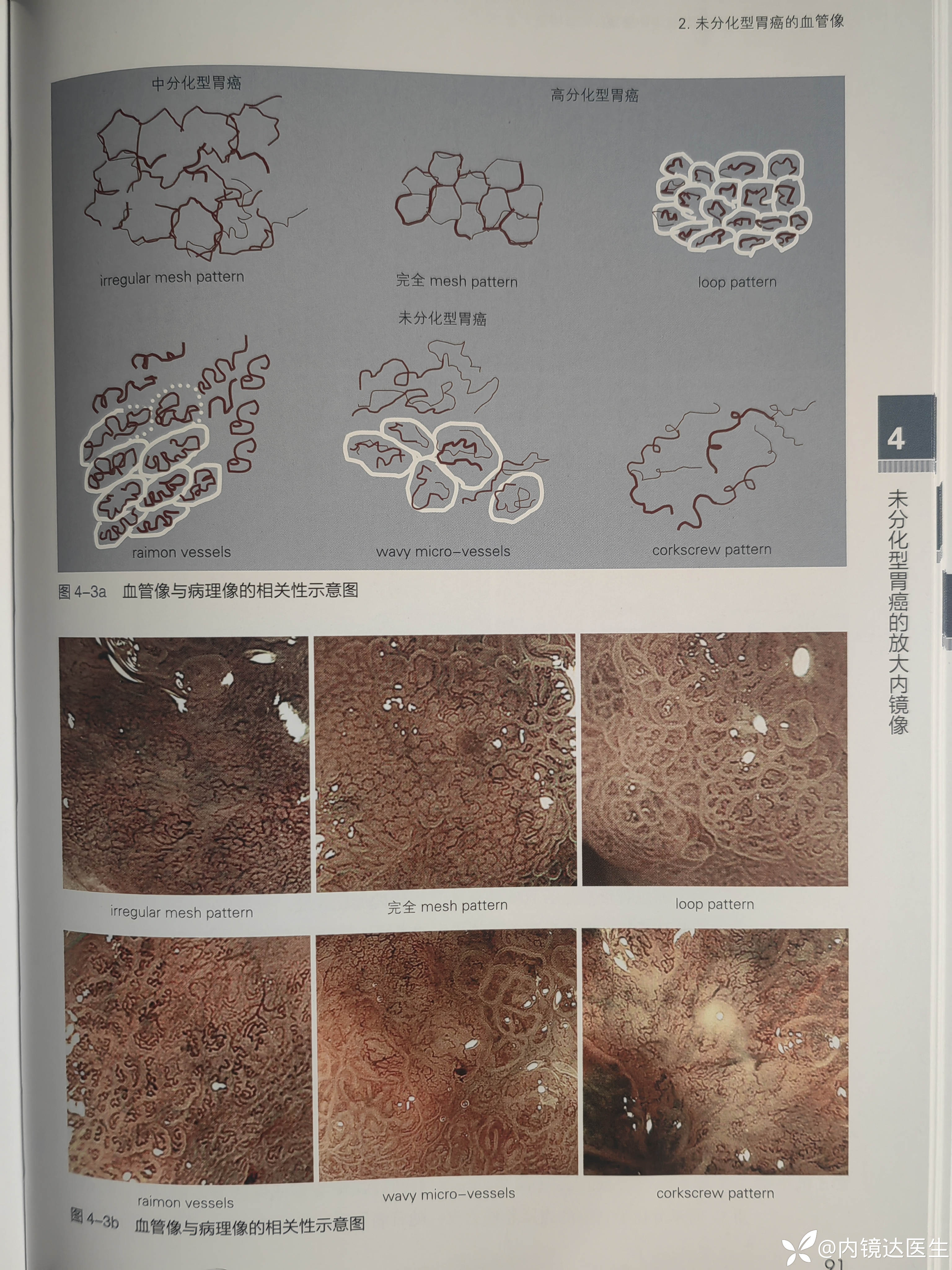

2.未分化型癌的血管像

2.1 CSP 螺旋状血管

典型的CSP白区消失,血管密度降低,血管间无相互连结,呈曲线或螺旋状,逐渐变细、消失,然而实际上未分化型胃癌是由非癌上皮成分构成的白区中,往往可见与CSP不符的血管,八木一芳教授将其命名为 wavy micro-vessels。

2.2 wavy micro-vessels

定义:无论能否看见白区,血管间无相互连结,呈曲线或螺旋状,逐渐变细、消失的血管像(无论血管密度)。

复习一下分化型癌的血管

mesh pattern 血管围绕腺管 呈网状走形

loop pattern的血管于上皮层形成的粘膜微结构中,从深层向表层走形。

因为我们可以看出wavy micro-vessels明显有别于这种与腺管有关的走形。

2.3 雷纹血管 raimon vessels

未分化型胃癌的另一种血管分型,其特点为扩张、弯曲的血管爬行,呈雷纹样表现,几乎没有管径差异,考虑为表层非癌上皮下的血管,因癌的浸润,出现扩张、伸展及爬行的表现,八木一芳教授认为雷纹样血管是wavy micro-vessels的一个亚型。

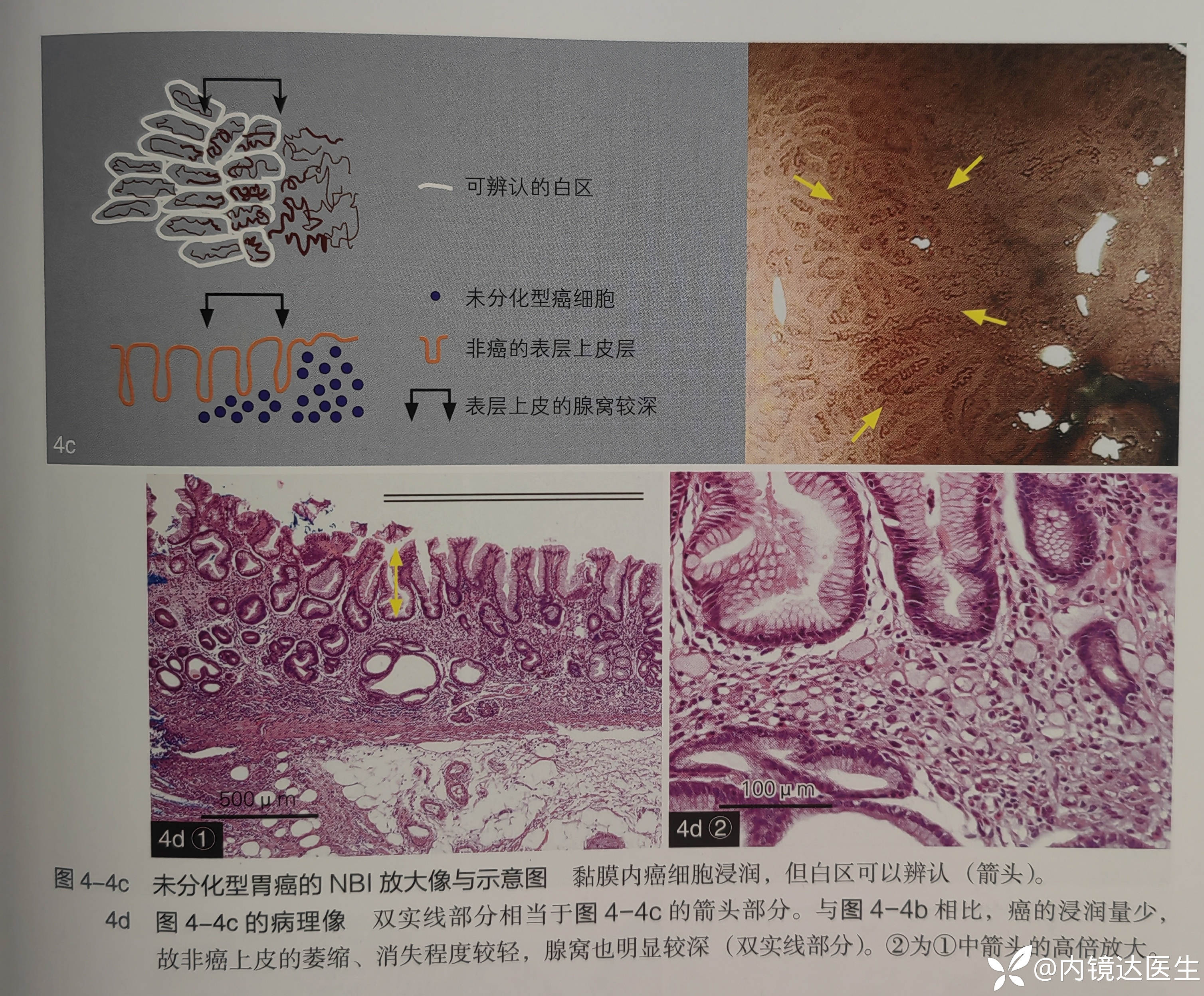

3.未分化型胃癌的白区变化

未分化型胃癌表层往往残存非癌上皮,内镜下可见白区,因此经常被误诊为胃炎或分化型癌,然而,未分化型癌的非癌上皮有其特征。

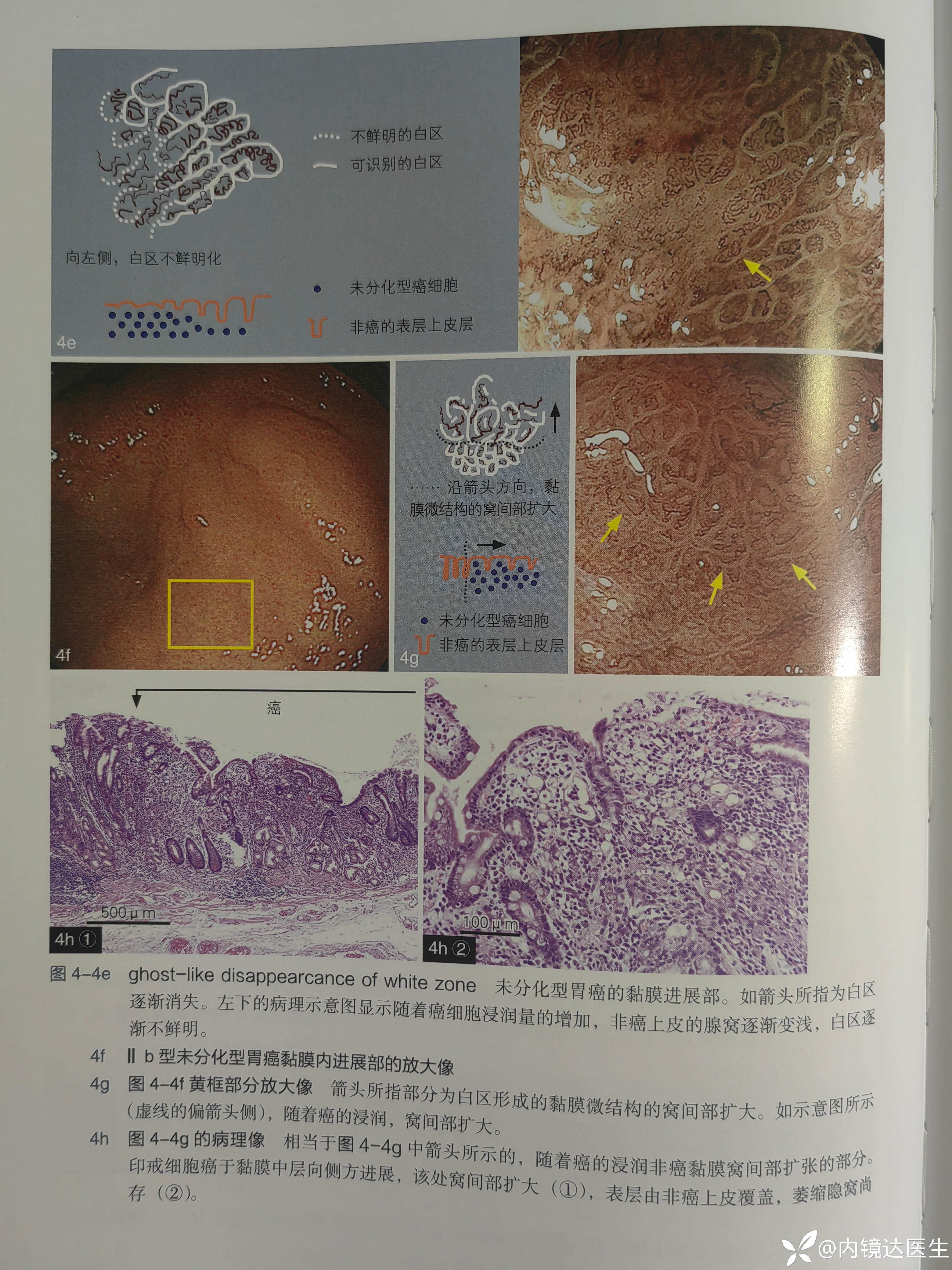

之前提到过要想观察到白区,腺窝的深度不能太浅。而未分化型癌的非癌上皮随着癌细胞的浸润而变薄,多由非常浅的上皮构成。这种上皮无法表现为可辨认的白区(图4-4a,b),而残存非癌上皮中,腺窝较深部位可观察到白区(图4-4c,d)。因此表层的非癌上皮逐渐变浅时,白区也逐渐消失,这种表现称为ghost like disappearcance of white zone,白区的幽灵般消失(图4-4e)。

那么在白区完全消失之前,其实因为癌细胞在深部浸润,导致MS(粘膜微结构)中的IP(窝间部)增宽,如图4-4f~h。

4.NBI放大观察可否判断未分化型癌的粘膜内进展范围?

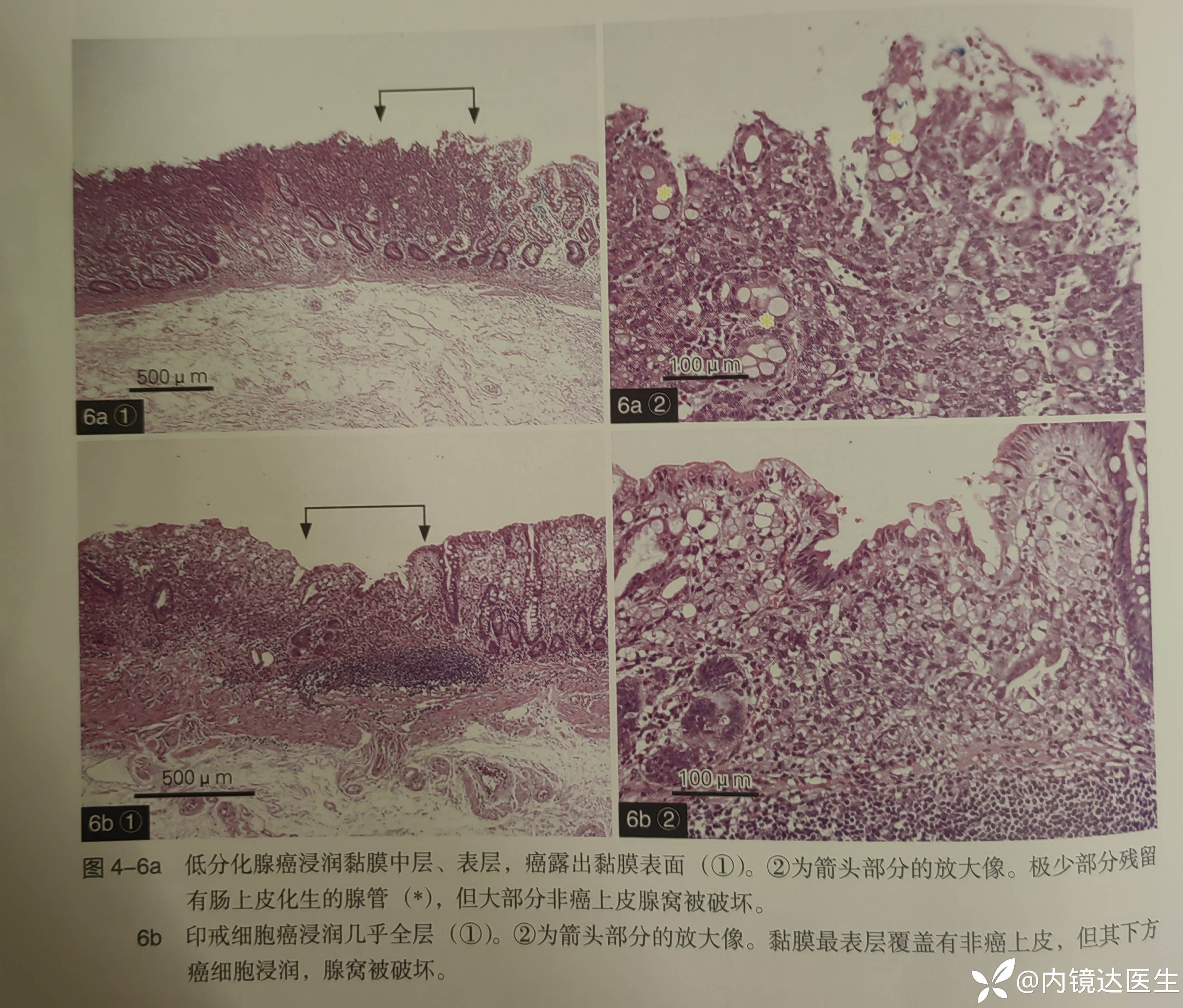

癌的粘膜内存在形式

A型 癌露出于粘膜表面,上皮腺窝部被破坏、消失,多见于por1(充实型的低分化癌)和分化型癌去分化。图4a

B型 粘膜最表层覆盖非癌上皮,但其下方癌细胞浸润 腺窝部被破坏,见于粘膜内癌癌细胞较多的sig(印戒细胞癌)图4b

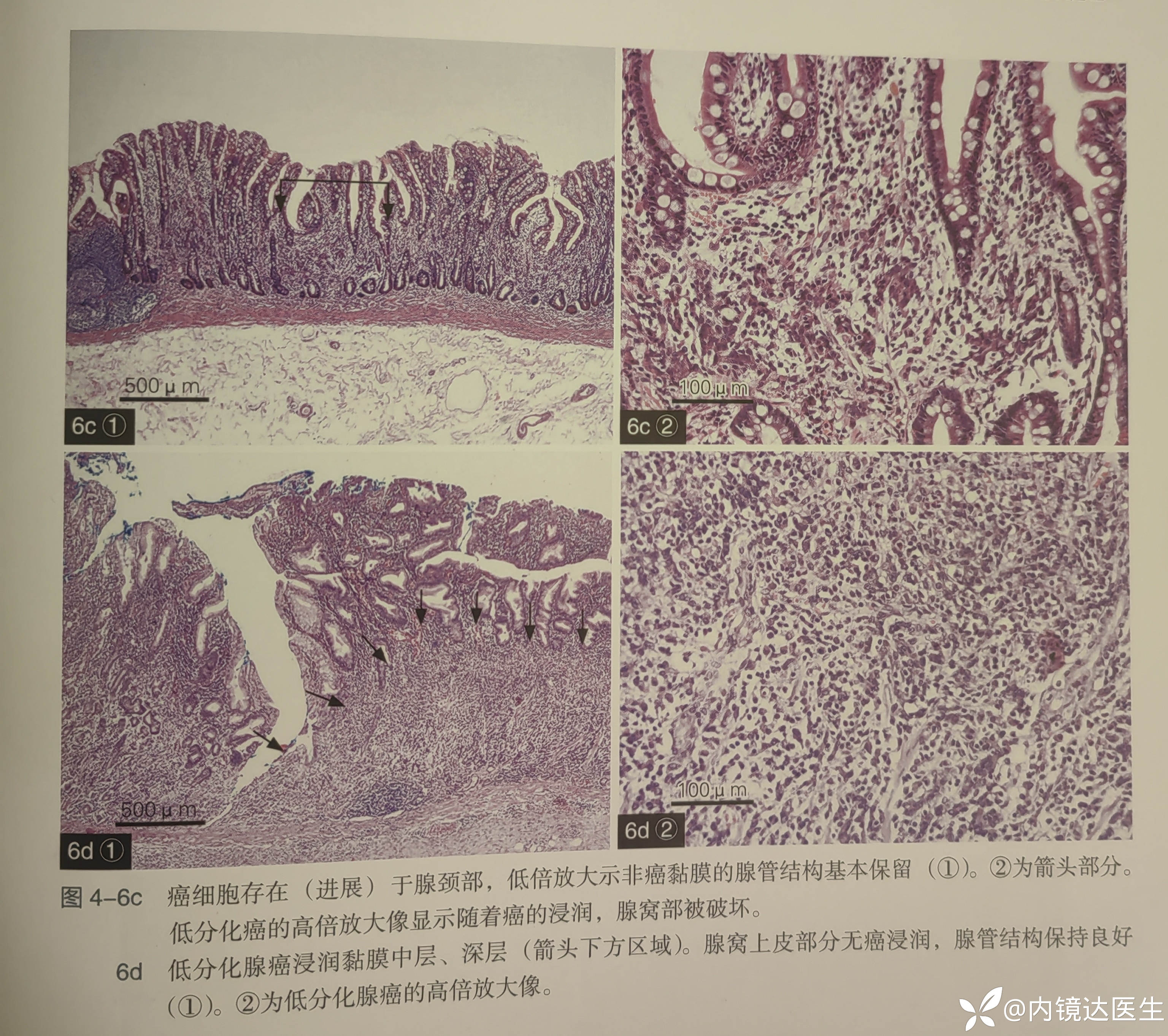

C型 癌细胞存在于腺颈部 癌细胞导致腺颈部萎缩、破坏,但非癌粘膜的腺管结构基本保持。多见于sig、por2(非充实型的低分化癌)及混有爬行癌的分化型癌的未分化癌 图4c

D型 癌细胞仅存在于粘膜固有腺周围,见不到腺颈部及腺窝部的萎缩、破坏,多见于por2。(这一点没看懂,未分化型不是最先累及腺颈部吗?为啥腺颈部没有遭到破坏而固有腺体受累了)图4d

以上内容来自八木一芳教授的放大胃镜诊断图谱