肥厚型心肌病:左心室流出道梗阻的非药物治疗

sudalisd +15 丁当

sudalisd +15 丁当肥厚型心肌病(hypertrophic cardiomyopathy, HCM)是遗传性心肌病,最常见(60%-70%)的病因为某个编码心肌收缩器(contractile apparatus)成分的肌节基因发生突变。

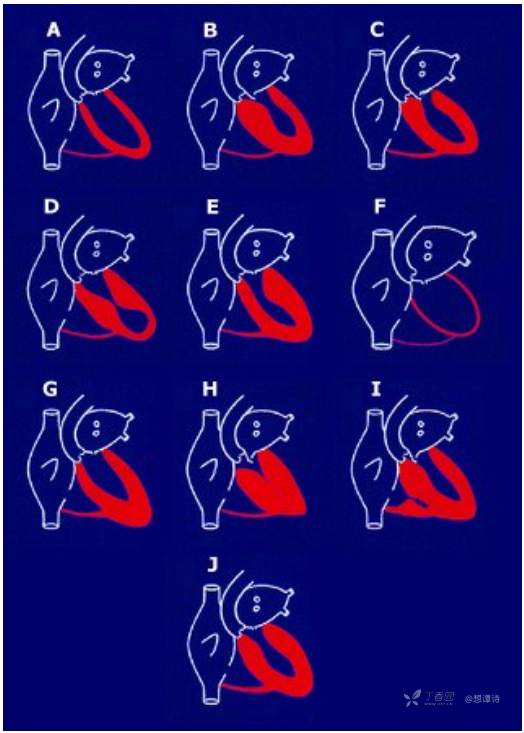

HCM的特征为各种形态的左心室肥厚,有一系列临床表现和血流动力学异常(图 1)。HCM患者可出现以下异常,一定程度上取决于心肌肥厚的部位和程度:

●左心室流出道(left ventricular outflow tract, LVOT)梗阻

●心脏舒张功能障碍

●心肌缺血

●二尖瓣关闭不全

这些结构和功能异常可导致一系列症状,包括:

●疲劳

●呼吸困难

●胸痛

●心悸

●晕厥前兆或晕厥

HCM相关症状可大体分为心力衰竭、胸痛或心律失常相关症状。HCM患者的室上性和室性心律失常发生率升高,心脏性猝死(sudden cardiac death, SCD)风险也升高。

大多数(70%)HCM患者都存在静息或运动诱发的LVOT压差。静息时显著LVOT梗阻见于20%-30%的HCM患者,是预后不良(尤其是发生限制性心力衰竭症状)的独立预测因素。对于HCM患者的LVOT梗阻,现有4种主要治疗方法:

●药物治疗

●室间隔心肌切除术

●室间隔酒精(乙醇)消融术

●双腔起搏(作用有限)

LVOT梗阻的机制

HCM中LVOT梗阻的原因为二尖瓣(通常为前叶)的收缩期前向运动(systolic anterior motion, SAM)使其靠近室间隔(SAM-间隔碰触),导致血流受到机械性阻抗,并使左心室与主动脉在收缩中期产生压差。二尖瓣的SAM由LVOT的高速血流引起,血流将二尖瓣前叶向室间隔牵拉(Venturi或拖拽效应)。此外,在二尖瓣前叶移向室间隔时,2个二尖瓣瓣叶间可能产生缝隙,导致后向二尖瓣关闭不全。治疗HCM患者LVOT梗阻的目标为逆转或减少导致梗阻的病理生理因素。

LVOT梗阻的治疗方案

LVOT梗阻是心力衰竭症状强有力的独立预测因素,也是HCM患者发生限制性症状最重要的决定因素。治疗策略为尝试增加左心室腔大小或降低心脏收缩力,从而减少SAM-间隔碰触,最终降低或消除LVOT压差。现有药物疗法和非药物疗法可用于治疗HCM患者的症状性LVOT梗阻。

对于有症状性LVOT梗阻的HCM患者,药物治疗为一线方案。如果给予最大剂量的药物治疗后患者仍有显著心力衰竭症状[纽约心脏协会(New York Heart Association, NYHA)Ⅲ/Ⅳ级],或患者反复晕厥且与LVOT梗阻所致血流动力学受损有关,且静息或诱发状态下的LVOT压差≥50mmHg,患者可能适合接受肌切除术或室间隔酒精消融术(alcohol septal ablation, ASA)。大约5%的HCM患者和多达30%的三级转诊人群需要接受有创室间隔厚度减少术。

某些患者可以尝试双腔起搏,但该方法目前主要用于因其他指征植入双腔埋藏式心脏转复除颤器(implantable cardioverter-defibrillator, ICD)的患者,或者不适合或不愿意接受有创室间隔厚度减少术的患者。

室间隔心肌切除术 — 室间隔心肌切除术通过直接切除隔肌来缓解LVOT梗阻。此外,行室间隔心肌切除术时还可解决二尖瓣和乳头肌异常。

肌切除术 — 行室间隔心肌切除术时,切开胸廓并建立体外循环。随后行主动脉切开术并通过主动脉瓣接近近端隔。需要切除3-15g心室间隔肌,以增加左心室流出道面积。

当代室间隔心肌切除术通常为,将肌切开术延伸至深达乳头肌基底部,同时观察二尖瓣叶和腱索结构,发现异常则进行纠正。向下延伸肌切开术松解(或调整)前外侧乳头肌,因其通常向心尖移位(常与左心室壁融合),从而朝向室间隔基底段与二尖瓣平面粘连。肌切开术联合前外侧乳头肌分离通常会拓宽LVOT面积、Venturi效应消失、LVOT压差完全消失以及二尖瓣关闭不全的程度显著降低。

多个研究组证明,目前这种肌切除术对显著LVOT梗阻伴室间隔基底段肥大程度相对较轻的患者有效,其中相当一部分患者需要接受二尖瓣和乳头肌干预。规模最大的队列研究纳入了1486例于2005-2014年在Mayo诊所接受肌切除术的患者,包括369例最大室间隔厚度<18mm的患者,612例最大室间隔厚度为18-21mm的患者以及505例最大室间隔厚度>21mm的患者,各组的术后LVOT压差降低或对额外二尖瓣手术的需求无明显差异。

极少数左心室远端显著肥大的患者可能适合心尖入路,该操作的目的是扩大左心室使左心室更好地充盈,最终提高每搏输出量。

经食管超声心动图检查(Transesophageal echocardiography, TEE)对术中评估室间隔形态和厚度很重要,对开始手术前确定二尖瓣和瓣膜下解剖以及完成手术后判断疗效也很重要。麻醉诱导后血流动力学会改变,术中TEE确定的静息LVOT压差通常显著低于术前经胸壁超声心动图确定的LVOT压差,但用异丙肾上腺素或多巴酚丁胺进行诱导能够可靠地再现LVOT压差增加。此外,术中TEE可评估固有二尖瓣疾病(而非SAM相关)所致严重二尖瓣反流(可能需要手术修复),以及评估对二尖瓣前叶特别狭长的患者进行辅助性二尖瓣折叠术(即缩短)以确保SAM最佳缓解的决策。术中TEE还可识别可能导致LVOT梗阻的瓣膜下区域异常,包括没有腱索时前外侧乳头肌直接异常插入二尖瓣前叶,有这种情况时可能需要改变手术策略。肌切除术后应行术中TEE评估LVOT压差,以确保LVOT梗阻得到了最佳治疗,并评估残留二尖瓣反流,确保没有室间隔缺损等并发症。一项研究纳入了293例接受肌切除术的患者,其中63例(22%)没有静息LVOT梗阻,但在术后不久使用异丙肾上腺素或多巴酚丁胺可诱发LVOT梗阻(TEE所见),导致41例患者需要额外切除心肌。这表明,在离开手术室前,对所有基础条件下没有LVOT梯度的患者进行常规激发试验可指导外科医生获得最佳手术效果。

二尖瓣治疗 — 行室间隔心肌切除术时偶尔会进行二尖瓣修复,主要为原发性二尖瓣疾病所致瓣叶细长或二尖瓣关闭不全的患者。然而,室间隔心肌切除术后几乎所有患者的症状和LVOT压差都会改善,因此目前较少将二尖瓣置换术作为缓解梗阻的主要方法。一项研究纳入了1134例于1961-2007年在Mayo诊所接受室间隔心肌切除术的患者,仅9例(1%)患者接受了二尖瓣置换术而未行肌切开术。

对于存在LVOT梗阻相关难治性心力衰竭症状的HCM患者,若不适合室间隔厚度减少术,经皮二尖瓣折叠术可能有效减少LVOT压差并缓解心力衰竭症状。一项研究纳入了6例使用MitraClip设备进行二尖瓣折叠术的患者,5例患者成功植入,1例患者因发生心包填塞终止操作,在植入该设备后,LVOT压差(从91mmHg降至12mmHg)、二尖瓣关闭不全程度(从3降至0.8)以及心输出量(从3L/min增加至4.3L/min)立即显著改善。2例患者在接受二尖瓣折叠术后即刻发生了中度二尖瓣狭窄。平均随访15个月后,症状显著改善,所有患者的功能状态都达到NYHAⅠ级或Ⅱ级。但长期随访发现3例患者的LVOT流速增加,但没有二尖瓣收缩期前向运动,尚不明确该发现的意义,需要进一步研究。还需更多数据和更长期的随访,以更好地评估对存在梗阻性HCM和难治性症状性LVOT梗阻的患者行二尖瓣折叠术的疗效、安全性以及适当患者选择。

如果可选择室间隔厚度减少术,则不应进行初次二尖瓣置换术和二尖瓣折叠术来解除LVOT梗阻。

室间隔心肌切除术的并发症 — 肌切除术的并发症包括:

●过多切除心肌可引起室间隔缺损(风险为2%),室间隔仅轻度肥大(相对较薄)的患者可能更常出现这种严重并发症。术中超声心动图有助于避免这种并发症,所有患者都应接受此监测。

●有≤5%的患者在术后会发生需永久起搏器的完全性心脏传导阻滞(complete heart block, CHB),而大量患者在术后会出现左束支阻滞(left bundle branch block, LBBB)。在1961-2016年于某中心接受室间隔心肌切除术的2482例连续患者中,有2159例患者(87%)术前基线传导正常,肌切除术后其中39%发生LBBB、1%发生右束支阻滞(right bundle branch block, RBBB)、0.6%发生CHB。但在112例有基线RBBB的患者中,有39例(35%)在肌切除术后发生CHB。因此,基线时有RBBB的患者发生CHB的风险显著升高。

●极少情况下,为了能够清楚看到以及更容易进入室间隔而牵拉主动脉瓣可能引起主动脉瓣关闭不全,随后可能需要进行主动脉瓣置换术。对于大多数病例,肌切除术后主动脉瓣关闭不全的程度极轻微。

围术期死亡率 — 截止20世纪90年代中期,针对室间隔心肌切除术的研究表明院内死亡率为4%-6%,65岁以上患者中的死亡率更高。但随后采用当代手术方法在有经验的中心进行的病例系列研究表明,目前的手术死亡率为1%-2%甚至更低。例如:

●一项病例系列研究纳入了338例在1978-2002年入住多伦多综合医院的患者,肌切除术后的手术死亡率从最初193例(1978-1992年)患者中的2.1%(4例死亡)降至随后145例(1993-2002年)患者中的0.7%(1例死亡)。

●一项病例系列研究纳入了298例于2011-2014年在Mayo诊所接受单独室间隔心肌切除术的连续患者,其30日死亡率为0,6年生存率为98.7%。

患者接受的手术越复杂(例如,同时进行瓣膜置换或冠状动脉旁路移植),死亡率就越高。多伦多综合医院的病例系列研究显示,在89例同时进行其他手术的患者中,30日死亡率为3.4%(3例死亡),而249例仅进行肌切除术的患者中为0.8%。

长期结局 — 肌切除术几乎可使所有患者的LVOT压差消失、心力衰竭症状改善,可减少ICD放电,改善左房容积和肺高压,且长期生存率非常好。

●一项病例系列研究纳入了338例多伦多综合医院的患者,其中72%在基线时有NYHA Ⅲ级或Ⅳ级症状;肌切除术后有83%的患者症状改善,NYHA分级为Ⅰ级或Ⅱ级,98%的患者静息时无LVOT压差(术前平均压差为66mmHg)。克利夫兰诊所和Mayo诊所的研究也表明,平均LVOT压差从肌切除术前的67mmHg降至术后的7mmHg,NYHA分级从术前的3.3级降至术后的1.5级。一项系统评价包括16项室间隔心肌切除术相关研究(2791例患者),发现在室间隔心肌切除术后,LVOT压差平均降低77%。

●一项单中心回顾性分析发现,与未接受肌切除术的HCM患者相比,接受室间隔心肌切除术的HCM患者中ICD适当放电的发生率更低。

●一项单中心回顾性分析纳入了306例行室间隔心肌切除术的连续患者,发现所有存在术前肺高压(右心室收缩压≥35mmHg)的患者都显著改善,中重度肺高压(右心室收缩压≥50mmHg)患者的改善最为显著。另一项分析表明,肌切除术后左房容积指数显著降低,但早期的多伦多病例系列研究并未发现这一点。

●另一项研究纳入了2004-2017年在一家中心接受室间隔心肌切除术的503例患者,其中480例患者(96%)改善为NYHA Ⅰ/Ⅱ级且可长期维持。少数患者(4%)的LVOT压差改善,但仍持续存在NYHA Ⅲ/Ⅳ级晚期症状。肌切除术无效的患者常有严重合并症,导致症状持续存在。虽然大多数存在重度左心室肥厚(≥30mm)的HCM患者在接受肌切除术后获得临床改善,但重度间隔肥厚是手术缓解梗阻无效的唯一预测因素。这些研究数据支持以下处理原则:对于绝大多数HCM患者,肌切除术可明显改善心力衰竭症状,但并非一定有显著益处。

在经验丰富的中心进行室间隔心肌切除术后,患者的长期生存率极佳。

●一项病例系列研究纳入了1337例于1983-2001年就诊于Mayo诊所的HCM患者,发现室间隔心肌切除术后1年、5年和10年的生存率分别为98%、96%和83%。这些生存率与非梗阻性HCM患者或一般人群中相匹配的对照者没有差别,但显著高于228例接受药物治疗的梗阻性HCM患者,这组患者的1年、5年和10年的生存率分别为90%、79%和61%。Mayo诊所的另一项研究纳入了1961-2016年接受室间隔心肌切除术的2482例患者,发现在术后发生需要永久起搏的CHB的患者中,死亡风险明显更高(HR 1.57;95%CI 1.2-2.1)。

●在纳入了多伦多综合医院338例患者的病例系列研究中,患者的生存率几乎相同,1年、5年和10年的生存率分别为98%、95%和83%。总体死亡率有5个独立的预测因素:合并冠状动脉旁路移植术(coronary artery bypass grafting, CABG)、术前房颤病史、术前左房内径≥46mm、年龄≥50岁以及女性。

室间隔酒精(乙醇)消融术 — ASA通过在发生SAM-间隔碰触的隔肌基底段形成局部心肌梗死来缓解LVOT梗阻。该区域重构后,LVOT扩大,从而缓解LVOT梗阻。但与室间隔心肌切除术相比,ASA不能解决二尖瓣及其乳头肌异常。

消融术 — 经皮腔内室间隔心肌消融术也称酒精(乙醇)间隔消融术、经冠脉室间隔肥厚消融术以及非手术室间隔厚度减少术,为心导管术的一部分。手术包括经冠脉第一或第二穿隔支注射医用乙醇,在室间隔基底段引起可控的局部心肌梗死,这会逐渐导致此处的心肌重构,并通过减轻SAM-间隔碰触所致梗阻扩大LVOT(图 2)。ASA所致心肌瘢痕通常较大,平均占左心室总质量的10%。

心肌声学造影(myocardial contrast echocardiography, MCE)可准确描绘间隔血管区域的大小,以及预测输注乙醇引起的梗死面积大小。一项病例系列研究纳入了接受酒精消融的患者,发现与未接受MCE的患者相比,接受MCE的患者中即刻手术成功率(92% vs 70%)和中期手术成功率(94% vs 64%)更高。MCE还可能降低需要植入起搏器的CHB发生率。

益处 — ASA可减轻LVOT梗阻、改善症状、提高运动能力,还可能改善长期生存率。在较年轻患者与老年患者(≥60岁)中,ASA的效果相似。2006年的一项meta分析纳入了42项观察性研究(2959例患者,平均年龄为54岁,平均随访13个月),得到了一系列ASA相关结果:

●静息LVOT压差从65mmHg降至15mmHg,运动诱发LVOT压差从125mmHg降至31mmHg。

●心功能NYHA分级均值从2.9降至1.2,氧消耗峰值从18mL/(kg·min)升至24mL/(kg·min),平均运动能力从325秒升至438秒。

●6.6%的患者因初次手术未完全消除流出道压差而需要重复ASA。

2015年的一项系统评价和meta分析包括11个患者队列(2013例患者),这些患者接受了ASA,平均随访6.2年发现,消融后LVOT压差平均降低71%,仅7.7%的患者最终需要重复干预。已发表的最大规模队列研究纳入了1275例HCM患者(平均58岁,中位随访5.7年),这些患者于1996-2015年在欧洲7家中心之一接受了ASA,消融术后的30日死亡率仅为1%,且LVOT压差显著降低(从67mmHg降至16mmHg),功能状态分级显著降低(平均NYHA分级从2.9降至1.6)。

一些观察性研究表明其对某些患者有益:

●关于ASA对室间隔明显增厚患者的疗效,相关数据并不一致。

•已报道的最大规模队列研究纳入了531例患者,这些患者于1996-2010年在欧洲5家中心之一接受了ASA,无论基线室间隔厚度如何,患者的症状均明显改善。但在基线室间隔厚度≥25mm的患者中,生存率明显更低(与基线室间隔厚度<20mm的患者相比,HR 5.0,95%CI 2.1-12)。一项研究纳入了欧洲ASA登记处在1997-2018年接受ASA的1519例患者(随访5.4年),其中67例患者的基线室间隔厚度≥30mm,大多数患者的症状和LVOT压差显著改善,但在基线室间隔厚度≥30mm的患者中,全因死亡率稍微更高(2.9例/100人-年 vs 2.6例/100人-年)。

•一项单中心研究纳入了102例接受ASA治疗症状性LVOT梗阻的连续患者,其中73例(72%)在接受ASA后显著改善(该研究中的定义为消融后6个月时LVOT压差至少降低50%),治疗有效的患者中室间隔肥厚程度较轻(平均室间隔厚度22.6mm,而无效患者中为28.2mm)。

●一项多中心队列研究纳入了1505例接受ASA的患者,使用倾向评分匹配了172对室间隔厚度≤16mm与>16mm的患者,发现最大室间隔厚度不同患者的30日死亡率并无差异。室间隔厚度≤16mm的患者远期生存率更高,但早期并发症发生率更高(主要是需要植入起搏器)。

●对于静息时无流出道压差但运动诱发压差≥30mmHg的患者,ASA似乎有益。在一项纳入了45例此类患者的研究中,诱发压差从111mmHg降至24mmHg,心功能NYHA分级从3.1降至1.7;这些改变与存在静息梗阻的HCM患者相似。

●一些最初未获益的患者随后可能改善。例如,一项研究纳入了47例平均基线LVOT压差为98mmHg且接受了ASA的患者。所有患者都在术后3日、3个月和1年时接受了系列超声心动图随访。在术后3日LVOT压差未显著降低的22例患者中,有16例在术后3个月时显著改善。在术后1年时,这些改善较慢患者的LVOT压差与术后即刻改善患者相似(27mmHg vs 13mmHg)。

ASA后的远期生存率尚可,接近一般人群。在上述关于42项观察性研究的meta分析中,ASA后的1年死亡率为2%。一项研究纳入了952例患者(平均55.7岁,73%存在NYHA Ⅲ/Ⅳ级症状),这些患者在2000-2017年接受了ASA,平均随访6年,其5年、10年和15年生存率分别为96%、88%和80%。

ASA的并发症 — HCM患者行ASA的并发症包括:

●冠状动脉夹层

●心包积液

●乙醇从目标血管漏出进入另一根冠脉血管导致大面积心肌梗死(通常为左前降支)

●CHB

●室性快速性心律失常

●心律失常死亡

上述meta分析纳入了42项研究共2959例接受ASA的患者,平均随访13个月后评估了短期到中期并发症的发生率。30日死亡率平均为1.5%,30日后的死亡率平均为0.5%。其他并发症包括:

●心室颤动(2.2%)

●左前降支夹层(1.8%)

●心包积液(0.6%)

●CHB(10.5%)

随后一项针对ASA长期疗效的研究证实,平均随访5年时,患者的生存率与一般人群以及接受肌切开术的HCM患者相似。

此外,ASA有引发室间隔缺损的风险,因此室间隔基底段壁厚≤15mm的患者不应接受ASA。

完全性心脏传导阻滞 — 有8%-10%的患者在接受酒精消融术后会发生需要安装起搏器的CHB。在一项纳入了261例连续患者的研究中,多变量分析表明该并发症的重要预测因素包括:LBBB或术前基线心电图显示一度房室传导阻滞、注射而非输注乙醇、未使用MCE、注射多支室间隔动脉以及女性。

与室间隔心肌切除术不同,酒精消融术中右束支损伤的发生率高得多(一篇报告中为54% vs 6%),可能是因为右束支和左前分支通常由左前降支的间隔支供血。右束支更容易受累,这解释了为何基线LBBB为术后发生需要安装起搏器CHB最强有力的预测因素。(参见上文‘室间隔心肌切除术的并发症’)

暂时性传导异常可能归因于酒精对心肌和传导系统的急性作用(如缺血、水肿和炎症),而永久传导异常表明存在坏死、瘢痕和可能的重构。应用MCE及缓慢注射乙醇可降低CHB的发生率(8% vs 22%)。

基于以上观察结果,有人建议在酒精消融术后或暂时性CHB缓解后继续暂时性起搏≥48小时。对于存在逆行性房室传导阻滞且至少有一种上述额外危险因素的患者,有人建议继续进行暂时性起搏,直到酒精消融术后6日。

ASA后发生CHB患者获得的治疗益处似乎与未发生CHB的患者相当。除了ASA后发生CHB的患者需要植入起搏器,在上述纳入了261例患者的病例系列研究中,发生CHB患者的临床和超声心动图结局与未发生CHB的患者相同,且心功能NYHA分级和运动时间的改善程度相当,室间隔厚度和LVOT压差的降低也相当。(参见上文‘益处’)

心脏性猝死 — 虽然ASA所致心肌瘢痕可能导致折返性室性快速性心律失常,但总体纵向随访数据表明SCD风险并未显著增加。

●一项非随机研究纳入了来自3家三级转诊中心的1047例连续HCM患者(690例存在LVOT梗阻且压差≥30mmHg,其中316例接受了ASA,250例接受了室间隔心肌切除术),平均随访7.6年发现,与接受ASA(每年1.0%,校正HR 2.1;95%CI 1.0-4.4)和药物治疗(校正HR 2.3;95%CI 1.0-5.2)的患者相比,接受室间隔心肌切除术的患者中SCD发生率较低(每年0.8%)。

●针对HCM患者的多中心ICD研究结果证实,与登记处的其他HCM患者相比,接受ASA的HCM患者因室性心动过速遭遇适当ICD电击的风险增至3-4倍。

而一些meta分析和进行了适当随访(平均长达术后5年)的单中心研究发现,接受ASA的患者中猝死风险并未升高。2015年的一项meta分析汇总了27个患者队列的数据(2013例患者接受ASA,2791例患者接受室间隔心肌切除术),发现两组患者的长期死亡率、功能状态和室性心律失常发生率并无显著差异。

没有明确证据表明ASA会增加SCD风险。但如果要更加准确地阐明该问题,则需要随访更长时间且纳入更多接受了ASA的患者。

室间隔心肌切除术和ASA的比较 — 室间隔心肌切除术和ASA均已用于临床。目前尚未进行随机试验比较这两种方法,此后也不太可能进行。但几项观察性研究以及一项系统评价和meta分析比较了两者的相对安全性和疗效。

解剖结果 — 一项前瞻性研究纳入了48例接受系列心脏磁共振成像的患者,比较了室间隔心肌切除术与ASA后的急性形态改变。对于LVOT压差≥50mmHg且心功能NYHA分级为Ⅲ-Ⅳ级的患者,该研究将室间隔心肌切除术作为初始治疗,将ASA作为备选治疗。各有24例患者接受这两种操作。观察到以下结果:

●ASA组患者比肌切除术组年长(62岁 vs 50岁),但两组患者的其他基线特征并无显著差异。

●室间隔心肌切除术始终可切除室间隔基底段前方的梗阻部分。没有证据表明心肌坏死。

●在接受ASA的患者中,结果差异更大。在75%的患者中,室间隔基底段下方会发生透壁性坏死。在25%的患者中,随访时室间隔基底段近端未受累,室间隔基底段远端会发生非透壁性坏死且有残留压差。

一些研究的观察结果表明,对于左心室显著肥大(>30mm)的HCM患者,尚不确定ASA降低LVOT压差的作用,因此不鼓励此类患者接受ASA(即,此类患者应考虑室间隔心肌切除术)。此外,室间隔心肌切除术可显著降低残留LVOT压差,但LVOT压差的这种差异对症状的影响似乎极小。

临床结果 — 室间隔心肌切除术和ASA都可减轻HCM患者的LVOT梗阻并改善其NYHA分级,但其并发症和某些结局可能不同。一般而言,两种治疗方法的远期生存率并无显著差异,但所有结局数据都来自非随机试验。

●2015年的一项系统评价和meta分析纳入了来自27项长期随访的非随机研究的4804例患者,2791例患者来自16项室间隔心肌切除术研究(中位年龄47岁,平均随访7.4年),2013例患者来自11项ASA研究(中位年龄56岁,平均随访6.2年),观察结果如下:

•长期死亡率并无显著差异(室间隔心肌切除术每年1.5% vs ASA每年1.4%)。

•SCD未遂的发生率并无显著差异(室间隔心肌切除术每年0.4% vs ASA每年0.5%)。

•与ASA相比,室间隔心肌切除术后需要植入永久性起搏器和再次干预的几率显著更低(植入起搏器:4.4% vs 10%,再次干预:1.6% vs 7.7%)。

●在上述meta分析之后,美国一家三级转诊中心的研究者发表了近期的经验,包括477例存在药物难治性LVOT梗阻的连续HCM患者,其接受了室间隔厚度减少术(378例接受室间隔心肌切除术,99例接受ASA),每种手术都由同一位经验丰富的操作者进行。两组的手术相关死亡率并无显著差异(室间隔心肌切除术组有3例患者死亡,ASA组无死亡)。平均随访4年时,远期死亡率并无显著差异(室间隔心肌切除术和ASA组分别为2.9% vs 2%),95%的患者自述心力衰竭症状改善到NYHA Ⅰ/Ⅱ级(室间隔心肌切除术组和ASA组分别为96% vs 90%)。

●一项非随机研究纳入了来自欧洲3家三级转诊中心的1047例连续HCM患者(690例存在LVOT梗阻且压差≥30mmHg,其中316例行ASA,250例行室间隔心肌切除术),平均随访7.6年,无论采用何种治疗方式(LVOT梗阻患者中包括药物治疗、ASA或心间隔肌切开术),有或无LVOT梗阻患者的10年生存率均无显著差异。但室间隔心肌切除术的SCD发生率低于ASA组和药物治疗组。(参见上文‘心脏性猝死’)

每种手术的优势 — 虽然室间隔心肌切除术和ASA的中期结局相似,但每种操作都具有某些固有优势。尚无前瞻性试验直接比较这两种手术的长期疗效,因此选择合适的患者至关重要,以确保所选择的操作成功治疗患者的可能性最大。

室间隔心肌切除术的优势 — 与ASA相比,室间隔心肌切除术的优势包括:

●LVOT梗阻解剖学缓解的成功率更高(90%-95%,而ASA为80%-90%)。

●术后LVOT梗阻及合并的二尖瓣关闭不全即刻缓解且效果持续,而ASA后最长会延迟3个月才缓解。

●能够获取组织进行组织学检查,从而诊断其他疾病。在2002-2018年,有2472例确诊为HCM和LVOT梗阻的连续患者在一家HCM转诊中心接受了室间隔心肌切除术,其中331例患者(13%)经术后组织学检查确诊为其他疾病,主要为高血压性心脏病,但也有贮积病(主要为Fabry病)和心肌淀粉样变性。

●需植入起搏器的CHB的发生率更低(室间隔心肌切除术约为3%,而MCE引导下ASA约为10%)。

●对于≤65岁的患者,行肌切除术时症状缓解情况优于ASA。

●已证实有长期(>20年)疗效;而ASA尚无相关数据。(参见上文‘长期结局’)

●在室间隔显著肥厚的患者中,LVOT梗阻和症状成功缓解的可能性更大。

●无冠状动脉夹层的风险,发生远离间隔的心肌损伤风险极低。

●能够治疗同时存在的其他问题,如心室中段梗阻、冠状动脉肌桥、需要行CABG的冠心病、右室流出道梗阻以及先天性二尖瓣疾病(需要行修复术或置换术)[27,94]。对于合并房颤的HCM患者,行肌切除术时有机会进行辅助性迷宫手术,以降低未来发作房颤的可能性或降低房颤发作的负担。

●有证据表明,肌切除术可降低SCD风险和减少ICD适当放电。

ASA的优势 — 与肌切除术相比,ASA的优势包括:

●可避免胸骨切开、体外循环及相应风险。这对老年患者、有合并症显著增加手术风险的患者或非常恐惧心脏外科手术的患者特别重要。

●住院时间和康复时间更短。

●室间隔缺损的风险较低。

●能够治疗需要经皮介入术的CAD。

●花费更少。

因复发性或残留症状性LVOT梗阻复行室间隔厚度减少术 — 在绝大多数接受有创室间隔厚度减少术的患者中,LVOT梗阻会显著减轻且症状改善或消退。但个别患者持续存在限制性症状,通常与显著的残留LVOT压差(行室间隔心肌切除术的患者中<2%,行ASA的患者中高达10%)有关,其可能适合再次接受有创室间隔厚度减少术,以进一步缓解梗阻和改善症状。

对于首次有创室间隔厚度减少术后有残留LVOT梗阻和限制性症状的患者,如果适合接受第二次操作,应考虑再次进行有创手术,但这完全取决于专家意见。第二次手术是选择室间隔心肌切除术还是ASA,取决于导致第一次手术失败的具体情况以及患者的期望和愿望。一项回顾性单中心队列研究纳入了375例行ASA的患者,其中20例(5%)随后因复发性症状性LVOT梗阻接受了室间隔心肌切除术[95]。二次手术后,患者的功能状态、运动时间和LVOT梗阻显著改善,但有12%的几率需要植入永久性起搏器(17例患者中有2例,有3例在ASA后就已植入起搏器)。直观来讲,接受这两种手术的患者发生室间隔缺损的风险都可能升高,但尚无相关数据。

起搏治疗

双腔(右房和右室)起搏 — 在20世纪90年代初期,双腔起搏被用作肌切除术的替代疗法,通过降低LVOT压差来改善症状。通过程序控制右室起搏,室间隔在收缩期移向右室,导致LVOT增宽,对于存在二尖瓣SAM的患者,可减少二尖瓣与室间隔的接触。观察性研究和小型随机试验表明,起搏可改善症状和功能。但随后来自单中心和多中心随机试验(尤其是M-PATHY研究)的数据证实,LVOT压差平均仅降低50%,且运动能力未改善。感觉到的症状改善主要为安慰剂效应。双腔起搏治疗可能只对少数患者有益,主要为存在局部轻度室间隔肥厚的老年患者。Cochrane协作网于2012年进行的一项系统评价发现,大多数已发表研究提供的数据都不充分或偏倚风险较高,在最终确定起搏治疗是否有益之前,需要更多高质量数据。

基于大量随机试验的数据,不会将起搏作为HCM患者的初始治疗,而只用于不适合有创室间隔厚度减少术(肌切除术或ASA)的HCM患者。ACCF/AHA工作小组于2011年发表的实践指南:“因非HCM指征已植入双腔起搏器的HCM患者”可接受“双腔房室起搏(来自右室心尖部)试验性治疗,以缓解LVOT梗阻所致症状”。

虽然适合接受其他疗法的HCM患者不应严格通过植入永久性起搏器来治疗LVOT梗阻症状,但对于有严重静息或诱发LVOT梗阻且药物治疗无效的症状性HCM患者,如果不适合或不愿意接受当前的有创室间隔厚度减少术,可以考虑永久性起搏。

双室起搏 — 小型研究表明,对于存在LVOT梗阻或LBBB的HCM患者,可以采用心脏再同步化治疗伴双室起搏。在做出任何HCM患者应用双室起搏的推荐之前,需要获得更多数据。

选择适当的非药物疗法治疗症状性LVOT梗阻

对于很多接受药物治疗后仍有症状性LVOT梗阻的患者,有可能适合室间隔心肌切除术或ASA。需要了解LVOT梗阻的解剖结构、共存心脏问题(如,冠状动脉疾病、二尖瓣疾病)以及合并症和患者的偏好,随后再决定选择哪种操作。此外,还要确定当地有无熟悉这两种手术的专家,这可能是选择哪种疗法或将患者转至其他医疗中心接受特定治疗的主导因素。

如果HCM患者存在药物治疗无效的晚期限制性心力衰竭症状,且静息或诱发(首选运动超声心动图)LVOT压差≥50mmHg,我们推荐室间隔厚度减少术。对于适合接受室间隔心肌切除术或ASA的患者,建议选择室间隔心肌切除术,因为该手术有50多年的操作经验、临床效果明确且能够同时治疗伴随的心脏问题。对于有严重合并症因而手术风险太高的患者,或不想接受手术的患者,可行ASA。这与2011年ACCF/AHA指南以及2014欧洲心脏病学会指南相一致。无论选择哪种有创室间隔厚度减少术,都应在手术量较大的中心进行,因为与手术量低的中心相比,前者的院内死亡率、需植入永久性起搏器的几率和并发症发生率均显著更低。

选择室间隔心肌切除术与ASA时应考虑的其他因素包括:

●鉴于ASA诱发的透壁性心肌瘢痕可能增加未来发生室性心律失常的风险,年龄是手术选择的重要变量。具体来说,不应对21岁以下的患者行ASA,不鼓励对40岁以下的患者行ASA,除非有明显的手术禁忌证。

●此外,每例患者的LVOT解剖结构可能略有不同,因为多种相关的形态学因素都可显著促进(或为主要原因)患者流出道梗阻的形成(包括二尖瓣叶狭长、前外侧乳头肌直接异常插入二尖瓣、左心室显著肥厚以及乳头肌移至顶端)。经皮ASA不能解决这些问题,因此有上述一种或多种特征则倾向于行肌切除术。

●如果同时存在心脏问题(如,冠状动脉疾病、二尖瓣疾病和房颤),则可能需要采用手术方法,因为除了室间隔心肌切除术,可能还需要行一种辅助操作(即,CABG、二尖瓣置换术或迷宫手术)。

●还要确定当地有无熟悉这两种手术的专家,这可能是选择哪种疗法或将患者转至其他医疗中心接受特定治疗的主导因素。

总结与推荐

●肥厚型心肌病(HCM)患者中的左心室流出道(LVOT)梗阻由二尖瓣(通常为二尖瓣前叶)的收缩期前向运动(SAM)引起,而SAM为高速LVOT血流将二尖瓣瓣叶向室间隔牵拉所致。这导致二尖瓣前叶接触室间隔(即SAM-间隔碰触)以及收缩期血流受到机械性阻抗,从而使左心室与主动脉产生压差。(参见上文‘LVOT梗阻的机制’)

●对于HCM患者,LVOT梗阻(≥50mmHg)是进行性心力衰竭症状、心力衰竭和脑卒中死亡的强有力独立决定因素。(参见上文‘LVOT梗阻的治疗方案’)

●大多数患者的LVOT梗阻初始治疗都是一种或多种药物治疗。

●对于有症状性LVOT梗阻的HCM患者,进行有创室间隔厚度减少术的主要指征为,存在最大剂量药物治疗无效的晚期心力衰竭症状且静息或诱发压差≥50mmHg。

•室间隔心肌切除术通过直接切除隔肌来缓解LVOT梗阻。此外,二尖瓣及其乳头肌异常也会导致流出道梗阻,也可在行室间隔心肌切除术时处理,从而最大程度降低LVOT压差。(参见上文‘室间隔心肌切除术’)

•室间隔酒精消融术(ASA)通过在隔肌形成局部心肌梗死来缓解LVOT梗阻。该部位发生重构后,LVOT会增大,从而缓解LVOT梗阻。(参见上文‘室间隔酒精(乙醇)消融术’)

•室间隔心肌切除术和ASA均可用于室间隔增厚不严重(<16mm)的患者,但一般情况下,手术可处理二尖瓣及其乳头肌异常(这些异常也会导致流出梗阻),从而最大程度降低LVOT压差。

●应在有丰富的HCM治疗经验且已证实手术死亡率较低的中心进行室间隔心肌切除术和ASA,因为患者选择、掌握操作相关专业知识、围术期超声心动图以及患者处理都是治疗成功的关键。(参见上文‘室间隔心肌切除术和ASA的比较’)

●肌切除术和ASA都可显著降低LVOT压差和改善限制性心力衰竭症状。如果HCM患者的静息或诱发LVOT压差≥50mmHg,且有药物治疗无效的晚期限制性心力衰竭症状,则应进行室间隔厚度减少术。(参见上文‘选择适当的非药物疗法治疗症状性LVOT梗阻’)

•对于适合接受室间隔心肌切除术和ASA的患者,建议选择室间隔心肌切除术,因为该手术的临床经验丰富、临床效果明确且能够同时治疗伴随的心脏问题(Grade 2C)。

•对于有严重合并症因而手术风险太高的患者,或不想接受手术的患者,可进行ASA。