置入式心脏转复除颤系统的电极导线

置入式心脏转复除颤系统由释放电能的脉冲发生器和传递电能的电极导线共同构成。现代置入式心脏转复除颤器(ICD)兼具电击(低能量复律及高能量除颤)和起搏(抗心动过缓起搏及抗心动过速起搏)两种能量释放功能,同时还有感知功能。为了实现高电压能量除颤,ICD需要有特殊的电极导线,将高能量电流传递给远端的金属电极,并最终到达心脏。

一、置入式心脏转复除颤系统发展历史

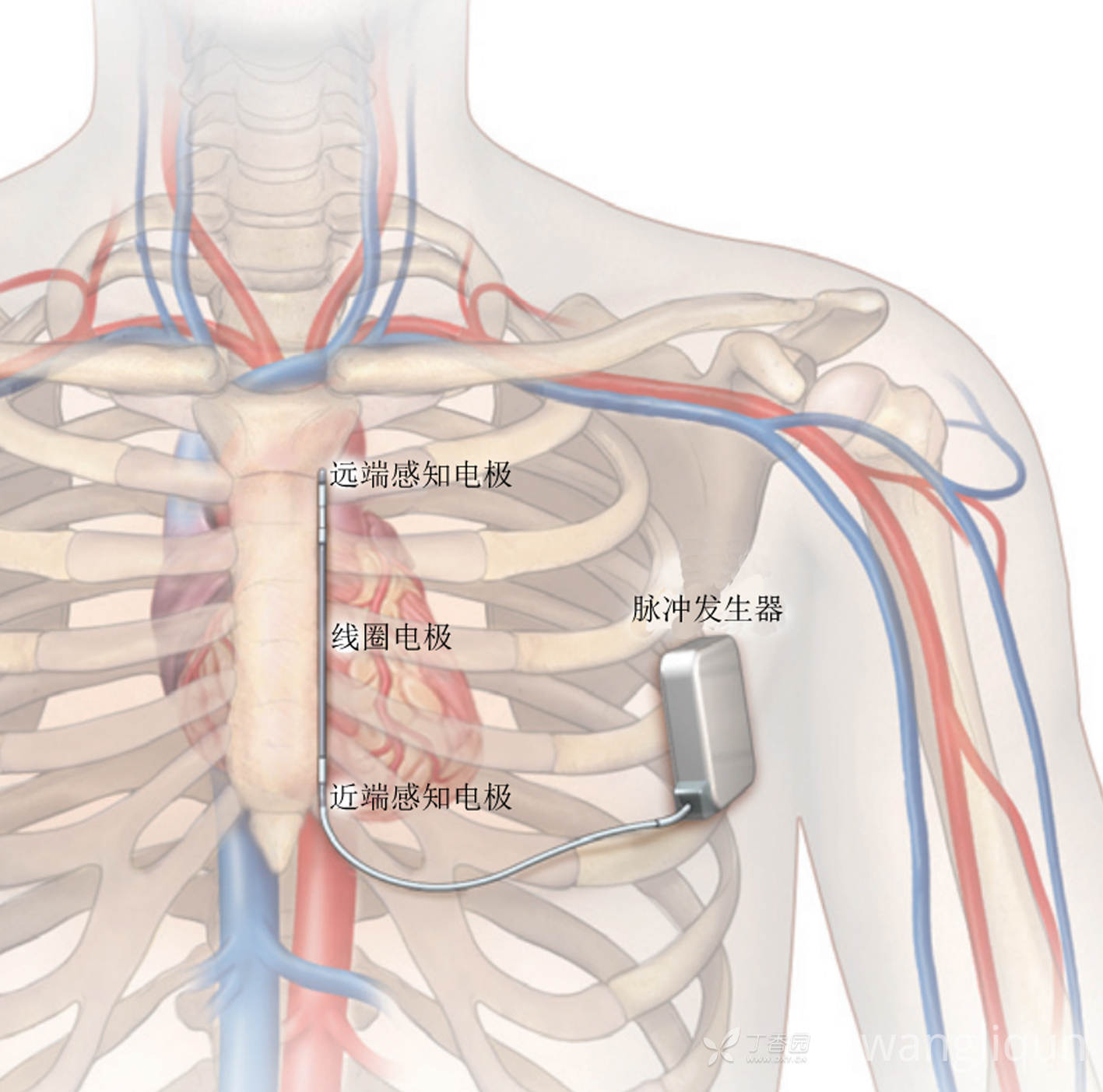

1980年,第一台ICD置入人体时,需要开胸手术放置两个心外膜电极片,第一台ICD脉冲发生器的体积为160cm3重290g,需要埋置在腹部。1988年,第二代ICD经静脉电极首次被引入,但是需要联合皮下电极片或电极列阵,整个系统的置入不需开胸手术。1989年,第三代ICD在世界范围应用,除了除颤电击还可以进行抗心动过速起搏,能够无痛性终止单形性室速的发作。1990年,ICD引入了双相除颤电击,使除颤的平均能量大约减少5J。1993年以来,ICD可以像起搏器那样置入在锁骨下。1996年,出现了可以应用的双腔ICD。直到二十世纪九十年代中期,经常置入还是同轴结构电极导线,后来出现了多腔结构导线应用至今。经静脉ICD的应用在置入术中有气胸、血胸、心脏穿孔、损伤三尖瓣风险,长期置入有电极脱位和感染的可能,2012年,美国FDA批准了皮下ICD系统,电极导线埋置在皮下而不直接与心脏组织接触。

二、ICD除颤电极导线的构成

电极导线由电极、导电线、绝缘层、连接器和固定装置组成。ICD电极导线在远端有一个或多个电极,用于接触心脏组织或体液,在近端有连接器用于连接于脉冲发生器。

(一)电极

电极是与心脏组织(或皮下组织)或组织液接触的导电体部分,是连接人体与ICD的接点。现代ICD的导线要示具备两个功能:①感知和起搏功能;②高压放电(除颤)功能。因此ICD导线至少有两个电极,顶端电极用于起搏和感知,线圈电极用于除颤。

1. 感知和起搏电极

ICD完成起搏感知功能的电极与普通起搏器类似。根据研究,负极作为起搏电极时其起搏阈值比正极作为起搏电极要低50%或更多,因此,所有有起搏功能的电极导线均采用接触心脏组织的顶端电极作为起搏的负极,其他电极或机壳作为起搏的正极。电极的构造与电极的长期功能有密切关系,由于浸在组织液中,电极可能腐蚀或退化,其材质要相对稳定、不易引起过度的异物反应,并且有一定机械强度,铂或铂铱合金是最常用的负极材料,钛、氧化钛、钛合金玻璃碳等也可用作电极材料。为了防止电极过尖、过小造成心内膜心肌损伤甚至穿孔,在远端电极顶端周围设置了聚胺酯或硅胶防护环,既可降低起搏阈值,又可防止心肌的损伤,但有时可能妨碍电极有效接触心内膜。

2.除颤电极

按照除颤电极在人体内的放置部位,可分为心外膜电极、心内电极以及皮下电极。

(1)心外膜电极

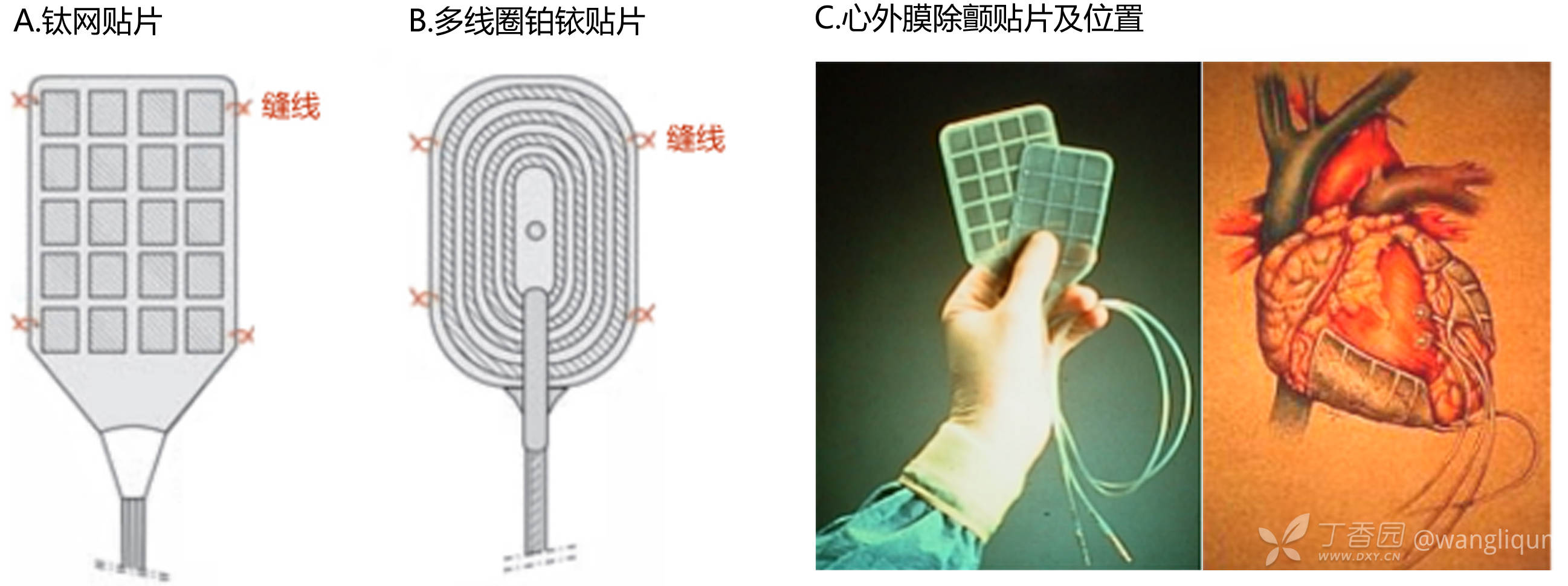

最早一代的ICD使用的是心外膜网状电极,形状就像“苍蝇拍”(图1A、C),用钛金属网和达可纶强化橡胶制成,被称为“钛网贴片”。还有一种多线圈铂铱贴片电极(图1B)。心外膜片状电极必须经开胸术缝合在心外膜上,一般置入2个:一个在右室前壁,另一个左室后侧壁(图1C)。采用这种置入方法,可以使心脏位于2个大电极贴片中间,除颤电流可经过大部分心肌组织。目前心外膜电极仅用于一些特殊情况,比如对于一些儿科患者,最细的静脉电极导线相对其静脉血管还是太粗时,可以应用心外膜电极。

图1 心外膜除颤帖片及其位置示意图

(2)心内电极

ICD技术最重大的突破之一是经静脉电极导线系统的问世。除颤电极导线与起搏器的电极导线有很大不同,起搏器电极导线的功能仅是起搏和感知,其电极导线系统只需要承载很小的电流,而除颤电极导线则要在一次治疗中传送很大的电流。虽然心外膜电极贴片可以承受很大的电能,但其置入过程对患者创伤太大。随着经静脉电极导线系统的的应用,ICD置入术的创伤大幅度降低。在置入电极导线时,患者无需全身麻醉,只需镇静和局部麻醉即可。

除颤电极导线必须能够承受强大电流的冲击。为此,工程师特别设计了一种带有线圈的特殊电极导线。除颤电极也有正极和负极之分,正极多采用脉冲发生器机壳或置入后位于上腔静脉电极,后者要么与负极在一根电极导线上位于电极导线的近端,要么位于另一根电极导线上。除颤的负极常选用电极导线的远端,置入后位于右心室的除颤电极又称远端电极,而位于上腔静脉的电极又称近端电极。除机壳外,除颤电极常采用钛或铂铱合金,制作成线圈样结构。为了取得好的除颤效果,通过高压除颤电极发放的电流(I)应均匀通过它的全部表面积(图2)。而且除颤电极的阻抗和硬度应较低,疲劳寿命必须高。

图2 除颤线圈电极与发放的电流示意图

(3)皮下电极

经静脉电极导线最初应用于临床时,还需要联合皮下电极片或电极列阵等辅助电极(图3)才能满足除颤的需要。随着双相除颤波和机壳本身作为除颤时的一个电极的应用,经静脉ICD系统基本不需要使用辅助电极了,仅在除颤阈值过高时,可加用皮下导线,增加除颤范围。皮下线圈电极放置于平右房电极水平的后外侧胸部,导线头端接近脊柱(图4)。

图3 辅助除颤电极

图4 皮下辅助线圈电极位置示意图

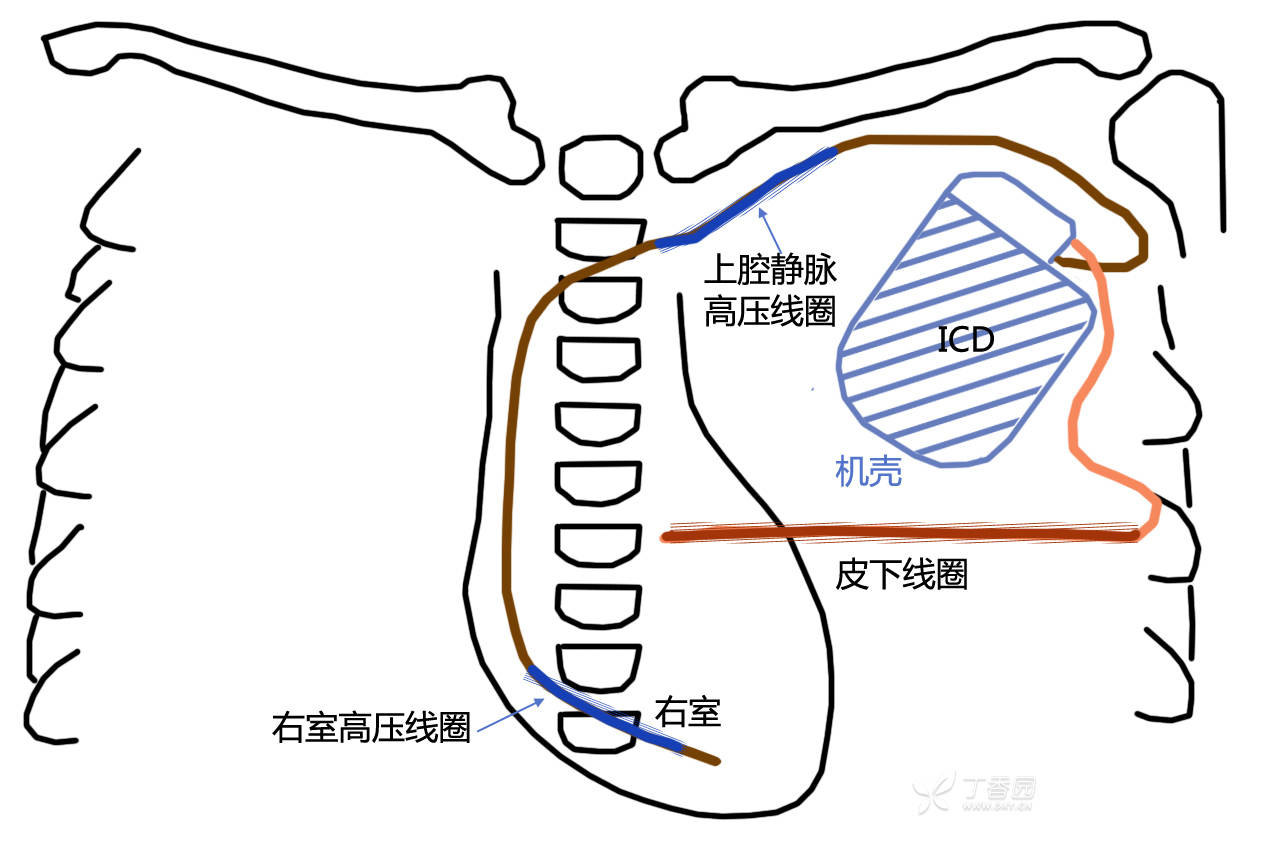

经静脉ICD的导线粗大,置入过程和置入后出现导线相关并发症及故障的可能性,比普通起搏器大,因此,对部分筛选的患者置入皮下ICD系统,而出现相应的皮下电极导线。皮下ICD 是指整个ICD系统全部埋植在皮下组织,包括ICD脉冲发生器埋在皮下组织,ICD的除颤电极导线也埋植在右侧胸部下方及胸骨左缘的皮下。这种具有感知和除颤功能的皮下电极导线的中间是一个长8cm的除颤线圈电极,线圈两侧是两个感知环状电极(置入后近端电极在剑突下水平,远端电极在胸骨体与胸骨柄连接处水平)(图5)。

图5 皮下ICD系统

(二)导电线

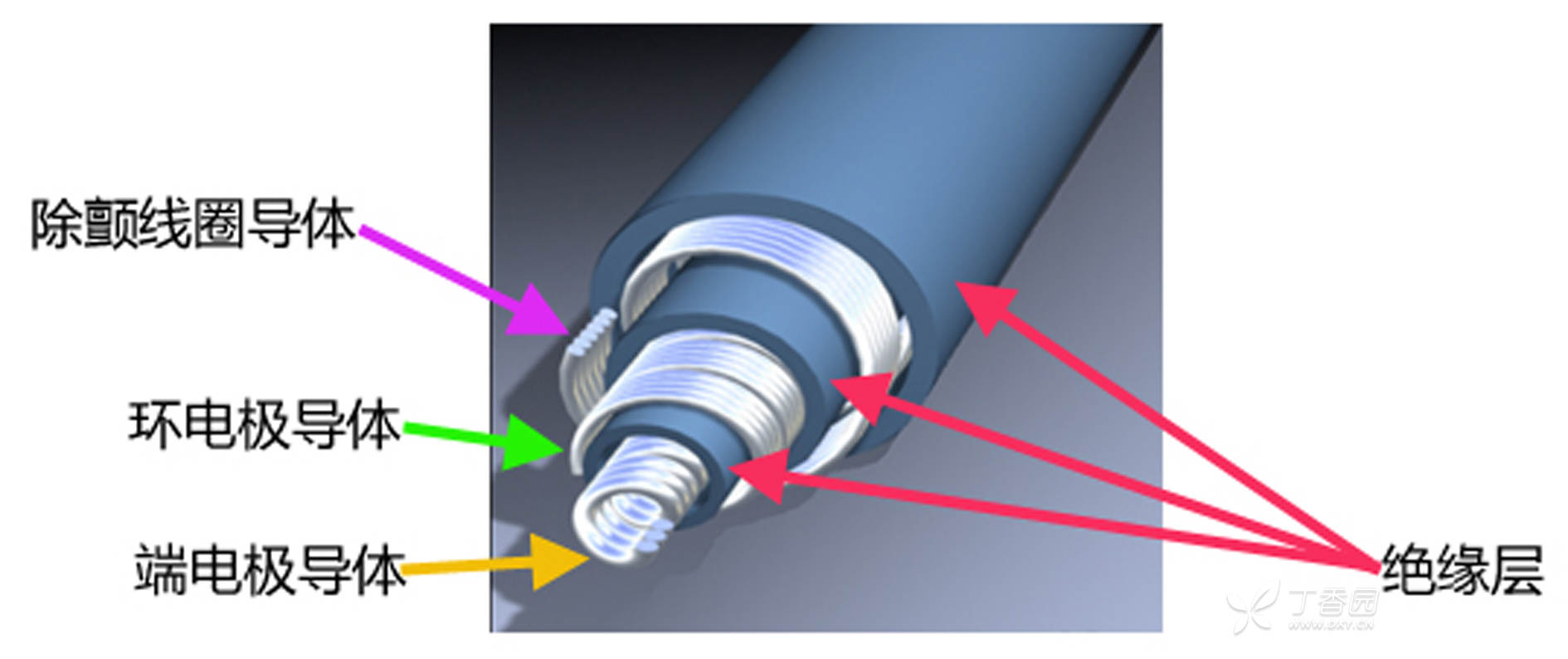

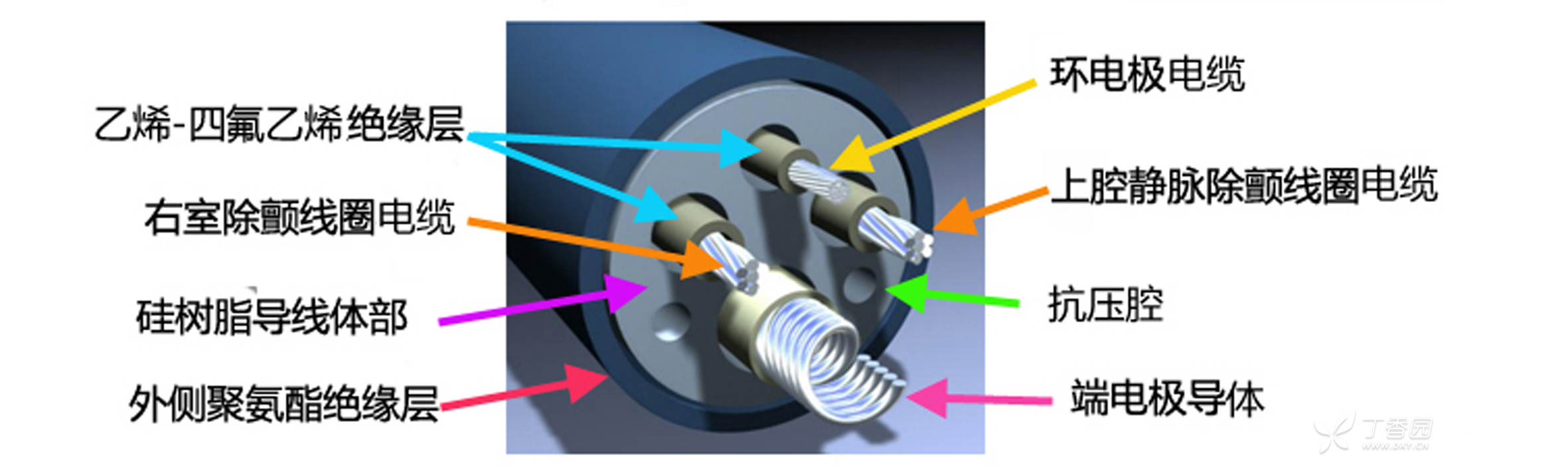

导电线是连接电极与脉冲发生器的金属线,其作用是把电流从脉冲发生器传导到起搏或除颤电极,并把通过电极感知的心电信号传导到ICD的感知放大器。除颤电极导线为了满足高电流释放、低电压损耗的要求,要求采用低阻抗导体,同时应具备强大的抗腐蚀性、良好的柔韧性和足够的抗疲劳性。导电线常采用多股金属丝制成,可呈围绕中央空腔螺旋状盘绕形和数股斜绞在一起的电缆形。导电线在电极导线中排列方式的有同轴型和多腔型两类。

1. 同轴型导线:其特点是围绕一个空腔而螺旋盘绕的紧密排列数股导体的外侧围绕一层绝缘层,两者的外侧又围绕另一个导体,这种导线体部呈分层设计,在每个导体之间隔有绝缘层(图6)。在导线置入时,在最里层导体中央的空腔通道内插入导丝到达电极远端,可使导线变硬而降低置入难度,电极导线到位后抽出导丝。同轴电极导线在压力负荷下,可能出现外层的除颤线圈导体丝扭曲或弯曲。

图6 同轴型电极导线的结构示意图

2.多腔型导线:其特点是在一个绝缘体内平行分布着数个腔,盘绕呈螺旋型或斜绞型电缆的导体直行穿过这些腔,每个导体都各自独立包裹着绝缘层鞘(图7)。其中连接端电极的导体为数股并排螺旋状盘绕,中央形成一个空腔,在置入手术时可插入较硬的导丝引领电极导线到位,到位后拔出。在多腔导线内还设计有额外的空腔,可以增加导线的抗压性。多腔型设计可使电极导线体部更细,更耐压可以减少导体的断裂。多腔型设计可将硅树脂电极导体作为电击的吸收体。多腔结构允许使用牢度较低但导电性能良好的电缆。

图7 多腔型电极导线的结构示意图

(三)绝缘层

电极导线除了电极可以与人体组织(组织液)直接接触外,导电线与导电线之间以及导电线与人体组织之间有绝缘层。最常用的绝缘材料有硅树脂、聚胺酯和氟聚合物(聚四氟乙烯即PTFE和乙烯-四氟乙烯共聚物即ETFE)。

硅树脂具有良好的生物相容性和生物稳定性,被用作电极导线的主体绝缘材料。但其抗拉力相对较低,手术时容易被锐利的器械或较紧的结扎损坏。另外,其摩擦系数较高,2根及以上电极导线难以活动。

聚胺酯这种绝缘材料有较高的抗拉力,柔韧性好、在血液中摩擦系数较低。在人体这一生物腐蚀性环境中,脂质和蛋白质可沉积在受损伤的聚胺酯上,引起膨胀,导致表面结构破坏,称为环境应力裂缝。在机械应力促使聚胺酯分子平行排列成线时,容易发生环境应力裂缝。最轻微但很常见的改变是白雾状改变,称为霜状表面,但绝缘功能没有明显降低。裂缝的深度通常为2.5~30μm,在制造或置入过程施以拉力的区域最明显。当这种结构破坏产生的裂缝累及绝缘层的全层而达到导电线时,可使电极导线的绝缘功能丧失。通过在惰性气体中加热对聚胺酯进行预处理,使聚胺酯分子之间的交联增加,可以减少环境应力裂缝的风险。金属诱导的氧化作用可使聚胺酯绝缘层氧化退化。电极导线表面炎症细胞的过氧化氢产生氧,体液随大大小小的绝缘裂缝进入导电线而堆积引起导电线出现金属腐蚀产物——金属离子自由基,使聚胺酯绝缘层分层退化。由于氟聚合物不能渗透过氧化氢,为导电线套上氟聚合物层可以防止金属氧化。但当氟聚合物层的厚度超过0.076mm时,材料僵硬而限制了其应用。

综合考虑以上因素,如今的导线设计采用几种绝缘材料共同制作。绝缘主体通常由硅树脂制成,其外表加覆一层聚胺酯以减小摩擦系数和瘢痕形成。此外,聚胺酯与硅树脂相比高度耐磨。由于聚胺酯不直接与导电线接触而避免了金属诱导的氧化作用。在惰性气体中对聚胺酯进行预处理防止了材料的环境应力裂缝。活性导电线常用一层额外的氟聚合物进行绝缘。所有这些构成了多腔导线设计(图7)。

(四)连接器

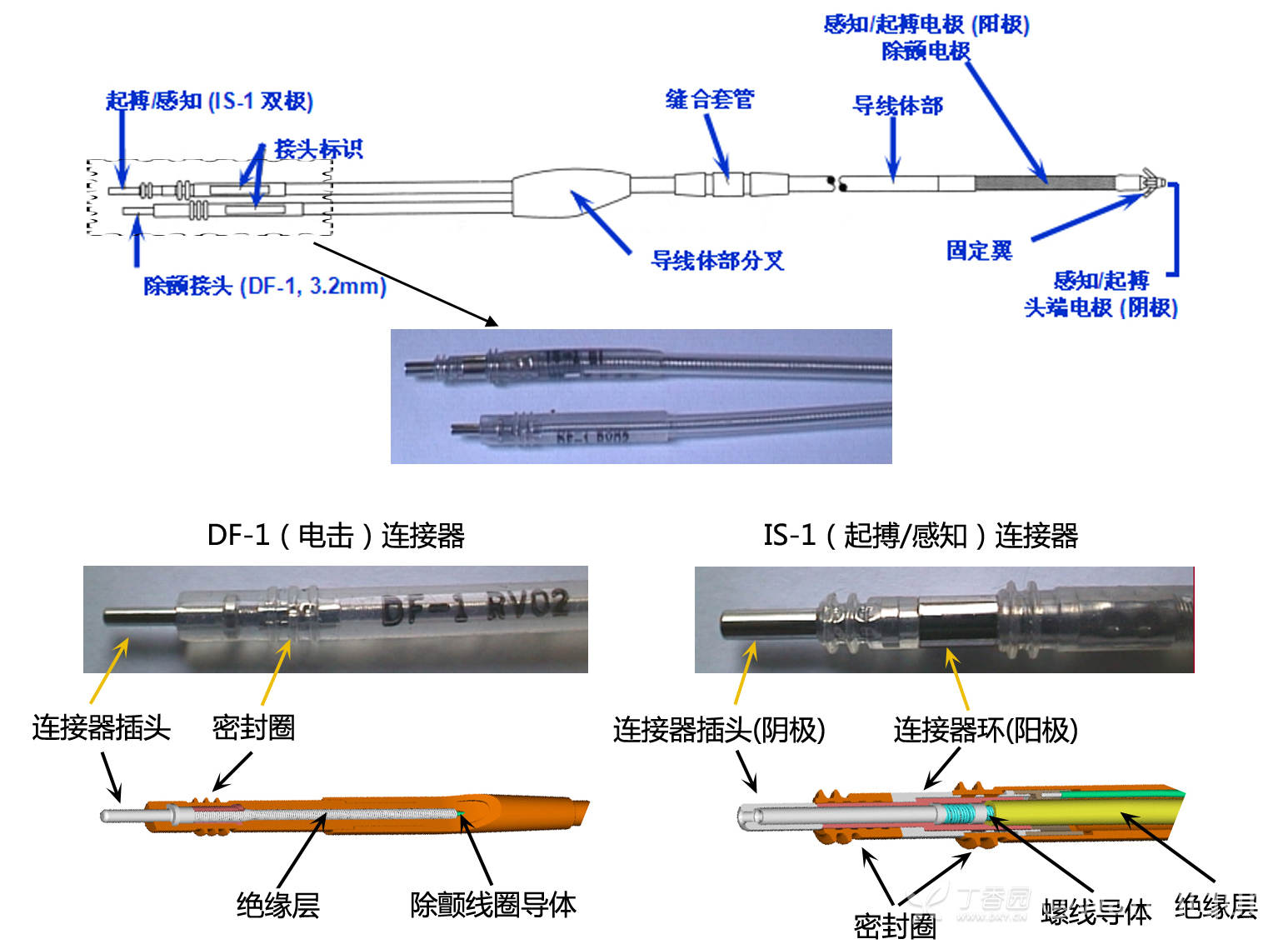

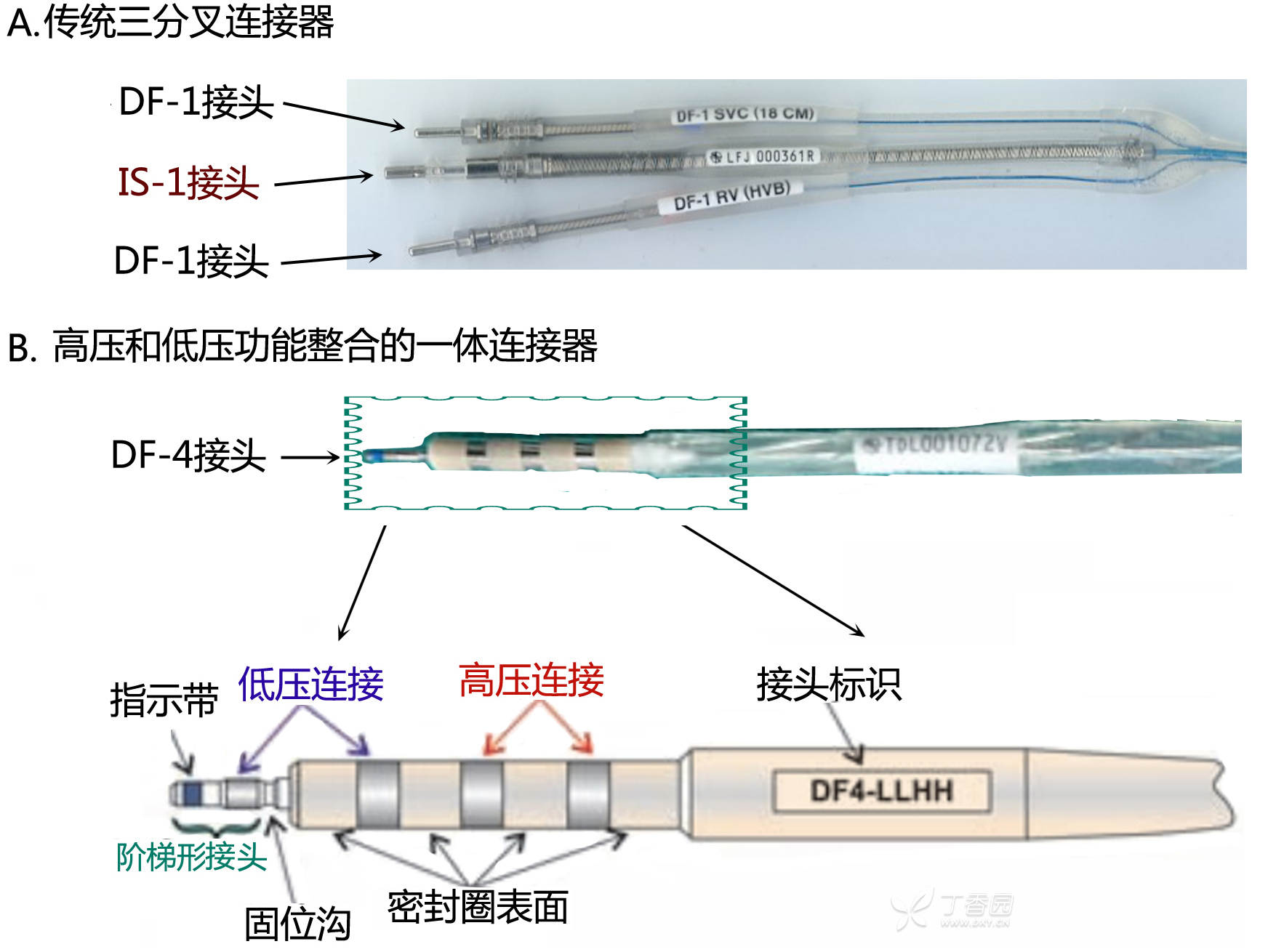

电极导线连接器用于连接电极导线与脉冲发生器,分为分叉式和整合一体式两类。

1.分叉式连接器:早先ICD除颤电极导线的连接器为分叉式,有国际标准IS-1和除颤标准DF-1两类连接器接头联合使用,IS-1连接器接头用于起搏/感知回路,DF-1用于高压回路(图8、图9A)。单线圈除颤电极导线有1个DF-1连接器接头,双线圈除颤电极导线有2个DF-1接头。把正确的线圈连接器接头接入匹配的ICD接口非常重要,这样才能防止程控不准确。用于上腔静脉(SVC/HVX)的DF-1接头必须接入ICD的SVC/HVX接口,用于右室(RV/HVB)的DF-1接头必须接入ICD的RV/HVB接口。

图8 单线圈除颤电极导线连接器及结构示意图

2.整合一体式连接器:目前ICD除颤电极导线已采用新的国际标准,将高压(除颤)和低压(起搏/感知)功能整合到单个连接器中,称为DF-4接头,密封圈则位于脉冲发生器插孔内,而非导线连接器中(图9B)。

图9 双线圈除颤电极导线连接器及结构示意图

(五)固定装置

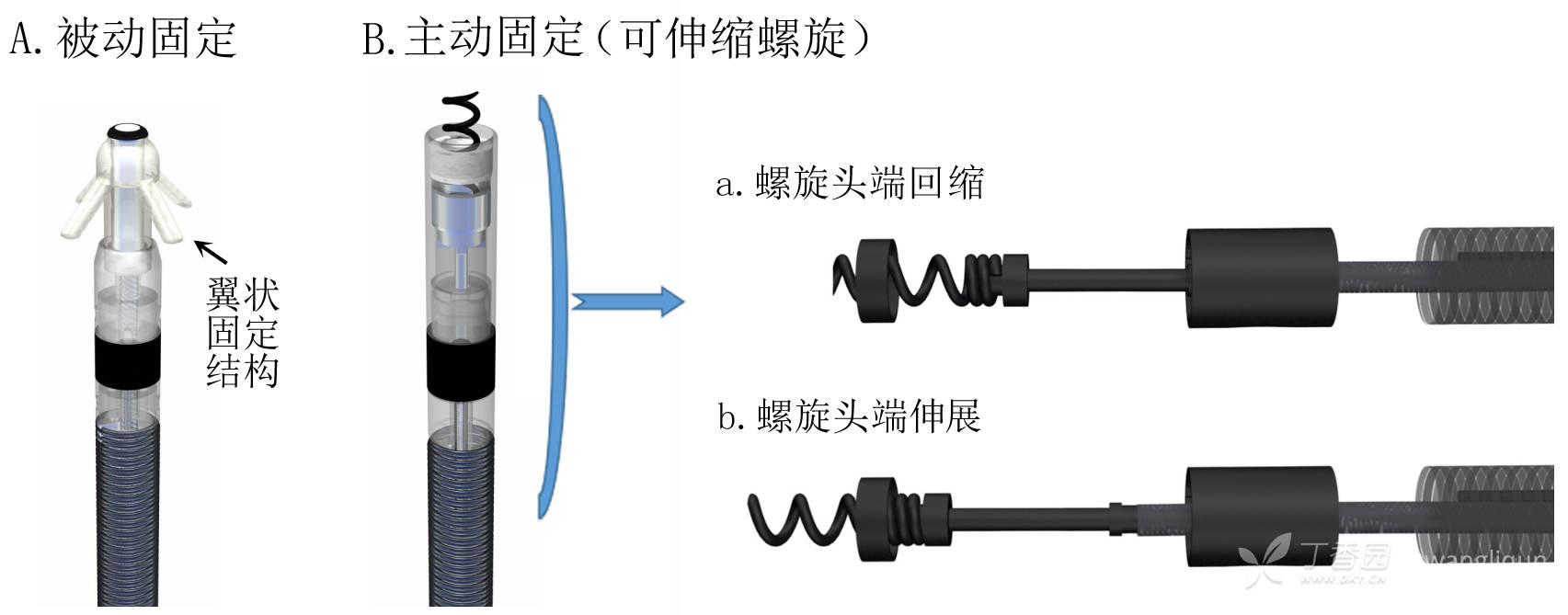

心内膜电极导线的固定装置与普通起搏器一样,也分为被动固定和主动固定两种。

1.被动固定装置:采用倒叉式翼状结构,在电极导线远端附以4根细小的倒叉翼(图10A),使电极导线头端更牢固地附着在心室肌小梁之间。

2.主动固定装置:采用螺旋式结构,在电极导线远端有一螺旋,其螺旋头端可拧入心肌,固定牢固。ICD电极导线的螺旋结构有导电性,为可伸缩螺旋(螺旋头端可伸出和回收)。其螺旋结构包括用于伸展和回缩螺旋的各种机械装置、可旋转连接器插头的工具,插头通过导电线与导电的主动螺旋完成机械上和电学上的连接(图10B)。

图10 电极导线的固定装置

三、经静脉ICD除颤电极导线的分类

(一)根据除颤线圈的个数分类

经静脉ICD除颤电极导线根据线圈的个数可以分为单除颤线圈电极导线和双除颤线圈电极导线。

1.单线圈除颤电极导线

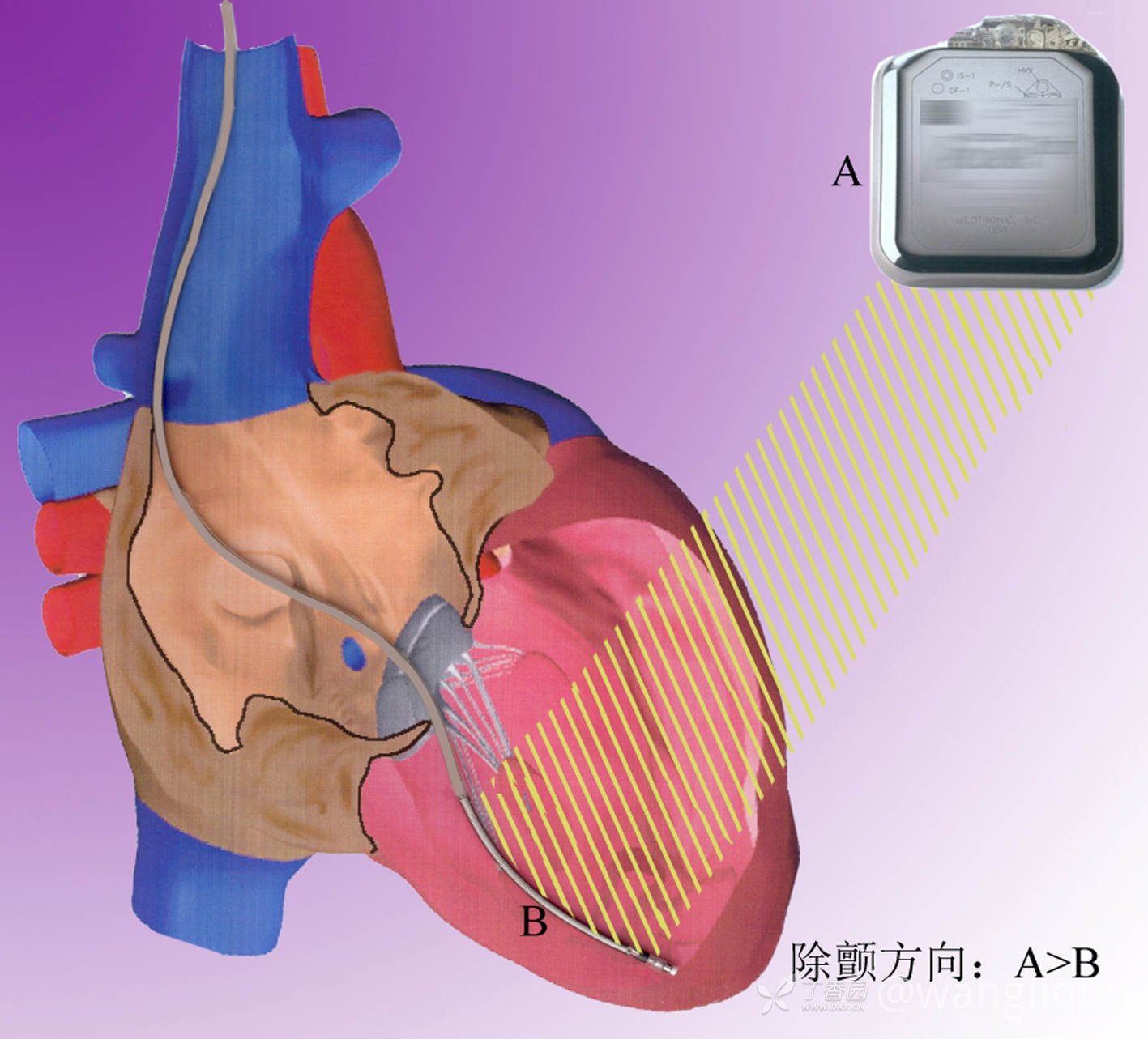

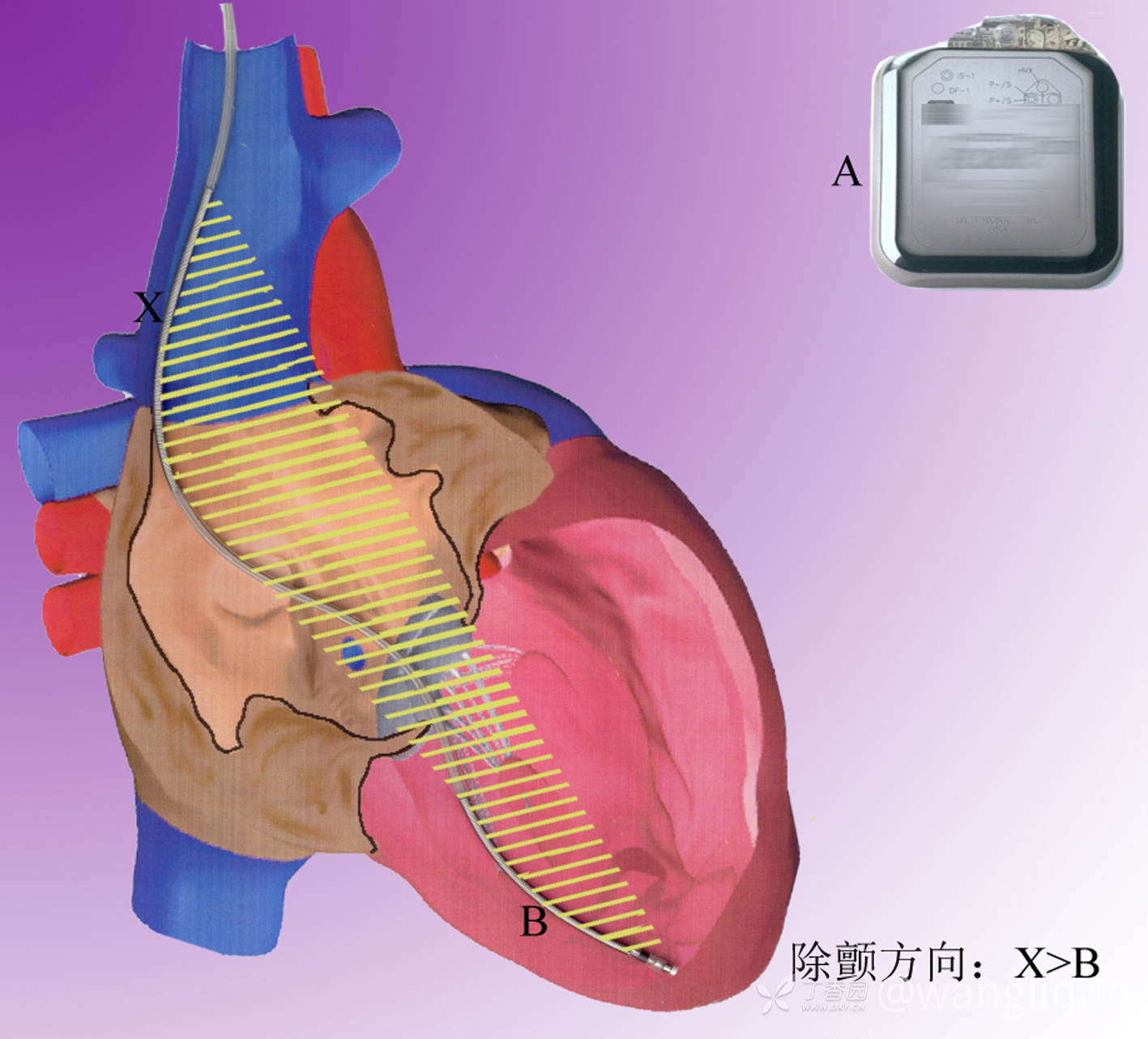

顾名思义单线圈除颤电极导线只有1个线圈,其结构是在右室电极导线的远段有一螺旋线圈,右心室线圈电极发放高能量除颤电流,在线圈电极与脉冲发生器机壳之间形成电流回路,其除颤向量从机壳到右室线圈(图11)。此外,还有一种单个上腔静脉线圈除颤电极导线,没起搏功能,其线圈电极位于上腔静脉内,其作为除颤辅助电极应用于右室单线圈电极导线除颤阈值过高的情况(图3C)。

图11 右室单线圈导线除颤回路示意图

2.双线圈除颤电极导线

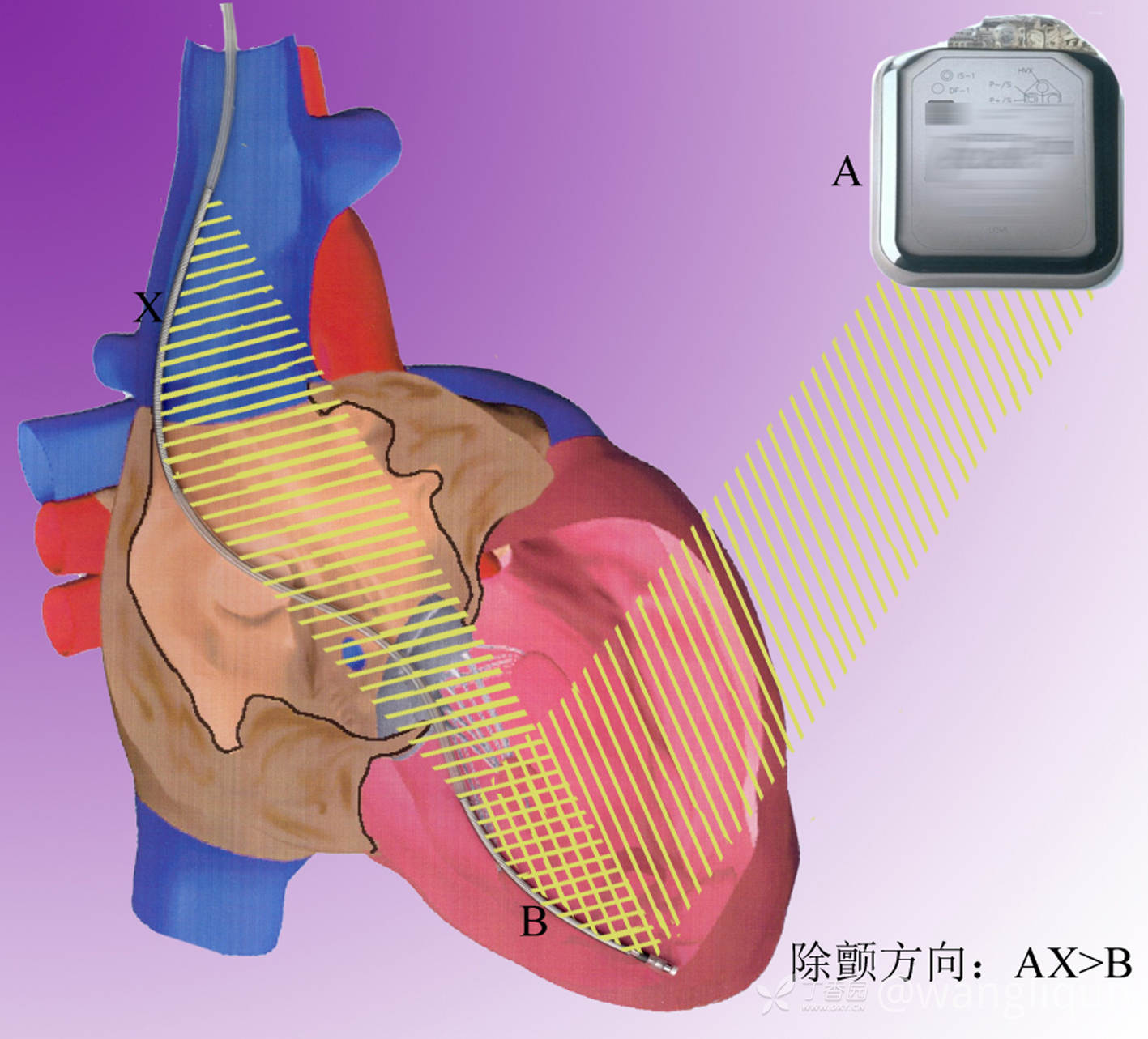

双线圈除颤电极导线有近端线圈和远端线圈2个线圈。远端线圈置入在右室,近端线圈在上腔静脉。除颤电流可以在上腔静脉线圈和右室线圈这两个线圈之间形成电流回路,除颤向量方向由上腔静脉指向右室(图12);也可以在上腔静脉线圈和机壳与右室线圈之间形成电流回路,除颤向量由上腔静脉、机壳指向右室(图13)。

图12 双线圈除颤电极导线的两个线圈之间除颤回路示意图

图13 双线圈除颤电极导线的两个线圈及机壳之间除颤回路示意图

理论上讲,双线圈电极导线较单线圈电极导线放电覆盖面积更大,可以降低除颤阈值。多年来,双线圈除颤电极导线在临床中较多。然而,随着电极导线使用时间的延长,双线圈电极导线长期的完好性以及失效、故障电极的拔除风险越来越引起人们的关注。一些循证医学的研究结果显示,单线圈与双线圈电极导线的除颤阈值分别为19.4±6.1J vs 17.6±5.8J,两者相比有显著差异,但在第一次除颤的有效性方面无明显差异,分别为92.3% vs 89.6%。其短期及长期导线并发症方面,两种电极导线也无明显差异,但在电极导线感染并发症和室性心律失常发生率方面双线圈电极导线有升高趋势。双线圈电极导线由于增加了上腔静脉除颤线圈,使得电极导线表面凹凸不平,除增加导线直径以外,其相对粗糙的表面可能刺激纤维素在导线表面的附着,使得导线与上腔静脉和心房壁的粘连更加明显。置入双线圈电极导线者静脉阻塞率为44%,而使用单线圈电极导线者,静脉阻塞率为8%。此外,双线圈电极导线拔除阻力较大。随着工程技术的发展,ICD电池的除颤能量越来越大,为室速、室颤的治疗提供了充分的安全保证,使双线圈电极导线的微弱低除颤阈值优势在临床使用中并无明显的实际意义,而且增加了拔除电极的风险,故近年来除颤电极导线的使用又从双线圈除颤电极导线回归到单线圈除颤电极导线。

通常情况下,为保证除颤面积更好地覆盖整个心脏,增加除颤效能,ICD被建议安置于左上胸部,然而对于各种原因不能在左侧安置ICD的患者,右侧胸部是唯一选择时,从理论上讲,此时双线圈除颤电极导线应为首选。

(二)按感知回路的构成分类

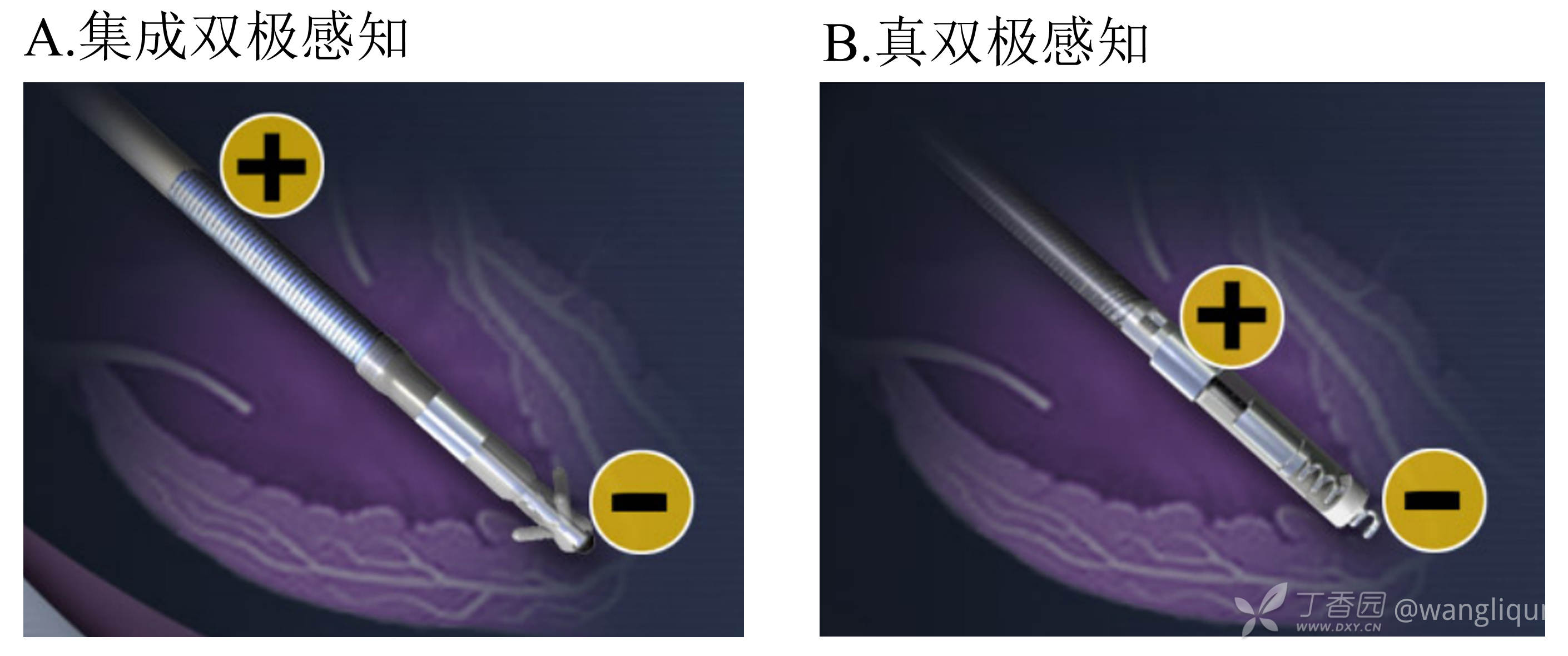

ICD电极导线除了发放高能量除颤电能外,还需要能感知自身的心电信号,根据感知回路时的双极构成,可分为集成双极系统和真双极系统两类。

1. 集成双极感知导线:ICD在感知时,通过除颤电极导线的线圈电极与端电极之间构成复合双极即集成双极系统,即以端电极为阴极,右室除颤线圈电极为阳极构成感知回路(图14A)。集成双极导线的优点是:①右室除颤线圈比较靠近心尖部;②在CRT-D系统中可以帮助消除阳极夺获的发生。集成双极导线的缺点是可能存在远场感知,更容易出现T波和P波过感知。

图14 集成双极与真双极构成示意图

2. 真双极感知导线:除颤电极导线配有专门用于起搏和感知功能的端电极与环电极以及对应的导电线,在感知时通过电极导线的端电极与环电极之间构成真双极系统,即以端电极为阴极,环电极为阳极构成感知回路(图14B)。真双极导线的优点有:①除颤线圈不参与感知;②可以避免因电击后线圈周围“组织顿抑”现象而导致的感知不良,有助于避免电击后重新检测失败;③可减少远场感知。真双极导线的缺点:右室除颤线圈距离心尖部较远。

(三)按固定方式分类

根据电极导线在心内的固定方式不同可以分为被动固定电极导线和主动固定电极导线。

1. 被动固定电极导线:这种导线顶端的翼状固定装置在置入定位时导线顶端较易嵌入肌小梁内心肌。电极导线的长期固定主要依赖于心肌纤维包绕导线的顶端,使电极导线被牢牢地固定于心肌组织。被动固定电极导线的特点是组织损伤小、起搏阈值低、起搏阻抗高。

2. 主动固定电极导线:这种导线能依靠其顶端的金属螺旋,通过导线内的控制结构将螺旋拧入心肌而主动固定到心肌组织,使电极固定于心内膜。主动固定电极导线的特点是选择部位多、不易脱位、易拔出,但对心内膜心肌损伤较大,可导致置入以后刺激阈值升高,带激素释放的主动固定电极可改善刺激阈值。

(四)按置入部位分类

根据电极导线在体内的置入部位分为心外膜电极导线、经静脉电极导线和皮下电极导线,其区别关键在电极的不同,详见前文“除颤电极”部分。