儿科急诊 | (20) 基孔肯雅热,今年的热点!(持续征集 两热皮疹的照片!)

基孔肯雅热(Chikungunya fever,CHIKF)

是由基孔肯雅病毒(Chikungunya virus,CHIKV)引起,经媒介伊蚊叮咬传播的急性传染病,其传播途径和流行特征与登革热和寨卡病毒病相似。

- 病原:基孔肯雅病毒(CHIKV),经伊蚊(如白纹伊蚊、埃及伊蚊)叮咬传播。

- 特点:急性发热、皮疹、关节痛,儿童易感,新生儿和免疫力低下者易重症。

- 潜伏期:1–12天,多为3–7天。

- 典型症状:

- 发热:中高热,持续3–5天。

- 皮疹:斑丘疹,多见于面部、躯干、四肢,持续3–5天。

- 关节痛:多见于手腕、踝、膝,儿童较轻。

- 重症表现(少见但危险):

- 脑炎、心肌炎、呼吸衰竭、肝肾功能损伤等。

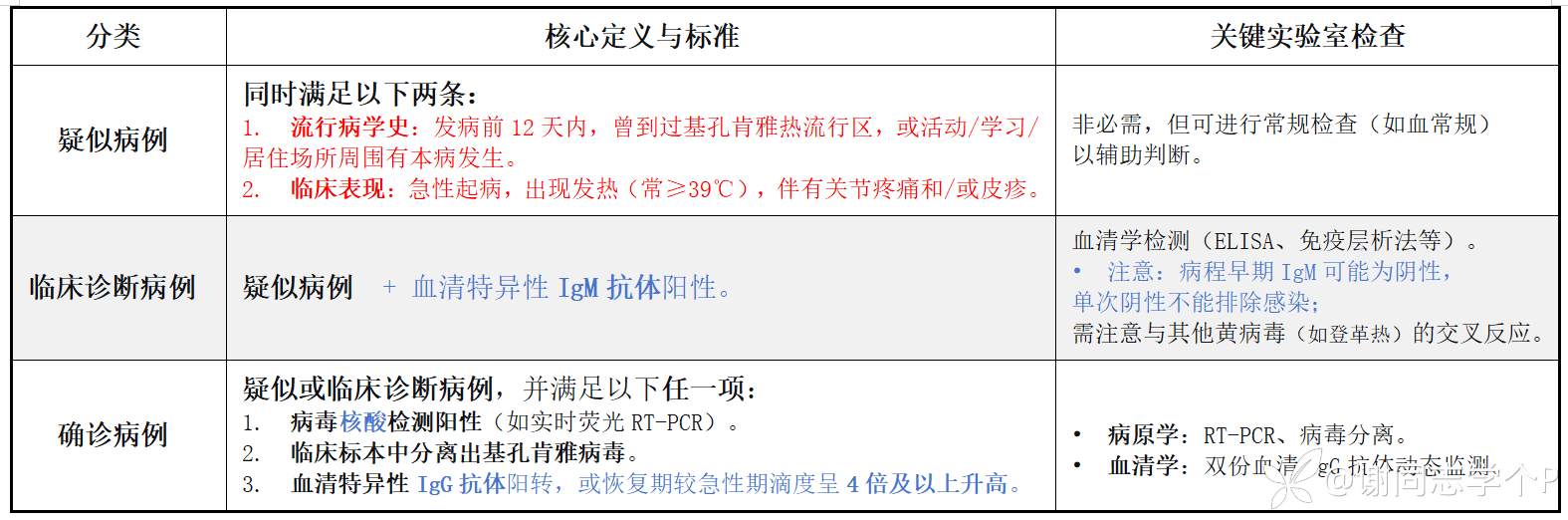

- 疑似病例:流行区接触史 + 发热/皮疹/关节痛。

- 确诊方法:

- 病毒核酸检测(RT-PCR)阳性;

- 血清IgG抗体恢复期4倍升高。

- 无特效抗病毒药,以对症支持为主:

- 退热:对乙酰氨基酚(避免布洛芬/阿司匹林);

- 补液、休息;

- 重症:监护、器官功能支持。

- 防蚊措施:

- 穿长袖衣裤、用蚊帐、驱蚊剂;

- 清除积水,消灭蚊虫孳生地。

- 隔离:

- 发病7天内防蚊隔离,体温正常24小时可解除。

一、诊断标准:

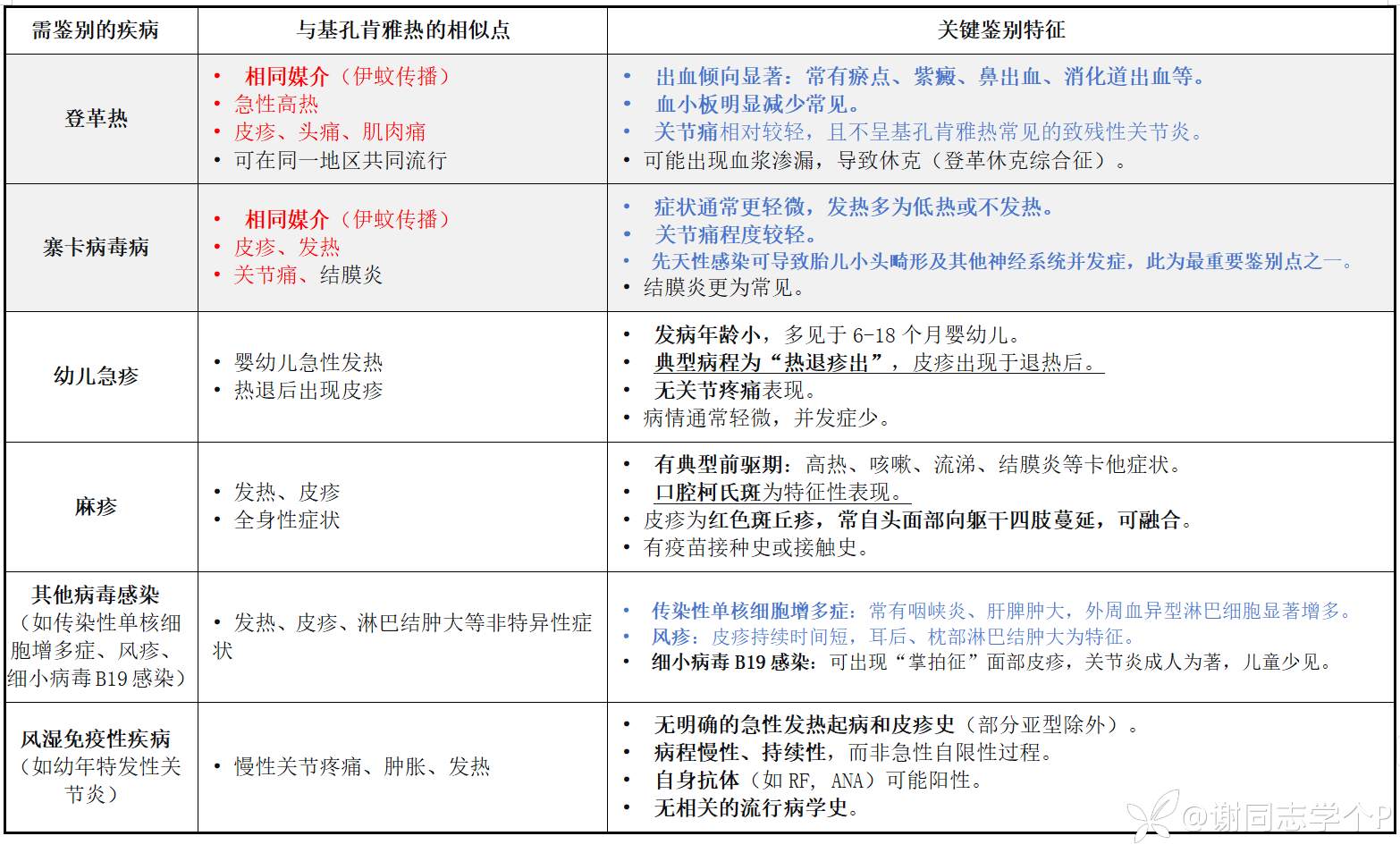

二、鉴别诊断:

三、对症支持治疗:控制发热,缓解疼痛与瘙痒,纠正脱水。

• 退热/镇痛:

- 对乙酰氨基酚:10-15 mg/kg/次,每4-6小时一次,24小时内不超过4次。

- 避免使用:布洛芬、阿司匹林及其他非甾体抗炎药,尤其在登革热流行地区,以防加重潜在的出血风险。

• 皮疹瘙痒:

- 外用:炉甘石洗剂。

- 口服:西替利嗪(>6月龄)或氯雷他定(>2岁),按说明书年龄体重给药。

• 补液:

- 保证充足口服补液。

- 脱水者:口服补液盐(ORS) 或静脉输注等渗晶体液。

四、儿科急诊:

第一步:快速分诊,确认非重症

第二步:针对性病史采集与体格检查

(1)核心流行病学史(诊断关键):

- “发病前12天内,孩子是否去过基孔肯雅热流行区?”(如广东佛山、云南,或东南亚、非洲等地)。

- “家人、邻居或同学中有无类似发热、出疹的病人?”

(2)特征性症状询问:

- 发热:热程、最高体温。

- 皮疹:何时出现、形态(是否斑丘疹)、部位(是否累及面部、躯干)。

- 关节痛:有无抱怨疼痛,特别是手腕、脚踝、膝盖等关节,有无肿胀或拒绝走路。

(3)重点体格检查:

- 生命体征:测量体温、心率、呼吸、血压。

- 皮肤:仔细检查全身皮疹的形态和分布。

- 关节:检查关节有无红肿、热痛、活动受限。

- 神经系统:快速评估意识状态、颈抵抗(排除脑膜炎)。

第三步:开具精准的实验室检查

(1)常规检查:

- 血常规:重点关注白细胞计数(多正常或偏低)和血小板计数(正常或轻度下降,若显著减少需高度警惕登革热)。

- CRP:可能轻度升高。

(2)病原学确诊检查(核心):

- 首选:基孔肯雅病毒核酸检测(RT-PCR)。尤其适用于发病7天内的患儿,阳性即可确诊。

- 次选:基孔肯雅病毒IgM抗体检测。若病程已超过5-7天,或PCR阴性但临床高度疑似,可加做此项。

(3)鉴别诊断检查(重要):

- 在疫区或流行季节,强烈建议使用多重PCR试剂,同时检测登革热病毒和寨卡病毒,以排除合并感染或误诊。

第四步:综合分析并确定诊断分型

- 疑似病例:流行病学史 + 临床表现(发热伴关节痛/皮疹)。

- 临床诊断病例:疑似病例 + 血清IgM抗体阳性。

- 确诊病例:疑似/临床诊断病例 + 病毒核酸检测阳性。

第五步:轻症治疗方案与处方

向家长明确说明:本病无特效药,治疗核心是对症支持,等待自愈。

第六步:详尽的健康宣教与随访安排

- 疾病知识普及:向家长解释本病是病毒自限性疾病,多数患儿1-2周好转,但部分可能有关节痛残留。

- 严格的家庭防蚊隔离:

- 期限:从发病日起至少7天,且体温正常超过24小时方可解除。

- 方法:患儿在室内必须使用蚊帐;穿着长袖衣裤;使用儿童适用的驱蚊剂。

- 目的:防止感染家人和社区邻居,这是作为医生的重要责任。

第七步:依法进行传染病报告

20251117。