辛老师阅读《抗血小板治疗用药策略盘点》与三医联动回忆

辛老师阅读《抗血小板治疗用药策略盘点》与三医联动回忆

2024-09-03,9:40,记录,辛老师

读报感言-1:

本文篇首:个性化抗血小板治疗可以帮助临床医生做出更明智的临床决策,这意味着临床医生需要掌握高出血风险及高血栓风险时的抗血小板药物选择、抗血小板药物不良反应及应对策略。

辛老师点评:

篇首关键词:“个性化”3 字。

谁来严把“个性化”?--主管医生!

读报感言-2

本文介绍“抗血小板”治疗的临床艺术,即以“抗血栓”主题方向的学术问题。如果血小板减少--即为“出血”为主导方向。血小板是“凝血”和“出血”两大反方向作用的主导药物。

而肿瘤是目前社会一大多发病,疑难病。化疗是肿瘤主要治疗方法之一,附加的”三细减少“毒副作用,也是主题曲,没有把握好,也会涉及人命关天的大事。

治疗肿瘤药物开发,国家支持,有个升血小板药--“海曲泊帕乙醇胺“,是用于肿瘤化疗中血小板减少的救急药,一个地方医保规定:血小板以减少到“50”,才能处方用药。上级肿瘤医院所在地医保规定,血小板以减少到“80”,就可处方用药 。

因此,上级肿瘤医院专家的治疗方案,到下级医院延用,医保卡壳了,不能报销。以致“上级专家感叹说:这个规定,是要出人命的!【2】。

国家医保政策,越高级别,越粗线条,越低级别,越能贴近实际 。但也存在学术滞后。可以说:医保管理人员,从学术上评估:属“外行人”居多,他们关注更多是政策条款对照 ,对疾病治疗中的千奇百怪,确实难懂。这就为推进”三医联动“埋下伏笔。

某地医保办工作人员,主动提问临床药学。后续,该地医保办同志,主动电话肿瘤患者,通知新年度医保报销新目录,新政策,为患者答疑解难。获患者称颂。

后见另一临床专家发文【3】:《别让冠心病成肿瘤治疗“绊脚石》。主题之一,即为升血小板药临床应用关联话题。

该文标题-3:精准防治离不开科学评估。对冠心病风险高危的肿瘤患者,推荐在肿瘤心脏病医师团队指导下选择低心脏毒性的替代方案。

需要注意的是,肿瘤患者冠心病治疗有一个特殊难点,即血小板减少问题。血小板减少也是多种肿瘤相关治疗最常见的不良反应。

这话说得够直白!

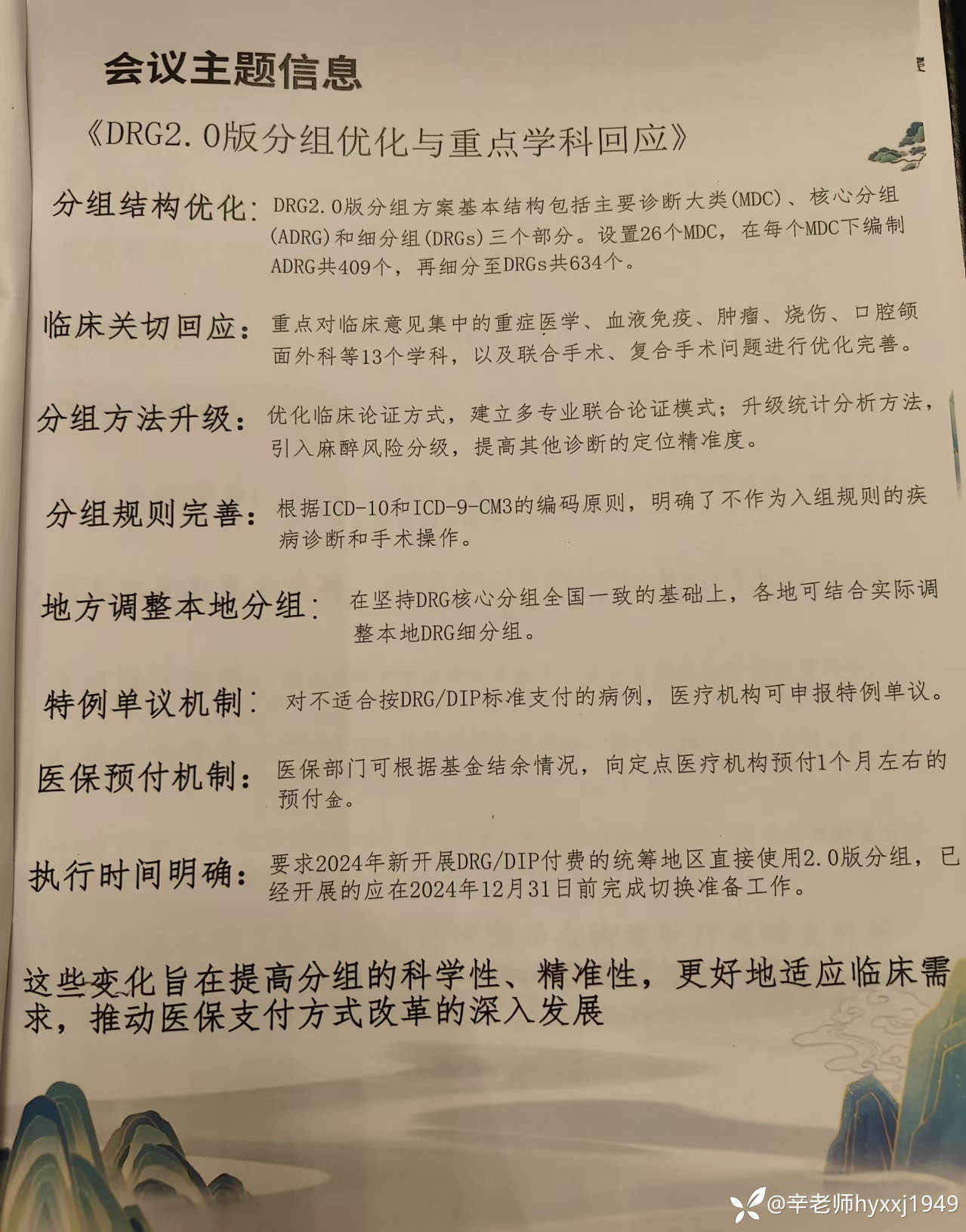

三医联动,推进医保政策进步。后见一医保新政策【4】主要变动点,怎样接受家临床专家观点,本人马上 转发【4】。某医科大学专家即该回应(图1):会义上见专家介绍过(图2)。本人发了点评。

本文主要标题:附后

2024-0-9-03,12:05,完笔,辛老师

文献

【1】【384】从《荨麻疹诊治专家共识》,导出肿瘤2 用药的评论

【2】【376】肿瘤患者应用 “海曲泊帕乙醇胺片如何才能报销?”讨论

【376】肿瘤患者应用 “海曲泊帕乙醇胺片如何才能报销?”讨论

【3】【387】别让冠心病成肿瘤治疗“绊脚石”

【4】为《最新版医保支付分组方案发布》叫好

https://www.dxy.cn/bbs/newweb/pc/post/50741306

附件,

图1

(图2)

本文标题

一、标准抗血小板聚集药物方案

二、高出血风险的抗血小板聚集药物方案

第一种常见的降级形式是调整药物

第二种方法是调整药物剂量

第三种可行的降级方法是调整药物数量

三、高缺血风险的抗血小板聚集药物方案

四、指南推荐简介

五、抗血小板药物不良反应及应对策略

消化道出血

颅内出血

其他器官出血

痛风和(或)高尿酸血症

六、特殊人群的抗血小板药物治疗临床建议

论坛报;2024年05月30日C版 (1).pdf

原文:

抗血小板治疗用药策略盘点

作者:首都医科大学附属北京友谊医院 刘江红

个性化抗血小板治疗可以帮助临床医生做出更明智的临床决策,这意味着临床医生需要掌握高出血风险及高血栓风险时的抗血小板药物选择、抗血小板药物不良反应及应对策略。本期友谊“心”视野——知识技能将结合国内外指南,盘点各类人群的抗血小板聚集方案,并整理成文以飨读者。

一、标准抗血小板聚集药物方案

冠心病患者抗血小板治疗的标准方法是指慢性冠心病支架术后6个月进行双联抗血小板聚集治疗(以下简称双抗),在急性冠脉综合征(ACS)后12个月进行双联抗血小板治疗。除阿司匹林外,氯吡格雷是慢性冠心病患者的首选抗血小板药物,而普拉格雷和替格瑞洛在急性冠脉综合征患者中优于氯吡格雷。

二、高出血风险的抗血小板聚集药物方案

当患者出血风险大于缺血风险时,可通过治疗方案降级来降低出血风险。

第一种常见的降级形式是调整药物类型,即调整为较弱的 P2Y12 抑制相关的药物,比如替格瑞洛调整为氯吡格雷。P2Y12抑制剂单药治疗时也可进行药物转换。

第二种方法是调整药物剂量。替格瑞洛的常规维持剂量为 90 mg每天两次,可以在 1 年后降级为 60 mg 每天两次的给药方案。氯吡格雷单药治疗时也可进行药物剂量调整。

第三种可行的降级方法是调整药物数量,即停用其中一种抗血小板药物,并逐渐过渡到单药抗血小板(以下简称单抗)治疗。对于高出血风险(HBR)的患者,1~3个月的双联抗血小板药物可能就足够了。有研究表明,在1~6个月期间从双抗过渡到阿司匹林单药治疗,即早期停用 P2Y12 抑制剂的疗效并不劣于在 6 ~12个月停药。

三、高缺血风险的抗血小板聚集药物方案

在患者血栓风险高于出血风险时,可通过增加抗血小板药物强度来减少血栓形成或出现缺血性并发症,比如将氯吡格雷更改为普拉格雷或替格瑞洛。

有既往支架术史、陈旧心肌梗死以及合并糖尿病的冠心病患者缺血风险可能更高。对于这类患者,由单抗改为双抗治疗后,缺血事件发生率降低,其益处在既往支架术后患者中更为明显。

四、指南推荐简介

《2020欧洲心脏病学会(ESC)非ST段抬高型ACS患者管理指南》建议,在HBR患者中3个月时停用 P2Y12 抑制剂(Ⅱa类建议,证据水平为 B)或在3~6个月时停用阿司匹林(证据水平A)。

《2019ESC慢性冠状动脉综合征诊断和管理指南》建议,对于接受支架置入的HBR患者,氯吡格雷可在3个月(Ⅱa类)或1个月(Ⅱb类)时停用。

《2021美国心脏病学会(ACC)/美国心脏协会(AHA)/美国心血管造影与介入学会(SCAI)冠状动脉血运重建指南》建议,对于HBR患者,慢性冠心病患者可在3个月停用P2Y12抑制剂(Ⅱb类),急性冠脉综合征患者可在6个月停用P2Y12抑制剂(Ⅱb类)。

五、抗血小板药物不良反应及应对策略

消化道出血

阿司匹林可使消化道损伤危险增加2~4倍。P2Y12受体抑制剂会阻碍新生血管生成和影响溃疡愈合,因而双联抗血小板治疗消化道出血发生率较单用1种抗血小板药物风险增加2~3倍。

如服用阿司匹林产生消化道症状,可不停用阿司匹林并给予抑酸药联合胃黏膜保护剂。相较阿司匹林,吲哚布芬的胃肠道反应少且出血发生率低。荟萃分析表明,吲哚布芬的疗效与阿司匹林相当,但总体出血的发生率低于阿司匹林。

如有明显消化道出血,可暂时停用所有抗血小板药物。待病情稳定后,在确保安全的情况下尽快恢复抗血小板治疗,一般在3~5 d后恢复氯吡格雷,5~7 d后恢复阿司匹林或者更换为吲哚布芬。

颅内出血

PLATO研究显示,替格瑞洛较氯吡格雷增加致命性颅内出血的发生率。RESTART研究显示,颅内出血后重启抗血小板治疗并没有增加出血风险,复发性颅内出血的风险可能小于抗血小板治疗作为二级预防的益处。

对于之前接受抗血小板治疗的自发性脑出血患者应立即停药。如有必要恢复抗栓治疗时,可于症状改善数天后,优先考虑抗血小板单药治疗,首选出血风险更低的抗血小板药物,如吲哚布芬。

其他器官出血

如出血皮肤擦伤、瘀斑、自愈性的鼻出血和少量结膜出血等轻微出血,建议持续抗血小板药物治疗,可酌情考虑换用低效能P2Y12受体抑制剂或吲哚布芬。

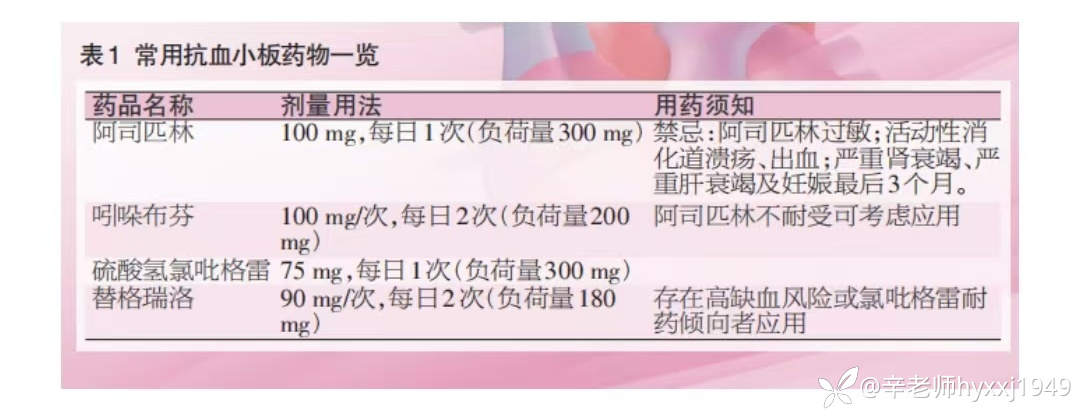

痛风和(或)高尿酸血症

阿司匹林及替格瑞洛可引起血清尿酸水平增高和痛风复发。在PLATO研究中,替格瑞洛组患者血清尿酸浓度升高的比例和幅度明显高于氯吡格雷。支架置入术后服用双联抗血小板药物过程中发生痛风,应权衡缺血和痛风危害,可考虑在其基础上合用抗痛风药物,或将阿司匹林换为吲哚布芬。常用抗血小板药物的用法见表1。

六、特殊人群的抗血小板药物治疗临床建议

75岁以上的冠心病患者,在没有禁忌证的情况下,可使用阿司匹林、吲哚布芬、氯吡格雷和替格瑞洛等抗血小板药物作为二级预防用药。若患者出血风险较高,可以优先使用出血风险较低的吲哚布芬和氯吡格雷等。为预防支架内血栓形成,对于术中成功置入支架的高龄患者,术后双联抗血小板持续至少1年,期间可给予质子泵抑制剂防范消化道出血,或使用吲哚布芬联合氯吡格雷。

65岁以上动脉粥样硬化缺血性卒中或外周血管疾病患者进行抗血小板治疗时,可以首先选用阿司匹林或氯吡格雷,若患者出血风险较高,可以改用吲哚布芬或西洛他唑。颅内动脉支架置入术后进行双联抗血小板治疗,至术后3~9个月酌情改为单抗治疗。可以参考血小板功能或相关基因检测的结果调整抗血小板药物治疗方案。

肾功能不全人群的抗血小板药物治疗需要根据肾功能损伤程度选择不同药物。① 轻中度肾功能不全的患者,推荐阿司匹林、吲哚布芬或西洛他唑;对于ACS患者,可在阿司匹林或吲哚布芬的基础上联合替格瑞洛或氯吡格雷,服用阿司匹林期间需密切监测肾功能变化。② 重度肾功能不全及透析患者,尽量避免使用阿司匹林及替格瑞洛,单抗方案建议使用吲哚布芬或西洛他唑;对于ACS患者,可考虑吲哚布芬联合氯吡格雷。

循环周刊2024年05月30日C版 (1).pdf