哮喘控制不好,可能是你犯了这其中误区。

ljzhang168 +5 丁当

ljzhang168 +5 丁当

支气管哮喘是目前世界上最严重威胁公众健康的主要慢性疾病之一,我国是全球哮喘病死率最高的国家之一。2023年5月2日是第25个“世界哮喘日”,今年的主题是“全面关爱每一位哮喘患者”,旨在促进所有国家制定和实施有效的哮喘管理计划。

在我国,人们对哮喘的诊治存在很多误区,从而影响了哮喘患者的依从性和正确用药,影响了有效管理计划的实施。今天笔者就来给大家揭示其中的六大误区。

误区1:哮喘可以根治。

哮喘一种可以控制但还不能根治的疾病,全世界都没有办法能做到根治,但如果坚持规范的治疗,可以达到和正常人一样生活和工作。

在我国,很多见利忘义的商家抓住人们期望“根治”的心理,打着“祖传根治哮喘秘方”的旗号,非法制作、销售掺有糖皮质激素粉末的“纯中药“(假药)牟取暴利。这种做法不仅让广大患者花了大量的钱,也带来很多副作用,如糖尿病、满月脸、水牛背、骨质疏松等——至今仍有不少哮喘患者(特别是广大农村)在使用这样的三无药品,亟需特别注意和提高认识。

误区2:口服比吸入更好。

因受到传统陈旧观念的影响,如高血压、糖尿病等常见病都是以口服药物治疗,很多人误以为治疗哮喘也是如此。

口服药物是全身用药方式,其剂量大,且需要经过首关效应,副作用相对大,而吸入疗法不仅是剂量小,而且药物直接作用于靶器官,具有起效迅速、疗效佳、全身不良反应少、不需要患者刻意配合、给药方便等优势。

也就是说,对于非急性发作期和轻中度发作的哮喘来说,主要是以吸入为主,而且吸入方式更常用更实用和更获益。

误区3:长期吸入激素副作用大且会依赖。

众所周知,长期口服激素副作用大且副作用较多,很多人就误以为长期吸入激素(ICS)也是如此。

其实不然。

哮喘是以慢性气道炎症为特征的疾病,吸入激素(ICS)是控制哮喘的一线基本药物,也是哮喘维持治疗的首选药物。其实吸入激素的剂量非常少,而且直接作用于气道,全身的副作用很小,即使极少量激素吸收到体内的量微乎其微,同时注意吸药后应及时且到位的漱口可减少吸入激素在口咽部的微量残留,可以帮助进一步减少其副作用,因此不必过度担心吸入激素的副作用,只要是科学规范的吸入激素不会产生依赖。

长期应用会引起依赖和较大副作用的是不是吸入激素,而是口服激素,也就是在第一条讲到的,很多不法商家掺有糖皮质激素粉末的“纯中药“,打着根治哮喘的旗号让病人长期使用,那种才是真的有害。

误区4:没有症状了就可以停药。

很多人误以为哮喘症状一旦缓解或者消失就已经”治好“了,不要用药了,从而擅自停药。结果造成了哮喘症状迁延不愈,反复发作。

实际上,哮喘的本质是气道慢性炎症性疾病,我们看到的咳嗽、喘息这些哮喘临床症状就好似露出海平面的火山口,在火山口之下的慢性炎症、气道阻塞、气道高反应性和气道重构等病变依然存在。

也就是说,经过治疗,急性发作症状得到暂时控制,但实际上并没有完全控制慢性炎症,只有控制慢性炎症,才能得到良好的控制。因此,哮喘需要长期治疗——至少需要规范化治疗控制三个月期间没有急性发作才可以考虑减量,如果不是已经是最小剂量则不应停药。

误区5:哮喘发作就用抗生素。

诱发哮喘急性发作的原因往往是接触过敏原、未坚持规范用药等,虽然感染也是诱发哮喘急性发作的其中因素,但以病毒感染为相对常见,而抗生素没有抗病毒作用,因此如果没有黄痰、发热、感染指标或影像学等细菌感染相关表现,不应擅自使用抗生素,而且滥用抗生素会导致贻误病情、诱导选择耐药菌、增加医药费用和引起药物性哮喘等危害。因此,应严格掌握抗生素指征。

误区6:未重视寻找和脱离过敏原,未重视治疗过敏性鼻炎。

很多支气管哮喘患者和过敏原有很大的关系,在临床上经常遇到很多患者不重视寻找诱发过敏原,导致哮喘难以控制。

实际上,很多哮喘患者远离过敏原很快可以得到有效控制,甚至可以停药或“不药而愈”,因此积极地查明过敏原或其他致喘因子也是非常重要。

与哮喘发病有关常见过敏原有尘螨(屋尘螨、粉尘螨)、花粉(蒿草、豚草等)、霉菌等,蟑螂、鼠尿、蚕丝、甲苯二异氰酸甲酯 (TDl)也可能诱发哮喘。

另外,过敏性鼻炎也是继发哮喘和影响治疗效果的重要原因,对于合并过敏性鼻炎的哮喘患者,应同时积极治疗合并症,否则哮喘很难得以有效控制。

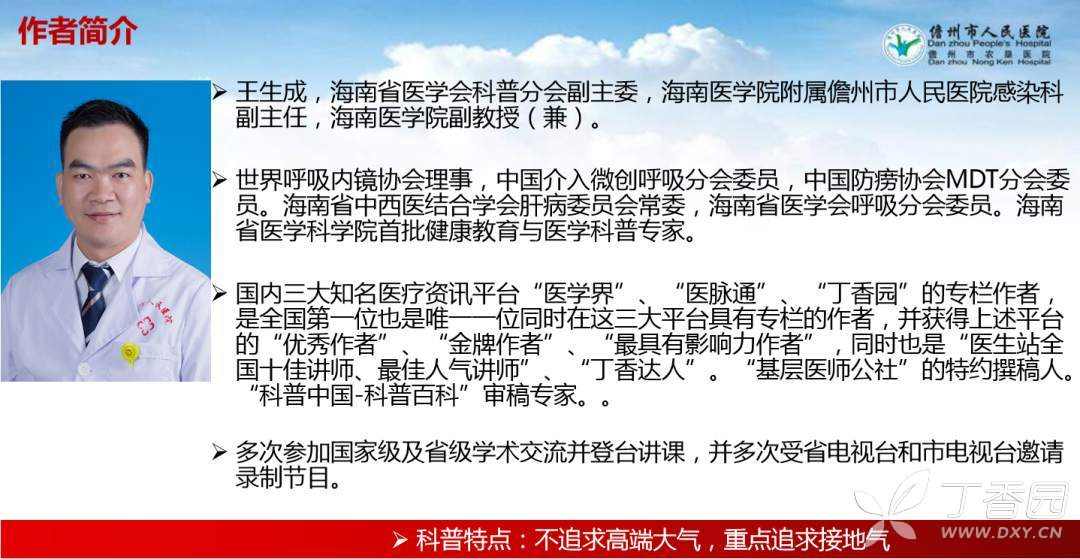

作者:王生成 海南医学院附属儋州市人民医院感染科

来源:科普医哥