室性早搏、室性心动过速、一过性ST段抬高

webcomer 推荐

webcomer 推荐 webcomer +3丁当

webcomer +3丁当

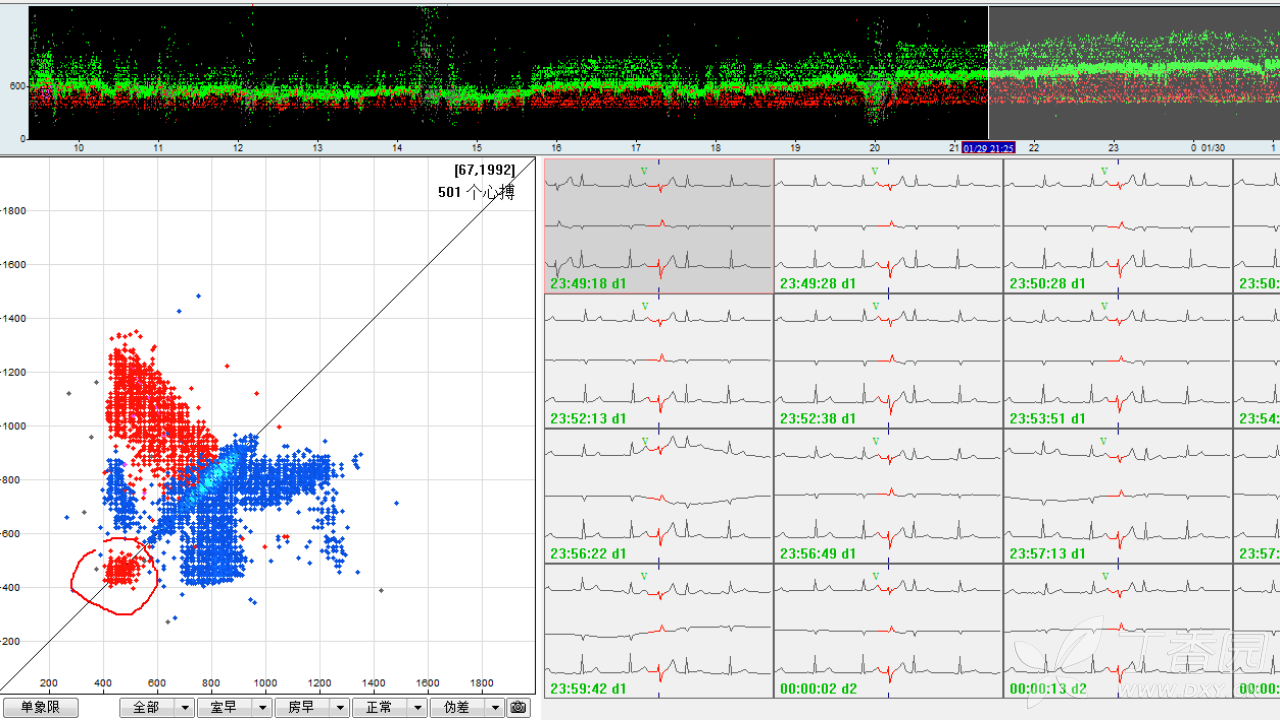

图1心电图分析 :

基础心律为窦性心律。

R4、 R6、R11、R13提前出现,宽大畸形,前后无相关P波,伴完全代偿间歇, 为 室性早搏。

R2-R14为 阵发性室性心动过速。R16、R18为室性早搏。

图1-图3是连续记录,可见多个导联 ST段抬高到回落的过程。

R7为 房性早搏。R18为加速的室性逸搏,R10、R12为室性早搏。

R4为 间位室性早搏。R7为的 室性早搏 ,R12-R14为室性心动过速。

相关知识点:

一、室性早搏

起源于希氏束分叉以下部位的、无保护机制的期前收缩,称为室性期前收缩,又称室性早搏。

除室间隔早搏以外,室性QRS-T波形宽大畸形, QRS之前无相关的心房波(除外室性融合波)。

一般特征:

1,提前出现宽大畸形的QRS波群时间≥0.12s,T波与主波方向相反。

2,其前无相关的P波,其后偶有P´波。

3,多数伴完全性代偿间歇,少数呈插入性。

二、心肌缺血的心电图类型 (诊断学,第九版)

1、缺血型心电图改变

正常情况下,心外膜处的动作电位时程较心内膜短,心外膜完成复极 早于心内膜,因此心室肌复极过程可看作是从心外膜开始向心内膜方向推进。发生心肌缺血时,复极过程发生改变,心电图上出现T 波变化。

( 1 ) 若心内膜下心肌缺血,这部分心肌复极时间较正常时更加延迟,使原来存在的与心外膜复 极向量相抗衡的心内膜复极向量减小或消失,致 使 T 波向量增加,出现高大的T 波(图 5-1-39A)。例如下壁心内膜下缺血,下壁导联II、III、aVF可出现高大直立的T 波;前壁心内膜下缺血,胸导联 可出现高耸直立的T 波。

( 2 ) 若心外膜下心肌缺血(包括透壁性心肌缺血),心外膜动作电位时程比正常时明显延长,从而引起心肌复极顺序的逆转,即心内膜开始先复极,膜外电位为正,而缺血的心外膜心肌尚未复 极 ,膜外电位仍呈相对的负性,于是出现与正常方向相反的T 波向量。此时面向缺血区的导联记录 出倒置的T 波(图 5-1-39B)。例如下壁心外膜下缺血,下壁导联II、III、aVF可出现倒置的T 波;前壁心外膜下缺血,胸导联可出现T 波倒置。

2、损伤型心电图改变

心肌缺血除了可出现T 波改变外,还可出现损伤型ST改变。损伤型 ST段偏移可表现为ST段压低及ST段抬高两种类型。

心肌损伤时,ST向量从正常心肌指向损伤心肌。

心内膜下心肌损伤时,ST向量背离心外膜面指向心内膜,使位于心外膜面的导联出现ST段压低(图 5-1-40A) ;

心外膜下心肌损伤时(包括透壁性心肌缺血),ST向量指向心外膜面导联,引起ST段抬高(图 5-1-40B)。发生损伤型ST改变时,对侧部位的导联常可记录到相反的ST改变。

另外,临床上发生透壁性心肌缺血时,心电图往往表现为心外膜下缺血(T 波深倒置)或心外 膜下损伤(ST段抬高)类型。有学者把引起这种现象的原因归为:

①透壁性心肌缺血时,心外膜缺血范围常大于心内膜;

②由于检测电极靠近心外膜缺血区;

因此,透壁性心肌缺血在心电图上主要表现为心外膜缺血改变。

三、临床意义

心肌缺血的心电图可仅仅表现为ST段改变或者T 波改变 ,也可同时出现ST-T 改变。临床上可发现约一半的冠心病病人未发作心绞痛时,心电图可以正常 ,而仅于心绞痛发作时记录到ST-T 动态改变。约10 % 的冠心病病人在心肌缺血发作时心电图可以正常或仅有轻度ST-T 变化。

典型的心肌缺血发作时,面向缺血部位的导联常显示缺血型ST段压低(水平型或下斜型下移≥0.lmV)和(或)T 波倒置。

有些冠心病病人心电图可呈持续性ST改变(水平型或下 斜型下移≥0.05mV)和(或)T 波低平、负正双向和倒置,而于心绞痛发作时出现ST-T 改变加重或伪性改善。

冠心病病人心电图上出现倒置深尖、双肢对称的T 波(称之为冠状T波 ),反映心外膜下心肌缺血或有透壁性心肌缺血,这种 T 波改变亦见于心肌梗死病人。

变异型心绞痛(冠状动脉痉挛为主要因素)多引起暂时性ST段抬高并常伴有高耸T 波和对应导联的ST段下移,这是急性 严重心肌缺血的表现,如 ST段呈持续的抬高,提示可能发生心肌梗死。

最后编辑于 2023-01-31 · 浏览 1170