国自然标书申请,注意这些方面,可以极大提高中标率!

WOrange 推荐

WOrange 推荐

虽然国自然项目立项数量和投入资金逐年增加,但是中标率却不升反降。

究其根源,在于政策导向。从科研单位层面,国自然标书中标数量直接和单位评级、经费划拨和招生设点等方面密切相关;从申请者层面,又与职称晋升、招生名额和科研业绩奖励等紧密关联。因此,极大的调动了申请单位和个人积极性,种种主动和被动因素推动下,导致了国自然项目申请书的逐年暴增,使得中标率难以提高。

因此,为了提升中标率,我们首先要认真了解影响国自然标书获批的因素,做到有的放矢!总结以下几点:

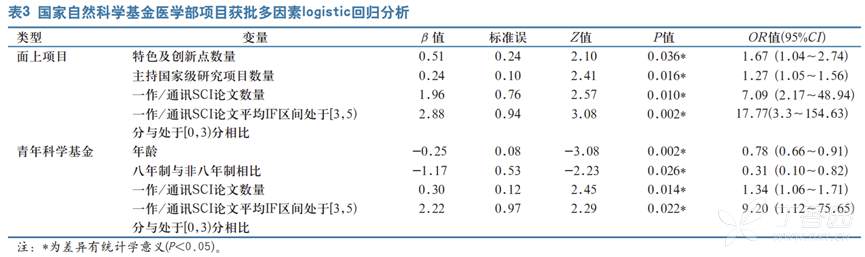

- 年龄:我们的经验可能是年资越高,在其他条件一致情况下可能被优先资助,实际情况可能完全相反。研究表明,年龄与国自然面上项目获批与否没有显著相关性,在青年项目中,年龄反而是不利因素[1]。这提示我们,在青年项目申请上宜早不宜迟,不放过每次机会,拒了就根据函审意见优化后再申请,多申请,中标几率也会越大。

- 职称:一般认为,职称越高,申请国自然成功率也越高。实际情况并非如此,国自然中标率和申请人是初级、中级还是高级职称之间并没有绝对的相关性。

- 岗位:不论是医师岗位还是科研岗,与国自然中标率之间没有显著相关性。

- 最高学历:从统计数据上看,最高学历不论是硕士、博士,中标率上并没有统计差异。但是据实际经验来看,博士学位是中标入门条件。特别是在医学口,没有博士学位,申请到国自然标书的概率要低于博士学位申请者数十倍。因此,医学口的小伙伴,想要申请到国自然标书,早日升职称,拿到博士学位就是个必选项了。

- SCI数量及影响因子:据今年评审专家透漏,目前想要拿到面上项目需要2篇10+SCI一作/通讯文章,而青年项目大多数中标这都有1篇10+SCI一作/通讯文章。这一点也在已发表的统计数据中得到证实,数据分析发现,SCI文章和数量是中标的显著影响因素[1]。

为了提高国自然中标率,除了提升学历和积累SCI文章之外,另一方面,我们需要吸取失败经验教训,针对性避免。

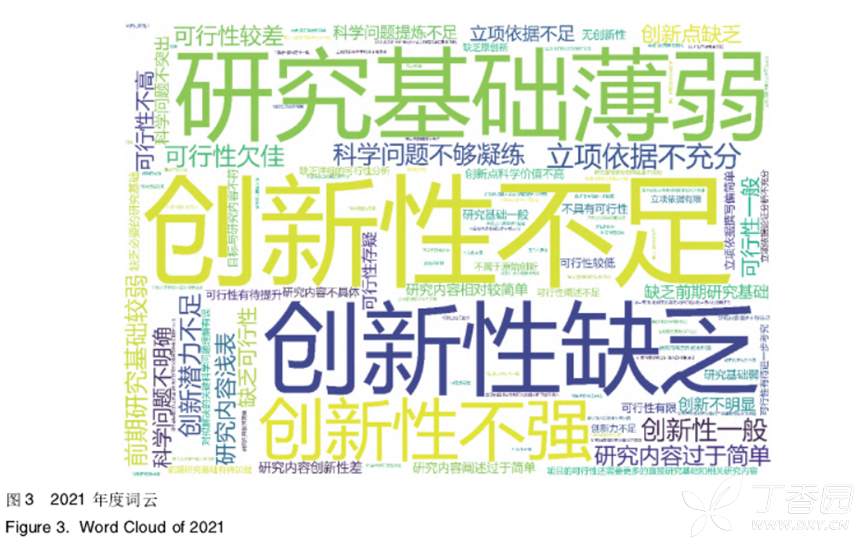

我们首先看一下2021年国自然申请标书负面函审意见负面词汇云图[2]。很容易发现,研究基础薄弱、创新性不足是导致标书被拒的最常见量大因素。

针对这两方面,我们应该分析后进行针对性改进。

- 研究基础薄弱:研究基础包含两大部分,第一部分是申请者学历、前期发表文章等,这一部分因素在申请项目短期内往往已经是既定事实,可以努力空间较小;另一部分是申请该项目的前期实验结果,研究模式提出的整个逻辑论证过程,这一部分可以在申请项目前半年时间内进行丰富,增加逻辑论证以增强研究基础,补足发表文章数量和影响因子方面的不足。

- 创新性不足:不管是发表SCI还是申请国自然标书,创新性都是第一要素。如何提升标书创新性呢?首先,大家要明确这里的创新包含哪几部分?创新一般包含概念性创新、研究模式创新和机制创新。其中以概念创新最高、研究模式创新随后,机制创新次之。对于申请人而言,概念性创新很难实现,基本不用考虑。那么就可以关注与研究模式创新,应该尽量将课题与研究热点靠近,比如肿瘤领域内的代谢免疫等,然后在研究热点领域内,提出一种新的研究模式,比如肿瘤细胞代谢和免疫细胞代谢之间的cross talk等等。对于机制创新,适用于一些研究比较普遍的大众类课题方向。比如我们常见的非编码RNA相关研究,如果只是做非编码RNA的促癌、抑癌作用,以及影响某个通路,这种模式显然已经没有任何优势。此时,我们可以将非编码RNA的作用机制这一块进行创新,比如把非编码RNA和代谢、自噬、验证、表观等概念联系在一起,通过机制实验提供证据,这就可以是标书脱颖而出,大大提升中标率。

好了,以上是结合近两年国自然标书中标数据、函审意见情况和个人经验为大家分享的几点心得体会,希望有所帮助!

参考文献:

[1]王震坤,陈刚,王子伟.某大型医院申请国家自然科学基金医学部项目获批情况定量分析[J].中国医院,2022,26(08):58-61.DOI:10.19660/j.issn.1671-0592.2022.8.17.

[2]谢楠,张家园,石丘玲,万绍平.某肿瘤专科医院2019~2021年国家自然科学基金函评意见分析及对策[J].肿瘤预防与治疗,2022,35(04):367-376.