当静脉曲张精准诊疗遇上模糊的医保标准,一位血管外科医生的收费尴尬!

丁香医小白 达人已点赞

丁香医小白 达人已点赞我们先来看两个真实案例:

案例一:

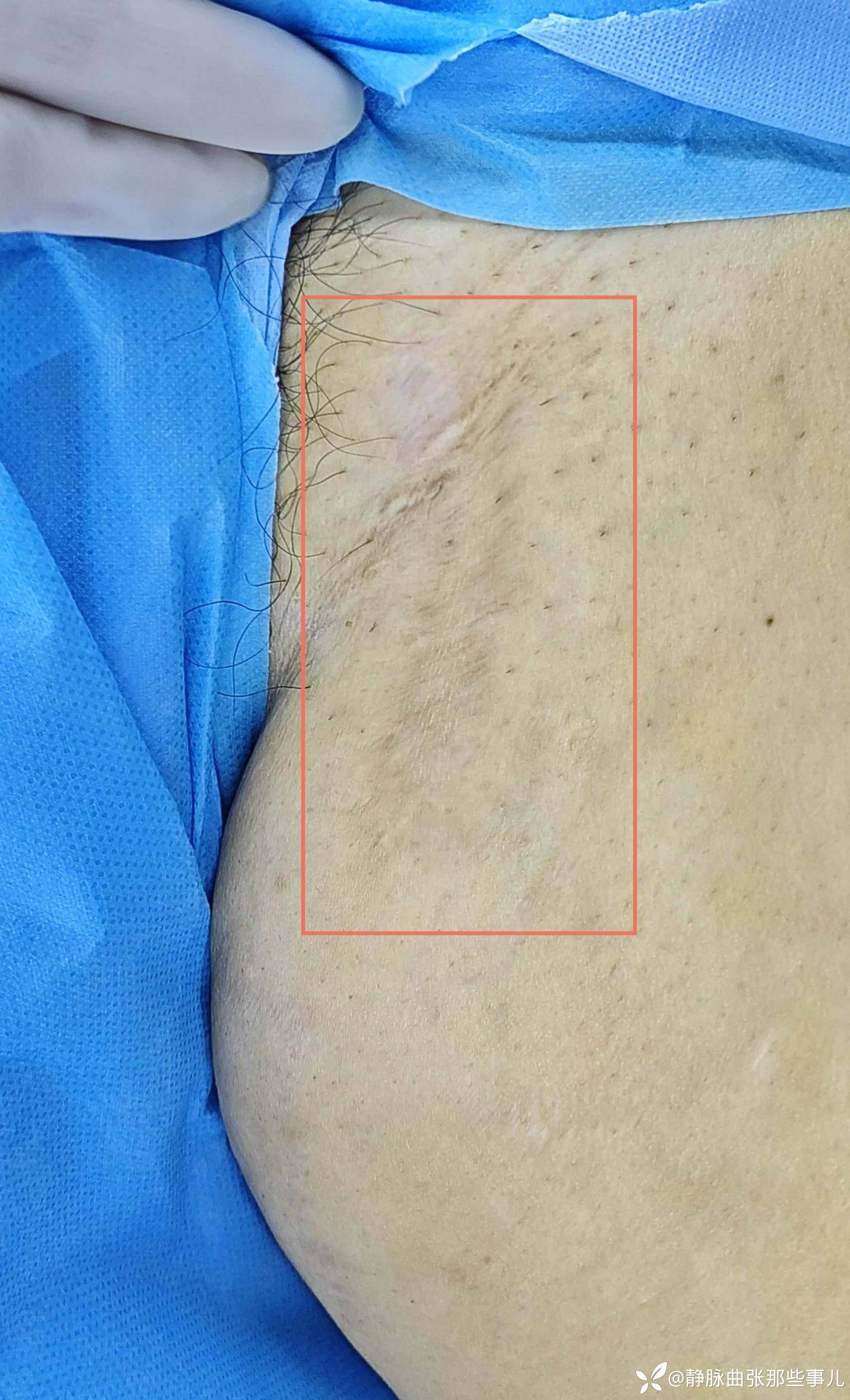

今年上半年,一位68岁男性患者因“左下肢静脉曲张术后复发6年”前来就诊。患者15年前曾因左下肢大隐静脉曲张在当地医院接受过大隐静脉高位结扎剥脱手术。6年前出现复发,并伴有继发性皮肤色素沉着就诊。

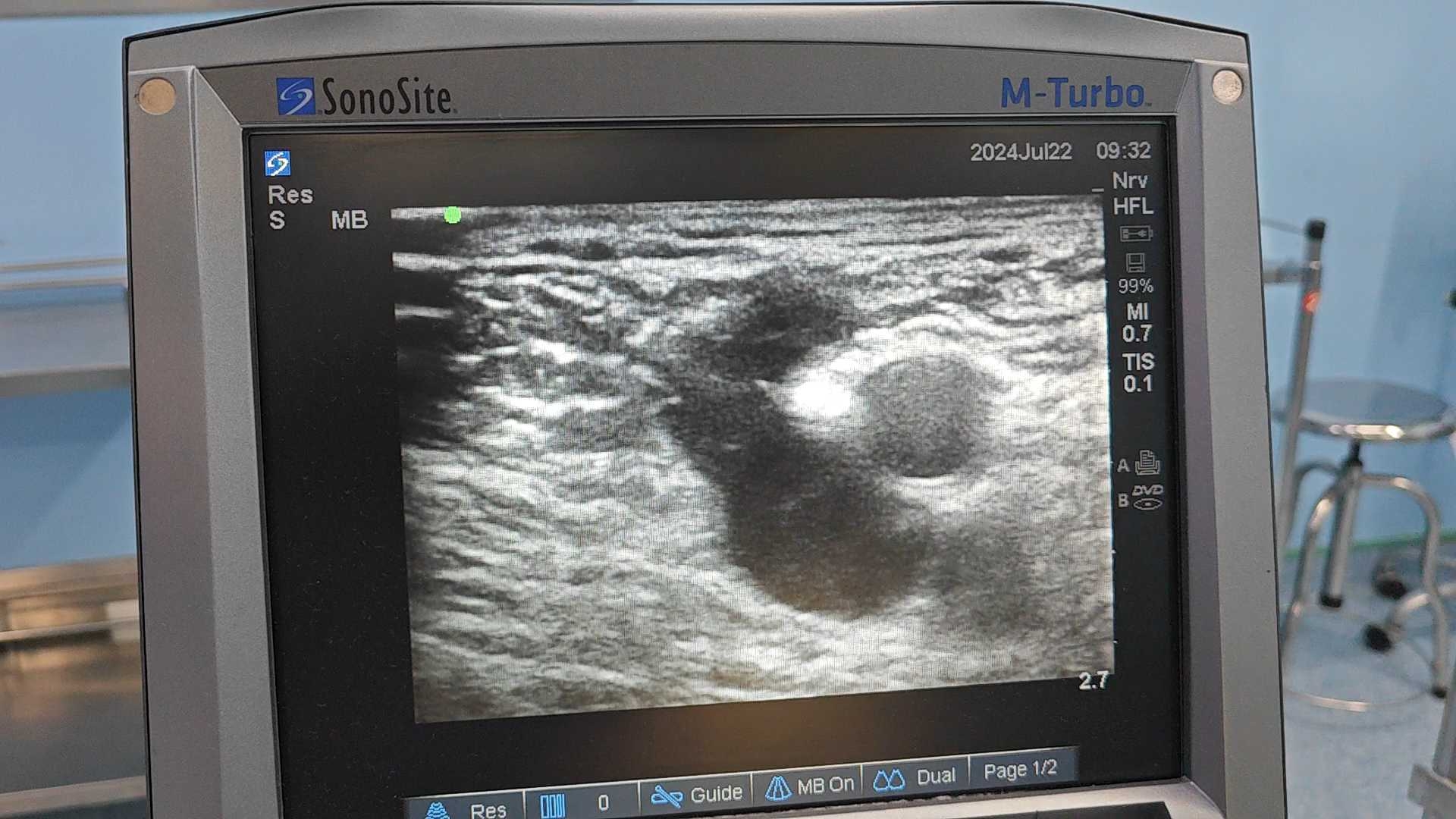

超声评估显示,大隐静脉全程扩张,直径达11mm,反流时间长达4秒,推测原手术可能仅结扎了分支,或未寻及并成功实施高位结扎。因此,我们再次为其进行了左下肢大隐静脉高位结扎剥脱术。

术后一周,医保科来电质疑:“患者既往已做过该手术,为何再次实施?”经过反复沟通解释,才勉强平息。

案例二:

去年9月,一位65岁女性患者因“右下肢浅静脉扩张迂曲20年”入院。初看以为是常规大隐静脉曲张,但超声评估发现,大隐静脉上段管径正常,中段却存在一条直径4mm的病理性穿通静脉反流,导致其下方大隐静脉及属支扩张迂曲。

最终我们实施了“大腿中段病理性穿通静脉结扎术”,并结合小腿点状剥脱及硬化剂注射等微创治疗,患者顺利治愈出院。然而,由于缺乏对应的收费项目,只能套用“大隐静脉高位结扎剥脱术”进行收费。随即就有人提出质疑:“大腿根部根本没有切口,怎么能收高位结扎的费用?”

事实上,随着超声技术在临床中的广泛应用,越来越多非常规来源的下肢静脉曲张被识别出来:包括各类病理性穿支静脉、非隐静脉来源的反流(如盆腔来源)等。面对这些情况,现有手术方式缺乏相应的收费条目,若强行套用“大/小隐静脉高位结扎剥脱术”,不仅名不副实,也与手术记录难以对应,令人尴尬不已。

即便是当前较为流行的大隐静脉腔内热消融治疗,各地在收费方面也存在巨大差异,多数地区仍仅能套用“大隐静脉闭合术”项目,缺乏精准匹配的收费依据。

这一切都反映出,当前下肢静脉曲张的医保收费体系,已明显滞后于临床实践的发展。尤其是在基于超声血流动力学评估、精准识别病因并实施个体化手术方案的今天,现有收费项目已无法满足多样化的治疗需求。

对于这种情况,大家怎么看,欢迎留言讨论。