2024年版《神经科红宝书》序言:临床成熟是一场漫长的艰辛之旅

人要往远看,

过了山,眼界就开阔了,

但凡一个人见不得人好,

见不得人高明,是没有容人之心

-----电影《一代宗师》

人生在世,困难重重。

做医生的你更是如此,当面对一个病患时,你头脑中会条件反射一般推敲患者的诊治过程:诊断,选择合适的药物,以及可能的药物副作用等,而此刻如果你却抱有“总是去安慰”的想法,恐怕不会有什么患者找你去诊治。

你必须去不断的解决临床问题,在实践中临床技能需要不断成熟,否则你自己就将成为问题本身。

大部分疾病不需要被安慰的,而是被需要临床治愈的。偏头痛可以被根治么?答案是不能,但是使用药物让患者从此不再发作偏头痛,和根治有什么区别?

“有时去治愈 常常去帮助 总是去安慰“不是医生的护身符,今天不是,以后更不是。在我的职业生涯中,遇到的可以治疗的病例,相比于无法医治的病例,成千倍不止。

永远记住,大部分疾病是可以被治疗和治愈的,你治疗不好不等于别的医生治不好。少数疾病确实无药可医,全世界都治不好,你需要做的就是诊断无误,把残酷的现实告知患者,就是这样,因为人生原本就是如此不公平。

活到老,学到老是医生职业生涯的最真实写照,但是在真实世界中,我遇到把神经病学理解通透的医生寥寥无几。

医学是一场艰辛之旅,临床成熟的旅程相当漫长。

在一秒钟内诊断疾病的医生,和花半辈子都不停遇到疑难杂症的医生,自然是不一样的命运。

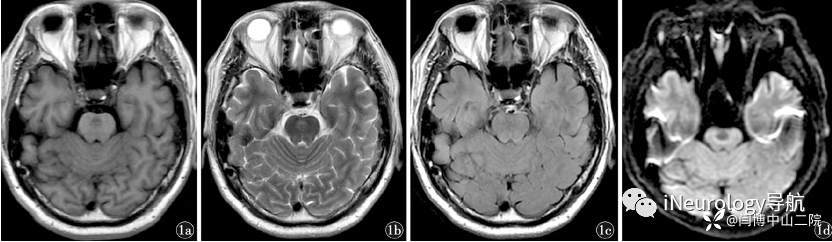

我遇到一个头晕的患者,病变在桥脑,做过3次头部核磁共振,按照脱髓鞘疾病进行治疗,药物也是服用过很多,症状时好时坏。片子见下图。

这个就是脑桥毛细血管扩张症,这个病变长期稳定无进展,如果不懂就导致不断的复查治疗效果,核磁共振片子做个不停。

我也遇到一个反复癫痫的患者,病变在脑干,当地医生不敢做手术活检,做过6次头部核磁共振,按照结核瘤进行治疗,症状逐渐加重,片子见下图。

如果医生认真看看患者几次的片子,进行对比就会发现病变在移动,这个就是脑裂头蚴病的特点,何苦患者在3年内四处求医。

1. 《神经科红宝书》的价值在哪里?

《神经科红宝书》在2023年初开始准备并成型,32本册,12个章节,属于从0到1的突破,2024年版《神经科红宝书》内容扩充到64本册,14个章节,属于从1到100的递进。

用最新的临床指南,专家共识,临床病例等作为底层框架,重新解构了临床神经病学的那些事儿,对于一个疾病或临床现象,做到了有图有真相。

所有这些,最终目的就是疾病真相更近一些。

于此同时,《神经科红宝书》的第二部分《神经系统疑难疾病分卷》从Neurology杂志的Clinical reasoning(临床推理)入手,来剖析一个疾病的诊断的来龙去脉,与第1部分《实用神经病学》进行呼应,强化记忆,扩大认知范围,以更好,更快,更准确的抓住疑难疾病的核心特点,做一个明白的临床成熟神经科医生。

1.反馈,反馈,再反馈

很多疾病的诊断是不能够想当然的,例如Clinical reasoning中有个病例,一个70岁男性疫苗接种后一周,就开始快速出现四肢末端乏力和麻木,大家可能会想答案是GBS,后期活检是血管炎引起的多发性单神经炎,患者没有血管炎的一个典型特征:疼痛性。这个病例属于无痛性血管炎,临床疾病的多样性,需要不断的积累和反馈。

临床上经常讨论病例,如果诊断有歧义,或者难以下诊断,如果最终得不出一个准确诊断,就失去了正反馈的意义,按照我个人经验,总有一天你还会遇到类似的病例,提醒你继续寻找答案。当你最终明确患者诊断后,就会产生临床思维的闭环正反馈。

记得曾经管理过一个珠海年轻男患者,脑内海绵状血管瘤破裂出血,并且破入脑室,经过积极治疗后病情(主要是头痛等)好转,问题是患者遗留有发热症状,脑脊液细胞数300个以上,葡萄糖和氯化物稍低一点点,连续40多天换了多种抗生素,顽固的持续天天发热。

患者转院,到了我管理的床位,也是天天发热,科室病例讨论,考虑不排除结核感染,于是抗结核治疗,好转了一天,继续发热。外院教授会诊,考虑是颅内淋巴瘤,又做了PETCT没有发现什么异常。

现在想想,当时真是头大,各种经验性药物治疗都试过了,激素,抗生素,抗真菌药物,抗病毒药物,退热药物,全部都用上过了,肿瘤没有依据,没有办法抗肿瘤治疗。

既然药物都不能够退热,那就全部停掉。

停药第一天,发热。停药第2天,没有发热,停药第3天,没有发热,停药一周,没有发热,然后就完全没有发热了。

最后诊断:药物热。

这个患者发热的误导,一是脑脊液细胞数明显升高,这个后来分析是脑出血破入脑室引起的炎症反应。二是估计患者或许存在发热体质,药物换了好几轮了,但是发热依旧。停药后半年患者复诊,一直没有发热。

还有一个问题就是,治疗中间也考虑过药物热,但是脑脊液细胞数明显升高,感觉还是颅内感染。

这个患者反馈给我的信息就是:临床遇到发热的患者,想想有无药物热的可能性。

每个“好学生”,基本都曾经有个好老师对TA各种照顾各种夸,让TA体会到了学习的正反馈。慢慢学习好起来之后,夸得人越来越多,学习更好了。

2.积累,积累,再积累

临床病例的学习,是临床医生不断前进的必经之路。临床疑难病例的正确快速诊断,是一个长期积累的质变。

就如同英语背单词,抛开那些花里胡哨的英语学习方法,比如什么“多说”,还有“英语环境”什么的,你实在是做不到,那就别做了,使劲背单词,一个单词重复两百遍,硬背,不要搞什么“三天学会一万词汇量”,不要搞“学会了词根快速记住两万词汇”,都是瞎搞,静下心来,死磕到底,一个一个背。

在正确的道路上前行,每一步都靠谱。

我这些年有个体会,“开窍”的本质就是积累,积累到一定程度,突然就有了新理解,打开了新世界的大门,然后在“超大积累”的基础上又来了一个大爆发,直接把其他人彻底甩开了。

“超大积累”这事是个负担,也是个门槛,更是个壁垒。你想跨过这个门槛是很难的,别人一样难,过不去都白费,

想过去只有一个办法就是死磕,什么“认知”什么“思维高度”都没用,就是得老老实实下硬功夫。

积累才是硬道理。因为我们遇到的病例,前人已经遇到了,并且进行了病例报道,你的办法就是去学习,去逐步积累,不要停歇,要克服前期的焦虑,要克服中间的痛苦,要克服后期的迷茫,不断投时间,直到有一天,发现自己投入的时间原来已经这么多,这时候,你发现不再像以前那么迷茫了,也不再像以前那样痛苦了,你已经跨过了那个门槛,进入了一个壁垒,别人很难追上了。

2019年科室讨论一个病例,16岁男性青少年,头痛,幻觉,发热伴有癫痫发作,外院MRI显示颅内多发性病变,按照病毒性脑炎治疗,效果差。转到我院进行治疗,当天就做了头部MRI,如图见下:

大家考虑一下患者的诊断。

我当时就下了诊断,因为我看到了患者的双侧基底节区病变,这个是钙化,加上左侧枕叶肿胀。直接秒杀:MELAS,后期进一步检查确定了我的诊断。在中国线粒体疾病指南中,明确提出线粒体病的影像学特点之一就是:CT出现双侧基底节区钙化。只不过因为给出的是MRI片子,需要头脑转换一下:在MRI片子上,双侧基底节区钙化应该是什么样子?思维跨过了这一关,结论就出来了。

- 这张图是患者后期补做的CT图片。

3.投入,投入,再投入

这些年有个感觉,你找到一件提升自己的正经事,想去认真做,发现好难,这个时候就该问自己:

1、这事到底值不值得做;

2、对自己是不是至关重要。

如果答案都是“是”,那就再仔细思考下,你觉得某个东西“难”,学习的过程中感觉迷茫,甚至有点绝望,基本上是两个原因导致的:

1、选错教材了,你拿得太难了,不适合你;

2、投入时间不足。

这个世界上最硬的道理,就是“投入不足,产出就足不了”,所以说,选一本好的教材,然后就别到处找什么学习方法了,安安静静地投入时间,投入足了,一般来讲几百个小时认真投入就能明显见效。

临床知识的学习投入,永远不存在产能过剩,相反,时间投入不够,啥方法都是扯淡。

把注意力投入到“正确的事情”上,这件事要多重要就有多重要。

一定要从简单地开始,慢慢熬,跨过那几道坎,慢慢就开悟了。而且这条路没啥办法,只能是你自己去走,就好像婴儿想成长,只能是自己蹒跚学步,一边摔一边成长一样,别人一步都替你走不了,英语里有个词,叫“take the baby steps”,像婴儿一样小步走,毕竟世界上最牛逼的长跑冠军,他也是这么过来的。投入和水平的关系并不是咱们理解的那种线性的,而是跳跃的。

碰上了太难的东西,可以绕过,但是基础的东西一定不能放过,一般复杂问题,都是几个简单问题的组合,你得把简单的弄得滚瓜烂熟,一般来讲复杂的问题自然而然就解决了。就算依旧解决不了,也没事,慢慢来,积累得多了,过一段时间回过头来看,发现自然而然就懂了。

最新的临床指南,专家共识,临床病例等,要投入时间去阅读,去领悟,去举一反三,投入的时间久了,就会产生对于临床病例的灵敏嗅觉,大脑建立条件反射,在前期大量投入积累中自动检索类似病例,然后输出答案。

迷茫、痛苦、失落、受挫、想速成,走捷径,这些都是正常的,你想做成一件事,心里的渴望和现实的进展之间有了冲突,自然会产生这样的感觉。对于普通人来说,没啥办法,只能是硬磕,一点一点啃,一点一点投入,去下笨功夫,根本没有别的办法,等你挺过去了,这些东西就是你的壁垒,别人的高墙。

古人云,

书中自有黄金屋,书中自有颜如玉,书中自有千钟粟,书中车马多如簇。

之前一直觉得这句话很功利,但年岁越长,越觉得这句话简直就是真理。

与医学同仁共勉!

特别声明:内部学习交流材料,严禁用于其它目的,整理不易,瑕疵难免忘谅解。