伤寒论名家解读汇编——第87条

注:1、以下是历代名家对伤寒论解读观点的出处索引,可以为大家对比阅读提供参考;2、因时代不同作者所引用的伤寒论版本差异,整理遗失等客观原因,部分条文解读或有缺失敬请谅解!

第87条:亡血家,不可发汗,发汗则寒栗而振。

成无己《注解伤寒论》

亡血家不可发汗,发汗则寒栗而振。

《针经》曰:夺血者无汗,夺汗者无血。亡血发汗,则阴阳俱虚,故寒栗而振摇。

方有执《伤寒论条辨》

亡血家不可发汗,发汗则寒慄而振。

伏皮为血,出则为汗,阴也。阴不自出,出之者,阳也。亡血,阴虚矣。寒慄而振,反汗复亡其阳也。

喻嘉言《尚论篇》

亡血家,不可发汗,发汗则寒栗而振。

亡血,即亡阴也。亡阴发汗本当生热,乃反寒慄而振者何耶?盖阴亡则阳气孤而无偶,才一发汗,其阳必从汗尽越,所以寒慄有加,阴阳两竭也。

张志聪《伤寒论集注》

亡血家,不可发汗,发汗则寒栗而振。

此言吐血、便血及妇人崩淋亡血者,不可发汗,若发汗更夺其血液,则必寒栗而振。本论曰:“涩则无血,厥而且寒。”

张锡驹《伤寒论直解》

亡血家不可发汗,发汗则寒栗而振。

【注】血者,神气也,所以充肤热肉者也。亡血者,一切失血也。亡血则神气伤矣,更发其汗,则无以充肤热肉,故寒栗而振也。《经》曰涩则无血,厥而且寒是也。

尤在泾《伤寒贯珠集》

亡血家,不可发汗。发汗则寒粟而振。

阴亡者,阳不守。亡血复汗,寒粟而振者,阴气先虚,而阳气后竭也。按疮家衄家,并属亡血,而此条复出亡血家者,该吐、下、跌仆、金刃、产后等证为言也。

柯琴《伤寒来苏集》

本条无解读。

吴谦《医宗金鉴》

亡血家不可发汗,发汗则寒栗而振。

【注】凡失血之后,血气未复,为亡血虚家,皆不可发汗也。盖失血之初,固属阳热,然亡血之后,热随血去,热固消矣,而气随血亡,阳亦危矣。若再发汗,则阳气衰微,力不能支,故身寒噤栗,振振耸动,所必然也。盖发阴虚之汗,汗出则亡阴,即发暴吐衄血之汗也,故见不能眴、不得眠亡阴等病也。发阳虚之汗,汗出则亡阳,即发亡血虚家之汗也,故见寒栗而振、亡阳等病也。

【集注】方有执曰:亡血阴已虚矣,发汗复亡其阳,故寒栗而振也。

程应旄曰:亡血阴虚,阳已失依,若发其汗,阳从外脱,故寒栗而振,是为阴阳两竭。凡遇当汗证,便当顾虑阴经之荣血,有如此者。

魏荔彤曰:与其汗出亡阳方救阳,何如汗未出先救阴以维阳,不令汗出亡阳之为愈也。

陈修园《伤寒论浅注》

亡血家,不可发汗,发汗则寒栗而振。

【注】血从阴经并冲、任而出,为吐为下,多则为脱。凡一切脱血之人,名曰亡血家,血属阴,亡血即亡阴,故不可发汗,若发其汗,是阴亡而阳无所附,阳从外脱,其人则寒栗振。《内经》云:涩则无血,厥而且寒,是也。

陈伯坛《读过伤寒论》

亡血家,不可发汗,发汗则寒慄而振。

衄血非亡血耶。《金匮·虚劳门》书亡血者三,书衄血者二,无“吐血”二字,下血更未言及矣。吐血门虽一条曰亡血,而词句已见于虚劳,两条增减首尾两字而已,可见亡血非关于吐血,吐血未至于亡血。假令乞灵于侧柏叶汤,纵吐血不止亦不至于亡。其曰亡血家者,吐血殆过去之事,将与虚劳之亡血同论,则本条之载入吐血门,大都为误治示禁。曰不可发其表,即不可发汗之互词,特其表乃太阳之藩篱,恐人既伤其里,复戕其表,忘记其表有太阳在也。虚劳首重在太阳,桂枝龙骨牡蛎汤即其例也。若得太阳病,当行桂枝不待言,如谓桂枝恐重亡其血,本论“亡血”二字不多见,阳明是主血所生病,何尝有亡血乎?厥阴脉虚复厥始亡血,霍乱脉微复利始亡血,非成亡血家也。虚劳脉得诸芤动微紧,与夫虚寒相搏之革脉,日亡其血而不知,目为亡血家不是过矣。夫脉者血之府,火者脉之宗也,火归根于肾而存气于心,心存血脉之气而火独下存。气有余即是火也,火不可见而气犹可见也。苟心气不足而见火,看似火气之有余,实则不归精之劳火,由血中出现。立泻心汤正防其牵动真火耳,侧柏叶又打入心包作用,收回其木火,治亡血于未然者也。盖火愈劳则愈虚,就令血不吐而亦亡。长沙知相火遍入之气焰,非所以代君行政也,以桂枝汤代之,寄君命于太阳,取其为诸阳主气,支一身之残局也。牡蛎则载浮游之火,随水道以入相,龙骨则化蛰藏之火,运乾健以出神。神存胜于数斗血,最宝贵之血不外神,不过亡血家较为吃亏耳。戒曰发汗则寒慄而振,汗药匪特动太阳之经,并动阳明之经矣。手足阳明病主寒慄,太阳则曰振曰振振,岂非两阳畏缩于分肉之间乎?诚以亡血久则饮食不为肌肤,必水谷之精无羡余,仅相依者薄弱之营卫,微论汗液不足以供也。其汗非从谷生于精而来,究非却邪之汗,曷如借重和营卫之桂枝,不虚耗其汗之为得乎?《金匮》戒人亡其血,计及将来之汗;;本条戒人竭其汗,追及向来之血。血与汗异名而同类,《金匮》争回其血,本条争回其汗也。

曹颖甫《伤寒发微》

亡血家不可发汗,发汗,则寒栗而振。

人之一身,惟血最热,少年血盛则耐寒,老年血衰则畏寒。孟子言:五十非帛不暖者,血虚故也。妇人血败,虽当盛暑亦必寒战,此其明验也。故无论吐血、衄血、便血,及妇人崩漏,其体必属虚寒。至如亡血而身热,则里阴不能抱阳,阳荡而无归矣,至是更用凉血之药,十不活一。所以然者,为其阴中之阳气,一戕于亡血,再戕于凉药故也。明乎此,乃可与言亡血家之不可发汗。夫亡血家,血中阳热,虽暴经摧抑,表阳犹未虚也。按华氏寒暑表九十五度,谓之血温。若更发汗,外则虚其表阳,内则重伤其血之温度,有不寒栗而振乎?空室无人居,炎夏生昼寒,由其动气少而中阳虚也。予尝治宋姓妇人血崩,恶寒蒙被而卧。用大熟地四两,生潞参三两,陈皮五钱,一剂手足温,二剂血崩止。初未尝用附桂之属,盖血分充则阳气自复。意寒栗而振者,亦当如是耳。予亡友丁甘仁常用附子理中汤以治血证,非深明此理者,不足与言亡血之治法也。

恽铁樵《伤寒论辑义按》

亡血家,不可发汗,发汗则寒栗而振。(《玉函》《脉经》作“不可攻其表汗出则”。)

成无己云:《针经》曰:夺血者无汗,夺汗者无血。亡血发汗则阴阳俱虚,故寒栗而振摇。

《医宗金鉴》云:凡失血之后,血气未复,为亡血虚家,皆不可发汗也。盖失血之初,固属阳热,然亡血之后,热随血去,热固消矣,而气随血亡,阳亦危矣。若再发汗,则阳气衰微,力不能支,故身寒噤栗,振振耸动,所必然也。

程应旄云:亡血而更发汗,身内只剩一空壳子,阳于何有?寒自内生,故栗而振。

汪琥云:常云:可与芍药地黄汤。夫亡血家,亦有阴虚发热者,上汤固宜用也。石顽云:黄芪建中汤。误汗振栗,苓桂术甘汤加当归。据成注云:亡血发汗,则阴阳俱虚。愚谓以上二汤,皆亡血家汗后之剂。

丹波元简云:按:汗后寒栗而振,非余药可议,宜芍药甘草附子汤、人参四逆汤之属。

铁樵按:呕血与便血,皆可谓之亡血家,不知此处何指。若云泛指,恐未必然。因血从上出,与从下出地位不同,所坏之脏器亦不同,则误汗之病变,当亦不同。观衄家之额上陷、直视不能眴,则知吐血与便血,其见证必不同。上文既以衄列为专条,则呕血便血,自当各有一条。准此以言,是有阙文也。

冉雪峰《冉注伤寒论》

亡血家,不可发汗,发汗则寒慄而振。(玉函、脉经,作不可攻其表,汗出则云云。康平本低一格写。)

成无已曰:鍼经曰:夺血者无汗,夺汗者无血,亡血发汗,则阴阳俱虚。故寒慄而振摇。

金鉴曰:凡失血之后,血气未复,为亡血虚家,皆不可发汗也。盖失血之初,固属阳热,然亡血之后,热随血去,热固消矣。而气随血亡,阳亦危矣。若再发汗,则阳气衰微,力不能支,故身寒噤慄,振振耸动,所必然也,盖发阴虚之汗,汗出则亡阴,即发暴吐衄血之汗也,故目不能眴,不得眠,亡阴等证也。发阳虚之汗,汗出则亡阳,故见寒慄而振等证也。

冉雪峰曰:此以上五条,均昭示不可发汗。太阳为表病,发汗为治太阳表病正法。无汗表实用麻黄,有汗表虚用桂枝,前已反覆明辨。兹又一系列胪举不可发汗,所以然者,既有病理感受性理的各殊,又有生理偏差素质的各异。此可看出一部伤寒论,讲生理病是整个连系的,讲病理亦是整个连系的,或谓五条平列。后四条举出病变,第一条未举出病变,必有漏落,此实不然。第一条咽喉干燥是言证,后四条淋家疮家衄家亡血家是言病,病能赅证,故后四条均可见咽喉干燥。而咽喉干燥,又可见后四条各病变,贯连互通。读书当活泼泼地,不可以文害词,以词害志,太板太死。咽喉干燥,为普讯习见证家,何以遂断为不可发汗,此必干燥证象,殊型昭显,露出郁热已彰,阴液渐涸机兆。有为淋为疮为衄为亡血趋势,此时发汗,须当注意。必知其不可发汗,乃知其所以可发,或不发之发,不汗之汗。郭氏补亡论,常器之云:第一条可与小柴胡汤,第二条宜猪苓汤,第三条与桂枝加葛根汤,第四条与犀角地黄汤,第五条可与芍药地黄汤,殊太胶着,未中肯要,前贤多已辨及,又均属已汗后的救治,上工治未病,与其救治于巳汗病变之后,何若预防未汗病未变之先。本栏各条意旨,即是示人知在机先。机先如何治,或谓不可辛温发汗,意在清凉;或谓渴者润之,意在滋沃,各得治疗一体。吾人须求到治疗大用全体,逆而从之,从而逆之,随其所至,归其所宗,安其屈伏,庶可以济变,庶可以不使成变,庶可以不变应万变。

冉雪峰又曰:按太阳为伤寒第一层,治之当,后无余事。治之不当,变化难极。可汗不可汗,须视病的性理关系,和体的素质关系。吃紧的既由正法,求到变法,更当由变法,求到活法。再举两例说明:(一)汉口宝善里陈宝森女公子,年十岁,体质素弱,瘦骨珊珊。重感于寒,久热不退,辛温辛凉,均不得汗,诸药不疗,已十余日。其舅父邓春敷亦医学知名士,邀予往诊、见其唇口干燥,舌上津少,颊赤舌绛,躁烦,小便难,其脉数以濇,扪之皮肤炕熯,热蒸蒸自里出。因拟生地一两,沙参麦冬葳蕤知母栝萎根各三钱,薄荷梗三分,外用鲜荷梗四两煮水煎药,邓曰病是发热呀,予曰是设法退热。邓曰这方无表药,能退热吗?予曰,先前服那多表药,何以热不退?邓默然。一剂略安,二剂略缓,三剂遍身蛰蛰有汗热退,此为涸者润之,滋培汗源。即上所谓不发之发,不汗之汗的明证。(二)武昌乌鱼池三号涂太婆两孙温毒发疹,届五日咽喉肿痛,疹又半透未透,鼾睡气促,病机颇险。于拟化毒透疹。涂母曰:咽喉这样肿痛,恐表不得了。予曰方今五日,疹将齐未齐,若畏子透表,留一分,则受一分的祸,必至吾莫如何地步。乘此阶段,此时期外透,毒邪外出,减少上熏趋势,正所以缘因疗咽喉肿痛,越日六朝,点至足部,已透,但痰鸣气逆,瞻妄,神识欲昏。涂母惊惧万状,予曰无妨,疹已出齐,颜色尚正,渡到明日七朝,病势当减。七朝往诊。病势已缓。予曰现即点出而毒出,尚须点化而毒化,虽不再用表药,仍当略兼表意,俾托住缓缓点化毒化收功。自是日轻一日,至十二日,热全退,点全收,神清气平,咽喉不痛向愈,此审度病机先后缓急,活用治疗原则。为知其不可发汗,乃知其所以可发汗的明证。

胡希恕《胡希恕伤寒论讲座》

亡血家,不可发汗,发汗则寒栗而振。

“亡血家”,就是大失血的人。前面有了(阐释),发了虚人之汗,虚厉害了,要寒栗而振,就是打寒战,就是虚极必要陷阴证的,就是阴寒证。

任应秋《伤寒论语译》

亡血家,不可发汗,发汗则寒栗而振。

【校勘】《玉函经》《脉经》:“不可发汗”句作“不可攻其表”;“发汗则”作“汗出则”。

【句释】“亡血家”,亡,失也,指一般有失血病的人。

【串解】成无己云:“《针经》曰:夺血者无汗,夺汗者无血。亡血发汗,则阴阳俱虚,故寒栗而振摇。”“寒栗而振”,即是体温低落的亡阳现象。

【语译】一般有失血病的人,不要轻易发汗,汗出多了,恐怕引起体温的过度低降,而出现寒战等症状。

刘渡舟《伤寒论诠解》

亡血家,不可发汗,发汗则寒栗而振。

【解析】本条论述各种失血者亦不可发汗。

“亡”,在此作丢失解,非灭亡之义。“亡血”包括各种失血证,如吐衄、便血、月经过多、产后出血等等。“亡血家”,指平素因于各种原因引起的失血患者。气帅血行,血为气府,气血相互依存,亡血家不仅伤血,而且也必然耗气。正因于此,故亡血家虽患伤寒表证也不可发汗。若强发其汗,不但更伤阴血,而且也更损阳气。《难经》说:气主煦之,血主濡之。气血两虚,温煦濡润失职,故“寒慄而振”,即从心里感到寒冷,以致周身颤抖动摇。这是阴虚及阳,阴阳皆虚,气血不足的重证。

倪海厦《伤寒论》

亡血家,不可发汗,发汗则寒栗而振。

所谓亡血家就是指脱血之人,因此遇到素有咳血,便血、贫血,或是有内出血之病人时,我们是不用发表之药物的,简单说就是如果遇到已经贫血之人,看上去脸色苍白,嘴唇血色不足,误服用发表的中药时,病人就会出现怕冷而全身战栗的现象。亡血之人呈现的症状就是所谓的阴虚,此时唯人参四逆汤或附子理中汤可以救,如果亡血家遇到表证时又非用发汗药时,我们可以给予像小建中汤加葱豉之类,或用小柴胡汤来和解这表证,一定要避免使用辛温发散的药物。

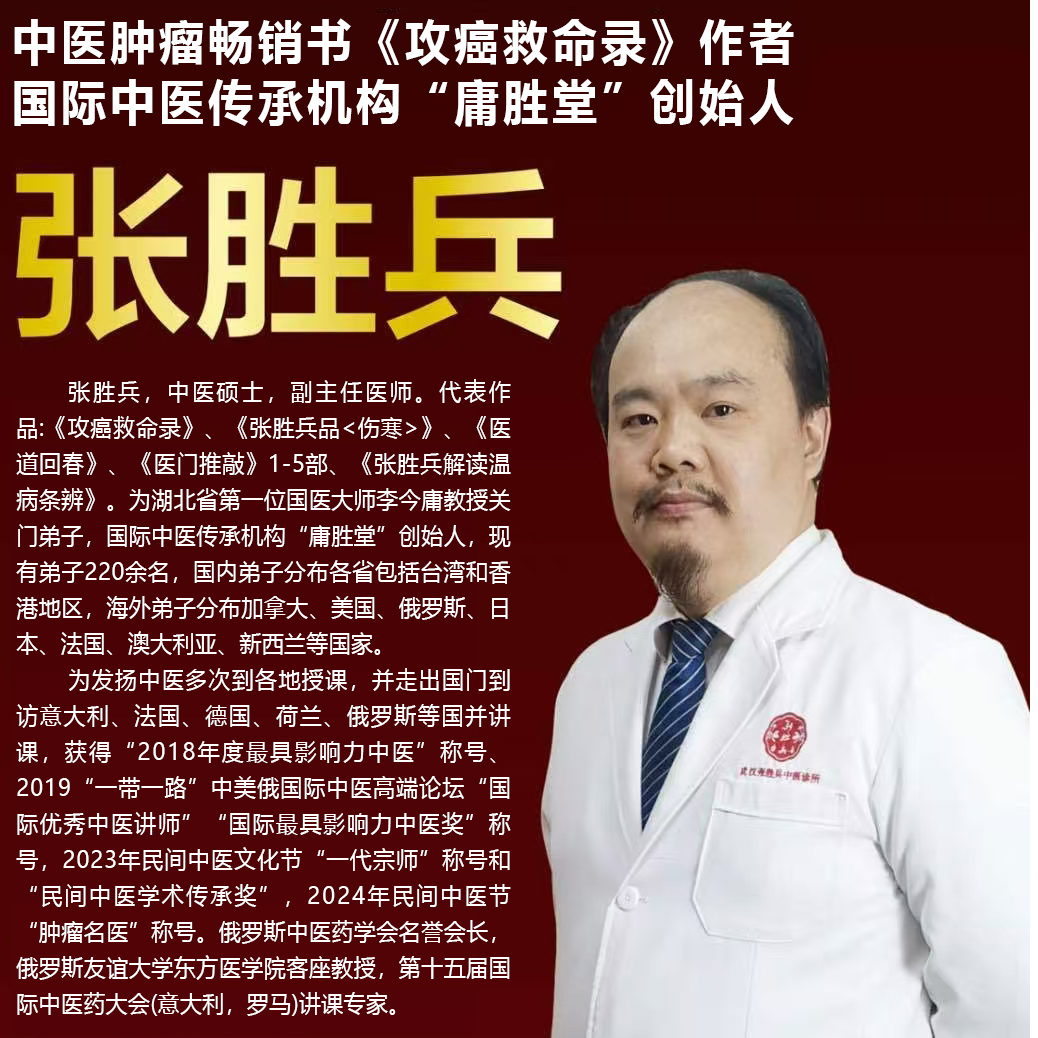

张胜兵《张胜兵品<伤寒>》

亡血家,不可发汗,发汗则寒栗而振。

以下解读内容为精简版,详细解读请查看: 第62讲 张胜兵品《伤寒》之太阳病(87条条文·不可汗4)

那么这条条文呢,我们有几个地方需要跟大家说明一下。第一个亡血家,这里的亡是指丢失的意思,这里的亡血家呢,是指丢失了大量的血的患者,说白了就是有血虚的患者。如果说,少量流点鼻血,牙龈出点血,皮肤被小刀划伤流点血、泌尿系结石尿一点血,轻微的痔疮流点血,以及急性的痢疾、大便带点血等等等等,皆不属于亡血家。这三个字不属于本条的范畴。

那么本条的亡血家是指经常出血,而导致血虚非常明显的这种患者,或者突然的大出血而导致血虚,很明显的这种情况。你比方说白血病,他是这个患者长期慢性的出血,导致血虚;肺癌长期咳血,也可以导致明显的血虚;宫颈癌,长期这一个下身流血也可以导致血虚;胃癌吐血可以导致血虚;肠癌便血可以导致血虚。但这些都是慢慢慢慢的,他不可能一次性就出血变成血虚患者,这些癌证患者都可以变成亡血家。另外妇女这个长期月经过多,或者是崩漏,她也能够导致血虚明显。那么有一些慢性肠炎,他便血便了很久的,也可以导致这个血虚明显,这一些可以称之为亡血家。

那么关于这条条文呢?其实在《金匮要略》里面也有类似的,甚至是跟原文差不多啊,跟我们87条原文差不多,他在《金匮要略》在这一个《惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治第十六》里面第9条,他有一条原文,他说,亡血,不可发其表,汗出即寒栗而振。那么和我们这第87条条文差不多。

那么亡血家,不可发汗,发汗则寒栗而振。这个寒栗而振呢,其实实际上就是打寒战啊,就是说血虚的病人,如果是感受了风寒,这个时候呢,不能够直接发汗,发汗呢,就可能出现打寒战。

那么亡血的人为什么发汗就可以打寒战呢?这个就是(涉及到)气血、津液、阴阳它们之间的关系了。血是可以生气的,也可以载气。气呢,也可以生血,行血,还可以摄血。所以气和血之间,它们是有很密切的关系,它们可以互生,气可以生血,血可以生气;气可以行血,可以摄血,而且血可以载气,没有血那么气,它就没有载体啊。也不能说气在这个经络里运行,不需要血作为载体吧,那是不可能的啊。

我们说体内有气血津液。气血津液,那么血和津液都需要气来行,来摄。而血和津液都可以载气,它们是在一起,不可分割。所以气虚的人久而久之必定血虚,血虚的人久而久之必定气虚,它们根本就不可分割。

而气是属阳的,血是属阴的,所以在气血津液的概念里面,气属阳,血和津液都属阴,它们都有它们的阴阳属性的。而气属阳,阳是干嘛的?阳是来温煦我们人体的四肢百骸的。没有阳,那么体温都得不到恒定的维持,就会怕冷。所以为什么阳虚的人怕冷呢?

那脾阳虚会拉肚子,那怎么办呢?那就用理中丸。理中丸有干姜专门温脾阳。那肾阳虚呢,会手脚冰凉,那怎么办呢?用附子、干姜、甘草,四逆汤来温肾阳。那心阳虚啊,其人叉手自冒心,欲得按,指心阳虚,那怎么办呢?用桂枝甘草汤来温心阳,所以说,阳虚,它是会出现一些温煦方面的失司会有冷的感觉。

那么血虚之人呢,生气无源,血慢慢的少了,他们的气就会慢慢变少。那么血虚之人,生气无源,载气有限,血能载气嘛,血虚少了,气也会跟着少。因此,这个血虚之人久而久之必气虚,而气虚之渐,就是气虚渐渐的就变成了阳虚。

气虚之渐为阳虚,那么这个时候呢,你发血虚之人的汗,汗血又同源,汗出血必更虚,则气更虚,阳更弱,阳随汗突然的失去,突然的阳就从汗被泻了,这个时候这个阳本身就少,又泻了一部分阳,随着汗出去了,这个时候就无以濡养四肢百骇,因此呢就寒栗而振,也即是会怕冷到打寒战。

那么这种血虚的病人,亡血家,如果感上了外寒怎么办呢?这不能发汗,他又有外寒,该如何治疗呢?有的医家认为,应该用小建中汤。但是你用小建中汤只能够补气血,你能够发汗解决表证吗?所以我个人认为,单凭一个小建中汤恐怕不行吧。

他这里血虚,气血两虚,又阳虚,如果说用一个芍药甘草附子汤打底,再加一些发表的药,我觉得还是可以的,因为芍药甘草汤能养阴补血,加了附子就能补阳,所以芍药甘草附子汤打底,再加一些发汗(药),双管齐下,我觉得是可以的。这是按从经方的角度的话,说白了就是芍药甘草附子汤,然后再加桂枝汤,它们合在一起,合方是可以的。或者是先以芍药甘草附子汤,再以桂枝汤,我觉得也是行的。有些医家说直接用小建中汤,我觉得那不太妥。

那么正是有鉴于此,血虚不能直接发汗,否则会出现亡阳而打寒战。因此啊,后世医家,比方说《外台秘要》他就有个方子叫葱白七味饮,它是由葱白、淡豆豉、生地、麦冬、葛根、生姜和劳水(组成)。劳水也就是我们之前讲过的“甘澜水”。他把这也当一味药,所以它叫七味饮,因为没有劳水之后,它只有六味。那么葱白七味饮考试的时候啊,它就容易考哪七味药,那么其中有一味药是劳水,也是甘澜水,所以考试的时候要注意。

那么这个葱白七味饮呢,很明显,它有这一个张仲景的影子。你看,淡豆豉哦,葛根哦,生姜哦,甘澜水哦,这不都是从张仲景《伤寒论》里面来的东西吗?所以他是在张仲景的基础之上,创了葱白七味饮,可以来治疗血虚或者是阴虚外感,因为生地、麦冬它既能养阴,也能养血,葛根还能生津。这个葱白呢,它不仅可以辛散表邪,同时还可以温通血脉。所以它与血虚感冒的病机很合拍。生姜和淡豆豉呢,它们能辛散宣通,可以助葱白发散表邪。葛根它是可以解肌生津,和葱白、淡豆豉、生姜为伍的话,辛甘温润,虽发汗而无过汗伤津之弊。夺血者无汗嘛,所以这个生地、麦冬能够滋阴养血,既可以补虚固本,还可以充实汗源,以利汗出而散邪,那么这些药合而为用,可以养血补虚以固本,散邪祛风以治标。因此这个方子啊,它对于血虚感冒,无论风寒风热,都可以加减,运用化裁啊,加减化裁来运用它。

我们看《医宗金鉴》有一个方子叫桂枝四物汤,它是用桂枝汤和四物汤在一起组成的桂枝四物汤呢,它说白了就是用桂枝汤来解表,用四物汤来补血,就这么简单啊。另外呀,还有一个方子叫荆防四物汤,它是用四物汤呢,加了荆芥和防风而组成,也可以治疗血虚外感。

那么这三个方子都是后世医家所创的治疗血虚外感,表里双解的方剂。