Phenomics | 中南大学湘雅医院陈泽宇教授团队综述:新型成像技术在生物医学中的应用

近日,《表型组学(英文)》(Phenomics)在线发表了中南大学湘雅医院陈泽宇教授团队题为“Novel Imaging Technology for Biomedical and Clinical Application”的综述。

文末点击“阅读原文”可在线阅读文章。

扫描二维码 | 下载PDF原文

论文DOI链接:

https://doi.org/10.1007/s43657-024-00167-9

论文引用格式:

Dong, J., Huang, K., Lai, S. et al. Novel Imaging Technology for Biomedical and Clinical Application. Phenomics (2025). https://doi.org/10.1007/s43657-024-00167-9

研究背景

随着多参数、多模态或分子成像等新技术的出现,新技术(NIT)在生物医学和临床领域的应用正在飞速进展。然而,这种快节奏的发展,导致许多理论和技术尚未得到彻底的总结和回顾,阻碍了我们对 NIT 在临床环境中的实用性和有效性的充分理解。

本文首先系统地回顾了当前新技术(NIT)的发展,并将其与较早的技术进行了比较。通过总结超声成像、磁共振成像、计算机断层扫描、X射线电子计算机断层扫描、光声成像、红外成像、荧光成像和拉曼成像等领域的NIT,发现:

1)NIT 可以实现多参数或多模态图像,从而为我们提供更准确的数据。例如,检测复发性前列腺癌时,CT 的准确率仅为 35.3%-43.9%,而正电子发射型(PET)/CT 的准确率则为 65.9%-78.4%;

2)NIT 可以拓宽图像的视野。例如,分子成像可以提供微观层面的信息,使成像视角从宏观视角(>1 mm)转变为微观视角(<500μm);

3)NIT具有微创性,减少了辐射等风险。例如,新型CT通过改变扫描模式降低了较高的辐射剂量,传统螺旋CT的有效剂量为1.59 mSv,而新型CT的一次容积扫描和宽容积扫描模式分别为1.37和1.45 mSv;

4)NIT开创性地实现了诊断成像,为疾病治疗提供了新的思路。

综上,NIT现在正在医学领域逐渐取代传统技术。

研究结果

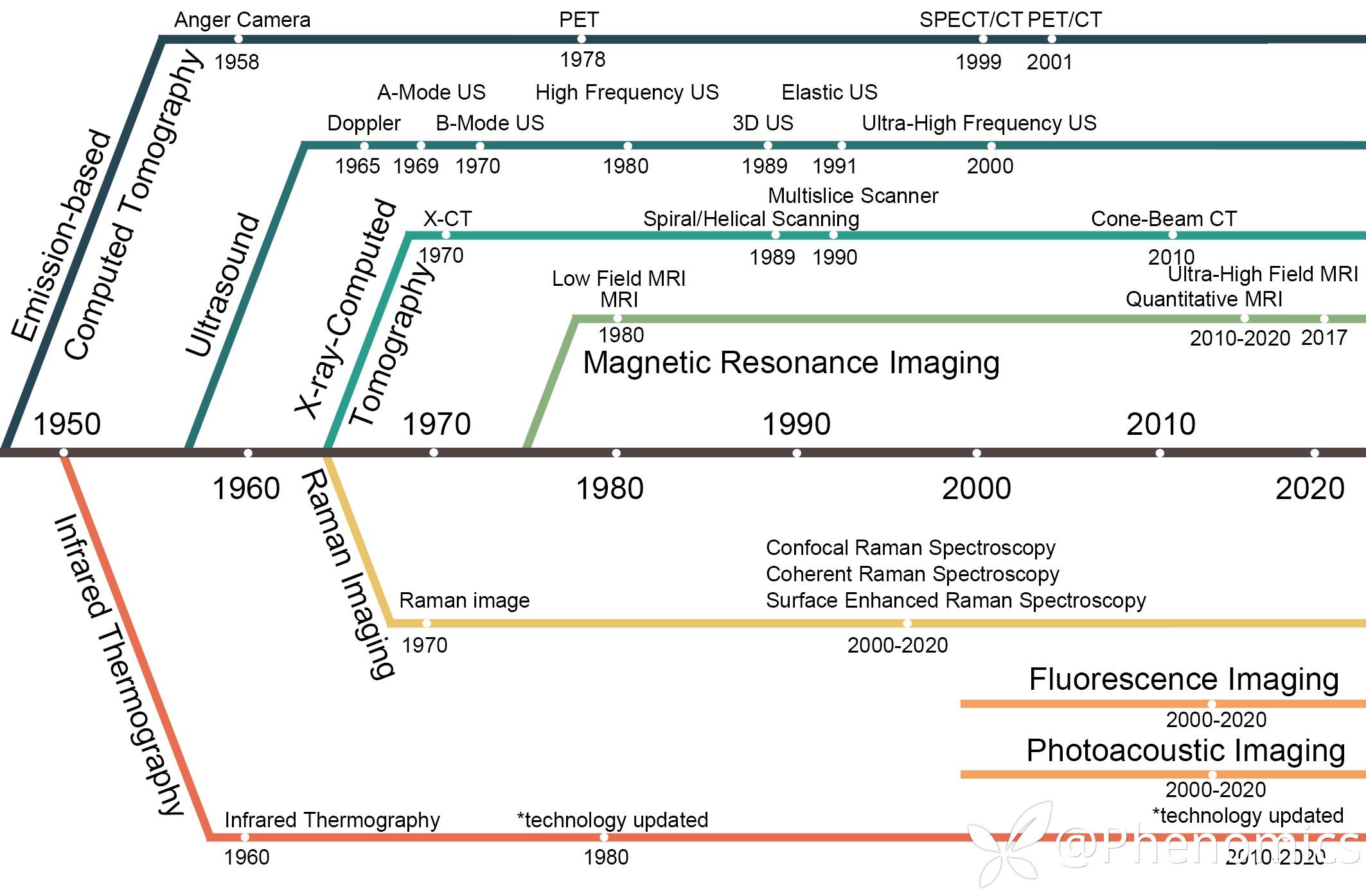

在影像技术不断升级的过程中,NIT 不断得到创新(图 1)。此类工具的发展旨在满足真正的临床需求。

图1 NIT发展时间序列

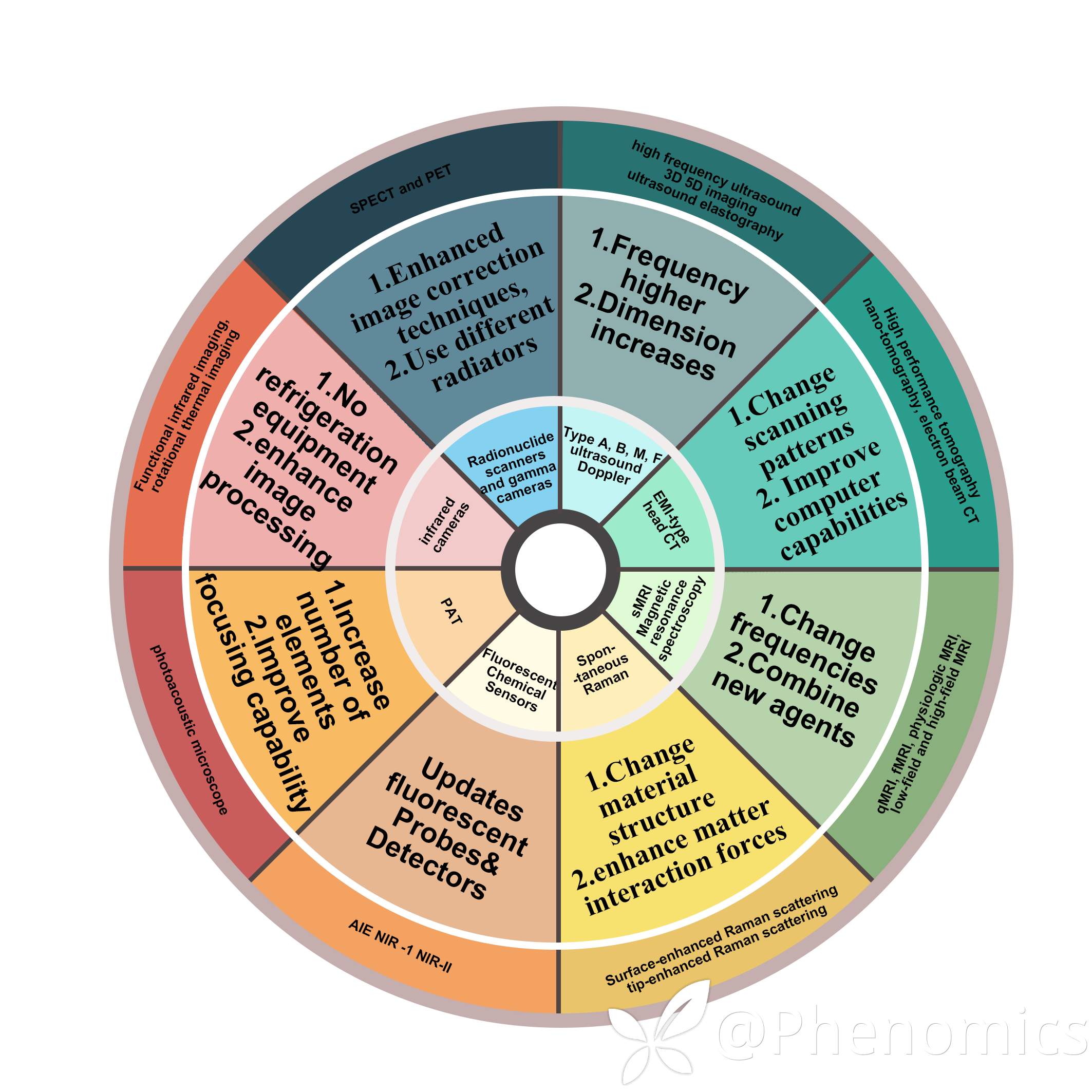

由于医学知识的进步,临床对疾病的关注点已从单一依赖视觉信息转变为关注疾病进展和功能等多种视角。同时,NIT 以不同的方式弥补了传统成像的不足(图 2)。

图2 NIT发展新旧技术对比

以上技术的应用取得了如下成果:

1)提高了 NIT 成像的数据精度,增加了测量硬度和软度的能力;

2)增加了动态代谢、生理等数据维度,解决了有些成像只能定性不能定量的问题;

3)降低了用药剂量,提高了成像性能,消除了伪影,可以实现内层流成像;

4)克服了 3D 到 2D 压缩的弊端,提高了图像质量,减少了干扰,增强了照相取证质量;

5)提高了精度,扩展了探测范围,分析物可视化技术可靠且便携。

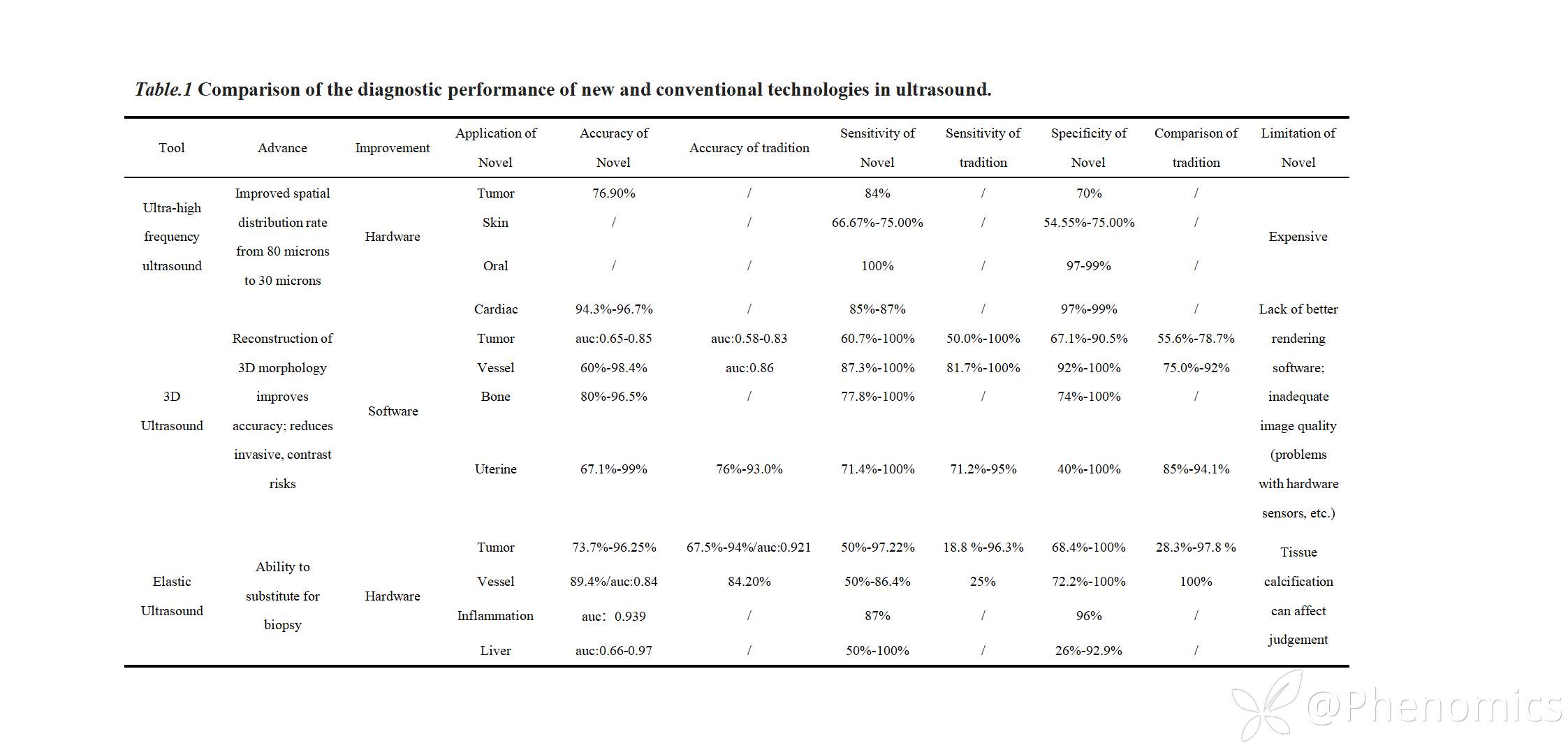

超声成像是利用发射的声波束扫描病变部位,通过接收回声信号重建体内器官。目前,超声成像技术的更新主要在于从单一声波、二维成像、低频发展到多波型、高频、多维成像。首先,这解决了功能数据有限的问题,例如弹性成像可以测量组织硬度;其次,这解决了数据准确性不足的问题;第三,新型超声实现了多维成像,而不仅仅停留在传统的二维成像上。传统超声成像的分析工具包括A型、B型、M型、F型超声、B超、超声多普勒成像和超声CT等。新技术(NIT)包括超高频超声(UHFU)、高频超声、三维超声心动图、3D成像和5D成像等(表 1)。

表1 超声总结

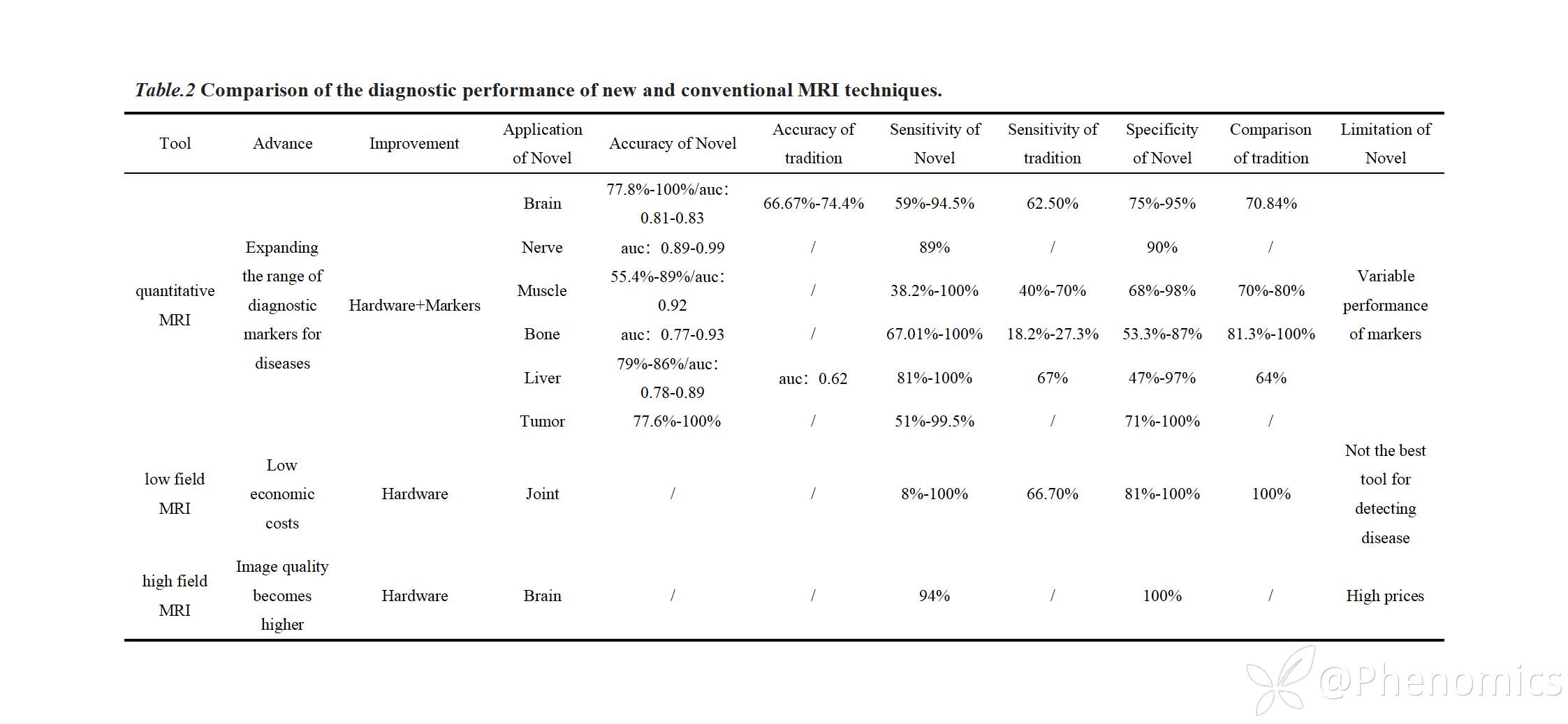

磁共振成像的本质是利用磁场作用下磁性原子核与机体相互作用进行成像,技术更新主要在于改变频率并结合新的显像剂。首先,MRI 的新技术(NIT)提高了成像质量,通过改变频率来增强低场和高场 MRI 的画面质量。其次,NIT 解决了 MRI 只能定性而不能定量测量数据的问题。定量 MRI(qMRI)可以测量不同组织和器官的化学成分浓度。传统 MRI 主要包括磁共振波谱和传统类型的结构磁共振成像(tsMRI),而新型 MRI 则主要包括定量 MRI、功能磁共振成像(fMRI)、低场 MRI 和高场 MRI(表2)。

表2 MRI总结

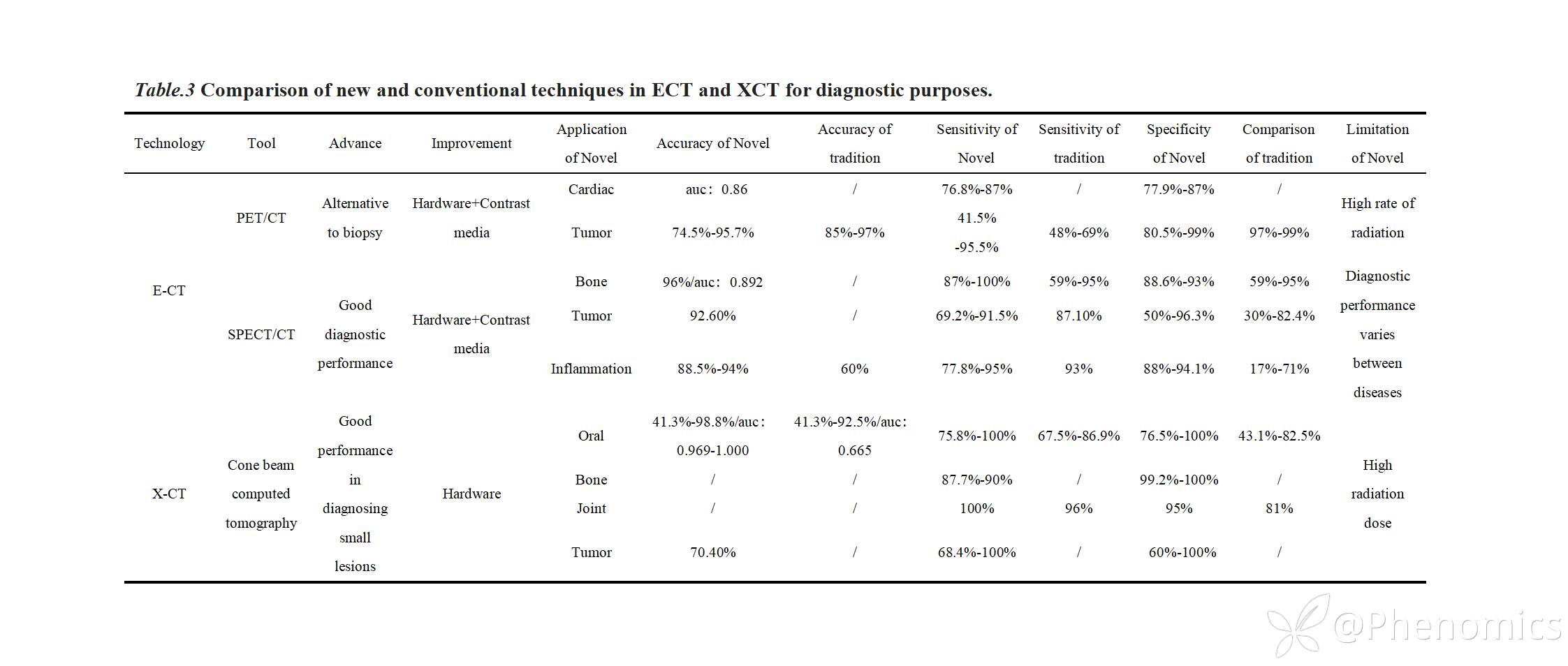

ECT的本质是利用放射性药物(核素)记录人体数据,再经计算机重新成像,NIT-ECT主要在于计算机图像融合校正技术的改变和新型核素的更新,提高了成像质量,减少了干扰。传统技术的问题在于解剖关系不清晰,定位不准确,通过使用不同类型的放射性示踪剂,调整仪器,成功降低了干扰,并克服了将3D压缩成2D的缺点。传统ECT空间分辨率差,细节丢失严重。ECT通过引入计算机图像融合校正技术,提高了成像的维度(表3)。

XCT是基于核医学成像原理,通过测量X射线穿过不同物体时不同的衰减系数来获得断面成像数据。XCT的技术更新主要在于扫描方式的改变,以及新的计算机能力的增强。从第一代CT发展到第五代CT,主要是改变了扫描方式,由平移旋转逐渐变成自旋旋转,再变成静止旋转。其次,提高了成像性能:提高图像质量,降低患者放射剂量。第三,提供多层次、多维度的成像。

表3 ECT和XCT总结

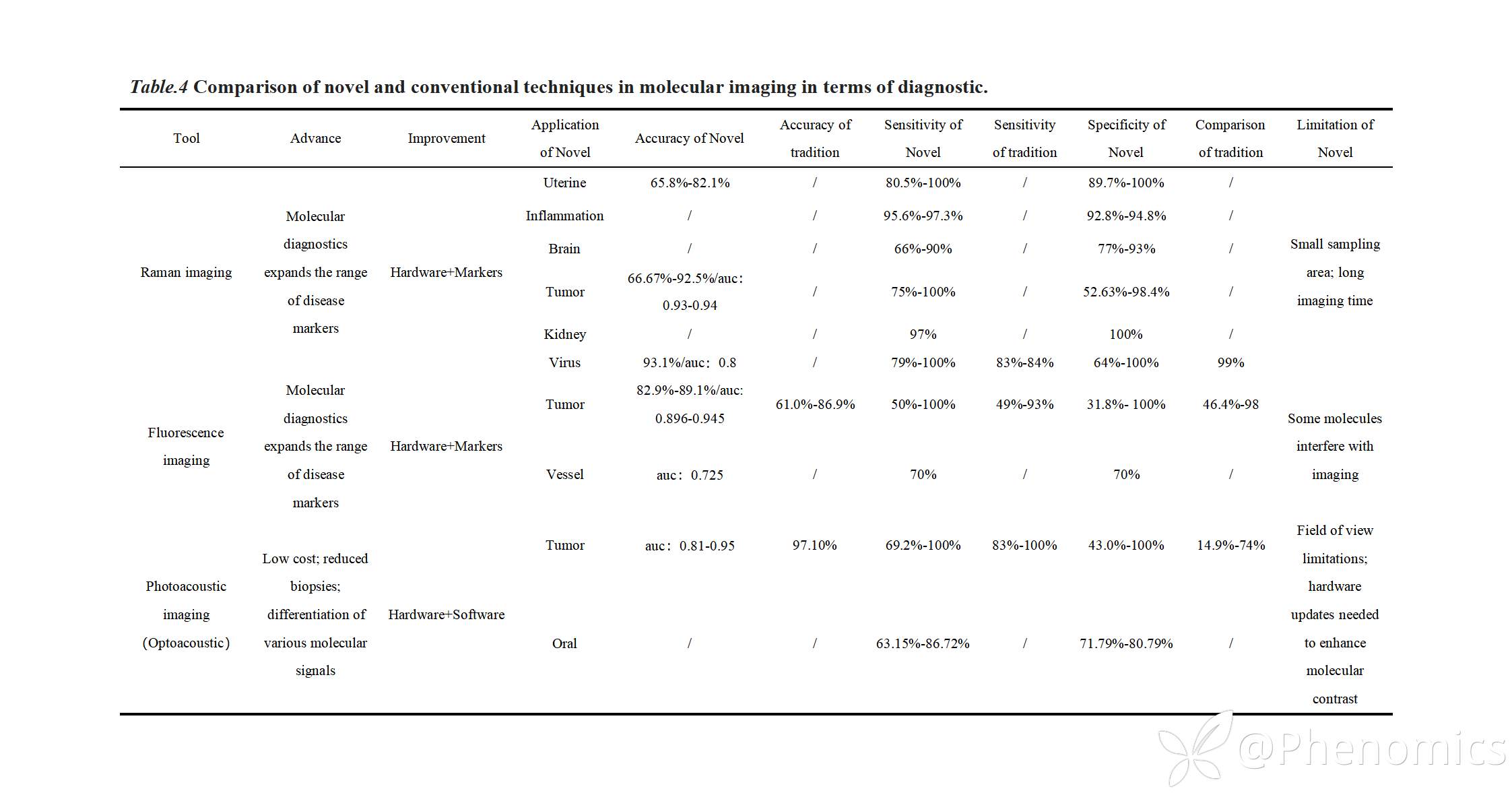

在分子成像领域:拉曼成像是一种基于光散射原理的技术。入射光源的极小部分会散射不同波长的光,波长的变化由被分析样品的结构决定。拉曼光谱的技术更新主要在于改变材料结构,增强局部光与物质的相互作用力。荧光成像的本质是基于光子与分子的相互作用,利用电子跃迁激发光子产生荧光。荧光成像的技术更新首先主要在于检测部件——荧光探针的更新。其次,检测的分子范围得到了扩展。传统的荧光类型仅限于阴离子和小分子。而新型荧光可以检测离子、分子、生物大分子等。因此,提高了分析物的精确可视化程度(表4)。

表4 分子成像总结

光声成像的原理是利用光学照明和超声波检测手段相结合光声成像的技术更新点由传统单一元件类型更新为新型多元件类型,同时提升光学和声学紧聚焦性能。通过增加探头数量和检测角度,可以获得更全面的数据范围,非常适合实时监控成像中的应用。

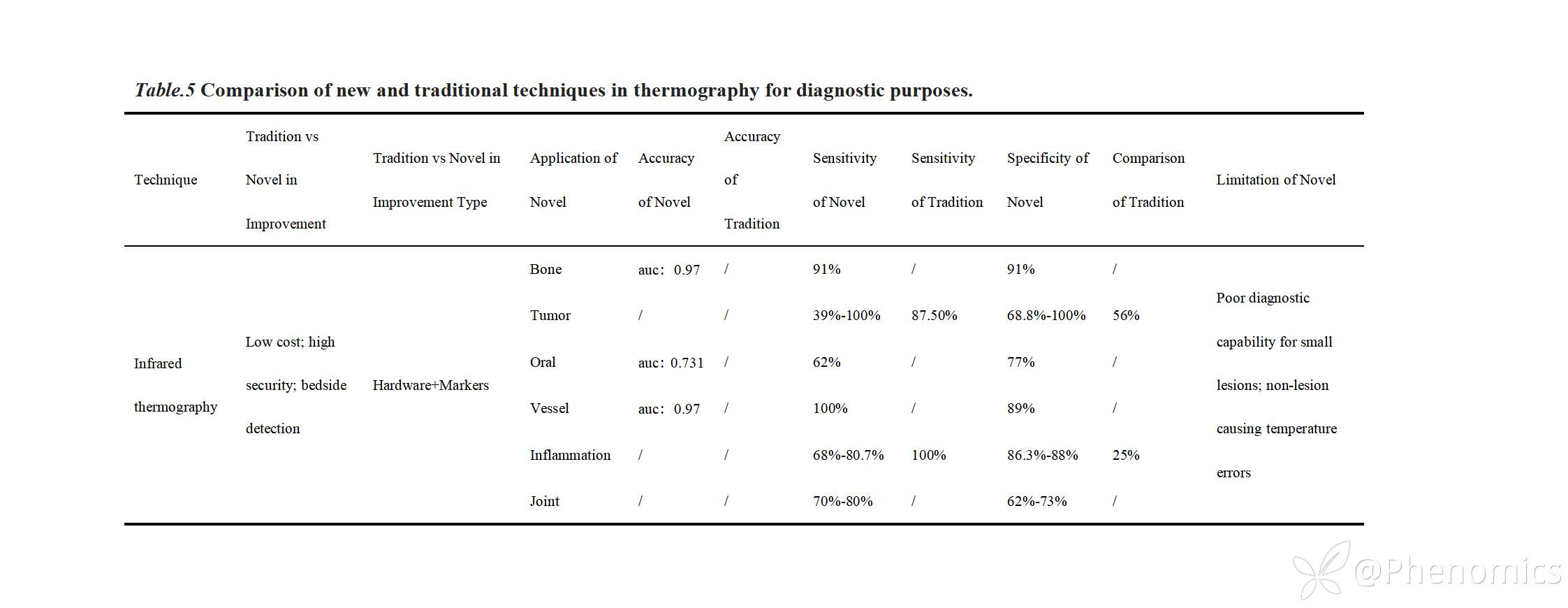

红外成像的原理是利用测量的红外辐射量来记录体温的变化,从而为患者提供反馈。红外成像的技术更新主要在于不再需要冷却设备,同时红外的图像处理能力得到增强。基于这些新技术,开发了不同的分析工具(表 5)。

表5 红外总结

研究结论

未来,新的成像工具将继续朝这个方向发展,例如将分子成像与多种常规成像相结合。单一分子成像的副作用可以通过混合不同的技术来解决。通过考虑分子的多种特性,可以获得更精确的结果。其次,在临床场景中,NIT希望拓宽视野。未来,临床成像将不再局限于组织学水平。除了荧光、拉曼和光声成像外,临床成像还将逐渐融入分子成像以及其他新技术,如各种显微镜。临床影像将涵盖更小尺度的病变证据,以提升早期发现疾病的能力。在未来,通过检测分子群体的动态数量和分布,可以直接预测和诊断疾病。第三,使用新的成像材料技术。例如,不同的造影剂和成像辅助设备对成像性能的提升起到了很大的帮助,材料领域的创新在医学成像领域可能有着广泛的应用。第四,通过结合各种增强型深度学习模型,成像现在可以自动完成诊断或指导等工作。未来,NIT需要关注每种疾病的具体情况,而不是单一地从成像角度提高性能,这样才能实现精准医疗。

Abstract

The application of new image technology (NIT) in biomedical and clinical fields is developing at a top speed with the emergence of newly invented technics such as multiparametric, multimodal or molecule imaging. However, due to the fast-paced nature of this development, many theories and technologies have not been thoroughly summarized and reviewed. This lack of comprehensive reviews has hindered our ability to fully comprehend the utility and effectiveness of NIT in clinical settings. Furthermore, the rapid development has sometimes outpaced our ability to provide ideal applications. This review focuses on the comparison of eight types of novel and conventional imaging techniques, which aims to inform readers about the history and characteristic of new medical imaging, providing details such as the clinical functional data. This review first briefly introduces a large number of novel techniques which have been developed to help bridge the gap in medical imaging. Secondly, by systematically overviewings the development of novel imaging technologies, readers could understand the basic changing trends in clinical vision field. Lastly, this search provides strong evidence to instruct future development.

作者简介

通讯作者

陈泽宇,现任中南大学教授、博士生导师、中国感光学会光学传感与诊疗专委会委员、湖南省皮肤疾病与健康工程研究中心副主任。先后获海外高层次人才青年项目、湖南省杰出青年基金等奖项。本科毕业于中南大学,博士毕业于美国南加州大学,其后在凯克医学中心担任博士后研究员。2019年全职回国在中南大学开展研究工作,致力于诊疗技术与装备的研发。开发了声全息虚拟活体光波导技术,提升了活体光学成像的信噪比,提升了皮肤疾病的光治疗效果。近年来作为通讯作者发表论文30余篇,包括了Sci Adv、Adv Mat、Adv Sci、 Innovation、Small、Nano Letter等知名期刊。

赵爽,中南大学湘雅医院皮肤科副主任医师、研究员、教授、博士研究生导师。入选国家高层次青年人才项目,湖湘青年英才。现任中华医学会皮肤性病学分会瘢痕疙瘩与增生性瘢痕研究协作组首席科学家,湖南省医学会皮肤性病学专业委员会皮肤外科学组组长,中华医学会皮肤性病学分会皮肤外科学组委员。临床方向为皮肤肿瘤与皮肤外科治疗,科研方向为皮肤病医工交叉与智能诊疗研究。近五年以通讯作者/第一作者身份在Science Advances、Advanced Science、Innovation、Nano Letters和JAAD等期刊发表论文66篇。

第一作者

董静怡,女,中南大学湘雅医学院2021级临床医学八年制在读

黄凯,医学博士,中南大学湘雅医院皮肤科医师。聚焦皮肤疾病诊疗新技术和新机制的研究。