伤寒论名家解读汇编——第78条

注:1、以下是历代名家对伤寒论解读观点的出处索引,可以为大家对比阅读提供参考;2、因时代不同作者所引用的伤寒论版本差异,整理遗失等客观原因,部分条文解读或有缺失敬请谅解!

第78条:伤寒五六日,大下之后,身热不去,心中结痛者,未欲解也,栀子豉汤主之。

成无己《注解伤寒论》

伤寒五六日,大下之后,身热不去,心中结痛者,未欲解也,栀子豉汤主之。

伤寒五六日,邪气在里之时,若大下后,身热去,心胸空者,为欲解。若大下后。身热去,而心结痛者,结胸也。身热不去,心中结痛者,虚烦也。结胸为热结胸中,为实。是热气已收敛于内,则外身热去;虚烦,为热客胸中,未结为实,散漫为烦,是以身热不去。六七日为欲解之时,以热为虚烦,故云未欲解也,与栀子豉汤以吐除之。

方有执《伤寒论条辨》

伤寒五六日,大下之后,身热不去心中结痛者,未欲解也,栀子豉汤主之。

栀子豉汤方

栀子十四枚,擘香豉四合,绵裹

上二味,以水四升,先煮栀子得二升半,纳豉,煮取一升半,去滓,分为二服,温进一服,得吐者止后服。

此条结痛,比上条微烦则较重,一证而争差分也。前以差轻,故散之以干姜;此以差重,故解之以香豉。盖香豉能主伤寒寒热恶毒,烦躁满闷。然则二条者,大同小异之分也。

喻嘉言《尚论篇》

伤寒五六日,大下之后,身热不去,心中结痛者,未欲解也,栀子豉汤主之。发汗,若下之,而烦热,胸中窒者,栀子豉汤主之。发汗吐下后,虚烦不得眠,若剧者,必反覆颠倒,心中懊憹者,栀子豉汤主之;若少气者,栀子甘草豉汤主之;若呕者,栀子生姜豉汤主之。凡用栀子汤,病人旧微溏,不可与服之。

(合并了76、77、78与81条)香豉主寒热恶毒,烦躁满闷。下后身热不去,心中结痛,则表邪昭著,与前条之微烦不同,故以栀子合香豉,解散余邪,又主表而不主里之法也。然此栀豉一法,诸凡汗下后症显实烦、虚烦之不同,要皆可用。以其胸中窒塞,即名实烦,窒比心中结痛则较轻也。以其身外热除,心中不窒,止是虚热内壅,即名虚烦。虚烦不得眠,亦即卧起不得安之互词。反复颠倒,心中懊憹,热邪逼处,无法可除,故用栀豉汤以涌其余热。乃因汗吐下后,胸中阳气不足,最虚之处,便是容邪之处,正宜因其高而越之耳。若虑津液内竭,正气暴虚,余邪不尽,则仲景原有炙甘草汤一法,宁敢妄涌,以犯虚虚之戒耶!执一而妄注,只令作者之意尽失。可恼可恼!

旧微溏则大腑易动,服此汤不能上涌,反为下泄矣。缘《内经》有先泄而后生他病者,治其本,必先调之,后乃治其他病,故此示戒。

张志聪《伤寒论集注》

伤寒五六日,大下之后,身热不去,心中结痛者,未欲解也,栀子豉汤主之。

此言外邪未尽而心中结痛者,栀子豉汤能解表里之余邪也。伤寒五六日,病当来复于太阳,大下之则虚其中而热留于内,是以心中结痛而身热不去,此未欲解也。宜栀子豉汤清表里之余热,从外内以分消。盖栀子苦能下泄,以清在内之结痛;香豉甘能发散,启阴液为微汗,以散在外之身热。按:葛翁《肘后方》用淡豆豉治伤寒,主能发汗。

张锡驹《伤寒论直解》

伤寒五六日,大下之后,身热不去,心中结痛者,未欲解也,栀子豉汤主之。

【注】此言栀子豉汤,不特升降上下,而亦能和解表里也。伤寒五六日,一经已周也。大下之后,表仍不解,故身热不去;里仍不解,故心中结痛。此表里俱未欲解也,亦宜栀子豉汤以清解其表里之热。葛翁《肘后方》用淡豆豉治伤寒,主发汗,是豉能解表明矣。

尤在泾《伤寒贯珠集》

发汗若下之,而烦热,胸中窒者,栀子豉汤主之。

伤寒五六日,大下之后,身热不去,心中结痛者,未欲解也,栀子豉汤主之。

(合并了77与78条)烦热者,心烦而身热也;胸中窒者,邪入胸间而气窒不行也。盖亦汗下后,正虚邪入,而犹未集之证,故亦宜栀子豉汤散邪彻热为主也。心中结痛者,邪结心间而为痛也,然虽结痛而身热不去,则其邪亦未尽入,与结胸之心下痛而身不热者不同。此栀子豉汤之散邪彻热,所以轻于小陷胸之荡实除热也。

柯琴《伤寒来苏集》

伤寒五六日,大下后,身热不去,心中结痛者,未欲解也,栀子豉汤主之。

病发于阳而反下之,外热未除,心中结痛,虽轻于结胸,而甚于懊憹矣。结胸是水结胸胁,用陷胸汤,水郁则折之也。此乃热结心中,用栀豉汤,火郁则发之也。

栀子豉汤

栀子十四枚香豉四合绵裹

上二味,以水四升,先煮栀子,得二升半,纳豉,煮取升半,去滓,分为二服,温进一服,得吐,止后服。

栀子甘草豉汤

本方加甘草二两,余同前法。

栀子生姜豉汤

本方加生姜五两,余同前法。

此阳明半表半里涌泄之剂也。少阳之半表是寒,半里是热。而阳明之热,自内达外,有热无寒。其外证身热汗出,不恶寒反恶热,身重,或目疼鼻干不得卧。其内证咽燥口苦,舌苔烦躁,渴欲饮水,心中懊憹,腹满而喘。此热半在表半在里也。脉虽浮紧,不得为太阳病,非汗剂所宜;又病在胸腹,而未入胃府,则不当下。法当涌吐以发散其邪。栀子苦能泄热,寒能胜热,其形象心,又赤色通心,故除心烦愦愦、懊憹、结痛等症。豆形像肾,制而为豉,轻浮上行,能使心腹之邪上出于口,一吐而心腹得舒,表里之烦热悉除矣。所以然者,二阳之病发心脾,以上诸证,是心脾热,而不是胃家热,即本论所云“有热属藏者,攻之,不令发汗”之谓也。若夫“热伤气者,少气加甘草以益气;虚热相搏者多呕,加生姜以散邪。栀豉汤以栀配豉,瓜蒂散以赤豆配豉,皆心肾交合之义。

吴谦《医宗金鉴》

伤寒五六日,大下之后,身热不去,心中结痛者,未欲解也,栀子豉汤主之。

【按】此方香豉当是干姜。余义亦详前经文下正误文内。

【注】伤寒五六日,邪气在里之时也。大下之后,若身热去,心胸和,是为欲解矣。今身热不去,邪仍在表也。心中结痛,过下里寒也,故曰未欲解也。但此表热里寒之证,欲温其里,既碍表热,欲解其表,又碍里寒,故惟以栀子之寒,干姜之热,并举而涌之,则解表温里两得之矣。岂尚有身热结痛而不尽除者哉!此仲景立两难治法,其妙如此,余可类推矣。

【集注】王肯堂曰:“身热不去”四字宜玩。结胸身不热,知热不在表也,今身热不去,惟宜越之而已。

程应旄曰:痛而云结,殊类结胸,但结胸身无大热,知热已尽归于里为实邪。此则身热不去,则所结者,因下而结,客邪仍在于表,故云未欲解也。

陈修园《伤寒论浅注》

伤寒五六日,大下之后,身热不去,心中结痛者,未欲解也,栀子豉汤主之。

【注】伤寒五日至六日,六经已周,大下之后,身热不去,心中结痛者,知太阳之里、阳明之表搏结,俱未欲解也,以栀子豉汤主之。

此一节,言栀子豉汤不特升降上下,而亦能和解表里也。

陈伯坛《读过伤寒论》

伤寒,五六日,大下之后,身热不去,心中结痛者,未欲解也,栀子豉汤主之。

伤寒五六日,愈矣,则未愈亦病势趋于阳,发于阴病已过去,作发于阳论可矣。初时或已未发热及体痛,兹则阳浮热必浮,当然热不薄于身;热浮痛必浮,当然痛不着于体。痛欲去,热亦欲去也,汗出则去矣,奈何只知有下而不知有汗乎?大下之后,病必不除也。与流漓之汗等,而为害则过之,当以“身热不去”四字为罪案,勿谓寒来则热去也。寒固不来,热尤不往,乃热已去而复回,遂既回而不去也。缘足太阳欲解之热邪,本欲从手太阳去,无如下药截回其去路,于是不去作手太阳之头之热,还而为足太阳之身之热,宜其一身翻作热邪克复地。则欲其去也,必有却邪之汗来,彼或不鼠窜而不得,无如大下后其谷已荒,魄汗又何自而来乎?况手太阳尚不知去向,何怪热邪之肆无忌惮乎?书心中结痛者,岂身有身之热邪,心有心之热邪哉?假令两路是邪,是表里俱热,热结心中矣。若热自热而痛自痛,显见手太阳之遗热,卷入身之表,故发热无消息;手太阳之余痛,卷入心之中,故体痛无端倪。其热不结而痛结者,足太阳非与手太阳分为二,太阳不结则热无从结,手太阳与手少阴合为一,太少互结,其痛乌得不结乎?此等病形如卷轴,皆倒卷之下药使之然,必非庸工所梦见,非可以系铃解铃属之也。五六日前当解而不行解法,后此纵欲以汗解之,精气不足以供矣。未欲解也,别篇内种种解热、解结、解痛诸方,无一可以假借乎?计惟以不解解之,其结焉痛焉之热气则更新之,肾间大有水火之余气在也。然则太少之寒气一仍其旧耶?非也。寒热不过火水之气一而二,水火之精则二而一。太少合水火为寒热,故从标亦从本。标本虽热不尽热,虽寒不尽寒也。栀子豉汤主之,二物非寒却非热,第吐出水火之精,热固被其化,寒亦被其化也。

曹颖甫《伤寒发微》

发汗,若下之,而烦热,胸中窒者,栀子豉汤主之。

伤寒五六日,大下之后,身热不去,心中结痛者,未欲解也,栀子豉汤主之。

(合并了77与78条)吐下后而烦热,与大下后身热不去同,皆因液虚之后,津液不能外出皮毛,标热留而不去也。盖在外之标阳,以汗液和之则散,然液亏之人,又不能用发散峻剂,故但用香豉而已足。津液内亡,是生里热,于是气壅上膈,则胸中窒,甚则心中热。但病后余热,与实热不同,故但用生栀子十四枚而已足。在表者散而去之,在高者引而下之,而病后之余邪自解矣。

恽铁樵《伤寒论辑义按》

伤寒五六日,大下之后,身热不去,心中结痛者,未欲解也,栀子豉汤主之。(《玉函》作“此为不解”。)

柯韵伯云:病发于阳而反下之,外热未除,心中结痛,虽轻于结胸,而甚于懊憹矣。结胸是水结胸胁,用陷胸汤,水郁则折之也。此乃热结心中,用栀豉汤,火郁则发之也。

程应旄云:所结者,客热烦蒸所致,而势之散漫者,尚连及于表,故云“未欲解”也。

《伤寒类方》曰:按胸中窒结痛,何以不用小陷胸?盖小陷胸症,乃心下痛,胸中在心之上,故不得用陷胸。何以不用泻心诸法?盖泻心症,乃心下痞,痞为无形,痛为有象,故不得用泻心。

冉雪峰《冉注伤寒论》

伤寒五六日,大下之后,身热不去,心中结痛者,未欲解也。栀子豉汤主之。(玉函作此为不解。)

柯韵伯曰:病发于阳,而反下之,外热未除,心中结痛,虽轻于结胸,而甚于懊憹矣。结胸是水结胸胁,用陷胸汤,水郁则折之也。此乃热结心中,用栀豉汤,火郁则发之也。

尤在泾曰:心中结痛者,邪结心间而为痛也;虽然结痛,而身热不去,则其邪亦未尽入,与结胸之心下痛,而身不热者不同。此栀子豉汤之散邪澈热,所以轻于小陷胸汤之除实热也。

徐灵胎曰:按胸中窒,结痛,何以不用小陷胸。盖小陷胸证,乃心下痛,胸中在心之上,故不得用陷胸。何以不同泻心诸法?盖泻心证,乃心下痞,痞为无形,痛为有象,故不得用泻心。古人治病,非但内外不失毫厘,即上下亦不逾分寸也。

周禹载曰:伤寒误下,则在表之邪,乘虚内陷,此结痛之所由来也。今以栀子消吐,设无香或佐之,则虽吐,而在表之热不解,故木草称其主头痛烦闷。温毒发斑,得葱则汗。入盐则叶,得酒得治风,得薤则治利,得蒜则止血,生用发散,炒用止汗,为足太阳经表药,虽有散邪之方,终为五谷之属,非若他药专主表散,毫无裨益者比,故仲景以治误下吐汗后表散,其意良深也。

冉雪峰曰:按此条与上条,均重申栀子豉汤意义。上条胸中窒是虚,此条心中结痛是半虚半实。上条烦热,是热在内;此条身热,是热在外。此可看出栀子豉汤泛用曲当。栀子本治虚,亦可治虚而夹实,栀子本治内,亦可治内而兼外。胸中心中,两中字分广狭。胸中是浑言其全,心中是专指其所,或位胸中部位较高,心中部位较低,非是,结胸痛在心下,亦称胸,膈膜以上,均是胸中,何分高低。有外证身热,不可下,此条所叙用下,即是有身热,于何见之,即于身热不去四字见之。不曰身复热,身反热,而曰身热不去。是言未下之前。身原有热。既下之后,身热不去,词意甚为明显。下而大下,邪当内陷,陷则为坏证。今心下结痛,是邪已半陷。身热不去,是邪又半未陷,以故此证邪为半陷未陷,证为半坏未坏。适当病机出入间甚关键,此际再下不可,再汗不能,观前第六十条六十一条,两个下之后复发汗云云,义可瞭然。经论远瞩高瞻,不求之内外,而求之上下,游及于虚,从坎离交姤处,拨动机括,立法实为超超,上五苓证为太阳化水,此栀子证为太阳化热,二证均由太阳传化转变来,故二证或兼太阳残余证。本条冠首明标伤寒二字,以醒眉目,明明是较量外邪传未传,化未化,转变未转变,而假时髦家必欲批向膈膜紧缩,食管窄狭,将外因解作内因,与经论全书意义何关,于本篇、本栏、本条,意义又何关,学者当深求实际。

胡希恕《胡希恕伤寒论讲座》

伤寒五六日,大下之后,身热不去,心中结痛者,未欲解也,栀子豉汤主之。

这也是给治错了,伤寒没有给吃泻药的,五六日表不解,还得解表啊。“大下”,下就错了,大下就更错了。这时就使得邪陷于里了,热邪内陷,所以“身热不去”。

“心中结痛者”,心中不是指着心下,可能指着心脏,他这个书说“心中”,都是指着心脏部位。“心中结痛”,心中有支结疼痛的感觉。这个病我是没遇到过,据我的体会,可能类似心囊炎这类的病。由于表热,他给吃泻药,使邪热内陷,影响到心囊发炎。可能是这种情况。

心中结痛,“未欲解也”,说不是好病的样子,不是要好了,这个(情况)也可以用栀子豉汤。我用栀子豉汤治过急性心囊炎,是有效的,但我不是只用的栀子豉汤,我配合旁的药物。那么根据这段像心囊炎的这种情况,我也不敢说(就是),因为这个书也没有明说,不过我们这么研究的,他写的(是)心中,不是心下,不是胃。

任应秋《伤寒论语译》

伤寒五六日,大下之后,身热不去,心中结痛者,未欲解也,栀子豉汤主之。

【校勘】《玉函经》:“未欲解也”句作“此为未解”。

【句释】“心中结痛”,徐大椿云:“结痛,更甚于窒,栀子豉汤主之,按胸中窒结痛,何以不用小陷胸,盖小陷胸证乃心下痛,胸中在心之上,故不得用陷胸。”是“心中”即“胸中”,心中结痛,仍然是食管的病变了。

【串解】柯韵伯云:“病发于阳,而反下之,外热未除,心中结痛,虽轻于结胸,而甚于懊矣。”这可能是急性食道炎症之类。

【语译】五六天来本是患的太阳伤寒病,表证还存在,便遽然用大量的泻下剂,结果,不仅发热不退,并增加了胸腔部的结痛症状,这说明病况还在演进,可以用栀子豉汤的解热消炎剂。

刘渡舟《伤寒论诠解》

伤寒五六日,大下之后,身热不去,心中结痛者,未欲解也,栀子豉汤主之。

【解析】本条论述火郁影响血分而见心中结痛的证治。

“伤寒五六日,大下之后,身热不去”,而不见恶寒,说明邪已化热,与伤寒表证初起不同。以方测证,可知表邪已化热入里。火热郁于胸膈,必有心烦懊憹等证。然本证火郁所及,不仅影响气分不和,而且进而影响血脉不利。心主血脉,不通则痛,故见“心中结痛”之证。“心中结痛”较“胸中窒”之证更为深重。因其病因仍是火郁,故仍用栀子豉汤治疗,不必再加丹参、郁金等活血化瘀药物。由此联系到《医宗金鉴》所载之“截法”治疗心痛,方用栀子、乌头二药,偏热者重用栀子,偏寒者重用乌头,以及伤科常用栀子泡黄酒外搓筋肉,以消瘀止痛等方法,均说明栀子除清热泻火的疗效外,还具有调理血脉的作用。

倪海厦《伤寒论》

伤寒,五六日,大下之后,身热不去,心中结痛者,未欲解也,栀子豉汤主之。

都是余热未去,攻下了以后造成的,心中结痛者,不是心脏痛,是胃里面难过,也就是胃痛,伤寒论里面讲心就是胃,讲胃就是肠。刚刚讲的汤剂都是病后调理用的,不是用来治病的。

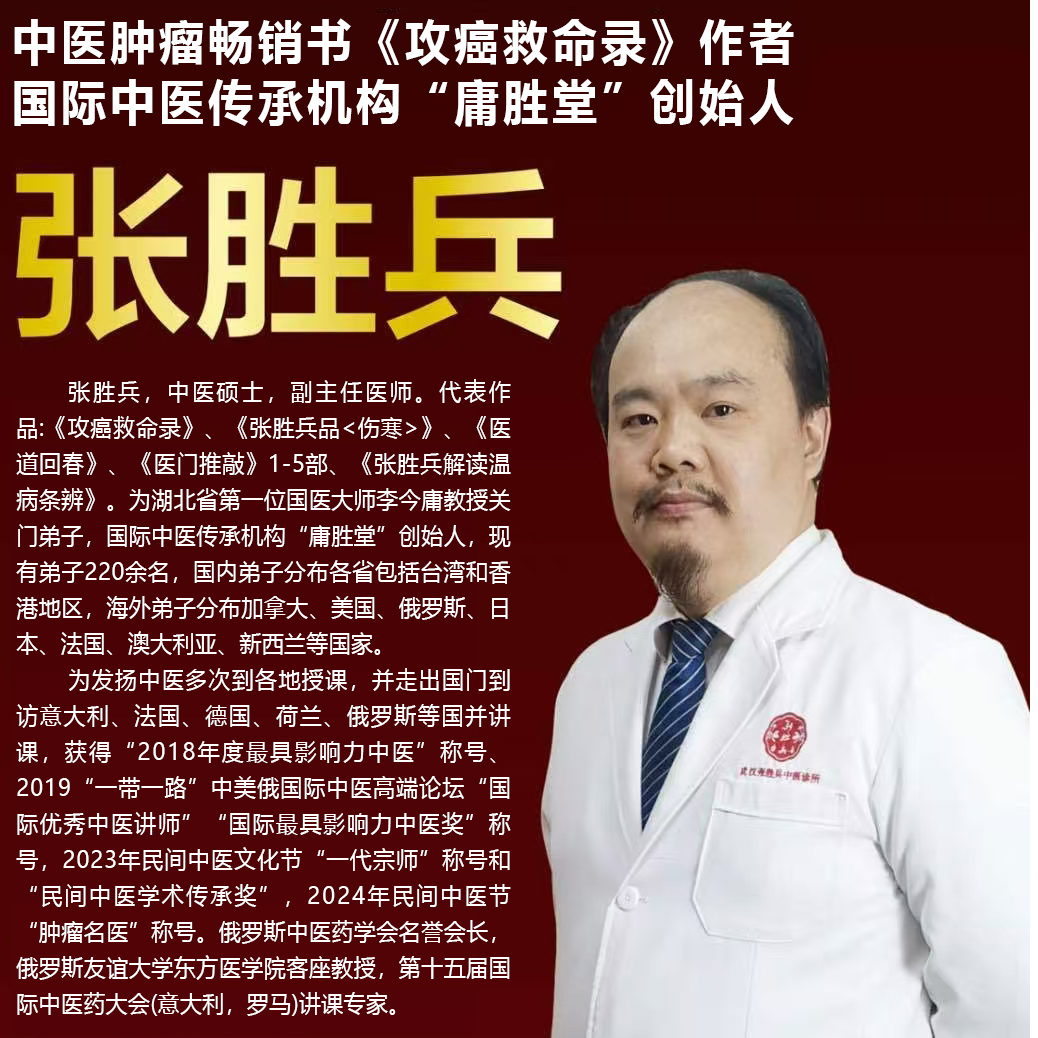

张胜兵《张胜兵品<伤寒>》

伤寒五六日,大下之后,身热不去,心中结痛者,未欲解也。栀子豉汤主之。

以下解读内容为精简版,详细解读请查看:第57讲 张胜兵品《伤寒》之太阳病(77-81条条文 栀子豉汤加减方)

在《伤寒论》第78条中,“身热不去”这一表述存在一定争议。有注家认为它表明表邪未除尽,但这种解读并不准确。在我看来,伤寒病程已至五六日,且经过大下治疗后,表邪早已入里化热,郁于胸膈。

从症状表现来看,第78条栀子豉汤证出现了胸心中结痛,相较于第77条的烦热、胸中窒闷更为严重。这充分说明热邪郁于胸膈,虽同样是无形邪热郁于胸膈引发的烦热(与76条栀子豉汤证的烦热意思相同),但已对气机产生了更严重的影响。起初只是引起胸中窒塞的症状,若进一步加重,邪热就可能由气分影响到血分,导致血行不畅,进而引发心中结痛。

第78条的症状程度比77条更甚,不过上焦热郁同样会导致身热。但这里需要注意的是,此身热并无恶寒症状,这就表明并非表证。张仲景在此处虽未明确写出“但不恶寒”,但从临床实际和条文逻辑推断,应是省略了这一表述。也就是说,“身热不去”并非指表邪未除尽,而是指原本就有热,现在热仍在,但原因已发生变化。原本的热是由表证引发,而现在的热则是上焦热郁所致。从临床表现上,二者都表现为热,所以条文中说“身热不去”,只是有无恶寒症状的区别。

所以,第78条是在第77条的基础之上更进一步,我们可以认为是栀子豉汤的重证,相比来说,76条最轻,77条就重一些,78条就最重。从栀子豉汤仅仅出现虚烦不得眠,反复颠倒,心中懊憹,到烦热胸中滞的气分证,以及身热不去,心中结痛,由气分到了血分的三种不同情况的栀子豉汤。

基于此,第78条可翻译为:外感病经过五六天,使用峻猛药物攻下之后,仍有身热,但不恶寒。心胸部出现疼痛,这是热邪与胸膈之气相互郁结,气机不畅所致。邪热由气分影响到血分,导致血行不畅,从而引发心中结痛,这种情况同样使用栀子豉汤治疗。

尽管第78条是栀子豉汤的重证,但从病机角度分析,胸膈郁热仍是其基本病机,所以依然采用栀子豉汤来清宣郁热。郁热得以宣散,气机自然畅达,气机畅达则血脉运行流利,心中结痛的症状自然就会消除。方中的豆豉性味辛散,具有解表之功,后世基于此发展出了葱豉桔梗汤来解表。不过,栀子豉汤并非用于治疗表证,豆豉在此处的功效是宣发胸中之郁热,此处的“虚”指的是无形的热邪,并非阴虚火旺。

在讲解导赤散时,曾提到导赤散引心火下行、利小便的作用类似于栀子。在临床中,我们可以用栀子来替代导赤散中的相关功效,也可在导赤散基础上进行加减,加入栀子。但需要明确的是,导赤散原方并无栀子,原方由木通、甘草、生地组成,这三味药在这里起到了类似栀子引心火下行、利小便的作用。

有人可能会问,第78条邪热由气分影响到血分,而栀子豉汤中并无活血化瘀之药,它是如何治疗血分证的呢?其实,栀子具有通利血脉、活血疗伤的作用,能够清除心中之结痛。在临床实践中,不少治疗跌打损伤的秘方外用药中就会用到栀子。比如,有人将栀子打碎,与大黄、乳香、没药、红花、土鳖虫等药物一起使用,治疗跌打损伤。这是因为栀子能够通利血脉,在跌打损伤外用药方面应用广泛,古人也常用栀子来活血通脉。

栀子外用十分广泛,不仅可用于跌打损伤,起到凉血、活血、止血以及消肿止痛的作用,还可用于皮肤病,如皮肤红肿热痛等情况。此外,栀子还可用于治疗带状疱疹,也有人用栀子治疗轻度烧烫伤。治疗烧烫伤的外用秘方,可将大黄、地榆、栀子各等份磨粉,对于不是特别严重、不需要植皮的烧烫伤,大多能取得良好疗效。若在此基础上加入血余炭(头发烧成炭),效果会更佳;若再加入烧过的牛粪,治疗烧烫伤的效果更为显著,甚至可能不留痕迹。不过,这些经验方和民间秘方虽有一定效果,但并非万能。