伤寒论名家解读汇编——第53条

注:1、以下是历代名家对伤寒论解读观点的出处索引,可以为大家对比阅读提供参考;2、因时代不同作者所引用的伤寒论版本差异,整理遗失等客观原因,部分条文解读或有缺失敬请谅解!

第53条:病常自汗出者,此为荣气和。荣气和者,外不谐,以卫气不共荣气谐和故尔。以荣行脉中,卫行脉外,复发其汗,荣卫和则愈,宜桂枝汤。

成无己《注解伤寒论》

病常自汗出者,此为荣气和。荣气和者,外不谐,以卫气不共荣气谐和故尔。以荣行脉中,卫行脉外,复发其汗,荣卫和则愈,宜桂枝汤。

风则伤卫,寒则伤荣。卫受风邪,而荣不病者,为荣气和也。卫既客邪,则不能与荣气和谐,亦不能卫护皮腠,是以常自汗出。与桂枝汤解散风邪,调和荣卫则愈。

方有执《伤寒论条辨》

病常自汗出者,此为荣气和,荣气和者,外不谐,以卫气不共荣气和谐故尔,以荣行脉中,卫行脉外,复发其汗,荣卫和则愈,宜桂枝汤。

此与上条同,上以暂言,此以常者,谓无时不然也。上言脏,脏为阴而主里,此言荣,荣亦阴而主里,卫亦外,皆变文之互词。盖上条以暂言,故其词略,此以常言,故其词详,两相互发,义不殊也。然皆发汗,而此不言先其时者,以常故,无先后之可言也。

喻嘉言《尚论篇》

病常自汗出(无时不然),此为营气和。营气和者,外不谐,以卫气不共营气和谐故尔。以营行脉中,卫行脉外,复发其汗,营卫和则愈,宜桂枝汤。

按:脏无他病,但卫气不和,亦阳病而阴不病之例也。再按:春温之症,由肌肉而外达于皮肤,则太阳膀胱经之邪传自阳明胃经,与冬月外受之风寒,始先便中太阳,而伤其营卫者,迥乎不同。故此但言卫气不与营和,其无太过可知也。既卫不与营和,当用麻黄。乃但用桂枝者,可见温症中发汗之法,皆用解肌。盖久郁之邪,一解肌则自散,若大汗而重伤津液,反变起矣,此先圣用法之大关也。

张志聪《伤寒论集注》

病常自汗出者,此为荣气和。荣气和者,外不谐,以卫气不共荣气和谐故尔。以荣行脉中,卫行脉外,复发其汗,荣卫和则愈,宜桂枝汤。

此言桂枝汤能宣发荣卫之气血而为汗,又能调和荣卫之气血而止汗也。病常自汗出者,此为荣气和,言荣气自和于内也。故申言荣气和者,外不谐,所谓外不谐者,以卫气不共荣气和谐故尔,所谓不共和谐者,以荣自行于脉中,致卫自行于脉外。此虽自汗,当以桂枝汤复发之,荣卫和而病自愈,桂枝汤所以能发汗,而复能止汗者如此。

张锡驹《伤寒论直解》

病常自汗出者,此为荣气和,荣气和者,外不谐,以卫气不共荣气和谐故尔。以荣行脉中,卫行脉外,复发其汗,荣卫和则愈。

【注】此因上文荣气不足而复及于卫气也。卫气者,所以肥腠理,司开合,卫外而为固也,今不能卫外,故常自汗出,此为荣气和而卫不和也。卫为阳,荣为阴,阴阳贵乎和合,今荣自和而卫气不与之和谐,故荣自行于脉中,卫自行于脉外,两不相合,如夫妇之不调也,宜桂枝汤发其汗,调和荣卫之气则愈。

尤在泾《伤寒贯珠集》

病常自汗出者,此为营气和,营气和者,外不谐,以卫气不共营气和谐故耳。以营行脉中,卫行脉外,复发其汗,营卫和则愈,宜桂枝汤。

此即前条"阴弱者,汗自出"之意而发明之。谓营未病而和,则汗液自通;卫中风而不谐,则阴气失护,宜其汗常自出也。夫营与卫,常相和谐者也。营行脉中,为卫之守;卫行脉外,为营之护。何有发热恶寒之证哉!惟卫得风而自强,营无邪而反弱,邪正不同,强弱异等,虽欲和谐,不可得矣,故曰营气和者外不谐。不谐则岂特卫病而已哉!故欲营之安,必和其卫;欲卫之和,必逐其风。是宜桂枝汤助阳取汗,汗出则邪去而卫和,卫和则营不受扰而愈。

柯琴《伤寒来苏集》

病常自汗出者,此为营气和,营气和者,外不谐,以卫气不共营气和谐故耳。以营行脉中,卫行脉外,复发其汗,营卫和则愈,宜桂枝汤。

发热时汗便出者,其营气不足,因阳邪下陷,阴不胜阳,故汗自出也;此无热而常自汗者,其营气本足,因阳气不固, 不能卫外,故汗自出。当乘其汗正出时,用桂枝汤啜稀热粥。是阳不足者,温之以气,食入于阴,气长于阳也。阳气普遍, 便能卫外而为固,汗不复出矣。和者平也,谐者合也。不和见卫强,不谐见营弱,弱则不能合,强则不能密,皆令自汗,但以有热无热别之,以时出常出辨之,总以桂枝汤啜粥汗之。

上条发热汗出,便可用桂枝汤,见不必头痛、恶风俱备。此只自汗一症,即不发热者亦用之,更见桂枝方于自汗为亲切耳。

吴谦《医宗金鉴》

病常自汗出者,此为荣气和。荣气和者外不谐,以复发其汗,荣卫和则愈,宜桂枝汤。

【注】此又释上条荣卫所以不和之义也。言病有时常自出汗者,此为荣气已和也。荣气和而热仍不解者,则是卫外之气犹不谐,而不与荣气共和谐也。所以荣气虽和,而时时自汗出,病犹不解也。盖以荣行脉中,卫行脉外,卫不和,则荣虽和而病不解。故复发其汗以抑卫而和荣,荣卫和而病自愈矣。亦宜桂枝汤。

【集注】方有执曰:此与上条同。上以暂言,此言常者,谓无时不然也。上言脏,脏为阴而主里。此言荣,荣亦阴而主里。以暂言,故其词略;以常言,故其词详。两相互发,义不殊也。

喻昌曰:此明卫受邪风,荣自汗出之理。凡汗出荣和,而发热不解,是卫强不与荣和也。复发其汗,伸风邪从肌窍外出,斯卫不强而与营和矣。正如中酒发狂,酒去其人帖然也。荣受寒邪,不与卫和,宜麻黄汤亦然。

吴人驹曰:上条发作有时,此则无时。而不自汗出,但热不解者,亦属荣卫不和。盖荣卫相得之为和,而荣不得独为之和也。

张锡驹曰:卫气者,所以肥膝理,司开阖,卫外而为固也。今受邪风,不能卫外,故常自汗出而热不解,此为荣气和而卫不和也。

魏荔彤曰:前以桂枝解肌者,和其卫而时发热之热止;此以桂枝发汗者,和其卫而常自汗之汗止。盖发其表而热解矣。故总结之曰:荣卫和则愈。

陈修园《伤寒论浅注》

病常自汗出者,此为荣气和。荣气和者,外不谐,以卫气不共荣气谐和故尔。以荣行脉中,卫行脉外,复发其汗,荣卫和则愈。

【注】上言营、言里而诊于尺中者,以营为阴也。营阴而卫阳和合而循行于肌表。今请再言卫气:病人常自汗出者,此为营气本和,然营气和者,而竟有常自汗之证奈何?

盖因卫外之卫气不谐,以卫气之虚,不能共营气和谐故尔。盖卫为阳,营为阴,阴阳贵乎和合。今营自和而卫不能与之和谐,以致营自行于脉中、卫自行于脉外,两不相合,如夫妇之不调治者。当乘其汗正出时,与桂枝汤啜粥,是阳不足者温之以气,食入于阴,气长于阳。既汗复发其汗,则阳气振作,营卫因之以和,则汗不复出而愈,宜桂枝汤。

此一节,因上文营气不足而复及于卫气也。

陈伯坛《读过伤寒论》

病常自汗出者,此为荣气和。荣气和者,外不谐,以卫气不共荣气谐和故尔,以荣行脉中,卫行脉外。复发其汗,荣卫和则愈,宜桂枝汤。

本脉法风则伤卫寒则伤营二语竖两条,亦补缀法也。两则字宜缓读,例如太阳中风不了了,久或移过于卫,则伤卫。太阳伤寒不了了,久或移过于营,则伤营。非谓凡风即伤卫,凡寒即伤营也。注家省却两则字读,徒以伤卫伤营为全论注脚,其亦昧乎本节之言乎?书病字,不冠风字寒字太阳字,太阳病证已不具,而自具一似病非病之常证,故以一病字约略名之。曰常自汗出,自汗可以常出乎哉?出汗既习以为常,其饮食起居,必与常人无以异。不独太阳受邪之汗不如此,就令卫气受邪之汗,度亦不如此,安有但见一证之常时中风者乎?且不曰汗自出,曰自汗出,汗自出者,却邪之汗也。若无邪之可却,常莫测其所自来。此岂太阳所能固,亦非卫气所能留,一若自恃其精气之日出而不穷也者,直是不和之汗耳。经谓不循卫气之道而出,非命曰漏泄乎?夫漏汗宁不自爱惜,假令卫气无恙在,则汗出少者为自和矣。无如卫气屡欲更新而不得,《金匮》有曰风中于卫,《灵枢》亦曰此伤于风,卫气非尽无遗邪也。邪在卫则精气走,经谓卫气走之者,指其内开腠理无已时也。看似便宜于营气,吾疑营气尤不情,不共卫气和谐为太恝也。曰此为营气和,营气和者,脉法名曰迟,设卫气亦和,名曰缓。缓迟相搏,名曰沉,有沉浸之义。融其和于同谐之内,如闺房静好之私也。其有猜焉者,汗外出是卫气犹外向。曰外不谐,内外虽和而不谐,则曲在外,焉有御门外而鼓瑟琴者乎?盖必卫共营和且谐,才是真和。反是则卫气如越轨,纵非恋邪,亦作恋邪论矣。营气何得独和耶?尚有其汗在,自汗已出。其汗未出,以其汗与营不相失。营行脉中,故脉中和,不同自汗与卫气不相得。卫行脉外,故脉外不和,如欲收回自汗,归入于脉中。法当复发其汗,散出于脉外。上条挪移卫气之汗之羡余,补营汗之不足。本条挪移营气之汗之羡余,补卫汗之不足。上条卫和营,本条营和卫,不离乎营卫和则愈。曰宜桂枝汤,本条且宜桂,则上条宜桂不待言。和营卫且宜桂,则上文和津液,下文和阴阳,宜桂亦不待言也。

曹颖甫《伤寒发微》

病尝自汗出者,此为营气和。营气和者,外不谐,以卫气不共营气和谐故尔。以营行脉中,卫行脉外,复发其汗,营卫和则愈,宜桂枝汤。(53)

病人脏无他病,时发热,自汗出,而不愈者,此卫气不和也。先其时发汗则愈,宜桂枝汤。(54)

此二节,为病后余邪不彻,营气弱,而不能与卫气相接言之,盖即《金匮》百合病,见于阴者以阳法救之也。自汗出为营气和,和之为言平也,血分中热度不高之说也。血分热度不高,而病后余湿,尚凝冱肌理,不能达于毛孔之外,故力弱而不能与卫气相接。营气行于肌肉,由动脉而外出孙络,故曰营行脉中;卫气由六腑淋巴管直达皮毛,不在孙络之内,故曰卫行脉外。卫气自强,故毛孔开而自汗;营气自弱,故腠理凝冱之湿,不能直达毛孔,与淋巴管中排泄之废料同出而俱散,故汗出而病不愈。要惟用辛甘发散之桂枝汤,以助肌理之血热,但令血热与出表之水气同化,则营卫和而病自愈矣。此病后但见自汗,如寒无寒,如热非热,病见于营阴之弱,以阳法救之之治也。至如病人脏无他病,时发热,自汗出,而不愈者,其病亦由营分之弱。曰卫气不和者,为其淋巴管中水液,自行排泄于毛孔之外,而血分热度太低,不能排泄肌腠留恋之湿邪,两者不相和,故营分久郁而时发表热。但用桂枝汤于未发热之时,则血中热度增高,使肌肉中余湿一时蒸化成汗,与在表之水气合并而出,则营气与卫气混合为一,而病自愈矣。此病后兼见发热自汗,身形如和,其脉微数,病见于营阴之弱,以阳法救之者也。向与门人王慎轩论《金匮》百合病,仲师所处七方,皆在发于阳者以阴法救之之例,而于发于阴者以阳法救之,篇中阙而不备。慎轩以为此二条足以当之,颇为近理,仲师所以不列于百合病者,或以不用百合之故,且欲留其不尽之旨,使人于无字处求之也。

恽铁樵《伤寒论辑义按》

病常自汗出者,此为荣气和。荣气和者,外不谐,以卫气不共荣气和谐故尔。以荣行脉中,卫行脉外。复发其汗,荣卫和则愈,宜桂枝汤。(《玉函》作“病常自汗出者,此为荣气和,卫气不和故也。营行脉中,为阴主内;卫行脉外,为阳主外。复发其汗,卫和则愈,宜桂枝汤”,《千金翼》同。《脉经》《千金》“荣气和者”云云十八字,作“荣气和而外不解,此卫不和也”十二字,无“荣卫和”之“荣”。吴本作“病常自汗出者,营气和,卫气不共荣气和谐故尔。复发其汗,营卫和则愈,宜桂枝汤”。注云:此段旧本多衍文,今删正。)

张锡驹:卫气者,所以肥腠理,司开阖,卫外而为固也。今不能卫外,故常自汗出,此为营气和,而卫不和也。卫为阳,营为阴,阴阳贵乎和合。今营自和而卫气不与之和谐,故营自行于脉中,卫自行于脉外,两不相合,如夫妇之不调也。宜桂枝汤发其汗,调和营卫之气则愈。

方有执云:此言常者,谓无时不然也。

程应旄云:此不必其为太阳中风,而桂枝汤亦宜者,如今人滋阴敛汗等类。

柯韵伯云:下条发热汗出,便可用桂枝汤,见不必头痛恶风俱备。此只自汗一症,即不发热者亦用之,更见桂枝方于自汗为亲切耳。

《伤寒类方》云:营气和者,言营气不病,非调和之和。自汗与发汗迥别,自汗乃营卫相离,发汗使营卫相合;自汗伤正,发汗驱邪。复发者,因其自汗,而更发之,则营卫和而自汗反止矣。

丹按:《灵枢·营卫生会篇》云:营在脉中,卫在脉外。又《卫气篇》云:其浮气之不循经者,为卫;其精气之行于经者,为营气。正此段之所根柢也。

冉雪峰《冉注伤寒论》

病常自汗出者,此为荣气和。荣气和者,外不谐,以卫气不共荣气和谐故尔。以荣行脉中,卫行脉外。复发其汗,荣卫和则愈,宜桂枝汤。

冉雪峰曰:此条可与上四十九条参看,两两均是自汗,但彼是营卫和的自汗,此是营卫乖的自汗。一是就正的方面说,一是就邪的方面说。可见自汗,有正有邪,有好有坏,以故有愈有不愈。盖营卫两两吸含,两两合化。合化,则无汗可使有汗,吸含,则有汗又可使无汗。在生理原是一个作用,在病理却显出两个象征。徐氏类方谓自汗是营卫相离,发汗是营卫相合。自汗伤正,发汗驱邪,尚只见得一面。麻黄汤发汗,桂枝汤解肌,此是就方剂的性质言。桂枝汤既解肌,又发汗,此是就治疗功用言,也即是就方剂治疗配合病理生理言。无汗的机窍在营卫,有汗的机窍亦在营卫,桂枝调和营卫,所以桂枝汤能止汗,又能发汗,从根本处会通,则一切深邃义理,杂错词句,均可彻底了了,不尔,鲜有不惑者。但本条只言营卫,只言营卫功用,只言昭显出来的病证疗法,并未肯定区分风寒伤营伤卫。自王叔和辨脉平脉篇内,有风伤卫,寒伤营二语。庞安常作伤寒总病论因之。成无己作伤寒明理论又因之。后贤如唐容川柯韵伯等,纷纷辨论,莫衷一是,几成为伤寒论一种争执要点。须知风可伤卫,风亦可伤营,寒可伤营,寒亦可伤卫。又或风寒营卫两伤,先后多寡,常变本末,会而通之,头头是道,若粘着一面,不免生出种种捍格。再本段条文,玉函、脉经、千金、千金翼,无本得同。吴氏伤寒分经,自注此条多衍文,今删正。是条文既多删改,诠说又多纷歧,吾人抱残守缺,摩挲玩读,甚未可拘牵文义,死于句下。日人山田氏谓此条为叔和言,而非仲景语,不为无见。要在理求其是,事求其真而已。

胡希恕《胡希恕伤寒论讲座》

病常自汗出者,此为荣气和。荣气和者,外不谐,以卫气不共荣气谐和故尔。以荣行脉中,卫行脉外。复发其汗,荣卫和则愈。宜桂枝汤。

“病常自汗出者”,这就是单独一个证了,就是经常出汗的病人。“病常自汗出者”,就是常自汗出的病。咱们前面开始的时候讲的中风证,阳浮而阴弱,按到脉里面弱。那么汗出是由血管里头伤于营,他说“此为营(荣)气和”。虽然关系脉内之营,但是这个毛病在营没有什么责任,责任应该在脉外之卫,由于“卫气不共营(荣)气谐和故尔”。这是什么意思?在这儿我把气、血、营、卫跟大家简略说一说。

古人是这么来看人身的体液,体液古人只能看到这么一点,古人不知道造血器官,就知道饮食入胃,拿现在的话来说,就是经过胃消化之后,它要进血管,古人知道这个。化而为赤,古人叫作血。一进血管就是红的,古人叫作血,出于血管古人叫作气。血与气都来源于饮食,这是古人的看法。那现在的意思呢?就是我们饮食入胃了,营养成分血管给吸收了,然后输送到人的周身。拿现在话说就是营养成分,那么古人管这个东西叫什么呢?叫精气。精气就是养人的精真之气,人非它不能养。所以古人说得很好:这个东西不到哪儿,哪儿不行。

但是他(古人)说的还是有点问题,他说脾为胃行津液,输送到四肢百骸,不到足,足就不能行;不到手,手就不能握。古人看东西就是疏,不密。他就是概要地说,饮食入胃,在血管里头色赤为血,就是其精者;其汗者,不在血管里头,在血管外头,那叫气,古人这么看。那么气是什么样呢?与后世说的不一样,我说的这些都是《内经》上的,你们看一看就知道了,看看《灵枢·营卫生会》篇上就有。气如雾露之溉,就像下雾下露水似的,遍布人的周身,哪儿都是,甚至于润泽皮毛也都是气的作用。如雾露之溉,那就是指的津液,不过它不在血管之内,在血管外头。古人也知道这两个东西(气血)互相起作用,《内经》上也有啊,说“夺汗者亡血,夺血者亡汗”,也知道血管内外通透,知道得很(清楚),你看发汗过了,血也没有了,失血的人也没有汗,再不能发汗。

那么营卫是什么呢?说在血管里的作用,就是血的作用叫作营,营以周身嘛,也叫作荣,咱们这个书上写的是荣。那么血管外气的作用,气的作用叫作卫。所以从本体上说,就是血与气。从作用上来说,就是营与卫。

(卫气营血)其实是两个东西,不要有四个(概念),就是气血,从基础上来说就是气血,就是我们饮食水谷化合物。当然在《灵枢》上讲,也吸收天气了,所以说这个气来自上焦,血管吸收了,也得到达肺,到肺了说“受之于天”,于天,就是指天气。王冰那个注说是先天,搞到肾上去了,不对的,那在生理上也讲不通的。古人也知道气的成熟,不但有水谷化合物,也得有空气的氧气,这与现在生理讲的也没有什么大差别,但是不够细致。血管的通透作用,古人知道,但是不像西医现在搞得那么清楚,也知道它的作用,也知道它是养人的,在血管外头的气的作用叫作卫,在血管内的作用叫作营,古人是这么个看法。

营卫是相附而行的,一点也不能离开。人如果常出汗,由于卫不和,就是血管外头的气,不与脉内之营气调和,于是乎,卫自出于脉外,营而自行于脉内。卫失去营就不固,就要出汗。营失去卫也不守,也是由里头往外分泌体液,分泌津液,所以才常汗出。

归根到底毛病在哪儿呢?是在卫,而不在营,就是卫不与营协调了。古人说协调的就是血管通透作用,可没明说,说得不像现在西医解剖生理学那么仔细。这段就说明下面这些问题。

为什么常自汗出?说营气本来是没毛病的,这是外不谐,就是营气外面(的)卫气,不共营气谐和故尔——本来血管外头水分进血管里头,血管里头的水分也出外头了,因为我们饮食营养成分都在血管里头,必须出血管才能营养组织细胞,组织细胞的废物也得进血管里去才能够排出,由小便排出这种液体废物。古人对这个也知道一些,不是一点不知道,但是话说得非常笼统,不够细腻——那么这就造成什么样子呢?营自行于脉中,卫自行于脉外,“自行”就不行了,不调和了。

对营卫的阴阳,古人讲得很好,说卫得有营,才能固于外;营由于卫外为固,才能守于内,(古人)没说血管通透作用,只是说这个(营卫的阴阳)来说明,但是哪个也不能离开哪个(另一个)。如果它们两个不调谐,那就坏了,非出汗不可。

这一段就这么个解释。我认为在这个地方(卫气营血)中医就应该参考解剖生理,看看那血管的通透作用,那解释得非常细腻、具体,明明这段内容说的就是这个。如果我们要对生理上的情况做更细致的了解,我们就应该看看《解剖生理学》。

桂枝汤,从这段和下段(来看)能调和营卫。不是“出汗”吗?用桂枝汤再发汗,使营卫协调就好了,桂枝汤起这个作用的。这是头一节,说是“病自汗出者”,就是常自汗出的病,这类的病用桂枝汤可以解决的,这是由于卫气不和。

任应秋《伤寒论语译》

病常自汗出者,此为荣气和,荣气和者,外不谐,以卫气不共荣气谐和故尔,以荣行脉中,卫行脉外,复发其汗,荣卫和则愈,宜桂枝汤。

【校勘】《玉函经》:作“病常自汗出者,此为荣气和,卫气不和故也。荣行脉中,为阴主内;卫行脉外,为阳主外,复发其汗,卫和则愈,宜桂枝汤”,《千金翼方》同。《脉经》《千金要方》:“荣气和者”以下十八字,作“荣气和而外不解,此卫不和也”十二字。

【句释】“荣(同营)卫”,《灵枢·营卫生会》云:“营在脉中,卫在脉外。”《灵枢·卫气》云:“其浮气之不循经者为卫气,其精气之行于经者为营气。”陆渊雷云:“《灵枢》所谓营卫者,营指血浆,卫指体温,体温之来源在内脏(肝脏温度最高),而随血行以温及四末,血之行于脉中也可见,故曰营在脉中,体温之随血运行也不可见,故曰卫在脉外,血之运行,至静脉而还流,故曰精气之行于经者,体温之随血运行,至浅层血管而放散于外,故曰浮气之不循经者,营卫之故,如是而已。”

【串解】张锡驹云:“卫气者,所以肥腠理,司开阖,卫外而为固也。今不能卫外,故常自汗出,此为营气和,而卫不和也,卫为阳,营为阴,阴阳贵乎和合,今营自和,而卫气不与之和谐,故营自行于脉中,卫自行于脉外,两不相合,如夫妇之不调也,宜桂枝汤发其汗,调和营卫之气则愈。”说虽如此,终嫌蛇足,不甚切合事实。

陆渊雷云:“病常自汗出者,由于肌腠疏,汗腺分泌过多耳,何有于卫气不共营气谐和哉。桂枝汤之治自汗,由于桂枝收摄浅层血管,芍药弛缓内部组织血管耳,何有于和营卫哉。”

还是以陆氏之说较恰切,即或以“荣气和”指末梢血管的充血,“卫气不和”指汗腺的亢奋,是荣气和卫气的步调是一致的,哪里能说不和呢?常常出汗,就是不和,为什么又说“为荣气和”呢?

【语译】太阳病,桂枝证,病人常常出汗,这是由于汗腺神经过于亢奋,调节机能不大协调的结果,应该给以桂枝汤调整调节机能,自然就逐渐恢复正常了。

刘渡舟《伤寒论诠解》

病常自汗出者,此为荣气和。荣气和者,外不谐,以卫气不共荣气和谐故尔。以荣行脉中,卫行脉外,复发其汗,荣卫和则愈,宜桂枝汤。

【解析】

本条论述荣卫不和,常自汗出的证治。

病,泛指已病之人,证见经常的自汗出,这是荣气无病而在外的卫气不与荣气相和谐的缘故。在正常的生理情况下,荣行脉中为卫之守,卫行脉外为荣之使,荣滋卫而使卫气不亢,卫护荣而使荣阴不泄。相互为用,相互制约。今因在外的卫气与荣气相离而不相将,卫气失却固外护荣之能,使荣气不能内守,故常自汗出。虽然荣气本身无病,但卫气不能固密,二者仍然不能互相协调,即所谓“以卫气不共荣气和谐故尔”。这种营卫不和的自汗出,可治以桂枝汤。因病本自汗出,而又用桂枝汤发汗,故谓“复发其汗”。桂枝汤有滋阴和阳,调和营卫的作用,用其发汗,可使营卫和合,卫外为固,荣阴内守,汗出自愈。此为发汗以止汗之法。

对本条荣卫不和的自汗证,注家有两种不同解释。一种意见认为,卫气不和的原因是受风邪所伤,用桂枝汤复发其汗,以祛风邪而和荣卫。另一种意见认为是荣卫本身失却协调,和风邪无干。根据条文,既未言太阳病,也不见寒热、头痛、脉浮之表证,故应以无太阳证的荣卫不和之说为妥。临床上,对于没有寒热、头痛等表证的自汗出病人,使用桂枝汤,每可取效,也是明证。

倪海厦《伤寒论》

病常自汗出者,此为营气和。营气和者,外不谐,以卫气不共营气和谐故尔。以营行脉中,卫行脉外,复发其汗,营卫和则愈,宜桂枝汤。

中医对营卫的观念,营就是血,卫就是气,营在肌肉里面,营的路线,从动脉血管到小血管到孙络,中医讲的孙络就是微血管的部份;气就是我们的动能,所以气虚掉的时候,就没有什么力气,讲话都懒得讲,卫气的路线就从腑,往往这个气从肠胃吸收营养后从淋巴系统一直走,走在皮肤毛孔;所以有流汗和流血两种,在血管里面看到的是血,血管的外面有一层薄膜圈到了,这层网膜就是中医讲的气的走向,网膜的力量很强,常见心脏的动脉血管破掉的时候,网膜会把它包到,在没有完全破裂之前,还有一段时间可以急救,而且在破掉之前会有症状,病人的症状就是心痛彻背背痛彻心,或心口绞痛、刺痛。五六十岁的人常常在副主动脉上面破裂,在心脏的上方有一副主动脉,血出来很多,往往有网膜包到,就是被气包到了,病人不会马上死,可是很危险,病人不能动,一动就喷出来了,中医的方法是让血急速的流回去,加强网膜的力量,让血管愈合,西医的方法就是把这一段割掉,接个血管上去,在接的时候,把动脉导到维生机上面,很快的接完血管再导回来,接个人工血管这样没有网膜了,就没有第二次机会了。往往再发病的时候,血已经喷出来了,所以中医讲的气血同源,讲的就是血管外面的网膜。

病人常常自汗出,病人本身平常就在流汗。营行脉中,卫行脉外,复发其汗,营卫和则愈,人的气血要两和,血管的网膜和淋巴系统的气是相通的,如果血管里面的水少了,它会自动供应水,如果血管里面的水太多,水自然会出来,给淋巴系统传到皮肤毛孔,发汗发掉了,互相有协调作用,所以两者的管路是通的,当气和血不协调的时候,桂枝汤最大的功能就是调和营卫,汤剂下去后,本来不协调的变得协调了,本来淋巴系统里面的水份要进入血管里面的,如果气太旺了,水太过了发到皮肤表面,这水原本应进入血的,结果跑出去.就代表营卫不协调,所以平常没事流汗的人,气候又没变化.突然流虚汗,就是代表营卫不协调,这时候没有病无所谓,有症状就可以吃桂枝汤,让它协调。中风证是伤到卫分,只需要用到桂枝;而伤寒是营卫两伤,因此麻黄与桂枝必须并用。

新药物学知道麻黄素有刺激中枢神经的效能,是作用于交感神经兴奋药,我们用作发汗药。麻黄素,西医用在急救、兴奋上面,也知道麻黄会发汗,但是西医只用单味的麻黄,用麻黄素发汗和安非他命造成很多的问题,吃单味的麻黄素并不能发汗,如果麻黄素没有桂技,只是个宣肺的药,不能得到真的汗,因为麻黄素是阳药,能把气管打开来,性轻而且升,一下就跑到脑部去了,头部阳气很盛,当然会睡不着觉,所以张仲景在汤剂用麻黄的时候,一定把麻黄素先煮掉。

中药讲气和味所以【神农本草经】上面一定讲气和味,药有的时候要取药的气,有的时候要取药的味,例:大黄用来头面五官的热,大黄是寒凉的药,是消炎的药,如果牙齿痛、头上的病、眼睛红肿,取大黄的性就要用开水烫,所以麻沸汤就是用滚水烫下去,这消炎的药就走上面,就是取它的气。如果把大黄煮两个小时,药味都煮出来了,这是取它的味,这时候大黄是往下走,而不是走到头上,所以大承气汤就一定是取它的味,因为要攻下。所以麻黄煮过以后,就不取它的气,取它的味了,麻黄直接进入肺,用麻黄发表流汗的时候,一定加桂枝在里面,因为没有桂枝,麻黄不会流汗,麻黄进入肺让气管打开来,不论寒证热证都用得到麻黄,所以小青龙大青龙都有麻黄。

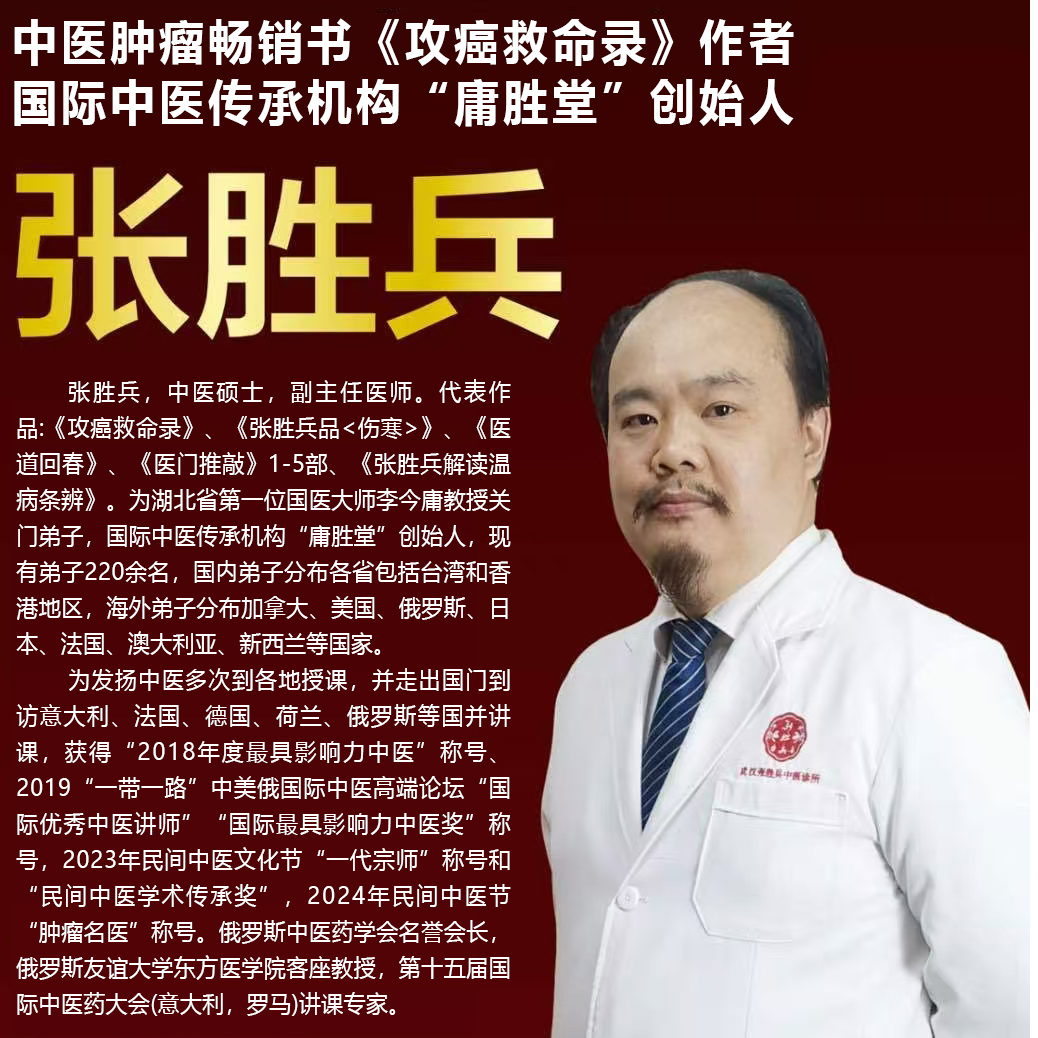

张胜兵《张胜兵品<伤寒>》

病常自汗出者,此为荣气和,荣气和者,外不谐,以卫气不共荣气谐和故尔,以荣行脉中,卫行脉外,复发其汗,荣卫和则愈,宜桂枝汤。

以下解读内容为精简版,详细解读请查看: 第39讲 张胜兵品《伤寒》之太阳病(53-54)条条文

第53条中“病常自汗出者”,这里“病”可理解为病人,也可理解为某种病症,其常见表现就是病人经常自汗。

“此为荣气和”,这里的“荣气”,其实就是我们常说的营气。在汉朝以前乃至古代典籍里,多写作“荣”。从字义上看,“荣”有濡养之意。后来演变为“营”,可将其理解成像小房子一样,是容纳津液、血液等物质的容器,但本质上它指的是脉,也就是脉络、经脉等。不过,大家千万别把“荣”或“营”简单地等同于血管。

脉是气血运行的通道,像十二经脉加上任督二脉,组成十四正经。这些经脉在解剖学上是看不到的,但它们确实客观存在,因为气血就在其中运行。中医里的气血,尤其是气,是看不见摸不着的,可把它想象成推动血和津液运行的动力与能量,气属阳;而血液、津液等则属阴。在气血津液体系中,气属阳,血和津液属阴,阴所涵盖的内容统称为“荣”或“营”。

在脉中循行的血、津液等,能够濡养人体的身体、四肢百骸以及各个组织。所以,“荣”“营”和“濡”意思相近,都表示濡养。

这里我要和大家探讨一下,很多人会问血管是不是就是营,答案并非如此。在针灸学和经络学里,经络是气血运行的通道,但经络是看不见摸不着的,只有在活人身上,通过针灸刺激穴位传导时,才能感知到这条路径。所以,经络是客观存在但无法直观看到的。同样,经脉既包括经络,也包括血脉,不能简单地将血管等同于经脉,营和荣的概念也不能局限于血管。

中医的气血津液,本质上属于哲学概念,不能完全物质化地去理解,需要抽象地看待。就拿血液来说,我们肉眼看到的从血管里流出的红色液体是血液,但《黄帝内经》认为经脉是气血运行的通道,十二正经、任督二脉以及奇经八脉里都含有气血。既然经脉在解剖上无法明确呈现,那我们就不能肯定地说血管里流动的红色液体就是中医哲学概念里气血的“血”。中医所说的“血”是广义的、抽象的,血管里的红色液体只是其中一部分。

这也是中医所说的血虚和西医所说的贫血不能画等号的原因。西医所说的贫血,是基于肉眼可见的红色液体来判断的;而中医的血虚,是一种全身性的、广义的、抽象的虚弱症状,这里的“血”既包括血管里的红色液体,也包括在经络中运行但看不见摸不着的那一部分“血”。

气是推动血运行的动力,血和津液的运行都需要气来固摄和统摄,防止它们溢出脉外。这里的“脉”涵盖了经脉,也就是经络和血脉。

对于初学者而言,如果实在难以理解,可以简单地把“营”狭义地理解为血管里的血,把血管当作“荣”或“营”,气则像是守护这个“房子”(血管)的力量,气属阳,负责守护营和血,保证它们正常运行,不溢出脉外。

打个比方,气可比作男人,营可比作女人。在卫气营血的关系中,卫气就像保护营血的男人,有阳刚之气,能起到固摄作用;而营血则像女人,需要得到男人的保护。不过,如果男人得不到女人的滋养,就可能变得亢奋,因为气属阳。

从专业角度讲,营行于脉中,是卫气的守护对象;卫行于脉外,是营气的使者。二者一内一外,一阴一阳,相互协调、相互为用。营卫和谐,阴阳平衡,人体就不会生病;若营卫失和,就可能引发病变。

第53条中“病常自汗出者为荣气和,荣气和者,外不谐,以卫气不共荣气谐和故尔,以荣行脉中,卫行脉外,复发其汗,荣卫和则愈,宜桂枝汤”。这里说“荣气和”,意思是营气本身是正常的,但“外不谐”,“外”指的是卫气,也就是说卫气与营气不和谐。这就好比男人和女人之间,女人温柔和谐,没什么问题,但男人不配合,关系不融洽。

营卫不和,是指卫气和营血之间不协调,并非其中一方变强或变弱,它们本身都是正常的。只是营血没有得到卫气的有效固摄,就像女人得不到男人的重视,就会从脉中跑出来,形成自汗。营分里的阴液溢出脉外,从皮肤渗出,这就是自汗的原理。

针对这种情况,既不需要补卫气,也不需要补营气,而是要调和营卫,也就是调节他们之间的关系。桂枝汤就是用来调和营卫的,并非是针对哪一方虚弱进行补益。

这与后世医家所创的玉屏风散治疗流汗的情况完全不同。玉屏风散由黄芪、白术和防风按2:2:1的比例组成,它适用于肺卫不固,即卫气虚弱,无法固摄营阴,导致营阴外泄而出汗的情况,相当于男人变弱,女人就跑出去了,这时需要补气,用玉屏风散。

而桂枝汤治疗汗证与桂枝加附子汤治疗漏汗也不一样。桂枝加附子汤治疗漏汗,是因为阳虚了,需要用附子来补阳。所以一定要区分清楚。

第53条和第54条中提到的自汗出,都是营卫不和,并非哪一方虚弱,只是二者关系不协调,这与后世用玉屏风散治疗卫气虚弱不能固摄津液的情况,以及桂枝加附子汤治疗阳虚漏汗的情况,都完全不同。

第53条的核心在于“卫气不共荣气谐和故尔”,也就是卫气与营气不和谐,就像男人不理女人,女人生气跑出脉外,形成自汗。这时要用桂枝汤来调和营卫,也就是调和他们之间的关系。这里的“复发其汗”,并非是因为有邪气需要通过发汗来驱除,而是桂枝汤在调和营卫时的一种表现。可以理解为,桂枝汤在调和营卫关系时,让那些不协调的部分得到解决,从而使营卫重新和谐。因为卫属阳,营属阴,所以调和营卫也可以说是调和阴阳。

总结第53条,病人经常自汗出,是因为荣气和而卫气不和,导致营卫失调。由于营行于脉中,卫行于脉外,二者相互协调才能健康无病,所以必须用桂枝汤来调和,使营卫重新和谐,疾病才能痊愈。

最后编辑于 2 天前 · 浏览 226

伤寒论名家解读汇编

伤寒论名家解读汇编