伤寒论名家解读汇编——第38条

注:1、以下是历代名家对伤寒论解读观点的出处索引,可以为大家对比阅读提供参考;2、因时代不同作者所引用的伤寒论版本差异,整理遗失等客观原因,部分条文解读或有缺失敬请谅解!

第38条:太阳中风,脉浮紧,发热恶寒,身疼痛,不汗出而烦躁者,大青龙汤主之。若脉微弱,汗出恶风者,不可服之,服之则厥逆,筋惕肉瞤,此为逆也。

成无己《注解伤寒论》

太阳中风,脉浮紧,发热恶寒,身疼痛,不汗出而烦躁者,大青龙汤主之。若脉微弱,汗出恶风者,不可服之,服之则厥逆,筋惕肉瞤,此为逆也。

此中风见寒脉也。浮则为风,风则伤卫;紧则为寒,寒则伤荣。荣卫俱病、放发热恶寒、身疼痛也。风并于卫者,为荣弱卫强;寒并于荣者,为荣强卫弱。今风寒两伤、则荣卫俱实,故不汗出,而烦躁也。与大青龙汤发汗、以除荣卫风寒。若脉微弱,汗出恶风者,为荣卫俱虚,反服青龙汤,则必亡阳,或生厥逆、筋惕肉瞤,此治之逆也。

方有执《伤寒论条辨》

太阳中风,脉浮紧,发热,恶寒,身疼痛,不汗出而烦躁者,大青龙汤主之,若脉微弱,汗出,恶风者,不可服,服之则厥逆,筋惕肉瞤,此为逆也,以真武汤救之。

末后六字。旧本大青龙汤主之,黄氏正之如此。盖既日不可服,服之为逆,则安得又复有大青龙汤主之之文,传写之误甚明,黄氏正之甚是,当从之。后人又因其更改致疑,并六字皆删之,删之则上篇第二十五条无凭证据,故存朱以备通考。然此与下条互相发明而同一治,故合二说并见于下。

喻嘉言《尚论篇》

太阳中风,脉浮紧,发热恶寒,身疼痛,不汗出而烦躁者,大青龙汤主之。若脉微弱,汗出恶风者,不可服;服之则厥逆,筋惕肉瞤,此为逆也。以真武汤救之。

天地郁蒸,得雨则和;人身烦躁,得汗则解。大青龙汤证,为太阳无汗而设,与麻黄汤证何异?因有烦躁一证兼见,则非此法不解。盖风为烦,寒为躁,故用之发汗,以解其烦躁也。究竟本方原于无汗者,取微似汗,若有汗者之烦躁,全非郁蒸之比,其不藉汗解甚明。加以恶风、脉微弱,则是少阴亡阳之证;若脉浮弱、汗出、恶风,而不烦躁,即是太阳中风之证,皆与此汤不相涉也。误服此汤,宁不致厥逆、惕瞩,而速其阳之亡耶!仲景不能必用法者尽如其法,更立真武一汤,以救其误。学者能识其郑重之意,即百用不主一误矣。特为剖析疑义,相与明之。

按:解肌兼发汗,而取义于青龙者,龙升而云兴,云兴而雨降,郁热顿除,烦躁乃解,匪龙之为灵,何以得此乎?观仲景制方之意,本是桂枝、麻黄二汤合用,但因芍药酸收,为兴龙致雨所不宜,故易以石膏之辛甘大寒。辛以散风,甘以散寒,寒以胜热,一药而三善具备,且能助青龙升腾之势,所以为至当至神之法也。然而去芍药之酸收,增石膏之辛散,外攻之力猛而难制,在寒多风少及风寒两停之证,则用当而通神;其有风无寒之证,及微弱之脉,若不知辨而概用之,有厥逆、惕瞤而亡阳耳,此疏庸之辈所为望而畏之乎!讵知仲景于风多寒少之证,而见微弱之脉,有用桂枝二越婢一之法。桂枝全方不去芍药,取用其二,全是不欲发汗之意。复改麻黄一汤为越婢一者,略用麻黄、石膏二物,示微发于不发之中耳。夫婢,女子之卑者也。女子固以顺为正,况于婢,则惟所指使,更无专擅矣。以大青龙之升腾变化,不可驾驭之物,约略用之,乃至性同女婢之卑柔,此仲景通天手眼也。只一方中,忽焉去芍药为大青龙,而升天兴云雨;忽存芍药为小青龙,而蟠泥润江海;忽焉用桂枝二越婢一,而细雨湿泥沙,精义入神之道,比仙经较著矣。后人不窥作者之藩,安望其能用之也哉!

再接:误服大青龙汤,厥逆、筋惕肉瞩者,既有亡阳之逆矣。亡阳即当用四逆汤以回阳,乃置而不用,更推重真武一汤以救之者,其义何居?盖真武乃北方司水之神,龙惟藉水可能变化,而水者,真武之所司也。设真武不与之以水,青龙之不能奋然升天可知矣。故方中用茯苓、白术、芍药、附子,行水收阴,醒脾崇土之功,多于回阳,名之曰真武汤。乃收拾分驰离绝之阴阳,互镇于少阴北方之位,其所收拾者,全在收拾其水,使龙潜而不能见也。设有一毫水气上逆,龙即得遂其升腾变化,纵独用附子、干姜以回阳,其如魄汗不止何哉?厥后①晋旌阳祖师②,以仙术斩蚊,捕至蛟龙遁迹之所,戒其家勿蓄勺水,乃至从砚水中逸出。可见水怪原有尺水丈波之能,向非真武坐镇北方,天壤间久为龙蛇之窟矣。即此推之,人身阳根于阴,其亡阳之证,乃少阴肾中之真阳飞越耳。真阳飞越,亟须镇摄归根,阳既归根,阴必翕然③从之,阴从则水不逆矣,阴从则阳不孤矣,岂更能飞越乎?故舍天人一致之理以谈医者,非其至也。

后贤用附子为末,以止阴躁,名曰霹雳散,药虽善,而名则可笑。夫阴躁正厥逆、润惕之候,而霹雳又青龙行雨之符,以是名方,其违圣悖理,可胜道哉!

张志聪《伤寒论集注》

太阳中风,脉浮紧,发热恶寒,身疼痛,不汗出而烦躁者,大青龙汤主之。若脉微弱,汗出恶风者,不可服,服之则厥逆,筋惕肉瞤,此为逆也。

此言风伤太阳而内干少阴之气化也。太阳中风,脉浮紧者,浮则为风,风乃阳邪,入于里阴,阴阳邪正相持则脉紧也。发热恶寒、身疼痛者,太阳受病也。不汗出者,表邪内入也。烦躁者,太阳而得少阴之气化也。此风邪随太阳之气内入,与少阴之热气相接,故宜大青龙汤主之。用麻黄配石膏通泄阳气,直从里阴出表,甘草、姜、枣助中焦水谷之津而为汗,配桂枝以解肌、杏子以疏表。此病气随太阳内入,宜从里阴而宣发于外。若脉微弱,里气虚也,汗出恶风,表气虚也。表里皆虚,大青龙汤不可服。服之,则阴阳表里不相顺接而为厥逆矣。太阳主筋,阳气虚而筋惕;少阴心主之神合三焦出气以温肌肉,心液虚而肉瞒。筋惕肉瞩,此为治之逆也。

张锡驹《伤寒论直解》

太阳中风,脉浮紧,发热恶寒,身疼痛,不汗出而烦躁者,大青龙汤主之。若脉微弱,汗出恶风者,不可服。服之则厥逆,筋惕肉瞤,此为逆也。

合下四节,论大小青龙功用之不同也。此论风中太阳而内涉于少阴也。太阳中风,脉浮紧者,浮则为阳,紧则为阴,以阳邪而入于里阴,故脉浮紧也;发热恶寒身疼痛者,病太阳之表也;阴不得有汗,邪入于阴而不在于表,故不汗出也;汗不出,所以烦躁,烦躁者,感少阴水火之气也。夫太阳主表,少阴主里,邪由表阳而直入于里阴,非大青龙不可。麻黄通泄阳气于里阴;桂枝保心气以外浮;杏子利肺金之气而达表;姜枣助中焦之津而为汗;石膏质重性沉,辛甘发散,导引诸药从阴出阳,由里达表,如龙之能升地气而为云,降天气而为雨,故名日大青龙,以其有行云施雨之功也。若脉微弱,汗出恶风者,此阴阳表里俱虚,故不可服,服之则阳亡而厥逆矣。阳气者,柔则养筋,血气盛则充肤热肉,今虚则筋无所养,肉无以充,故筋惕而肉瞤,此为治之逆也,惕瞤,皆动貌。

尤在泾《伤寒贯珠集》

太阳中风,脉浮紧,发热,恶寒,身疼痛,不汗出而烦躁者,大青龙汤主之。若脉微弱,汗出恶风者,不可服。服之则厥逆,筋惕肉瞤,此为逆也。

此治中风而表实者之法。表实之人,不易得邪。设得之,则不能泄卫气,而反以实阳气,阳气既实,表不得通,闭热于经,则脉紧身痛,不汗出而烦躁也。是当以麻黄、桂、姜之属以发汗而泄表实,加石膏以除里热而止烦躁,非桂枝汤所得而治者矣。盖其病已非中风之常病,则其法亦不得守桂枝之常法。仲景特举此者,欲人知常知变,不使拘中风之名,而拘解肌之法也。若脉微弱,汗出恶风,则表虚不实。设与大青龙汤发越阳气,必致厥逆、筋惕肉瞤,甚则汗多而阳亡矣。故曰此为逆。逆者虚以实治,于理不顺,所以谓之逆也。

柯琴《伤寒来苏集》

太阳中风,脉浮紧、发热恶寒、身疼痛、不汗出而烦躁者,大青龙汤主之。

风有阴阳,太阳中风,汗出脉缓者,是中于鼓动之阳风;此汗不出而脉紧者,中于凛冽之阴风矣。风令脉浮,浮紧而沉不紧,与伤寒阴阳俱紧之脉有别也。发热恶寒,与桂枝症同。身疼痛不汗出,与麻黄症同。唯烦躁是本症所独,故制此方以治风热相搏耳内则心神烦扰。风淫末疾,故手足躁乱,此即如狂之状也。风盛于表,非发汗不解。阳郁于内,非大寒不除。此本麻黄症之剧者,故于麻黄汤倍麻黄以发汗。加石膏以除烦。凡云太阳,便具恶寒头痛。若见重者,条中必更提之。凡称中风,则必恶风。桂枝症复提恶风者,见恶寒不甚。此恶寒甚,故不见其更恶风也。

若脉微弱、汗出恶风者,不可服,服之则厥逆、筋惕肉瞤,此为逆也。

大青龙名重剂,不特少阴伤寒不可用,即太阳中风亦不可轻用也。此条与桂枝方禁对照:脉浮紧,汗不出,是麻黄症,不可与桂枝汤,以中有芍药能止汗也;脉微弱,自汗出,是桂枝症,不可与大青龙,以中有麻黄、石膏故也。夫脉微而恶风寒者,此阴阳俱虚,不可用麻黄发汗;脉微弱而自汗出,是无阳也,不可用石膏清里。盖石膏泻胃院之阳,服之则胃气不至于四肢,必手足厥逆;麻黄散卫外之阳,服之则血气不周于身,必筋惕肉润。此仲景所深戒也。且脉紧身疼宜以汗解者,只尺中迟,即不可发汗,况微弱乎。

大青龙症之不明于世者,许叔微始作之俑也。其言曰;"桂枝治中风,麻黄治伤寒,大青龙治中风见寒脉,伤寒见风脉,三者如鼎立。"此三大纲所由来乎?愚谓先以脉论,夫中风脉浮紧,伤寒脉浮缓,是仲景互文见意处。言中风脉多缓,然亦有脉紧者;伤寒脉紧,然亦有脉缓者。盖中风伤寒,各有浅深,或因人之强弱而异,或因地之高下、时之乘和而殊。症固不可拘,脉亦不可执。如阳明中风而脉浮紧,太阴伤寒而脉浮缓,不可谓脉紧必伤寒,脉缓必中风也。按《内经》脉滑曰风,则风脉原无定象;又盛而紧曰胀,则紧脉不专属伤寒;又缓而滑曰热中,则缓脉又不专指中风矣。且阳明中风,有脉浮紧者,又有脉浮大者。必欲以脉浮缓为中风,则二条将属何症耶?今人但以太阳之脉缓自汗,脉紧无汗,以分风寒,列营卫。并不知他经皆有中风,即阳明之中风,无人谈及矣。请以太阳言之,太阳篇言中风之脉证有二:一曰太阳中风,阳浮而阴弱,阳浮者热自发,阴弱者汗自出,啬啬恶寒、淅淅恶风、翕翕发热、鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。一曰太阳中风脉浮紧,发热恶寒、身疼痛、不汗出而烦躁者,大青龙汤主之。以二症相较;阳浮见寒之轻,浮紧见寒之重;汗出见寒之轻,不汗出见寒之重;啬啬、淅淅见风寒之轻,翕翕见发热之轻;发热恶寒,觉寒热之俱重;鼻鸣见风之轻,身疼见风之重;自汗干呕,见烦之轻;不汗烦躁,见烦之重也。言伤寒脉症者二:一曰太阳病,或未发热,或已发热,必恶寒、体痛、呕逆、脉阴阳俱紧者,名曰伤寒。一曰伤寒脉浮,自汗出、小便数、心烦、微恶寒、脚挛急。以二症相较;微恶寒见必恶寒之重,体痛觉挛急之轻;自汗出、小便数、心烦,见伤寒之轻,或未发热,见发热之轻;必先呕逆,见伤寒之重;脉浮见寒之轻,阴阳俱紧见寒之重。中风伤寒,各有轻重如此。今人必以伤寒为重,中风为轻,但知分风寒之中、伤,而不辨风寒之轻、重,于是有伤寒见风、中风见寒之遁辞矣。合观之,则不得以脉缓自汗为中风定局,更不得以脉紧无汗为伤寒而非中风矣。由是推之,太阳中风,以火发汗者,无汗可知,其脉紧亦可知。太阳中风,下利呕逆,其人漐漐汗出,其脉缓亦可知也。要知仲景凭脉辨症,只审虚实。不论中风伤寒,脉之紧缓,但于指下有力者为实,脉弱无力者为虚;不汗出而烦躁者为实,汗出多而烦躁者为虚;症在太阳而烦躁者为实,症在少阴而烦躁者为虚。实者可服大青龙,虚者便不可服,此最易晓也。要知仲景立方,因症而设,不专因脉而设,大青龙汤为风寒在表而兼热中者设,不专为无汗而设。故中风有烦躁者可用,伤寒而烦躁者亦可用。盖风寒本是一气,故汤剂可以互投。论中有中风伤寒互称者,如青龙是也;中风伤寒并提者,如小柴胡是也。仲景细审脉症而施治,何尝拘拘于中风伤寒之名是别乎?若仲景既拘拘于中风伤寒之别,即不得更有中风见寒、伤寒见风之浑矣。

夫风为阳邪,寒为阴邪,虽皆因于时气之寒,而各不失其阴阳之性。故伤寒轻者全似中风,独脚挛急不是,盖腰以上为阳,而风伤于上也。故中风重者全似伤寒,而烦躁不是,盖寒邪呕而不烦,逆而不躁也。然阴阳互根,烦为阳邪,烦极致躁;躁为阴邪,躁极致烦。故中风轻者烦轻,重者烦躁;伤寒重者烦躁,轻者微烦。微烦则恶寒亦微,阳足以胜微寒,故脉浮不紧。

盖仲景制大青龙,全为太阳烦躁而设。又恐人误用青龙,不特为脉弱汗出者禁,而在少阴尤宜禁之。盖少阴亦有发热、恶寒、身疼、无汗而烦躁之症,此阴极似阳寒极反见热化也。误用之、则厥逆筋惕肉瞤所必致矣。故必审其症之非少阴,则为太,阳烦躁无疑。太阳烦躁为阳盛也,非大青龙不解,故不特脉浮紧之中风可用;即浮缓而不微弱之伤寒亦可用也。不但身疼重者可用;即不身疼与身重而乍有轻时者,亦可用也。盖胃脱之阳,内郁于胸中而烦,外扰于四肢而躁,若但用麻黄发汗于外,而不加石膏泄热于内,至热并阳明而斑黄狂乱,是乃不用大青龙之故耳。

吴谦《医宗金鉴》

太阳中风,脉浮紧,发热恶寒,身疼痛,不汗出而烦躁者,大青龙汤主之。若脉微弱,汗出恶风者,不可服,服之则厥逆,筋惕肉瞤。此为逆也。

【注】太阳中风,脉当浮缓,今脉浮紧,是中风之病而兼伤寒之脉也。中风当身不痛,汗自出,今身疼痛,不汗出,是中风之病而兼伤寒之证也。不汗出而烦躁者,太阳郁蒸之所致也。风,阳邪也。寒,阴邪也。阴寒郁于外则无汗,阳热蒸于内则烦躁,此风伤,营卫同病,故合麻、桂二汤加石膏,制为大青龙汤,用以解荣卫同病之实邪也。若脉微弱,汗出恶风者,即有烦躁,乃少阴之烦躁,非太阳之烦躁也。禁不可服,服之则厥逆、筋惕肉晌之患生,而速其亡阳之变矣。故曰:此为逆也。

【集注】成无己曰:风并于卫者,为荣弱卫强;寒并于荣者;为荣强卫弱。今风寒两伤,故为荣卫俱实,所以宜大青龙汤主之也。

喻昌曰:大青龙汤为太阳无汗而设,与麻黄汤证何异?因有烦躁一证兼见,则非此法不解。

程应旄日:此汤非为烦躁设,为不汗出之烦躁设。若脉微弱,汗出恶风者,虽有烦躁证,乃少阴亡阳。

陈修园《伤寒论浅注》

太阳中风,脉浮紧,发热恶寒,身疼痛,不汗出而烦躁者,大青龙汤主之。若脉微弱,汗出恶风者,不可服之,服之则厥逆,筋惕肉瞤,此为逆也。

【注】麻黄证、桂枝证外,又有大、小青龙之证,不可不知。请先言大青龙之证:太阳中风,脉浮,浮为邪在于肌而表虚,表虚本有欲汗之势。此则浮中兼紧,紧为邪在于表而表实,表实而仍不得汗,是肌与表兼病也。

发热为太阳标病,恶寒为太阳本病,是标与本俱病也。

太阳之气,主周身之毫毛。太阳之经,连风府,上头项,挟脊,抵腰,至足。今一身皆疼痛,是经与气并病也。

而且不得汗出,则邪热无从外出,而内扰不安为烦躁者,是烦躁由不汗出所致,与少阴烦躁不同,以大青龙汤之发表清里主之,若脉微弱,微为水象,微而兼弱,病在坎中之阳,少阴证也。

少阴证原但厥无汗,今汗出而恶风者,虽有烦躁证,乃少阴亡阳之象,全非汗不出而郁热内扰者比,断断其不可服。若误服之则阳亡于外而厥逆,阳亡于内而筋惕肉瞤,此为逆也。

按:此句下,以真武汤救之,方、喻各本皆然。意者仲师当日,不能必用法者尽如其法,故更立真武一方救之,特为大青龙对峙。

一则救不汗出之烦躁,兴云致雨,为阳亢者设;一则救汗不收之烦躁,燠土制水,为阴盛者设。烦躁一证,阴阳互关,不可不辨及毫厘。

此一节,言大青龙汤为中风不汗出而烦躁者之主方也。

张令韶云:合下四节论大、小青龙功用之不同。

陈伯坛《读过伤寒论》

太阳中风,脉浮紧,发热恶寒,身疼痛,不汗出而烦躁者,大青龙汤主之。若脉微弱,汗出恶风者,不可服之,服之则厥逆,筋惕肉瞤,此为逆也。

中风伤寒皆脉浮。中风阳浮阴不浮,伤寒阴浮阳不浮。缓脉便有阳浮之象在,阴象虽浮而不浮亦在,故中风不曰脉浮缓曰脉缓。紧脉便有阴浮之象在,阳象虽浮而不浮亦在,故伤寒不曰阴阳浮紧曰阴阳俱紧。书浮紧,不特阴浮,且中风无阳脉,不得谓中风得伤寒之紧脉,中风又伤寒也。书浮缓,不特阳浮,且伤寒无阴脉,不得谓伤寒得中风之缓脉,伤寒又中风也。实则伤寒一如未伤寒,中风一如未中风也。不然,既特书太阳中风矣,何以不见手太阳受邪乎?如谓手病移于足,亦脉浮弱而已,安有浮紧之中风脉乎?吾得而断之曰:风邪在太阳署之底,正惟足太阳不受邪,而后反动而浮于面,其标阳则在太阳底之底,与少阴之标阴相维系,长沙不啻明以告我矣。然则外邪断梗手足太阳为两撅耶?似也。有魄汗在,太阳仍藕断而丝连也,书发热,阳不浮尚发热,是阴浮能发热也。足征其却邪之标阳,犹贯彻太阳之底面也。书恶寒,漏寒不漏风,必有里复有表。以外证悉入在里,反禁闭太阳之开。故发热非发翕翕之热,乃发寒之热。恶寒非恶啬啬之寒,乃恶热之寒。寒热实逼腠理及毫毛,无容足太阳之余地,而后反搏弱脉为紧脉。证据在身疼痛,通则不痛。身之表面固不通,身之里面亦不通,故疼且痛也。亟莫亟于汗岀矣,无如外邪已先发以制汗,宁放松太阳,特截留其精气,一若不许汗出者然,邪祟亦忌矣哉。在手太阳得以从容而引避者,亦以外邪非与之为难。与其出汗而邪不去,不如不汗出以老其邪,尤得藉精气为保障也。此亦酷肖标阳之用情,故不曰汗不出,曰不汗岀。虽然。不汗非快事也,不观二阳并病当汗不汗,其人烦躁不知痛处乎?如因不汗出之故而烦躁者,不患不得有汗。大青龙汤主之。脉虽沉紧不得为少阴,况浮紧乎?若脉微弱是无阳之脉,标阳之沦落可概见。兼汗出恶风者,中风外证犹存在。上文对于浮紧脉且禁桂也,遑与大青龙乎?戒曰不可服,不曰何方可服,则桂枝二越婢一汤仍未当也。重言之曰服之则厥逆,少阴不至者厥,标阳尚有依据哉?且也夺汗必夺血,肝藏血也,亦存筋膜之气也。脾统血也,亦存肌肉之气也。曰筋惕肉瞤,此为逆也,逆少阴而波及肝与脾,语意尤为危悚。夫不可服而服,其弊则如此。彼可服而不服,与夫以他药与之者,其弊可胜穷乎?黄喻各本,末处有以真武汤救之六字。救之诚是也,无如余邪未衰,又以何方尾真武之后耶?原文穷其变而不出其方,正无方之方也。其斯为大巧若拙欤?方旨详注于后。

本方髣髴桂枝麻黄各半汤、桂枝二麻黄一汤、桂枝二越婢一汤也。桂枝合麻黄,有芍药杏仁无石膏。桂枝合越婢,有芍药石膏无杏仁。此方有石膏杏仁无芍药。同是七味,调用只在三味,实则出入一味而已。其制方之奇,已将神龙之笔,掷入空中。而迟迟未见全龙出现者,捕鼠以猫不以虎,况大青龙乎?然徒震惊大青龙之名,恐不免玩视大青龙之药。以诸药皆从越婢辈脱胎而来,一若无甚骇人,反不如白虎之尤为迈种也者。不知白虎不能四面困闭而无汗,故其表不解者不可与。大青龙则愈困愈奋,不容有一隙之汗,故汗岀恶风者不可服。越婢能超出皮毛,而有芍药之阴柔为之系侧残阳一收,去无踪而归有踪。大青龙彻入筋肉,而有杏仁之利滑为之佐,则阳道一开,去有踪而归无踪。见首不见尾谓之龙,龙门发轫,瞬息千里矣。推类言之。桂枝去芍药合麻黄汤加石膏,便是大青龙。夫桂枝去芍,取胸以前之汗而及于背。麻黄无芍,取背以后之汗而及于胸。一则解力多而系力少,一则发力甚而收力微。其出汗何啻倍蓰乎?且石膏破除寒热,洞开肌理,则诸药将领其汗从脉底钻穴而出矣。误服则百脉俱动,故曰筋惕肉瞤也。然既垂戒于未服之前,犹复告警于既服之后。方下温粉扑之数语凡几易,一似青龙之弊浮于功,岂非令因循者有所藉口乎?守不可服之禁易,遵停后服之法难。勿服则厥逆筋惕肉瞤可幸免,后服则汗多亡阳难幸免。又曰遂虚恶风,是藩篱已溃,永无阳密乃固之时。更曰烦躁不得眠,太阳少阴从兹断绝矣。诫词纯为漫子尝试者告,而仅以一服二字示机宜。将欲留此以饷馈世德者乎?抑以为人间不可驾驭之物,特微示以宁缺毋滥乎?神龙一掉,化为天际秋云,缥缈龙宫,绝人攀跻,有如是夫。

曹颖甫《伤寒发微》

太阳中风,脉浮紧,发热恶寒,身疼痛,不汗出而烦躁者,大青龙汤主之。若脉微弱,汗出恶风者,不可服;服之则厥逆,筋惕肉瞤,此为逆也。(38)

大青龙汤方

麻黄六两桂枝二两甘草二两杏仁四十枚大枣九枚生姜三两石膏如鸡子大

上七味,以水九升,先煮麻黄减二升,去上沫,纳诸药,煮取三升,去滓,温服一升,取微似汗,出多者,温粉扑之,一服汗出者,停后服。

伤寒,脉浮缓,身不疼,但重,乍有轻时,无少阴证者,大青龙汤发之。(39)

此二节,表明大青龙汤证治,而并申言其禁忌也。盖此方与桂枝二越婢一汤同意,但以杏仁易芍药耳。前以发热恶寒为发于阳,故虽脉浮紧、身疼痛、不汗出并同伤寒,仲师犹以中风名之,为其发于阳也。惟其风寒两感,故合麻黄、桂枝二方,以期肌表两解。惟其里热为表寒所压,欲泄不得,因而烦躁不安,故加鸡子大之石膏一枚,如是则汗液外泄,里热乘机迸出,乃不复内郁而生烦躁矣。盖表证为发热、恶寒、身疼痛,里证为烦躁,皆以不汗出为主要。一身之毛孔,受气于肺。肺在人身,譬之发电总机,总机停止,则千百电机为之牵制而俱停。肺中一呼吸,毛孔亦一呼吸,今以风寒遏皮毛与肺,以致表里俱病。故汗一出而发热、恶寒、疼痛、烦躁悉愈,是何异总电机发而光焰四出也,此首节用大青龙汤之义也。若夫脉浮缓,则其病在肌而不在表,气疏故身不疼,寒湿冱于肌理,不能作汗外泄,故身重。乍有轻时者,此非外寒渐减,实为里热之将盛,肌里为营血所居,与统血之脾相应。人之一身,惟血最热,肌理不开,里热易炽,故亦宜大青龙汤发脾脏之伏寒积湿,悉化为汗,从皮毛外出,而里热自清,盖即本论所谓脉浮而缓,手足自温,系在太阴之证。病机系在太阴,而发于太阳之肌腠,故治法仍以太阳为标准,此次节用大青龙汤之义也。至如脉微弱,则里阴虚,汗出恶风,则表阳又虚,更以发汗重伤其表阳,则为厥逆。里阴虚者,水液本不足供发汗之用,而更用大青龙汤责汗于血,则血不足以养筋濡分肉,则里阴重伤,必且筋惕而肉瞤。盖脉微弱与脉微细者相近,汗出恶风,与恶风蜷卧者亦相近,此正为太阴将传少阴之候。合观“无少阴证者,大青龙汤发之”,可以知所宜忌矣。黄坤载补真武汤为救逆方治,确有见地。

恽铁樵《伤寒论辑义按》

太阳中风,脉浮紧,发热恶寒,身疼痛,不汗出而烦躁者,大青龙汤主之。若脉微弱,汗出恶风者,不可服之。服之则厥逆,筋惕肉瞤,此为逆也。(丹云成本“逆也”后,更有“大青龙汤主之”六字。方氏依黄仲理改真武汤,非是。)

成无己云:此中风见寒脉也。浮则为风,风则伤卫;紧则为寒,寒则伤营。营卫俱病,故发热恶寒,身疼痛也。风并于卫者,为营弱卫强;寒并于营者,为营强卫弱。今风寒两伤,则营卫俱实,故不汗出而烦躁也。与大青龙汤发汗,以除营卫风寒。若脉微弱,汗出恶风者,为营卫俱虚,反服青龙汤,则必亡阳,或生厥逆,筋惕肉瞤,此治之逆也。

喻嘉言云:天地郁蒸,得雨则和;人身烦躁,得汗则解。大青龙汤证,为太阳无汗而设,与麻黄汤证何异?因有烦躁一证兼见,则非此法不解。

程应旄云:脉则浮紧,证则发热恶寒,身疼痛,不汗出而烦躁。明是阴寒在表,郁住阳热之气在经而生烦热,热则并扰其阴而作躁。总是阳气怫郁,不得越之故。此汤寒得麻黄之辛热而外出,热得石膏之甘寒而内解,龙升雨降,郁热顿除矣。然此非为烦躁设,为不汗出之烦躁设。若脉微弱,汗出恶风者,虽有烦躁证,乃少阴亡阳之象,全非汗不出而郁蒸者比也。

张锡驹:若脉微弱,汗出恶风者,此阴阳表里俱虚,故不可服,服之则阳亡而厥逆矣。阳气者,柔则养筋,血气盛则充肤热肉。今虚则筋无所养,肉无以充,故筋惕而肉瞤,此治之逆也。

丹波元简云:《外台秘要》引《古今录验》载本条方后:张仲景《伤寒论》云“中风见伤寒脉者,可服之”。《活人书》曰:盖发热恶风,烦躁,手足温,为中风候。脉浮紧为伤寒脉,是中风见寒脉也。大青龙汤治病,与麻黄汤证相似,但病尤重,而又加烦躁者。大抵感外风者为中风,感寒冷者为伤寒。故风则伤卫,寒则伤营,桂枝主伤卫,麻黄主伤营,大青龙主营卫俱伤故也。此成氏注解所原,其来久矣。然风寒营卫两伤,尤不可信据,何则?脉浮紧,发热恶寒,身疼痛不汗出者,伤寒之候,烦躁亦非中风之候,虽曰太阳中风,并无中风之候证。盖“中风”二字,诸家纷纭,无有的据显证,故置之阙疑之例而可已。

柯韵伯云:盖仲景凭脉辨证,只审虚实。故不论中风、伤寒,脉之缓紧,但于指下有力者为实,脉弱无力者为虚;不汗出而烦躁者为实,汗出而烦躁者为虚;证在太阳而烦躁者为实,证在少阴而烦躁者为虚。实者可服大青龙,虚者便不可服,此最易知也。凡先烦不躁,而脉浮者,必有汗而自解;烦躁而脉浮紧者,必无汗而不解。大青龙汤为风寒在表而兼热中者设,不是为有表无里而设,故中风无汗烦躁者可用,伤寒而无汗烦躁者亦可用。盖风寒本是一气,故汤剂可以互投。论中有中风伤寒互称者,如大青龙是也;有中风伤寒兼提者,如小柴胡是也。仲景但细辨脉证而施治,何尝拘拘于中风伤寒之别其名乎?如既立麻黄汤治寒,桂枝汤治风,而中风见寒,伤寒见风者,曷不用桂枝麻黄各半汤,而更用大青龙为主治邪?妄谓大青龙为风寒两伤营卫而设,不知其为两解表里而设。请问石膏之设,为治风欤?治寒欤?营分药欤?卫分药欤?只为热伤中气,用之治内热也。

铁樵按:不汗出用麻黄,烦躁用石膏。有一证,有一药,伤寒之定例。如此,石膏之于烦躁,犹之半夏之于呕,葛根之于背几几。盖里热甚则躁,所以汗多而烦渴者,主以白虎;无汗而烦躁者,主以青龙。如此条条直直之文,必加以扭扭捏捏之说,恶寒恶风,伤营伤卫,纠缠不清,盈车废话,大是可省。尤可笑者,黄伯荣谓此一证中,全在“不汗出”之“不”字内藏机,且此“不”字,是微有汗而不能得出,因生烦躁,非若伤寒之全无汗也,此说尤令人不可捉摸。“不”字是微有汗,不知黄氏从何处见得。“微有汗”与“微似汗”不知如何分别。照例微似汗则热当退,今乃微有汗而反烦躁邪?伤寒定法,有汗用桂枝,无汗用麻黄。今大青龙,麻黄为主药,乃施之微有汗之病乎?微有汗可以等于不汗出乎?此种不通之论,丝毫不能有益于读者,且徒乱人意。故尚有数家类此之说,概从删节。

大青龙汤方

麻黄六两,去节桂枝二两,去皮甘草二两,炙杏仁四十枚,去皮尖生姜三两,切大枣十枚,擘石膏如鸡子大,碎。上七味,以水九升,先煮麻黄,减二升,去上沫,纳诸药,煮取三升,去滓,温服一升,取微似汗。汗出多者,温粉扑之。一服汗者,停后服。若复服,汗多亡阳,遂虚,恶风烦躁不得眠也。柯本“汗出多者”以后三十二字,移前麻黄汤方后“如桂枝法”后,注云:此麻黄汤之禁也。

柯韵伯云:此即加味麻黄汤也。诸证全是麻黄,而有喘与烦躁之不同。喘者是寒郁其气,升降不得自如,故多杏仁之苦以降气;烦躁是热伤其气,无津不能作汗,故特加石膏之甘以生津。然其质沉,其性寒,恐其内热顿除,而外之表邪不解,变为寒中而协热下利,是引贼破家矣,故必倍麻黄以发汗,又倍甘草以和中,更用姜枣以调营卫。一汗而表里双解,风热两除,此大青龙清内攘外之功,所以佐桂、麻二方之不及也。

汪琥云:或问,病人同是服此汤,而汗多亡阳,一则厥逆筋惕肉瞤,一则恶风烦躁不得眠。二者之寒热迥然不同,何也?答云:一则病人脉微弱,汗出恶风,是阳气本虚也,故服之则厥逆而虚冷之证生焉。一则病人脉浮紧,发热汗不出而烦躁,是邪热本甚也,故服之则正气虽虚,而邪热未除。且也厥逆之逆为重,以其人本不当服而误服之也;烦躁不得眠,为犹轻,以其人本当服而过服之也。

丹波元简云:温粉未详。《总病》载《肘后》:川芎、苍术、白芷、藁本、零陵香,和米粉粉身。辟温粉方有执云:凡出汗太多,欲止汗,宜此法。《活人书》去零陵香,直为温粉方,录大青龙汤后。尔后《本事方》《三因方》《伤寒明理论》等,皆以辟温粉为温粉,。不知川芎、白芷、藁本、苍术,能止汗否?吴氏《医方考》有扑粉方:龙骨、牡蛎、糯米,各等分为末,服发汗药,出汗过多者,以此粉扑之。此方予常用有验。又《伤寒类方》曰:此外治之法。论中无温粉方,后人用牡蛎、麻黄根、铅粉、龙骨亦可。又《孝慈备览·扑身止汗法》:麸皮、糯米粉二合,牡蛎、龙骨二两。上共为极细末,以疏绢包裹,周身扑之,其汗自止,免致亡阳而死。亦良法也。《产宝》粳米散:疗产后汗不止。牡蛎三两,炮附子一两,白粳米三升。上为散,搅令匀,汗出敷之。此亦扑粉之一方也。

铁樵按:丹氏所言扑粉法,良。余常用市上爽身粉,汗甚多者,仍不能御,非龙牡糯米不为功,且不必病至亡阳而始用。凡热病或服汗药,或本自汗出,病家往往暖衣重被,致大汗淋漓,热则不解。此时不减衣被,则汗愈多,阴愈涸。若减衣被,尤虞骤凉感寒。且汗多不但亡阳可虑,反汗则受湿。热甚反应则闭汗,闭汗之后往往不能再汗,强汗之则劫津,病之由轻入重,此实一大原因。故遇热甚汗多之病,必须先用温粉,然后减去衣被,则无亡阳反汗及劫津、汗闭诸险。古人既有温粉之制,可见对于此等早有会心,特文字简甚,后世学者遂无人理会。及此温粉之制,亦不为人重视。读书时只是随口滑过,非至亡阳大汗,不复念及此物。但必至亡阳大汗,然后用此,则成效亦有限矣。

冉雪峰《冉注伤寒论》

太阳中风,脉浮紧,发热恶寒,身疼痛,不汗出而烦躁者,大青龙汤主之。若脉微弱,汗出恶风者,不可服之。服之则厥逆,筋惕肉瞤,此为逆也。

冉雪峰曰:太阳本寒标热,太阳病不解,不化热则化水。本条烦躁,即化热的见端。本条大青龙,即表证未解,内已化热的疗法。化热与发热各异,发热是气充于外,化热是质变于内。汗具调节人身温度的机能,汗出,内郁过剩的客热,可以放散,汗不出,热的郁迫,愈积愈甚。故麻黄汤发汗,直接可以疗外的发热,间接亦可疗内的化热,但闭塞太甚,内热构成,壅遏吸含,内不化则外不化,仅用发表,尚未能丝丝扣着,在这个状况下,就知道大青龙,可以补麻黄的不及了。或谓大青龙证外闭,比麻黄证更重。曰不是外证的格外重,只是内部多一层化热。于何见之,于证的烦躁见之。喘逆是直向上冲,烦躁是反向里迫,外证不比较重,里证却比较急。或谓证即不重,何以麻黄汤麻黄仅用三两,而大青龙汤麻黄加倍用六两?曰,这是方制配伍的关系,不是病机重轻的关系。麻黄汤纯于发表,故麻黄三两已够。大青龙汤中有石膏,石膏性寒沉降,能解缓麻黄辛散外发性能,若仍用三两,恐未能达到汗出热解,病机适应的目的。观下条小青龙汤不用石膏,即不加麻黄,执柯伐柯,其则不远。至谓本条所叙是伤寒证,而开始何以明标中风?曰:此是就常解,更进一层说法,伤寒脉紧无汗,中风脉缓自汗,此是认识的规范。风可加寒,寒能兼风,此为理解的事实。叙寒证而冠以中风,叙风证而冠以伤寒,参错尽变,互文见义,不是片面的,是全面的,不是泥守原则的,是活用原则的。伤寒汲古将本条中风,改为伤寒。下条伤寒,改为中风。又伤寒上加太阳二字,把活泼泼的化机,弄成死煞煞的印板,浅陋殊甚。学者必透此关,矛盾中求出真理,方可读神化无方,灵活万变的伤寒论。

胡希恕《胡希恕伤寒论讲座》

太阳中风,脉浮紧,发热恶寒,身疼痛,不汗出而烦躁者,大青龙汤主之。若脉微弱,汗出恶风者,不可服之。服之则厥逆,筋惕肉瞤,此为逆也。

太阳中风,脉浮紧,发热恶寒,身疼痛,不汗出而烦躁者,大青龙汤主之。若脉微弱,汗出恶风者,不可服之。服之则厥逆,筋惕肉瞤,此为逆也。大青龙汤主之。

这一节很不好理解,他说“太阳中风,脉浮紧,发热恶寒,身疼痛”。“脉浮紧,发热恶寒,身疼痛”,方才咱们讲过麻黄汤证,麻黄汤证是太阳伤寒啊,它怎么搁个“太阳中风”呢?这里头主要的关键在“不汗出”,他不说是无汗,他说这个病应该汗出。怎么应该汗出?中风应该出汗,而不得汗出才发烦躁,这是就文字上来分析了,实际它是个合方。你们看大青龙汤,它是麻黄汤与越婢汤的合方。桂枝、麻黄、杏仁、甘草,这是麻黄汤,越婢汤没杏仁,越婢汤是甘草、生姜、大枣、石膏、麻黄这几个药。

那么这个(麻黄汤、越婢汤)合方是怎么弄出一个中风呢(开头是“太阳中风”)?由于越婢汤是《金匮》里头的方剂,它治风水,就是人有水气,水气就是浮肿,同时有外感,古人叫风水,风水也是风邪了。越婢汤的主治,是身热不断汗出。这一段(条文),主要说的是越婢汤,中风是从越婢汤这儿说的。越婢汤应该不断汗出,由于这个病又有麻黄汤证,麻黄汤证是表实无汗,由于表实无汗,而汗不得出。越婢汤是治热的,你看它大量用石膏,它就有里热,所以身热不断汗出。但由于表实而汗不得出,热不得外越,所以这个人特别发烦而且躁,(这段条文)它是这么个意思。

所以大青龙汤证(条文之首)搁个“太阳中风”的“中风”两字。那么证候确实(又)是个麻黄汤证。但麻黄汤证他不说“无汗”而是写个“不汗出”,多个“烦躁”。这个“烦躁”是石膏证。

由于这一段,我们可以看出这些问题:中风与伤寒主要区别就是一个汗出、一个汗不出。出了汗,脉也不浮紧了,身上疼痛也轻了。要是不汗出呢?不但脉紧,而且身必疼痛。太阳中风与太阳伤寒,关键就在一个汗出、一个不汗出。

要是(单纯的)麻黄汤证,只是无汗,不烦躁。那么,烦躁就是里头有热。这一段有别于麻黄汤证,你看看这一段的文字就看出来了。“脉浮紧,发热恶寒身疼痛,不汗出”,还是无汗啊,这不是麻黄汤证吗?但用麻黄汤就错了。所以在“无汗”与“不汗出”这里头的文字上有些区别,同时他也不写伤寒(怕你用麻黄汤),真正不是伤寒,所以搁个太阳中风,这里头的语义相当深沉。一方面告诉你要分析方剂,这个方剂(大青龙汤)里头越婢汤就是治风的,可是越婢汤汗出,(而)麻黄汤无汗,表实无汗,所以这个汗他叫“不汗出”,汗不得出,而且还发烦躁,热不得外越啊,它往上攻冲头脑就发烦躁,他是这个意思。

所以这个(大青龙汤)不是真正的中风病(也不是伤寒),你看他后头就说了,他也怕你误会到(此证是)中风啊,“若脉微弱,汗出恶风者,不可服之”。脉浮微弱,那是真正的中风证,咱们前面讲的中风,阳浮而阴弱嘛,脉浮于外而弱于内,(还有)汗出。(假若是)真正的中风病用这个(大青龙汤)可不行,他在这儿就把前面这个(所讲的中风证的禁忌)补充一下。他怕你真认为是中风证,你也用大青龙汤那就不对了,千万不能给吃大青龙汤,“服之则厥逆”。一吃则大汗亡阳,津液不达于四末,手脚就要凉了,而且“筋惕肉☒”,肉也跳,咱们方才不讲了吗?津液丧失则肌肉发痉挛,肉☒筋惕也是这种情形,它不是拘挛,它是肉跳,也是肌肉当时营养失调。“此为逆也”,这是治疗的错误啊。“大青龙汤主之”,这应该(顺序放在)在前面。

(大青龙汤)这个方剂,前面我们已经讲了,它是越婢汤与麻黄汤的合方,就是应该汗出而不汗出的这么一种里热、表不解的病。主要的(表现)呢,证像麻黄汤证,但是烦躁,烦躁是石膏证。所以与麻黄汤证是不一样的,与桂枝汤证更不一样,不要因为“中风”两个字,而当成中风证来用大青龙汤,那不行的。大青龙汤发汗最厉害,你看看用量就知道了,麻黄是六两,一剂是三副,古人开的一剂是三副药,六两就是六钱了,我们现在用六钱,麻黄(量)够重的了。同时麻黄配合桂枝,我们方才讲了,那是发大汗的,又加上杏仁、生姜,这都容易发大汗。但是有石膏,也清里热,石膏阻碍麻黄发汗,所以麻黄配伍石膏是不发汗的。但是麻黄大量用,他要出大汗了,所以麻黄不能轻量用,轻用反倒不出汗,非大量用不可。

这个(大青龙汤)方剂也是个挺好的方剂,我们在临床上也常用,尤其治肾炎的水肿,有时候用这个方子。肾炎水肿一般都用越婢加术汤,有的时候有大青龙汤证就用大青龙汤。但是这个方子(大青龙汤),我们不要轻易地用六钱(麻黄)。我就遇到这么一个事,我也是听人讲的,自己也没看到,(有个患者)他自己也不知道怎么就想起来吃大青龙汤来了,吃了就大汗亡阳,吃死了,这个(大青龙汤)出汗出得厉害。

我们方才讲葛根汤了,那么大青龙汤也是太阳病的一个发汗剂,这个方剂恶寒也特别厉害,所以在临床上要是恶寒特别厉害的太阳病,无汗,在葛根汤与大青龙汤这两个方剂上,你要好好辨。如果这个人没有烦躁——它(大青龙汤)有石膏,不但烦躁,还口舌干啊——那你就用葛根汤。如果他有烦躁,口舌再干,那就是大青龙汤。这两个方剂都针对恶寒特别厉害的情况。

有一年,我得肺炎,就是恶寒特别凶,我那个时候给自己开的(方子),我没用大青龙汤,我用的是葛根汤加石膏。错了,但是也好,不是不好,好了还回来(病情反复)。我吃了药,烧退了,(但)第二天还有(发烧),这么两三天,我自己也是打怵吃大青龙汤。大青龙汤这个方,麻黄非多搁不可,其实我要是开始吃大青龙汤,我不会后来得那么重(的病),住院住了二十来天。

肺炎,尤其是急性肺炎的时候,真正恶寒特别厉害,有用大青龙汤的机会。那么治浮肿尤其肾炎的浮肿,也有用它的机会,但是都得这样子:特别地恶寒,没有汗,烦躁。这在临床上有个案例,有一个小儿得了肺炎的,(病情很重)这个小孩子简直就是不行了,住西医院都被推出来了嘛,这个病是(北京中医学院)一个学生治的,他姓刘,刘景源就是用大青龙汤一剂就救回来了。这是小儿肺炎,不是肾炎,这个方子也是常用的方剂。

任应秋《伤寒论语译》

太阳中风,脉浮紧,发热恶寒,身疼痛,不汗出而烦躁者,大青龙汤主之。若脉微弱,汗出恶风者,不可服之,服之则厥逆,筋惕肉瞤,此为逆也。

大青龙汤方

麻黄六两,去节桂枝二两,去皮甘草二两,炙杏仁四十枚,去皮尖生姜三两,切大枣十枚,擘石膏如鸡子大,碎

上七味,以水九升,先煮麻黄,减二升,去上沫,内诸药,煮取三升,去滓,温服一升,取微似汗。汗出多者,温粉粉之。一服汗者,停后服,若复服,汗多亡阳,遂一作逆。虚,恶风烦躁,不得眠也。

【校勘】《千金要方》:“太阳中风”句作“中风伤寒”。《玉函经》《脉经》《千金要方》:“身”字下有“体”字。《千金要方》《外台秘要》:“不汗出”作“汗不出”。《玉函经》《脉经》:“烦躁”下有“头痛”两字;无“厥逆”的“逆”字。成无己本:“不可服”下无“之”字;“逆也”下有“大青龙汤主之”六字。

大青龙汤方。成无己本:杏仁下“枚”字作“个”字。《千金翼方》:“尖”字下有“两仁者”三字。成无己本、《金匮要略》、《玉函经》、《千金要方》:大枣“十枚”作“十二枚”。《玉函经》《千金翼方》《外台秘要》:石膏“碎”字下有“绵裹”两字。《外台秘要》:“味”字下有“切”字。《玉函经》:“取微似汗”作“复令汗”。《外台秘要》:“取微似汗”作“厚复取微汗”。成无己本:“粉之”作“扑之”,并无“若复服”三字。

【音义】惕,音剔,怵惕也。,音顺,掣动也。筋惕肉,即指肌肉的跳动。

【句释】“筋惕肉”,是体温低落,脱失水分,筋肉得不到煦濡所致,多为亡阳而津不继的症状。

“温粉粉之”,相当于用爽身粉,可以吸收汗液,《后汉书·华佗传》云“体有不快,起作一禽之戏,怡而汗出,因以着粉”,与这同一意义。

【串解】柯韵伯云:“盖仲景凭脉辨证,只审虚实,故不论中风伤寒,脉之缓紧,但于指下有力者为实,脉弱无力者为虚,不汗出而烦躁者为实,汗出多而烦躁者为虚,证在太阳而烦躁者为实,证在少阴而烦躁者为虚,实者可服大青龙,虚者便不可服,此最易知也,凡先烦不躁而脉浮者,必有汗而自解;烦躁而脉浮紧者,必无汗而不解。大青龙汤为风寒在表而兼热中者设,不是为有表无里而设,故中风无汗烦躁者可用,伤寒而无汗烦躁者亦可用,盖风寒本是一气,故汤剂可以互投,论中有中风伤寒互称者,如大青龙是也;有中风伤寒兼提者,如小柴胡是也(按:指第101条)。仲景但细辨脉证而施治,何尝拘拘于中风伤寒之别其名乎。”

柯氏之说,最有见地,本条前半段是实证,后半段是虚证,因此前半段证候可以用“大青龙汤”,后半段证候便不可用大青龙。即是说,本条着重在辨识证候的虚实,而不在中风、伤寒名词的争论。“大青龙汤证”是表里俱热,至重至笃的实证,因为出汗发热,是体温过高时的反应,体温愈高,出汗便愈多愈易,而“大青龙证”虽发高热,仍不能出汗,病变的严重性可以想见。用于高热、汗闭、烦躁的方药,假如施之于脉微弱、汗出、恶风的虚证,无可讳言,是有极大的危害性的。

【语译】患太阳病,无论伤寒或中风,只要有脉搏浮紧、发高热、恶寒、周身疼痛、不出汗、烦躁不安等症状时,便是服用大青龙汤的主要证候。假若脉搏细微软弱,出汗怕风,这是表虚证,便不是服大青龙汤的证候了。万一错误地吃下去,会引起虚脱,而发生四肢厥冷,由于亡阳伤津的关系,甚至筋肉也会呈现出跳动的险象来。

【释方】柯韵伯云:“此即加味麻黄汤也,诸症全是麻黄,而有喘与烦躁之不同,喘者是寒郁其气,升降不得自如,故多杏仁之苦以降气,烦躁是热伤其气,无津不能作汗,故特加石膏之甘以生津,然其质沉,其性寒,恐其内热顿除,而外之表邪不解,变为寒中,而协热下利,是引贼破家矣。故必倍麻黄以发汗,又倍甘草以和中,更用姜枣以调营卫,一汗而表里双解,风热两除,此大青龙清内攘外之功,所以佐麻、桂二方之不及也。”

石膏对发热中枢有镇静作用,抑制热中枢的兴奋,即所谓清内热,麻黄、桂枝协合振奋汗腺,放散体温,即所谓散发郁阳,所以用之不当,可能使体温低落,心力衰弱,而致厥逆亡阳,不可不慎。

刘渡舟《伤寒论诠解》

太阳中风,脉浮紧,发热恶寒,身疼痛,不汗出而烦躁者,大青龙汤主之。若脉微弱,汗出恶风者,不可服。服之则厥逆,筋惕肉瞤,此为逆也。

大青龙汤方:

麻黄六两,去节 桂枝二两,去皮 甘草二两,炙 杏人四十个,去皮尖 生姜三两,切 大枣十二枚,擘 石膏如鸡子大,碎

上七味,以水九升,先煮麻黄,减二升,去上沫,内诸药,煮取三升,去滓,温服一升,取微似汗,汗出多者,温粉扑之。一服汗者,停后服。汗多亡阳,遂虚,恶风烦躁,不得眠也。

【解析】

本条论述了伤寒表实兼内热烦躁的证治,及大青龙汤的禁忌证与误服后的变逆。

“中风”是伤寒的互词,“太阳中风”实指太阳伤寒而言。从其所见脉浮紧,发热恶寒,身疼痛等证候看,也可确定属伤寒表实无疑,当用麻黄汤治疗。“不汗出”既是一个证候,也可以看做是治疗不当,或因循失汗(如未就诊,或虽就诊而医者未用汗法),或虽用汗法,但病重而药轻,没有达到发汗的目的。汗不得出,寒邪在表不解,阳气闭郁不伸,进而化热,内热扰心故生烦躁。不汗出是造成烦躁的原因,烦躁是不汗出的结果,故云“不汗出而烦躁”。这种情况在临床上多见于体质强壮,正气抗邪有力而邪气又盛的患者。寒邪闭于表而不能入里,阳气郁于内而不能外泄,俗语所说让汗憋得烦躁不宁,即是这种情况。但由于本证仅是不汗出而致烦躁,并不见口渴、引饮等阳明里证,故属邪在于表而兼有阳郁化热的病证,此时用麻黄汤,虽有散寒开闭之力,但无清里解热之能,则已非所宜。故用大青龙汤峻发在表之邪以宣泄阳郁之热,则表可解而烦躁得去。若其人脉不浮紧而见微弱之象,又见汗出恶风等证,说明证属荣卫俱虚或卫强荣弱,而非荣卫皆实。如果误投峻汗之大青龙汤,则可因过汗亡阳,阳气不能充达四肢,而致四肢厥逆;过汗亡阳脱液,筋肉失养,则见筋惕肉瞤。因治疗错误而导致病情变坏,故云“此为逆也”。

大青龙汤是麻黄汤重用麻黄再加石膏、生姜、大枣而成,为发汗之峻剂。倍用麻黄,佐桂枝、生姜辛温发汗散寒以启表闭,加石膏辛寒,一可配麻黄解肌以开阳郁,又可清热以除烦躁。甘草、大枣和中以滋汗源。方后注有“汗出多者,温粉扑之”一句,知此方发汗力甚强,不易控制。因此,当汗出太多时,防治之法是以温粉扑于身上。温粉即炒米粉。用炒米粉扑身是汉时流行的一种止汗方法。尽管如此,仍有汗出多而伤阳气,以致造成阳虚恶风或阳虚阴盛,烦躁不得眠等诸种变逆的发生。故对于使用大青龙汤的病证,服药后在控制发汗的大小多少上,还应特别注意。

我院某进修生曾治一壮年社员。该社员于夏季大汗如洗之时入井工作,井下阴寒如冰,下井后,全身大汗顿消。随之患全身疼痛、恶寒、发热、无汗、烦躁之证,服他药无效。该医生望其人面赤气粗,切其脉浮紧而数,此大青龙汤证已无疑。然时值盛夏,不敢贸然进药,乃与他医研究。他医说可用药,如汗出虚脱可用西药急救。遂与大青龙汤原方,仅服一煎则汗出热退,诸证霍然而愈。

《金匮要略》用大青龙汤治疗“饮水流行,归于四肢,当汗出而不汗出,身体疼重”之“溢饮”证,用其发汗以解水毒,主要治水邪在末梢、皮下。曾治一患者,两手酸沉肿胀,身体肥胖,服黄芪、防己等益气利水药和注射维生素B1、维生素B12等药未取效。用大青龙、越婢汤之意,药后汗出而病愈。

倪海厦《伤寒论》

「太阳伤寒」,脉浮紧,发热,恶寒,身疼痛,不汗出而烦躁者,「大青龙汤」主之。若脉微弱,汗出,恶风者,不可服之;服之则厥逆,筋惕肉瞤,此为逆也。

麻黄又名「青龙,大青龙汤,实际就是麻黄汤的变证,脉浮紧,发热,恶寒,身疼痛,不汗出,这些都是「麻黄汤证」,而烦躁,就改成「大青龙汤」了,就是麻黄汤里面加了生姜、大枣、石膏。感冒的时候,身体会痛的,马上要想到麻黄汤,而多了生姜、大枣、石膏就是为了「烦躁」,烦躁的症状就是代表「邪」已经化热了,如果刚开始是麻黄汤证,病人不会烦躁,病人会很冷发抖,等到得了「麻黄汤」一两星期,他可能证就变掉了,变到比「麻黄汤」还要深的地方,肺的津液丧失,肺太热了,已经转成肺炎了,所以用石膏,石膏性甘寒清凉润肺,能去肺热、降逆,把肺热往下导,因为病人本身体能已经很虚,加生姜、大枣把肠胃的津液补一下。

「麻黄汤」里面,麻黄用三钱,「大青龙汤」的时候、肺热高的时候,麻黄用到六钱因为有石膏在里面,所以麻黄可以用到六钱,六钱,因为是分三次服用,每次只用到两钱。麻黄和石膏组在一起的时候,石膏会收敛麻黄,不让麻黄发汗,会把热往下导。为什么吃疯黄,有的流汗,有的小便出来?张仲景的意思,「大青龙汤」里面一半的麻黄和杏仁走表,如果没有增加麻黄的重量,麻黄和石膏走里,杏仁不能发表,表就解不掉了,所以麻黄一半和石膏往下走,一半和杏仁走表,脑裹面的病毒从小便排出去。

像「越婢汤」,里面用麻黄石膏,不用杏仁,吃了「越婢汤」小便一大堆,不是发汗,所以「桂技二越姆一汤」的时候,取小便,因此「越姆汤」是伤寒论里面第一个水肿的方子,所以最初的水肿,用的是[桂枝二越婢一汤。而[麻黄桂枝各半汤」的时候是要让病人微微发汗,而不要发太多,所以病人平常一定有身痒。

凡是看到病人表寒里热的时候,就用「大青龙汤]病人曰喉咙痒痒的.问病人有没有咳欧?有咳嗽,问口有没有渴?答有渴,问有没有痰,答有痰且痰黄黄浓浓的,黄浓就代表病人里面热,问会不会怕冷?答有,且有鼻塞的现象,所以这病人表是寒的里是热的,这热是肺热,所以用「大青龙汤」。

为什么喉咙会痒痒的,因为水喝到胃里面,正常的管道是水从胃的津液发散到肺,再到皮肤毛孔流汗流出去,有一天皮肤毛孔被寒束到了,这个水要回头,可是水不会回到胃中,水顺着三焦淋巴系统到胃的下方,这水气已经离开汗腺,但又不在胃中,也不在消化系统中,水在横瞩膜中,一呼吸水气就往上冲,就痒痒的。肺里面太热了,舌苔会黄的,所以开石膏,把水往下导,小便排出去。「麻杏甘石汤」和「大青龙汤」的分辨,如果咳嗽,胃口好不好?如果胃口很好,开「麻杏甘石汤」,咳嗽咳得都没胃口了,开「大青龙汤」,所以大青龙汤就是病人的肠胃已经伤到了。以平常肠胃很好的人,得到咳嗽的时候,「麻杏甘石汤证」。平常肠胃不好的人,得到咳嗽的时候,「大青龙汤证」。

科学中药的药粉,在真正危险的时候,整罐吃下去,也没用,因为汤者,荡也,熬汤剂的时候,可能一剂下去就好了,所以经方说「一剂知、二剂已」,指的是汤剂,因为汤的热力,所以下去的力量很强。

有一种状况不可以吃「大青龙汤」,就是脉微弱,汗出,恶风者,不可服之,先不管什么症状,如果他的脉很微弱就是里虚了,「汗出」就是津液不够了,风吹得很难过,表示这人里面已经很冷了,石膏一下去,就更冷,本来津液就已经不够了,麻黄杏仁一发汗,这样津液就会伤的更多,这时会造成病人贫血,因为血水同源,结果病人的手脚会冰冷掉,所以如果很虚的人绝不可给「大青龙汤」,这病人脉微弱,汗出,恶风者,是桂枝汤证,又因表虚里寒,所以应是「桂枝汤加附子」。

大青龙汤方

麻黄六两

生姜二两切

右七味,以水九升,先煮麻黄,减二升,去上沫,内诸药,煮取三升,去滓,温服

桂枝二两去皮

大枣十二枚劈

甘草二两炙杏仁五十个去皮尖

石膏如鸡子大碎

八合,取微似汗。汗出多者,温粉扑之,一服汗者,停后服。

石膏一般四到五钱,杏仁一般二钱多到五钱都没关系。标准的黄金比例是,麻黄用六钱,石膏用四钱,杏仁用二钱,那么杏仁加石膏等于麻黄的六钱,这样子就不会伤到津液。当然临床上要看病人的症状作加减,如果病人高烧与烦躁明显的时候,我们石膏可以用到一两,如果咳嗽频繁或痰多,就多加杏仁。

如果喝完「大青龙汤」,汗出太多,药开太过了或运动流汗太多,用「温粉」擦擦。如何预防发汗太过,就是慢慢喝大青龙汤,喝第一碗的时候,可以让病人先喝两口,看看如果没有什么感觉,再继续喝两口,慢慢地把第一碗喝完,感觉到快要发汗,就不要再喝,然后保暖帮助发汗。

温粉:牡蛎、龙骨(马骨)、糯米,三味磨粉等量。

临床上,气喘的病人,冬天喘夏天不喘,就是「小青龙汤」证,也就是寒喘;天气热才开始喘,天气冷就不喘,就是「大青龙汤」证,表寒里热,里热想出去出不去,外面的热进不来,被寒束到了,就是热喘。

大青龙汤是治疗疫病的药方,疫病就是气候不正常的情况下,例如春行冬令,所发生的流行传染病。现代的,只要是症状与大青龙汤证相同,就是用大青龙汤,因为中医是同证同治。如果是四季分明,节气交替正常的时候,就不会用到大青龙汤;只会用到麻黄汤、桂枝汤、葛根汤等等。

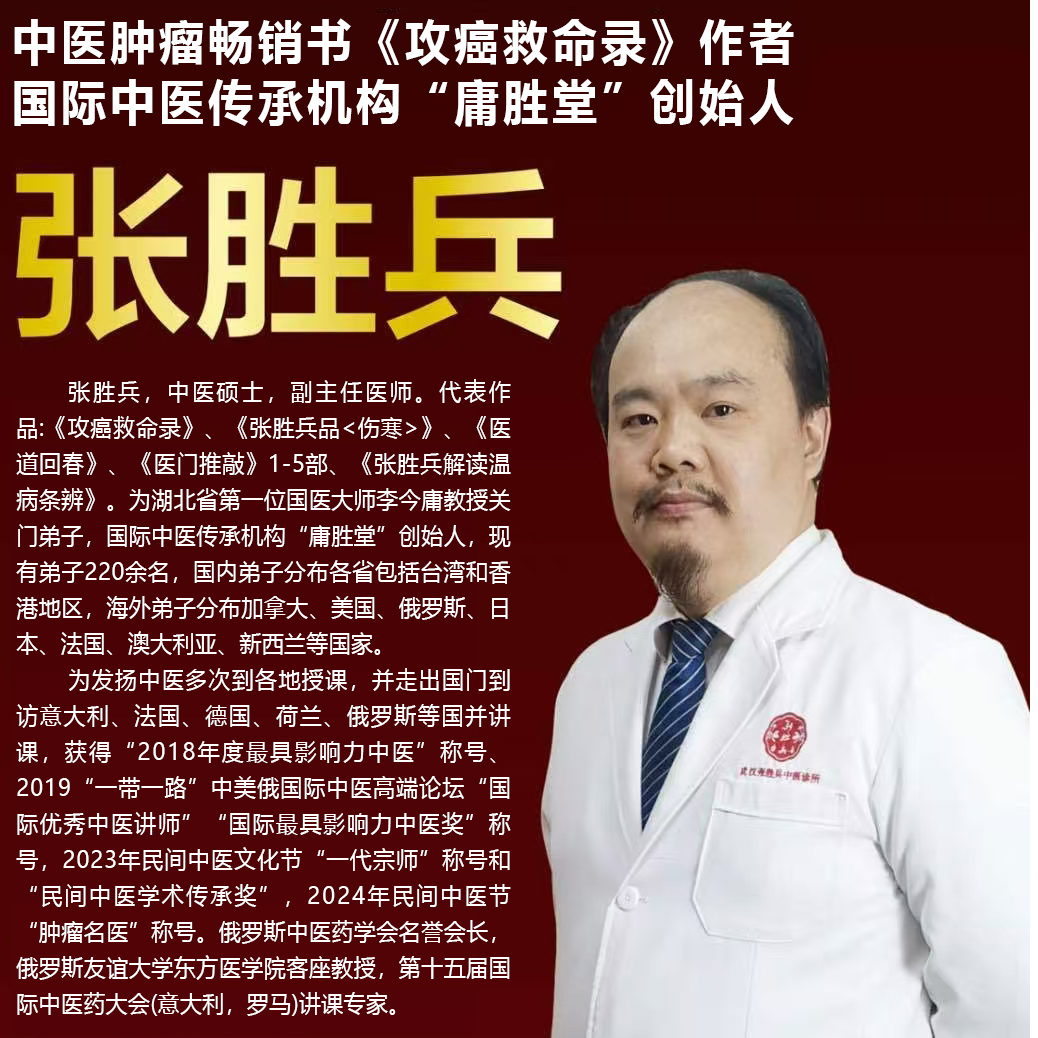

张胜兵《张胜兵品<伤寒>》

太阳中风,脉浮紧,发热恶寒,身疼痛,不汗出而烦躁者,大青龙汤主之。若脉微弱,汗出恶风者,不可服之,服之则厥逆,筋惕肉瞤,此为逆也。

大青龙汤方:

麻黄六两,桂枝二两,甘草二两,杏仁四十枚,生姜三两,大枣十枚,石膏如鸡子大。

上七味,以水九升,先煮麻黄,减二升,去上沫,内诸药,煮取三升,去滓。温服一升,取微似汗,汗出多者,温粉粉之。一服汗者,停后服。若复服,汗多亡阳,遂虚,恶风、烦躁、不得眠也。

以下解读内容为精简版,详细解读请查看:第33讲:张胜兵品《伤寒》之太阳病(38-39条条文·大青龙汤)

关于大青龙汤的条文,1800年来一直存在争议。下面,我将根据自己的理解,对这两条条文进行翻译,并指出有争议的地方,仅供大家参考。

从药物组成的角度来看,有两种观点:第一种观点认为,大青龙汤是在麻黄和炙甘草的基础上重用,并减少了杏仁的用量,加入了石膏、生姜和大枣。另一种观点则认为,大青龙汤是由麻黄汤和越婢汤组合而成。从成分上讲,这两种说法都有道理,但药物组成的划分实际上反映了对大青龙汤的不同理解。我个人更倾向于第一种观点,即大青龙汤是在麻黄汤的基础上重用麻黄,并加入石膏、生姜和大枣。

我曾提到,桂枝二越婢一汤可以看作是小号的大青龙汤,是低配版的大青龙汤。因此,将大青龙汤视为麻黄汤加越婢汤的观点,我更倾向于认为它是在麻黄汤的基础上重用麻黄,并针对内热的情况加入了石膏。重用麻黄是因为表寒较重,使用石膏则是因为里热或郁热。大青龙汤可以看作是高配版的桂枝二越婢一汤。

关于桂枝二越婢一汤,如果大家有兴趣,可以回顾之前的课程。今天我们重点讨论大青龙汤和桂枝二越婢一汤之间的关系,它们都是表寒里热的证型,只是轻重不同。

大青龙汤重用麻黄并配伍生姜,可以强烈发汗以驱散寒邪,并宣透郁热。石膏辛甘大寒,能够清热泻火、除烦。重用炙甘草和大枣可以调和脾胃、扶正固本,补充汗源,并防止石膏的大寒之性损伤脾胃。这样的配伍可以达到解表寒、清里热的目的。

接下来,我们来看第38条和第39条的争议。第38条第一句提到“太阳中风,脉浮紧”,而第39条第一句则是“伤寒,脉浮缓”。大家发现问题了吗?太阳中风通常脉象浮缓,而伤寒则脉象浮紧。这两条条文在字面上似乎存在矛盾,甚至有错简的嫌疑,因此引发了后世无数的争议。

历史上著名的“三纲鼎立”学说就源于此。成无己、许叔微、方有执等医家认为,桂枝汤证是风伤卫,麻黄汤是寒伤营,大青龙汤则是风寒两伤、营卫俱病。他们将桂枝汤证、麻黄汤证和大青龙汤证并列为三纲。

然而,另一派医家如尤在泾则不同意这种观点。他认为,桂枝汤治疗风伤卫是正确的,但麻黄汤治疗寒伤营则不完全准确。他指出,营病时卫未必不病,但大青龙汤证的关键不在于营卫两伤,而在于烦躁这一症状。其方剂的要点不在于麻黄和桂枝并用,而在于加入了石膏。

我同意尤在泾的观点。我认为大青龙汤是麻黄汤的重证兼证,表现为外寒内热或外寒郁热。虽然有人认为大青龙汤是麻黄汤和桂枝汤的合方,并加入了石膏,但我认为石膏的作用是治疗内热烦躁,而非风寒两伤。

我个人认为,第38条的“太阳中风,脉浮紧”和第39条的“伤寒,脉浮缓”并非字面意义上的中风和伤寒。这里的“太阳中风”和“伤寒”实际上是互文的,即38条的“太阳中风”实际上是“太阳伤寒”,而39条的“伤寒”则是真正的伤寒。38条的“脉浮紧”并非太阳中风的脉象,而是太阳伤寒的脉象。

另一种理解是,“太阳中风,脉浮紧”中的“中风”是省略了“寒”字,实际上是“太阳中风寒,脉浮紧”。无论是哪种理解,都表明太阳病实际上是感受了风寒邪气,只是中风时风大于寒,伤寒时寒大于风。

下面,我将根据自己的理解,对第38条进行翻译:

第38条:太阳病感受风寒邪气,脉象浮紧,发热怕冷,身体疼痛,无汗且烦躁,这是太阳伤寒兼有郁热的情况,应用大青龙汤治疗。如果脉象微弱,汗出怕风,则是表里俱虚,不能使用大青龙汤。若误用,会导致发汗过多,阳气不能充达四肢,出现四肢厥冷;过汗伤阴,阴液不能濡养筋肉,出现筋肉跳动,这是误治的变证。据条文,脉象微弱、汗出恶风的患者不能使用大青龙汤,应使用桂枝加附子汤更为合适。服用大青龙汤后出现的四肢厥冷称为“厥逆”,筋肉跳动称为“筋惕肉瞤”,这是过汗亡阳、伤阴的结果。

大青龙汤的配方如下:

麻黄六两,桂枝二两,甘草二两,杏仁四十枚,生姜三两,大枣十枚,石膏如鸡蛋大小。

将上述七味药,用九升水煎煮,先煮麻黄,待水减少二升后,去掉浮沫,再加入其他药物,煮至三升,去渣。每次温服一升,以微微出汗为宜。若出汗过多,可用温粉收敛。若服一次药后即出汗,则停止服用后续药物。若继续服用,可能导致出汗过多,阳气耗损,出现虚证,如恶风、烦躁、失眠等。

这样的翻译更加合情合理。至于成无己、许叔微、方有执等人认为的“中风”是字面意义上的中风,可能是因为他们没有活学活用,没有理解互文和省略的用法。无论从互文还是省略的角度,大青龙汤都可以看作是麻黄汤的重证,夹有郁热或内热,而非风寒两伤、营卫俱病的三足鼎立学说。

如果存在三足鼎立学说,那么就不是桂枝汤和麻黄汤两种情况,而是桂枝汤、麻黄汤和大青龙汤三种情况。然而,大多数人仍然将大青龙汤视为麻黄汤的兼证。因此,三足鼎立学说只是一种学说,虽然著名,但并不代表完全正确。

桂枝汤的重点在于有汗,麻黄汤的重点在于无汗,而大青龙汤的重点在于无汗且烦躁。既然无汗是麻黄汤的特点,而大青龙汤只是在无汗的基础上增加了烦躁症状,因此可以认为大青龙汤是麻黄汤的兼证。

最后编辑于 04-30 · 浏览 1562

伤寒论名家解读汇编

伤寒论名家解读汇编