伤寒论名家解读汇编——第31条

注:1、以下是历代名家对伤寒论解读观点的出处索引,可以为大家对比阅读提供参考;2、因时代不同作者所引用的伤寒论版本差异,整理遗失等客观原因,部分条文解读或有缺失敬请谅解!

第31条:太阳病,项背强几几,无汗恶风(者),葛根汤主之。

成无己《注解伤寒论》

太阳病,项背强几几,无汗恶风(者),葛根汤主之。

太阳病,项背强几几,汗出恶风者,中风表虚也;项背强几几。无汗恶风者,中风表实也。表虚宜解肌,表实宜发汗,是以葛根汤发之也。

葛根汤方

葛根四两麻黄三两,去节,桂枝二两去皮,芍药二两,切甘草二两炙,生姜三两切, 大枣十二枚,擘

《本草》云;轻可去实,麻黄、葛根之属是也。此以中风

表实,故加二物于桂枝汤中也。

上七味㕮咀,以水一斗,先煮麻黄,葛根,减二升,去沫,内诸药,煮取三升,去滓,温服一升,复取微似汗,不须啜粥,余如桂枝法,将息及禁忌。

方有执《伤寒论条辨》

太阳病,项背强几几,无汗恶风者,葛根汤主之。

葛根汤方

葛根四两麻黄三两,去节甘草二两,炙芍药二两桂枝二两,去皮生姜三两,切大枣十二枚,擘

上七味,以水一斗,先煮葛根、麻黄,减二升,去上沫,内诸药,煮取三升,去滓,温服一升,覆取微似汗。

太阳病项背强几几与上篇同者,风寒过太阳之荣卫,初交阳明之经络,经络同,所以风寒皆然也。无汗者,以起自伤寒,故汗不出,乃上篇有汗之反对,风寒之辨别也。恶风乃恶寒之互文,风寒皆通恶,而不偏有无也。夫以太阳中风,项背强几几,汗出,恶风,用桂枝加葛根而论之。则此太阳伤寒,项背强几几,无汗,恶风,当用麻黄加葛根。而用葛根汤者何哉?盖几几乃加阳明之时,喘已不作,故去杏仁,不用麻黄汤之全方,不可以麻黄加为名。而用麻黄桂枝甘草葛根以为汤者,实则是麻黄加之规制也。用姜枣芍药者,以阳明属胃,胃为中宫,姜枣皆和中之物,芍药有缓中之义也。不须啜粥,麻黄类例也。

喻嘉言《尚论篇》

太阳病,项背强几几,反汗出恶风者,桂枝加葛根汤主之。原文

太阳病,项背强几几,无汗,恶风者,葛根汤主之。原文

二条以有汗、无汗定伤风、伤寒之别。盖太阳初交阳明,未至两经各半,故仲景原文不用合病二字。然虽不名合病,其实乃合病之初证也。几几者,颈不舒也。颈属阳明,既于太阳风伤卫证中,才见阳明一证,即于桂枝汤内加葛根一药;太阳寒伤营证中,才见阳明一证,即于麻黄汤内加葛根一药,此大匠天然不易之彀率也。然第二条不用麻黄全方加葛根,反用桂枝全方加麻黄、葛根者,则并其巧而传之矣。见寒邪既欲传于阳明,则胸间之喘必自止,自可不用杏仁。况颈项背俱是阳位,易于得汗之处。设以麻黄本汤加葛根,大发其汗,将毋项背强几几者,变为经脉振摇动惕乎!此仲景之所为精义入神也。

桂枝汤、麻黄汤,分主太阳之表;葛根汤,总主阳明之表;小柴胡汤,总主少阳之表。三阳经合、并受病,即随表邪见证多寡定方,丝丝入扣。

张志聪《伤寒论集注》

太阳病,项背强几几,无汗恶风,葛根汤主之。

葛根汤方

葛根四两麻黄三两,去节甘草二两,炙芍药二两桂枝二两生姜三两大枣十二枚

上七味,以水一斗,先煮葛根、麻黄,减二升,去上沫,内诸药,煮取三升,去滓,温服一升,覆取微似汗。

自此以下凡四节,皆论太阳分部之表阳,邪薄之而循经下入也。夫邪薄于太阳之表而为太阳病,项背强几几则循于太阳之分部矣。邪拒于表,故无汗。从表而入于肌故恶风。葛根汤主之,葛根藤引蔓延,能通经脉,为阳明宣达之品,主治太阳经脉之邪;麻黄中空而象毛孔,主散表邪,配桂枝汤助津液血气充于肌腠皮肤。故取微似汗,而病可愈。

张锡驹《伤寒论直解》

太阳病,项背强几几,无汗恶风者,葛根汤主之。

葛根汤方

葛根四两麻黄三两,去节甘草二两,炙芍药二两桂枝二两生姜三两大枣十二枚

上七味,以水一斗,先煮葛根、麻黄,减二升,去上沫,内诸药,煮取三升,去滓,温服一升,覆取微似汗。

【注】此病太阳之表而涉于经输也。项背强几几解见前。邪拒于表,表气实,故无汗;邪入于经,经气虚,故恶风。葛根汤主之。葛根宣通经输以治内;麻黄开发毛窍以达外;桂枝和解肌腠以调中。内而经输,外而毛窍,中而肌腠,无所留滞,病自愈矣。自此以下四节,俱论太阳之气循经而入,不在肌腠之中也。

尤在泾《伤寒贯珠集》

太阳病,项背强几几,反汗出恶风者,桂枝加葛根汤主之。

太阳病,项背强几几,无汗,恶风者,葛根汤主之。

二条本是痉证,而有表虚表实之分。表实者无汗,表虚者汗反自出,即所谓刚痉柔痉也。然痉,筋病也,亦风病也。故虽有刚柔之异,而其项背强几几、恶风,则一也。几几、项强连背,不能展顾之貌。桂枝加葛根汤,如太阳桂枝汤例;葛根汤,如太阳麻黄汤例。而并加葛根者,以项背几几,筋骨肌肉并痹而不用,故加葛根以疏肌肉之邪,且并须桂、芍、姜、枣,以通营卫之气。

柯琴《伤寒来苏集》

太阳病,项背强几几,反汗出恶风者,桂枝加葛根汤主之。

太阳病,项背强几几,无汗,恶风者,葛根汤主之。

足太阳脉自络脑而还出下项,挟背脊。此从风池而入,不上干于脑,而下行于背,故头不痛而项背强也。几几,项背牵动之象,动中见有强意。凡风伤卫分,则皮毛闭,故无汗;风伤营分,则血动摇,故汗自出。不可以本症之无汗为伤寒,他条之自汗出为中风也。桂枝大青龙症,恶风兼恶寒者,是中冬月之阴风;此恶风不恶寒者,是感三时鼓动之阳风。风胜而无寒,故君葛根之甘凉,减桂枝之辛热,大变麻、桂二汤温散之法。

《内经》云:“东风生于春,病在肝,俞在头项;中央为土,病在脾,俞在脊。”又“秋气者,病在肩背。”则知颈项强,不属冬月之寒风。《易》以“艮”为山,又以“艮”为背。山主静,人以背应之,故元首四肢俱主动,而背独主静。葛根禀气轻清,而赋体厚重。此不唯取其轻以去实,复取其重以镇动也。此又培土宁风之法。

吴谦《医宗金鉴》

太阳病,项背强几几,无汗恶风,葛根汤主之。

〔注〕此略其证脉,单举痉之颈项强急者,以明其治也。太阳脉,下项循肩挟脊;阳明脉循喉咙,入缺盆,贯膈、下乳内廉。太阳主后,前合阳明;阳明主前,后合太阳。今邪壅于二经之中,故有几几拘强之貌也。太阳之强,不过颈项强;此痉之强,则不能俯仰,项连胸背而俱强,故曰项背强几几也。无汗恶风,实邪也,宜葛根汤发之,即桂枝汤加麻黄、葛根,两解太阳、阳明之邪也。

〔集注〕方有执曰:几几,鸟之短羽者,动则引颈几几然。形容病人之颈项俱病者,俯仰不能自如之貌。太阳病,项背强几几,反汗出恶风者,桂枝加葛根汤主之。

〔注〕太阳病,项背强几几,无汗恶风者,实邪也。今反汗出恶风者,虚邪也,宜桂枝加葛根汤,解太阳之风,发阳明之汗也。

〔集注〕汪琥曰:太阳病项背强矣,复几几然,颈不得舒,颈之经属阳明,项背与颈几几然,其状当无汗,今反汗出、恶风,仲景法:太阳病汗出恶风者,桂枝汤主之。今因其几几然,故加葛根于桂枝汤中,以兼祛阳明经之风也。

桂枝加葛根汤方

于桂枝汤内,加葛根三两,余依桂枝汤法。太阳病,发汗太多,因致痉。

〔注〕已上论痉,皆外感风、寒、湿而为病也。若太阳病发汗太多,津液大亡,表气不固,邪风乘虚而入,因成痉者,乃内虚之所致也,不可以柔痉、刚痉例之,宜以桂枝加附子汤,以固表祛风为主治。由此推之,凡病出汗过多,新产亡血过多,而变生此证者,皆类此也。

〔集注〕程应旄曰:即此一端推之,则知此病得之亡津亡血,而因虚致寒,因虚致燥者不少。盖阳气者,柔则养筋,发汗太多,则亡其阳,而损其经脉之血液故也。

陈修园《伤寒论浅注》

太阳病,项背强几几,无汗恶风(者),葛根汤主之。

【注】肌腠实则肤表虚自汗,入于经输,既有桂枝加葛根之法,而肤表实而无汗入于经输者,治法何如?

太阳病,项背强几几,前已详其说矣,其无汗为邪拒于表,表气实也。其恶风者,现出太阳之本象也,葛根汤主之。

此一节,言邪从肤表而涉于经输,与邪在肌腠而涉于经输者之不同,另立葛根汤取微似汗法。

张令韶云:自此以下四节,俱论太阳之气循经而入,不在肌腠之中也。

陈伯坛《读过伤寒论》

太阳病,项背强几几,无汗恶风(者),葛根汤主之。

伤寒自汗则证象阳旦,中风无汗又欲作刚痉矣。治阳旦与主桂枝加附同,异在令汗则增桂。借写阳旦,实写寒邪袭太阳之底。其底不开,而反大开者,太阳之面也。治刚痉与主桂枝加葛异,同是无汗则兼麻。似写刚痉,实写风邪袭太阳之面。其面不开,而强欲开者,太阳之底也。首句复衍上文可见矣。何以不曰反无汗耶?太阳正欲反无汗为有汗,无如愈反动而汗愈无。无汗二字殆形容其不能反汗出耳,非谓其如阳明病法多汗,反无汗也。然则无汗恶风,独非法当恶寒反恶风耶?恶风又中风证之一,足征明其为发于阳之外证。特外证在外不成外,一若合一身之病形,而以项背当之。几几然欲作势向外而不得,显见手太阳为手太阴之合力所持,足太阳遂为手太阳之压力所逼。其阳脱离肩胛而不绕,颈颊以上无阳汗。其阴脱离肩膊而不循,腰脊以下无阴汗。直是叠太阳于项背之中,以至弱之阴,背负不浮之阳而已。当然阴弱阳亦弱,胡为阳强阴亦强耶?是又无汗仍有汗。盖有强有力之穀气,亟欲振阴弱以起阳浮,争奈强汗与强邪非接触。魄汗之强,强在背里。风邪之强,强在背面。稽留背面之邪者太阳之阳,间隔背里之汗者太阳之阴。宜乎风邪不顾忌太阳之有汗,转蔑视其有汗若无汗。上文反汗出云者,不过太阳半开半不开耳。阳非不露其浮于项背之上,阴非不露其弱于项背之下也。假令身体强几几又何若?本条与痉证有异同,彼证曰颈项强急,又曰背反张,曲绘其痉也,非为桂枝立证也。本条是曲绘前此绘不尽之桂枝证,特引与阳旦证同床也。葛根汤主之,意若曰因加葛根参其间,增麻令汗出,非明主桂枝汤,却暗行桂枝方,无非欲人毋忘桂枝法也。方旨详注于后。

本汤胡不命曰桂枝加葛根方中加麻黄耶?麻黄明为无汗而设也,且先煮麻葛,二味显无轩轾矣。否则命曰麻黄葛根汤,有何不可?彼桂枝加葛,既无取汗明文,惟麻黄方下,覆取微似汗云云,与本方将息法,不易一字也。特阙及禁忌三字,不过微示麻黄汤不患多食有所遗耳。况下文曰恶风,曰无汗,主麻非主葛也,于葛何庸多让乎?吾谓本方若加麻去葛,不独桂枝犯无汗之禁,有麻亦但反汗出而已,项背几几如故也,是麻桂皆功居葛后。其合煮麻黄者,欲麻先受气于葛,而后行使桂枝翻作麻黄用也。独是先煮后行,岂非二味反听命于桂枝耶?非也,凡药非麻黄之比。假令先煮葛_味,则桂枝必行先于葛,加葛根汤所以煮葛煮桂无先后也。独麻黄先煮仍先诸药而行,必去上沫再杀其沸腾之性,方与诸药同行。合煮葛根又与葛相辅而行,与桂枝不同行之同行。盖葛根一旦提升足太阴,麻黄即开放手太阴。桂枝遂不先不后,齐开手足太阳。曰不须啜粥,而开力自倍。曰余如桂枝法将息,谓为如麻黄法将息可也。然则但主麻葛又何若?徒开手足太阴一方面,而轻弃太阳之主方,长沙肯令桂枝落遗珠乎?上交桂枝间合麻,麻黄缩入桂枝汤作用,故先立加葛汤打通变易桂枝之消息。本汤麻黄又合桂,桂枝缩入麻黄汤作用,故立葛根汤打通变易麻黄之消息。缘葛根起阴气即所以降阳气,长于助桂,助麻又其兼也。

曹颖甫《伤寒发微》

太阳病,项背强几几,无汗,恶风,葛根汤主之。(31)

葛根汤方

葛根四两麻黄三两芍药二两生姜二两甘草二两大枣十二枚桂枝二两

上七味,以水一斗,先煮麻黄、葛根,减二升,去上沫,纳诸药,煮取三升,温服一升,覆取微似汗。

太阳与阳明合病者,必自下利,葛根汤主之。(32)

太阳与阳明合病,不下利,但呕者,葛根加半夏汤主之。(33)

原方加半夏半升,洗。

太阳之气,卫外之阳气也,合营卫二气以为用者也。气之化为水者,汗也,故称太阳寒水。寒水者,里气为表寒所化,与病邪俱去之大转机也。服麻黄汤后,所出之汗多冷,此为明证。设寒水不能外泄为汗,郁于经腧之内,为强为痛,陷于足阳明胃,下泄而为利,上泛而为呕,故必用升提之品将内陷之邪提出,然后太阳寒水乃能从肌腠皮毛外泄而为汗,此葛根汤之作用也。独怪近世庸工,于大热之阳明腑证,往往漫投葛根。夫清阳明之热,自有白虎、承气二方,安用此升提之品乎?元人张洁古妄以为阳明仙药,并言邪未入阳明,不可轻用。不知桂枝加葛根汤及葛根汤二方,果为邪入阳明设乎?抑邪入阳明之后,可更用麻黄、桂枝以发皮毛肌腠之汗乎?李时珍《本草》犹采其说,真所谓大惑不解矣!按:次节自下利,与首节下陷经腧同,故但用葛根汤本方以升提之。三节不下利但呕,为水气上逆,故加生半夏以抑之,仲师所谓更纳半夏以去水是也。所谓同中求异也。又按:太阳、阳明合病,非太阳表证未罢,即见潮热、渴饮、不大便、谵语之谓。以太阳汗液不能畅行于表,反入于里,与太阴之湿并居。水气甚,则由胃入肠而成下利之证;水气不甚,则渗入中脘,胃不能受而成不下利而呕逆之证。不曰太阳与太阴合病,而曰与阳明合病者,一因下利由胃入肠,一因水气入胃,胃不能受而病呕逆,病机皆假道阳明,故谓与阳明合病也。

恽铁樵《伤寒论辑义按》

太阳病,项背强几几,无汗恶风,葛根汤主之。无汗,《外台》作”反汗不出”四字。《玉函》《外台》”风”下有”者”字。

方有执云:无汗者,以起自伤寒,故汗不出,乃上篇有汗之反对,风寒之辨别也。恶风,乃恶寒之互文,风寒皆通恶,而不偏有无也。

魏荔彤云:其辨风寒,亦重有汗无汗,亦不以畏恶风寒多少为准。畏恶风寒,不过兼言互言,以参酌之云耳。

葛根汤方

葛根四两麻黄三两,去节桂枝二两,去皮生姜三两,切甘草二两,炙芍药二两大枣十二枚,擘

上七味,以水一斗,先煮麻黄、葛根,减二升,去白沫,纳诸药,煮取三升,去滓。温服一升,覆取微似汗。余如桂枝法将息及禁忌,诸汤皆仿此。《玉函》《千金翼》”似汗”后有”不须啜粥”四字;《外台》有”出不须吃热粥助药发”九字。

几几,更甚于项强。而无汗,不失为表实。脉浮不紧数,是中于鼓动之阳风。故以桂枝汤为主,而加麻、葛以攻其表实也。葛根味甘气凉,能起阴气而生津液,滋筋脉而舒其牵引,故以为君。麻黄、生姜能开玄府腠理之闭塞,祛风而出汗,故以为臣。寒热俱轻,故少佐桂、芍,同甘、枣以和里。此于麻、桂二汤之间,衡其轻重,而为调和表里之剂也。葛根与桂枝,同为解肌和里之剂,故有汗无汗、下利不下利皆可用,与麻黄专于治表者不同。东垣用药分经,不列于太阳而列于阳明,易老云”未入阳明者,不可服”,岂二子未读仲景书耶?喻氏谓仲景不用于阳明,恐亡津液,与本草生津之说左矣。桂枝汤啜粥者,因无麻黄之开,而有芍药之敛,恐邪有不尽,故假谷气以逐之,此汗生于谷也。

徐彬云:前”桂枝加葛根汤”一条,其见证亦同,但彼云”反汗出”,故无麻黄,此云”无汗”,故加麻黄也。

陶弘景曰:凡汤中用麻黄,皆先别煮两三沸,掠去其沫,更益水如本数,乃纳余药。不尔,令人烦。铁按:今上海药肆中,麻黄无论生、炙,皆无沫。

冉雪峰《冉注伤寒论》

太阳病,项背强几几,无汗恶风(者),葛根汤主之。

冉雪峰曰:此条葛根汤,与前第十四条桂枝加葛根汤,药品量数煮法服法均同。其间恐有错误,林亿疑前桂枝加葛根汤,只加葛根,不加麻黄。钱天来谓前条是由中风来,故用桂枝加葛根,此条是由伤寒来,故用麻黄加葛根。查前条系论列在辨桂枝证栏内,此条系论列在辨麻黄证栏内。前条汗出,是桂枝的证。此条无汗,是麻黄的证。林钱各说,原自可通。但本方无杏仁,有姜枣,不得称麻黄汤。且条文明明是葛根汤,何得改为麻黄加葛根汤。麻黄汤内用桂枝,桂枝汤内不用麻黄。上条开桂枝用麻黄的变例。有汗用桂枝,无汗用麻黄,此条开无汗用桂枝的变例。再即本条显著的条文,解说本条深邃的意义。本条首标太阳病,是明昭其为表证。太阳病而恶风,是明昭其为桂枝证。恶风是本条重要关键,恶风与无汗相佐,相连标出,值得注意。此可看出两个要义:一、外邪内搏,已达阳明界畔。外闭机势反缓,故不似伤寒的恶寒,而似中风的恶风。二、邪虽内陷,但不是阳明病,而是太阳病,外证现象存在,故不显阳明的恶热,而显太阳的恶风。太阳病恶风,故以桂枝汤为处方基础,因项背强几几,不得不加葛根。因无汗,不得不加麻黄。此为麻黄证兼桂枝证,故用桂枝汤代麻黄汤。后贤误释葛根为阳明解表专药,须知阳明篇中,并无葛根汤。太阳将入阳明,当用葛根,阳明不外合太阳,并无用葛根的必要。本方方注千金翼、外台、玉函、陈本均有不啜粥字样,不啜粥,是不注意表层,而注意里层,细心均可领会互证。是方意麻黄只助葛根转输,葛根不助麻黄发表,是不可以不辨。

胡希恕《胡希恕伤寒论讲座》

太阳病,项背强几几,无汗恶风,葛根汤主之。

项背拘急,”几几”是一个状词,就是脖子能往前伸,左右运转不自由,项背拘急得厉害。这个字本来是形容小鸟学飞的时候,羽毛未丰它飞不起来,伸着脑袋的那个样子,就叫”几几”那个形状。那么太阳病,就是头项强痛而恶寒这类的太阳病,如果”项背强”有”几几”的样子,”无汗恶风,葛根汤主之”。这个方剂,就是桂枝汤加麻黄加葛根。本来是个桂枝汤证,所以它恶风。我们用这个方剂的时候也这样子,恶寒特别厉害,恶寒特别厉害当然他也是恶风了。由于没有汗所以加麻黄,由于项背强所以加葛根,它就是这么一个方剂。

那么这一段和前面那一段(桂枝加葛根汤)回头一看就知道了,那个讲的”太阳病,项背强 ,反汗出恶风者”,就根据这一条,本来是葛根汤证,葛根汤证应该”项背强几几,无汗恶风”,(但反汗出恶风),就不能用葛根汤了,用桂枝汤加葛根。桂枝汤证是发热、汗出、恶风。就”项背强几几”来讲,(似乎)应该是葛根汤证,可是葛根汤证是无汗恶风,所以那一条(桂枝加葛根汤)搁个”反”字。这个”反”字就作为这两个方剂的鉴别点,所以他(仲景)这个文字啊,我们上次讲也提到了,随便搁一个字都不是轻易的,每一个字都是有所指的。

那么,葛根汤这个方剂,也属于解表方剂。在临床应用(要注意),你看他特别提出”恶风”,恶寒得特别厉害。而且葛根这个药它是解肌(药),肌肉尤其在颈背部发痉挛,葛根是有特效的。肌肉痉挛就是肌不和,肌不和的原因有很多:有的由于热,热伤津液,津液枯燥,组织营养失调就发痉挛;有的由于湿,湿也能够使肌肉发痉挛。葛根这个药它是专门解肌,治肌肉痉挛。

那么冲着(葛根汤)这个方剂,它(肌不和)是由于停湿停水的关系,湿也能够使肌肉发痉挛。因为他用的是麻黄汤(葛根汤中有麻黄),麻黄就能够使之发汗祛水气,那么配合葛根又能够解肌,所以”项背强几几”是可以好的。

在《金匮要略》有一种痉病,痉病就是项背强达到高度了,不光是项背强了,全身都往后使劲了,拘急相当厉害了,那个就叫作痉。痉病里头也有用葛根汤的机会,但它得现太阳病,因为(葛根汤)这个方剂是太阳病的一个发汗剂。

这个方剂最常用了,我们在临床上无论是感冒或者流感,这个人没有汗,恶寒特别厉害,(但)项背强有的就不明显,有的非常明显,无论(项背强)明显不明显,要是无汗特别恶寒,有考虑用葛根汤的机会。那么这个方剂就很清楚了,刚才我讲了,它是桂枝汤的基础上加入葛根、麻黄,上面那个桂枝加葛根汤没有麻黄,那个是有汗出,这个是没有汗。

任应秋《伤寒论语译》

太阳病,项背强几几,无汗恶风,葛根汤主之。

葛根汤方

葛根四两麻黄三两,去节桂枝二两,去皮生姜三两,切甘草二两,炙芍药二两大枣十二枚,擘

上七味,以水一斗,先煮麻黄、葛根,减二升,去白沫,内诸药,煮取三升,去滓,温服一升,覆取微似汗,余如桂枝法将息及禁忌,诸汤皆仿此。

【校勘】《外台秘要》:”无汗”作”反汗不出”。《外台秘要》、《玉函经》、”可发汗篇”:”风”字下都有”者”字。

葛根汤方。《外台秘要》:麻黄作”四两”;”桂枝”作”桂心”。成无己本:”芍药”下有”切”字。《玉函经》、成无己本:”味”字下有”咀”两字。《外台秘要》:”味”字下有”切”字。《玉函经》《千金翼方》《外台秘要》:”白沫”都作”上沫”。成无己本:”去白沫”作”去沫”。《玉函经》、《千金翼方》、成无己本:”似汗”句下有”不须啜粥”四字。《外台秘要》:”似汗”句下有”出,不须喫热粥助药发”九字。成无己本:没有”诸汤皆仿此”五字。

【串解】陆渊雷云:”葛根汤为发热头痛,脉浮无汗之主方,应用最广,不必见显著之项强也,其异于麻黄汤证者,麻黄证有喘,葛根证无之;麻黄证身疼腰痛,骨节疼痛,葛根证纵有骨楚,亦颇轻微。病有汗者,麻黄汤绝对禁用,若有咳嗽,或胃肠证时,虽有小汗,葛根汤犹为可用,若不咳,汗较多者,当然属桂枝加葛根汤。”

桂枝加葛根汤证在上篇第14条,两证的主要不同点,即在有汗无汗,所以魏荔彤云:”其辨风寒,亦重有汗无汗,亦不以畏恶风寒多少为准。”

【语译】患太阳病,颈项连肩背部都有拘急强直的感觉,不出汗,怕风,这是恰好用葛根汤的证候。

【释方】柯韵伯云:”葛根味甘气凉,能起阴气而生津液,滋筋脉而舒其牵引,故以为君,麻黄、生姜,能开玄府腠理之闭塞,祛风而出汗,故以为臣,寒热俱轻,故少佐桂芍,同甘枣以和里,此于麻桂二汤之间,衡其轻重,而为调和表里之剂也……桂枝、葛根,俱是解肌和里之剂,故有汗无汗,下利不下利皆可用,与麻黄专于治表者不同。”因此使用葛根汤的标准,似比桂枝汤证为重,较麻黄汤证为轻。

刘渡舟《伤寒论诠解》

太阳病,项背强几几,无汗,恶风,葛根汤主之。

葛根汤方:

葛根四两 麻黄三两,去节 桂枝二两,去皮 芍药二两,切 甘草二两,炙 生姜三两,切 大枣十二枚,擘

上七味㕮咀,以水一斗,先煮麻黄葛根,减二升,去沫,内诸药,煮取三升,去滓,温服一升,复取微似汗,不须啜粥,余如桂枝法将息及禁忌。

【解析】

本条论述太阳伤寒,经输不利的证治。

经脉为气血通路,太阳表邪不解,经脉受邪,气血运行不畅,经输为之不利,因而出现项背强几几的证候。若此筋脉拘急反见汗出恶风等证,则为太阳病中风无疑,用桂枝加葛根汤治疗已如前述。若项背强几几,无汗而恶风寒的,则为伤寒表实证,是寒邪外闭,玄府不通,经脉气血不利所致。”恶风”乃恶寒之互词。治当发汗散寒,疏通经脉,用葛根汤主之。

从用药来看,葛根汤即桂枝汤加麻黄、葛根。其中葛根为主药,既能配麻桂解肌发表,又能升津液、濡筋脉以治项背强几几。表虚之项背强几几,用桂枝加葛根汤,本证属表实经输不利,为何不用麻黄汤加葛根呢?这是因为,麻黄汤发汗力强,再加入葛根之升阳发表,恐汗出太多。此证为经输不利,应发经输之汗,但也应看到筋脉失滋,拘紧不柔,用麻黄汤加葛根极易造成汗多津伤,而达不到滋津润燥,缓和筋脉拘挛的目的。故选用桂枝汤加麻黄、葛根,既可发汗散寒而又不致大汗伤津,且有芍药、甘草、大枣滋津化阴以缓和筋脉之急,甚合病情。

在临床上,有很多项背疼痛的病人,用葛根汤治疗常可取效。服葛根汤后有的病人项背疼痛处有发热的感觉,这是阳气将要通达的反应,紧接着项背部就会出汗,随之出汗延及全身而病愈。正如曹家达在《经方实验录》中所说:”服后顷刻,觉背内微热,再服,背汗遂出,次及周身……病遂告差。”

本方煎服法,要注意先煎麻黄、葛根,去上沫,然后入诸药。这样做一方面可以缓麻黄、葛根辛散之性,防止发汗力太强而汗出过多;一方面可以减弱麻黄走散之悍,以免药后发生心悸、心烦、头晕等副作用。服药后不必啜粥,温覆即可出汗。

倪海厦《伤寒论》

太阳病,项背强几几,无汗恶风(者),葛根汤主之。

张仲景在太阳篇出了三个代表方,第一是桂枝汤,第二是葛根汤,第三是麻黄汤,为什么会有葛根汤证,所谓的中风,中寒,平常中风的时候没有什么感觉的,中了风或许都不知道,摸脉才知道的,因为风吹的很舒服的。中寒的时候有感觉,有警戒心的时候,就是麻黄汤证了。当中风的时候,恰逢汗流很多,津液都伤掉了,就变成葛根汤证了,所以葛根汤可以说是温病的方子,因为只有南方比较热,才会大量流汗,津液才会伤到,这时候感冒的话,项背强几几,人背后是太阳经,几几像鸟羽毛竖起来,背后太阳经整个冰冷的,可以刮痧,或葛根汤就可以了,葛根汤的症状就是无汗,恶风,因为是中风,所以风吹的很难过。或是用桂枝汤,桂枝汤加一些麻黄再加葛根,称之为葛根汤,这时候重用葛根。

葛根汤方

葛根四两 麻黄三两 桂枝二两去皮 芍药二两 甘草二两炙生姜三两 大枣十二枚劈

右七味,㕮咀,以水一斗,先煮麻黄、葛根,减二升,去沫,内诸药,煮取三升,去滓,温服一升,覆取微似汗,不须啜粥。馀如桂枝汤法将息及禁忌。

葛根是桂枝的两倍,处方的时候葛根用四钱,麻黄用三钱,桂枝用二钱,芍药用二钱,以下是桂枝汤的方子。为什么用葛根汤?因为桂枝汤的时候,本身没有失掉很多津液,体能很好,葛根汤的时候,表就很虚了,尤其是小孩子,常常跑来跑去,汗流很多,风一吹,就得了葛根汤证,因为他在运动的时候,毛孔开着的,汗就流出去了,流汗的同时,滤过性病毒进来,一进来就很深了,刚开始从背后进来,造成部份的水已离开汗腺但又不出毛孔,所以项强,水渗在肌肉里面,会很痛,所以背部强硬。原本津液就不够了,如果光靠桂枝汤把肠的津液发表发出来,因为津液不够,力量会不够,这时候重用葛根,葛根原本就是提升津液的,把水份发散到皮肤表面上来,为什么加麻黄?麻黄用的比葛根少,不能太多,皮肤表面没有汗,代表有中寒的现象,如果有汗,光是桂枝加葛根就可以了,没有汗,就是被表寒束到了,要发表发出来,但是光靠桂枝没力量,这时候加麻黄在桂枝上面。

张仲景在写处方的时候,先写葛根,麻黄,桂枝,麻黄走表,很轻。张仲景在用麻黄的时候,一定先把麻黄煮一下,白沫拿掉再用,如果不先煮一下,麻黄的性轻而且性往上升,它一下子就进入脑部,就是安非他命,所以先煮一下,把它的轻去掉,让它不要走太快,光吃麻黄不会走到皮肤表面,所以单味吃麻黄,不会流汗的,要靠桂枝把它推到肌肉,然后麻黄再到皮肤表面,把病毒排出体外。葛根是升水的,感冒喉咙痛,咽干,就是葛根汤证,葛根是生津止渴的,所以重用葛根,葛根可以用到四钱,不需要喝粥,光靠葛根的力量就够了。肠胃因为有炙甘草、大枣,所以津液很足,葛根直接把津液从肠胃带到皮肤表面去,到头上、喉咙去了。

葛根发散的力量很强,譬如小孩发水痘,水痘就是胎毒,小孩在妈妈的肚子里,喝了羊水,到大的时候会发水痘,发起来是一颗小小的一粒,表面上是一粒,结果小孩发高烧,小孩的肠胃的壁表面全部是一片水痘在上面,这就是胎毒,服葛根汤,葛根汤能把所有脏的水排到皮肤表面,喝了葛根汤后,小孩早上起来,会发的满脸全身都是水痘,但是小孩很有精神,不要刺破,让它慢慢消掉就好了,一剂就够了。

术附汤,白术附子等量,能够发痈脓,在身体里面的瘤,在很深的地方、在子宫或淋巴结里面,一直无法发到表面上,如果能发到皮肤表面,变成大的脓疮,像青春痘、疖子,把脓头去掉就好了,但是在很深的地方或在骨边出不来,就靠白术附子。为什么加附子,因为深的地方一定接近骨边,所以加附子,附子壮里阳,把里面的脓疮往外推,白术有干燥的作用,所以把葛根汤里面加这两味药下去的时候,可以发全身性的脓疮。须知如果身上的硬块表面上是平滑的,就没关系,粗糙的是癌,赤小豆当归散也称为排脓汤,那是排痔疮的脓,用法不一样,在金匮中会介绍。

举例来说,如果遇到一个病人,糖尿病足、脚上有伤口化脓,偏偏又得到葛根汤证,我们就要灵活运用,可以用葛根汤加上白朮附子排脓,因为在脚上,所以加重白芍,把脚的血液循环加速。经方是绝对处方,比例是黄金比例,运用之妙存乎—心。

【方机】曰:鼻渊、脑漏、鼻痈、鼻中息肉等之臭脓滴沥,或浊涕不止,不问香臭等,皆由同中郁毒之所致,脑漏尤为恶证,若不早治之,则或至不起,俱宜本方加朮附汤,痈疽初起,壮热憎寒,脉数者,以葛根汤发汗后,转以加朮附汤而促其酿脓,脓成者,速可刺破。脑漏,肾主脑,鼻子不好的头定痛,这时候加强肾,让排脓的力量加强,所以加附子,加白朮。这样鼻黏膜就会越来越干。鼻涕如果说是黄、黏稠的,这是湿热,就改成加些黄芩等去热的药在里面。

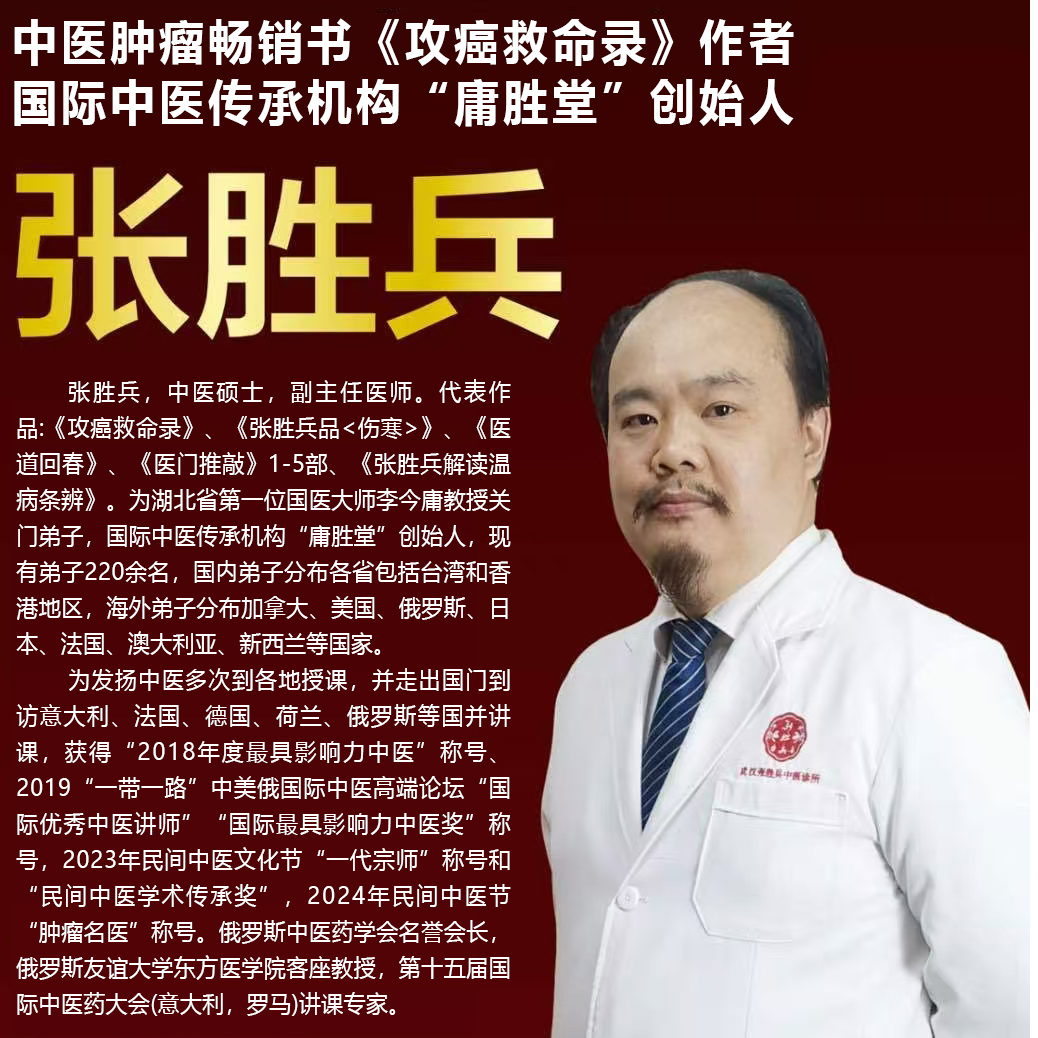

张胜兵《张胜兵品<伤寒>》

太阳病,项背强几几、无汗、恶风,葛根汤主之。

葛根汤方

葛根四两,麻黄三两,桂枝二两,生姜三两,炙甘草二两,芍药二两,大枣十二枚。

上七味儿,以水一斗,先煮麻黄、葛根,减二升,取白沫,纳诸药,煮取三升,去渣温敷一升,覆取微似汗,余如桂之法将息及禁忌,诸汤皆仿此。

以下解读内容为精简版,详细解读请查看:第28讲 :张胜兵品《伤寒》之太阳病(31-32条条文·葛根汤)

太阳病,项部拘急不柔和,俯仰不能自如,无汗恶风寒,并伴有脉浮紧、头痛、怕冷、身体疼痛等一系列临床表现者,用葛根汤治疗。

葛根汤方:葛根四两,麻黄三两,桂枝二两,生姜三两,炙甘草二两,芍药二两,大枣12枚。以上七味药用水一斗,先加入麻黄、葛根煮,煮至水量减少二升时,取出上面的白沫,再加入其他药物继续煎煮,直至水量减至三升。去渣后每次温服一升,服药后覆盖衣被,取暖保温,以助发汗,使之微微出汗。调养护理的方法及禁忌同桂枝汤,其它汤剂的煎法均可参照此法。

第31条条文以“无汗恶风”四个字来概括伤寒表实证的主要临床表现,这是一种余证从略的省文笔法。实际上,太阳伤寒表实证的临床表现远不止这四个字,它应该包括脉浮紧、头痛、怕冷、身体疼痛等一系列症状。正如《伤寒论》第3条条文所述:“太阳病,或以发热,或未发热,必恶寒,体痛,呕逆,脉阴阳俱紧者,名曰伤寒。”而太阳病的总纲,即第1条条文也指出:“太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒。”因此,第31条条文中的“无汗恶风”实际上是伤寒表实证的简化表述。

关于“恶风”与“恶寒”的辨析,古代汉语中二者常互用。在太阳伤寒表实证中,虽然以恶寒为主,但恶风也是其常见症状。这里的“恶风”实际上是恶风寒的简写,只是程度上的不同。对于太阳中风来说,恶风症状更为明显;而对于太阳伤寒来说,恶寒症状则更为突出。然而,在实际临床中,恶风与恶寒往往并存,只是侧重点不同而已。

葛根汤由葛根、麻黄、桂枝、生姜、炙甘草、芍药、大枣七味药组成。其中,葛根用量独重,是治疗项背强几几的关键药物。麻黄则用于发汗解表,针对无汗的太阳伤寒表实证。桂枝、生姜、炙甘草、芍药、大枣则共同构成桂枝汤的基本框架,具有调和营卫、解肌发表的功效。

葛根汤与桂枝加葛根汤的区别主要在于是否有汗以及是否使用麻黄。太阳中风有汗者用桂枝加葛根汤,太阳伤寒无汗者用葛根汤。麻黄作为发汗解表的要药,在葛根汤中发挥了关键作用。

葛根汤不仅可用于治疗太阳伤寒表实证的项背强几几,还可用于治疗阳明经的头痛以及太阳伤寒表实证的身痛等症状。其临床应用广泛,对于脉浮紧、头痛、怕冷、身体疼痛等一系列伤寒表实证的症状均有良好疗效。

最后编辑于 04-22 · 浏览 673

伤寒论名家解读汇编

伤寒论名家解读汇编