伤寒论名家解读汇编——第29条

注:1、以下是历代名家对伤寒论解读观点的出处索引,可以为大家对比阅读提供参考;2、因时代不同作者所引用的伤寒论版本差异,整理遗失等客观原因,部分条文解读或有缺失敬请谅解!

第29条:伤寒,脉浮,自汗出,小便数,心烦,微恶寒,脚挛急。反与桂枝欲攻其表,此误也。得之便厥,咽中干,烦躁吐逆者,作甘草干姜汤与之,以复其阳。若厥愈足温者,更作芍药甘草汤与之,其脚即伸;若胃气不和,谵语者,少与调胃承气汤,若重发汗,复加烧针者,四逆汤主之。

成无己《注解伤寒论》

伤寒,脉浮,自汗出,小便数,心烦,微恶寒,脚挛急。反与桂枝欲攻其表,此误也。得之便厥,咽中干,烦躁吐逆者,作甘草干姜汤与之,以复其阳。若厥愈足温者,更作芍药甘草汤与之,其脚即伸;若胃气不和,俨语者,少与调胃承气汤,若重发汗,复加烧针者,四逆汤主之。

脉浮,自汗出,小便数而恶寒者,阳气不足也。心烦、脚挛急者,阴气不足也。阴阳血气俱虚,则不可发汗,若与桂枝汤攻表,则又损阳气,故为误也。得之便厥,咽中干,烦躁吐逆者,先作甘草干姜汤,复其阳气。得厥愈,足温,乃与芍药甘草阳汤,益其阴血,则脚胫得伸。阴阳虽复,其有胃燥、俨语,少与调胃承气汤,微溏以和其胃。重发汗为亡阳,加烧针则损阴。《内经》目:荣气微者、加烧针则血不流行、重发汗,复烧针,是阴阳之气大虚,四逆汤以复阴阳之气。

甘草干姜汤方

甘草四两,炙,味甘平干姜二两,炮,味辛热

《内经》曰:辛甘发散为阳。甘草干姜相合,以复阳气。

上二味,㕮咀,以水三升,煮取一升五合,去滓,分温再服。

芍药甘草汤方

白芍药四两,味酸,微寒甘草四两,炙,甘平芍药,白补而赤泻,白收而赤散也。酸以收之,甘以缓之,酸甘相合,用补阴血。

上二味,㕮咀,以水三升,煮取一升半,去滓。分温再服

调胃承气汤方

大黄四两,去皮,清酒浸甘草二两,炙,味甘平芒硝半斤,味咸苦,大寒

《内经》曰;热淫于内,治以咸寒,佐以苦甘。芒硝咸寒以除热,大黄苦寒以荡实,甘草甘平助二物,推陈而缓中。上三味,㕮咀,以水三升,煮取一升,去滓,内芒硝,更上火微煮,令沸,少少温服。

四逆汤方

甘草二两炙,味甘平干姜一两半,味辛热附子一枚生用去皮,破八片,辛大热

《内经》日;寒淫于内,治以甘热。又曰;寒淫所胜,平以辛热。甘草、姜、附相合,为甘辛大热之剂,乃可发散阴阳之气。

上三味,㕮咀,以水三升,煮取一升二合。去滓,分温再服。强人可大附于一枚,干姜三两。

方有执《伤寒论条辨》

伤寒,脉浮,自汗出,小便数,心烦,微恶寒,脚挛急。反与桂枝欲攻其表,此误也。得之便厥,咽中干,烦躁吐逆者,作甘草干姜汤与之,以复其阳。若厥愈足温者,更作芍药甘草汤与之,其脚即伸;若胃气不和,俨语者,少与调胃承气汤,若重发汗,复加烧针者,四逆汤主之。

甘草干姜汤方

甘草四两,炙干姜二两。炮

上㕮咀,以水三升,煮取一升五合,去滓,分温

再服。

芍药甘草汤方

白芍药四两甘草四两,炙

上二味,㕮咀,以水三升,煮取一升半,去滓,分,

温再服之。

调胃承气汤方

大黄四两,去皮,清酒浸芒硝半斤甘草二两,炙

上三味,㕮咀,以水三升,煮取一升,去滓,内芒

硝,更上微火煮令沸,少少温服。

四逆汤方

甘草二两炙干姜一两半附子一枚

上三味,㕮咀,以水三升,煮取一升二合,去滓,

分,温再服,强人可大附子一枚,干姜三两。

数,音朔。反,音板。

脚挛急者,足经始终于足,寒则拘挛也。以上言风寒俱有之表里证,故谓与桂枝汤为反。盖桂枝是中风之主治反,不顺也。厥,谓四肢冷也。咽中干烦燥吐逆者,误汗损阳阳虚阴独盛也。甘草益气,干姜助阳,复其阳者,充其气之谓也。厥愈足温,阳气复也。芍药用白,酸能敛阴而主血也;甘草用炙,甘能补中而益脾也。脚即伸,阴血行也。盖以一误治而表里俱伤,故必求阴阳如此次第而俱复。胃不和而谵语者,亡津液而胃实也。承气而曰调胃者,以胃属阳而主里,故用甘草和阴阳而缓中也。重发汗而复加烧针,则二者皆有以大损于阳矣,故用偏于助阳之四逆,以救其阳也。

喻嘉言《尚论篇》

伤寒,脉浮,自汗出,小便数,心烦,微恶寒,脚挛急。反与桂枝欲攻其表,此误也。得之便厥,咽中干,烦躁吐逆者,作甘草干姜汤与之,以复其阳。若厥愈足温者,更作芍药甘草汤与之,其脚即伸;若胃气不和,谵语者,少与调胃承气汤,若重发汗,复加烧针者,四逆汤主之。

此段辨证用法最精、最详,从前不得其解,今特明之。脉浮、自汗固是在表之风邪,而小便数、心烦则邪又在里,加以微恶寒,则在里为寒邪,更加脚挛急,则寒邪颇重矣。乃用桂枝汤独治其表,则阳愈虚,阴愈无制,故得之便厥也。桂枝且误,麻黄更可知矣,大青龙更可知矣。阴寒内凝,总无攻表之理也。甘草干姜汤复其阳者,即所以散其寒也。厥愈足温,不但不必治寒,且虑前之辛热有伤其阴,而足挛转锢,故随用芍药、甘草以和阴,而伸其脚。设胃气不和而谵语,则胃中津液亦为辛热所耗,故少与调胃承气汤以和胃,而止其谵,多与则为下,而非和矣。若不知此证之不可汗,而重发其汗,复加烧针,则阳之虚者必造于亡,阴之无制者,必至犯上无等。此则用四逆汤以回其阳,尚恐不胜,况可兼阴为治乎!

张志聪《伤寒论集注》

伤寒,脉浮,自汗出,小便数,心烦,微恶寒,脚挛急。反与桂枝欲攻其表,此误也。得之便厥,咽中干,烦躁吐逆者,作甘草干姜汤与之,以复其阳。若厥愈足温者,更作芍药甘草汤与之,其脚即伸;若胃气不和,俨语者,少与调胃承气汤,若重发汗,复加烧针者,四逆汤主之。

讝,尼兼切,一音谵,后仿此。调胃承气汤载《阳明篇》,四逆汤载《少阴篇》。

甘草干姜汤方

甘草四两,炙干姜二两。炮

上㕮咀,以水三升,煮取一升五合,去滓,分温再服。

芍药甘草汤方

白芍药四两甘草四两,炙

上二味,㕮咀,以水三升,煮取一升半,去滓,分温再服之。

此论太阳之气去肌而入于三阴,在太阴所主之地中,而病三阴之气化也。伤寒脉浮者,浮为在表。自汗出者,邪入于肌而肌腠外虚也。小便数者,病太阴脾土之气不能转输其津液,故小便频数而短也。心烦者,病少阴君火之气也。微恶寒者,病少阴标阴之气也。脚挛急者,病厥阴风木之气而筋脉拘挛也。此太阳之气人于里阴,反与桂枝,欲攻其表,则表里阴阳之气不相顺接,便为厥矣。咽中干者,病厥阴、少阳之气也;烦躁者,病少阴、太阳之气也;吐逆者,病太阴、阳明之气也。此病三阴而兼及于三阳,阴阳外内之相通也。夫太阳之气内入,在太阴所主之地中,作甘草干姜汤温太阴之土气,以复其阴中之太阳。若厥愈者,太阳之阳气复也;足温者,太阴之土气和也。更作芍药甘草汤与之,以和厥阴之气,故其脚即伸。若胃气不和谵语者,胃络上通于心,少阴君火亢极而胃气不和,神气烦乱而因发谵语,故少与调胃承气汤以和少阴君火之气,以安少阴心主之神。若重发汗复加烧针者,则神气外亡而阳气益虚,故宜四逆汤主之。

张锡驹《伤寒论直解》

伤寒脉浮,自汗出,小便数,心烦,微恶寒,脚挛急,反与桂枝汤,欲攻其表,此误也。得之便厥,咽中干,烦躁吐逆者,作甘草干姜汤与之,以复其阳。若厥愈足温者,更作芍药甘草汤与之,其脚即伸。若胃气不和,谵语者,少与调胃承气汤。若重发汗,复加烧针者,四逆汤主之。

甘草干姜汤方

甘草四两干姜二两

上二味,以水三升,煮取一升五合,去渣,分温再服。

芍药甘草汤方

芍药甘草炙,各四两

上二味,以水三升,煮取一升五合,去渣,分温再服。

调胃承气汤方

大黄四两,去皮,酒洗甘草二两,炙芒硝半升

上三味,以水三升,煮取一升,去滓,内芒硝,更上火微煮令沸,少少温服之。

四逆汤方

甘草二两,炙干姜一两半附子一枚,生用,去皮,切八片

上三味,以水三升,煮取一升二合,去滓,分温再服。

【注】此言病太阳之表而得少阴里虚之症,不可发汗也。伤寒脉浮者,浮为在表也;自汗出者,太阳之表气虚也;肾主二便,小便数者,频出而不禁,谓少阴之水虚于下也;心烦者,谓少阴之火虚于上也;微恶寒者,病太阳之本,少阴之标也;少阴之脉斜走足心,上股内后廉,肾气微,少精血,无以荣筋,故脚挛急也。此病得太阳,而见少阴之里证,反与桂枝汤,欲攻其太阳之表,此误也。得之则太少表里阴阳之气不相顺接,便为厥;咽中干者,少阴之水不能上滋也;烦躁者,感少阴水火之气也;吐逆者,少阴之阴寒甚也。太少为水火之主,而中土为之交通,故用温中土之干姜、甘草,以复其阳。若厥愈足温者,更与芍药甘草,以复其阴,故其脚即伸。少阴上火而下水,又胃络上通于心,若君火亢极,以致胃气不和,神气昏乱而谵语者,少与调胃承气汤上承热气于下。若以桂枝汤重发其汗,复加烧针者,阳虚已极,四逆汤主之。

尤在泾《伤寒贯珠集》

服桂枝汤,大伤寒,脉浮,自汗出,小便数,心烦,微恶寒,脚挛急。反与桂枝欲攻其表,此误也。得之便厥,咽中干,烦躁吐逆者,作甘草干姜汤与之,以复其阳。若厥愈足温者,更作芍药甘草汤与之,其脚即伸;若胃气不和,俨语者,少与调胃承气汤,若重发汗,复加烧针者,四逆汤主之。

脉浮,自汗出,微恶寒者,虽伤于寒而表不实,乃桂枝汤证也。然小便数,心烦,脚挛急,则阴虚而里热矣。是当以甘辛攻表,而以甘寒顾里。乃反与桂枝汤,治表而遗里,宜其得之而便厥也。咽中干,烦躁吐逆,皆阴虚阳逆之象。设非以温药徒攻其表,何至此哉?夫既阴虚于下,而又阳逆于上,则必先复阳气而后复阴气。故作甘草干姜汤,甘辛复阳之剂,阳复则厥愈而足温矣;更作芍药甘草汤,甘酸复阴之剂,阴生则两脚自伸矣;阴阳既复,而或胃气有未和,因而谵语者,则少与调胃承气汤,以和其胃,胃和则谵语止矣。盖甘草、干姜,固足以救虚阳之逆,而亦能伤胃气之和,此咸寒调胃之法,不得不斡旋于阴阳既复之后也。若重发汗,复加烧针,是逆而再逆,其厥逆之象,必有加于前,而补救之法,必非甘草、干姜所能胜任者矣,四逆汤,甘辛大热,乃克复阳气之大药也。此条前后用药,温凉补泻,绝不相谋,而适以相济,非深造自得,卓有成见者,乌能及此。

甘草干姜汤方

甘草四两干姜二两

上二味,以水三升,煮取一升五合,去渣,分温再服。

芍药甘草汤方

芍药甘草炙,各四两

上二味,以水三升,煮取一升五合,去渣,分温再服。

柯琴《伤寒来苏集》

伤寒,脉浮,自汗出,小便数,心烦,微恶寒,脚挛急。反与桂枝欲攻其表,此误也。得之便厥,咽中干,烦躁吐逆者,作甘草干姜汤与之,以复其阳。若厥愈足温者,更作芍药甘草汤与之,其脚即伸;若胃气不和,俨语者,少与调胃承气汤,若重发汗,复加烧针者,四逆汤主之。

此非桂枝症,而形似桂枝症,碔砆类玉,大宜着眼。桂枝症以自汗出为提纲,然除头痛、发热、恶寒、恶风及鼻鸣、干呕外,有一件不合桂枝者,即不得以自汗出为主张矣。此条中脚挛急一件不合桂枝症,便当于其不合处推求;而自汗出是合桂枝症,便当于自汗出处推求。太阳有自汗症,阳明亦有自汗症,则心烦微恶寒,是阳明表症;小便数,脚挛急,是阳阴里症。便当认为阳明伤寒,而非太阳中风矣。然症不在表,不当用桂枝;症不在里,不当用承气汤。症在半表半里,法当去桂枝、姜、枣之散,而任芍药、甘草之和矣。芍药酸寒,用以止烦敛自汗而利小便;甘草甘平,用以泻心散微寒而缓挛急。斯合乎不从标本,从乎中治之法也。反用桂枝汤攻汗,津液越出,汗多亡阳,脚挛急者因而厥逆矣。咽干、烦躁、吐逆,皆因胃阳外亡所致,必甘草干姜汤救桂枝之误,而先复其胃脱之阳,阳复则厥愈而足温矣。变症虽除,而芍药甘草之症未罢,必更行芍药甘草汤滋其阴,而脚即伸矣。或胃实而谵语,是姜、桂遗热所致也,少与调胃承气和之,仗硝、黄以对待乎姜、桂,仍不失阳明燥化之治法耳。问曰:”六经皆始于足,脚挛急独归阳明者何?”曰:”阳明乃血所生病,血虚则筋急,且挛急为燥症,燥化又属阳明故也。”曰:”太阳主筋,所生病非太阳乎?”曰:”太阳脉盛于背,故背中脉太阳居其四行;阳明脉盛于足,故两足脉阳明居其六行。”《内经》曰:”身重难以行者,胃脉在足也。”①是脚挛当属阳明矣。故头痛、项背强、腰脊强,凡身以后者属太阳;颈动几几、脚挛急,凡身以前者属阳明。即如痉病,项强急、时发热、独头摇、卒口噤、背反张者,太阳也;胸满口噤、卧不着席、必齘齿、脚挛急者,阳明也。愚谓仲景杂病论亦应分六经者,此类是与?自汗心烦恶寒,皆阳虚症,独以脚挛急认是阴虚;咽干、烦躁,皆阳盛症,独以厥认为亡阳。独处藏奸,唯仲景独能看破。曰反与,曰少与,是用成方;曰作,曰更作,是制新方。两”若”字,有不必然意。

甘草干姜汤

炙草四网干姜二两

水三升,煮一升五合,分温再服。

芍药甘草汤

芍药四两炙草四两法如前。

问曰:”仲景每用桂、附以回阳,此只用芍药、干姜者何?”曰:”斯正仲景治阳明之大法也。太阳少阴,从本从标。其标在上;其本在下。其标在外;其本在内。所谓亡阳者,亡肾中之阳也,故用桂附之下行者回之,从阴引阳也。阳明居中,故不从标本,从乎中治。所谓阳者,胃阳也,用甘草、干姜以回之,从乎中也。然太少之阳不易回,回则诸症悉解。阳明之阳虽易回,回而诸症仍在,变症又起,故更作芍药甘草汤继之,少与调胃承气和之,是亦从乎中也。此两阳合明,气血俱多之部,故不妨微寒之而微利之,与他经亡阳之治不同,此又用阴和阳之法。”

桂枝辛甘,走而不守,即佐以芍药,亦能亡阳;干姜辛苦,守而不走,故君以甘草,便能回阳。以芍药之酸收,协甘草之平降,位同力均,则直走阴分,故脚挛可愈。甘草干姜汤得理中之半,取其守中,不须其补中;芍药甘草汤得桂枝之半,用其和里,不许其攻表。上论疑似桂枝症。

吴谦《医宗金鉴》

伤寒脉浮,自汗出,小便数,心烦,微恶寒,脚挛急,反与桂枝汤,欲攻其表,此误也。得之便厥,咽中干,烦躁,吐逆者,作甘草干姜汤与之,以复其阳;若厥愈足温者,更作芍药甘草汤与之,其脚即伸;若胃气不和,谵语者,少与调胃承气汤;若重发汗,复加烧针者,四逆汤主之。

〔注〕伤寒脉浮,自汗出,中风证也;小便数,心烦,里无热之虚烦也;微恶寒者,表阳虚不能御也;脚挛急者,表寒收引拘急也。是当与桂枝增桂加附子汤,以温经止汗,今反与桂枝汤攻发其表,此大误也。服后便厥者,阳因汗亡也;咽干者,阴因汗竭也;烦躁者,阳失藏也;吐逆者,阴拒格也。故作甘草干姜汤与之,以缓其阴,而复其阳。若厥愈足温,则是阳已复,宜更作芍药甘草汤与之,以调其阴,而和其阳,则脚即伸也。若胃不和而谵语,知为邪已转属阳明,当少少与调胃承气汤,令其微溏,胃和自可愈也。若重发汗者,谓不止误服桂枝汤,而更误服麻黄汤也。或复加烧针劫取其汗,以致亡阳证具,则又非甘草干姜汤所能治,故又当与四逆汤,以急救其阳也。

〔集注〕程应旄曰:脉浮自汗,虽似桂枝证,而头项不痛,知阳神自歉于上部;恶寒脚挛急,知阴邪更袭于下焦。阳虚阴盛,而里气上逆,故有心烦证,里阴攻及表阳,差讹只在”烦”字上。观结句若重发汗,复加烧针者,四逆汤主之。可见阴证不必真直中也,治之一误,寒即中于治法中矣。

陈修园《伤寒论浅注》

伤寒,脉浮,自汗出,小便数,心烦,微恶寒,脚挛急。反与桂枝欲攻其表,此误也。得之便厥,咽中干,烦躁吐逆者,作甘草干姜汤与之,以复其阳。若厥愈足温者,更作芍药甘草汤与之,其脚即伸;若胃气不和,谵语者,少与调胃承气汤,若重发汗,复加烧针者,四逆汤主之。

【注】伤寒脉浮,自汗出,小便数,心烦,微恶寒,脚挛急,此与桂枝证相似,但脚挛急不似。

考少阴之脉,斜走足心,上股内后廉。凡辨证,当于所同处得其所独。

今据此挛急之一证,便知太阳之标热合少阴之本热,为阴阳热化之病,热盛灼筋,故脚挛急。并可悟脉浮、自汗、小便数皆系热证,即有微恶寒一证,亦可知表之恶寒渐微,则里之郁热渐盛。

其与桂枝证,貌虽相似而实悬殊。医者反与桂枝汤以攻其表,此误也。病人阳盛于内,得此辛热之药,《周易》谓亢龙有悔,阳亦外脱而亡,便见厥证,水涸而咽干,水火离而烦躁,火逆而吐逆者,此时投以苦寒之剂不受,惟以干姜炮黑,变辛为苦,同气以招之,倍用甘草以缓之,二味合用,作甘草干姜汤与之,以从治之法复其阳。

若厥愈足温者,更作芍药甘草汤与之,滋阴以退热,热退其脚即伸;若胃气不和谵语者,是前此辛热之毒留于阳明而不去,少与调胃承气汤荡涤其遗热,取硝、黄以待乎姜、桂也。

他若太阳之本寒合少阴之标寒为病,阴阳俱虚,重发其汗,则汗不止而亡阳,犁复加烧针者,更逼其汗而亡阳,必用四逆汤主之。均系亡阳,而彼此悬隔。

此一节,言太阳标热合少阴本热之为病误治而变证不一也。

陈伯坛《读过伤寒论》

伤寒,脉浮,自汗出,小便数,心烦,微恶寒,脚挛急。反与桂枝欲攻其表,此误也。得之便厥,咽中干,烦躁吐逆者,作甘草干姜汤与之,以复其阳。若厥愈足温者,更作芍药甘草汤与之,其脚即伸;若胃气不和,谵语者,少与调胃承气汤,若重发汗,复加烧针者,四逆汤主之。

一路说中风,忽插入伤寒,插入最变幻之伤寒,明说伤寒,实暗说阳旦也。阳旦者何?伤寒之表证,陷在太阳之底,其标阳反越于面上,若外证然。表未解而浮阳掩于外,变为阳中之阳,如日中之象,故曰阳旦。与阴旦相反,阴旦者中风之外证,陷在太阳之底,其本阴反盖于面上,若表证然。外未解而浮阴掩于表,变为阳中之阴,如昏暮之象,故曰阴旦。本论虽无阴旦明文,亦可比例而得。阴旦以桂枝加芩为正治,日晡发热之例也。阳旦以桂枝加附增桂为正治,昼日烦躁之例也。毕竟阳旦多而阴旦少,阳易泄,阴易藏故也。然何以不书阳旦书伤寒耶?阳旦本自中风而来,非由伤寒所致。外证未罢,阳气续浮,则不为阴旦而为阳旦。《金匮》中风数十日不解,阳旦证续在是也。以伤寒得阳旦,又阳旦之变者也。阳旦不阳旦而象阳旦,由于桂枝不桂枝而象桂枝,皆伤寒之变而又变也。易云其象桂枝耶?脉浮汗出,岂非发于阳之外证乎?及细绎其词,孰意其句句是发于阴也。阳无阴则独浮,故书脉浮不书脉弱。阳虚则自汗,故书自汗出,不书汗自出。阴趋于下则小便,阴阳背驰,故书自汗,又书便数。汗出有心液在,其阳不知有烦,故心独烦。便数有寒意在,其阴尚知有寒,故微恶寒。寒主收引则挛急,两足无阳,故手不挛急脚挛急。夫岂中风外证如是哉,抑伤寒表证如是哉?伤寒脉紧为病在表,脉浮亦病在表,发汗无害于其表。本证则病不在表而在表之底,试问桂枝汤能解太阳之底之表证乎?抑徒解外证乎?枉行桂枝以解外,彼非呈现外邪未解之外证也,乃浮阳外越之外证,依附其表为藩篱。其阳未造于亡者,其表护之也。反欲以桂枝汤打通其外,适攻陷其表而已。攻其表便是攻其阳,此胶执桂枝之误也。得之则阳气避桂枝之攻而反入,阴邪拒桂枝之攻而反出。阳退阴进,便为厥矣。其手太阳则遁人咽中,无阴气为涵濡则咽干。其足太阳不能自卫其两足,为阴邪所移易而不温。于是阳不遇阴则烦,阴不遇阳则躁。寒邪遂愈张其势力而吐逆者,阳旦又失其本相。虽治法具在,补行桂枝加附增桂亦无谓,惟有温足以及其手,另作甘草干姜汤与之,引手太阳之阳,从阳入阴,以复其足太阳之阳。若厥愈足温者,是足太阳已复,手太阳犹未大伸也,更作芍药甘草汤与之,更引足太阳以荣手太阳,阳气伸故其脚即伸。若因吐逆而胃不和,不独不和而谵语,显见阴邪逼近胃之下脘,去阳明不能以寸,与承气证相髣髣。勿与大小承气也,少与调胃承气汤微和胃气,令在下之邪,自寻出路,随传化物而去,尤为快捷。若疑桂枝不中与,或以麻黄之属重发汗,则贻误甚于桂枝。复疑麻桂不中与,加以烧针之法火劫汗,贻误又甚于麻桂。盖阳气之薄弱汗为之,阳气之散乱针为之,势必浮阳变为纯阴,非四逆汤急温不为功。发汗烧针姑勿论,设不行桂枝当如何?正惟有桂枝不桂枝之桂枝证,便有桂枝不桂枝之桂枝方。其证能令桂枝汤不误反为误,其方自能令桂枝之误反不误也。下文一加一增,已跃然纸上者也。

甘草干姜汤

既厥何以不行四逆?四逆汤针对在四肢,令手足一齐温。本方注重在两足,令足温而后手温也。何以不倍用姜而倍用草耶?甘草禀中央土以灌四旁,取其厚载阳气以实四肢也。姜用炮法,变霹雳为温柔,取辛甘化阳之药味,一变为苦甘化阴。必夜半其效始著者,引阳至阴,斯阴尽生阳也。且与咽干无抵触,而后药力能上下其阴阳。未有足温而手不温之理,故两节两言足温,又曰手足当温也。二味看似为本证首方,不知实为桂枝之误而作。设能变通用桂枝,何庸脱离桂枝以作方乎?

芍药甘草汤

二味直从桂枝汤抽出。甘芍本太阴之标阴,助太阳之本阴,以维系太阳之标阳者也。加重甘草,又与前方相维系,阴阳两得其平。俟厥愈足温而后行之者,固不嫌芍药之阴。且合前方为温柔,而神机愈畅。尔乃胫伸者,阳伸阴自伸也。作而更作,玩两作字,两方显合为一方,亦微示不得已脱离桂枝之意。言外则曰,加附增桂,并未脱离桂枝也。

调胃承气汤

本方何以无作字?不过欲止其谵语,不得已少与之耳。设但胃不和,可徐俟其和。胃和则邪从下解,非必藉承气之力也。何以阳明内结耶?阳明者胃脉也,诸阳皆受气于胃。太阳退则阳明亦退,阳气佛郁,故内结而不和,不同阳明病内实之不和也。阳明篇和胃气有小承气在,止谵语有小承气在,甚且行大承气,未有与调胃承气也。调胃承气证未有曰胃不和,独下文调胃承气证一条有谵语,不过为内实立方,非为谵语立方也。微溏又有不可与调胃承气之例也。惟小承气,正所以验硬溏,不溏而后与大承气,是微溏为本方所仅见,亦本证所独具,不关胃家未定成硬之溏,乃余邪融入大便为微溏,故毫不顾虑而与硝黄。阳明之令行,太阳之邪自格也。下文大便反溏,又可与调胃承气汤,则本方之泛应不穷可知矣。

四逆汤

下条未有复述四逆汤,得毋本方备而不用耶?为一误再误者加倍写法,当然加倍立方。况发汗烧针,又庸工之惯技乎?特本条未明言何者是四逆证,显与甘草干姜证无异,其同一厥逆咽干烦躁可知。苟非见病知源,设当行四逆而但与甘姜,则药力不前而病不愈。设当行甘姜而遽与四逆,则药力太过而病亦不愈。盖甘姜救桂枝之误,引阳助阴,令阳温其下而阴温其上,上下阴阳者也。四逆救发汗烧针之误,扶阳抑阴,令主内者阴而主外者阳,内外阴阳者也。不轻主四逆,愈见其作甘姜汤之精。不止作甘姜,愈见其主四逆之确也。曰强人可大附子一枚,干姜三两,强者能任重药之称。可多与姜附,便可少与硝黄。倘四逆证罢,而谵语未止,则议行调胃承气,又不待言矣。

曹颖甫《伤寒发微》

伤寒脉浮,自汗出,小便数,心烦,微恶寒,脚挛急,反与桂枝,欲攻其表,此误也。得之便厥,咽中干,烦躁吐逆者,作甘草干姜汤与之,以复其阳;若厥愈足温者,更作芍药甘草汤与之,其脚即伸;若胃气不和谵语者,少与调胃承气汤;若重发法,复加烧针者,四逆汤主之。

甘草干姜汤方

甘草四两干姜二两

上二味,以水三升,煮取一升五合,去渣,分温再服。

芍药甘草汤方

芍药 甘草炙。各四两

上二味,以水三升,煮取一升五合,去滓,分温再服。

自汗出、微恶寒为表阳虚,心烦、小便数、脚挛急为里阴虚。盖津液耗损,不能濡养筋脉之证也。表阳本虚,更发汗以亡其阳,故手足冷而厥;里阴本虚,而更以桂枝发汗,伤其上润之液,故咽中干;烦躁吐逆者,乃阳亡于外,中气虚寒之象也。故但需甘草干姜汤温胃以复脾阳,而手足自温。所以不用附子者,以四肢禀气于脾,而不禀气于肾也。其不用龙骨、牡蛎以定烦躁,吴茱萸汤以止吐逆者,为中脘气和,外脱之阳气,自能还入胃中也。此误用桂枝汤后救逆第一方治,而以复中阳为急务者也。至于脚之挛急,则当另治。脾为统血之脏,而主四肢,血中温度,以发汗散亡,不能达于上下,故手足厥。阳气上逆,至于咽干吐逆,则津液不降,血不濡于经脉,故脚挛急。师为作芍药甘草汤,一以达营分,一以和脾阳,使脾阳动而营气通,则血能养筋而脚伸矣。此误用桂枝汤后救逆第二方治,以调达血分为主者也。芍药通血之瘀,故妇人腹中疾痛用之,外证痈脓胀痛亦用之,可以识其效力矣。至于胃气不和、谵语、重发汗烧针亡阳,则于误发汗外歧出之证,治法又当别论。夫胃中水谷之液充牣,则润下而入小肠;胃中之液为发汗所伤,则燥实不行,壅而生热。秽热之气,上冲于脑,则心神为之蒙蔽,而语言狂乱,则稍稍用调胃承气以和之。若以发汗手足冷,烧针以助其阳气,阳气一亡再亡,不独中阳虚,并肾阳亦虚,乃不得不用四逆汤矣。芍药甘草汤,并肠痈之右足不伸者用之亦效。甲戌六月,于陆家根验之。

恽铁樵《伤寒论辑义按》

伤寒脉浮,自汗出,小便数,心烦,微恶寒,脚挛急,反与桂枝,欲攻其表,此误也。得之便厥,咽中干,烦躁吐逆者,作甘草干姜汤与之,以复其阳;若厥愈足温者,更作芍药甘草汤与之,其脚即伸;若胃气不和谵语者,少与调胃承气汤;若重发法,复加烧针者,四逆汤主之。

伤寒脉浮,自汗出,小便数,心烦,微恶寒,脚挛急,反与桂枝,欲攻其表,此误也。得之便厥,咽中干,烦躁吐逆者,作甘草干姜汤与之,以复其阳。若厥愈足温者,更作芍药甘草汤与之,其脚即伸;若胃气不和,谵语者,少与调胃承气汤;若重发汗,复加烧针者,四逆汤主之。《脉经》”心烦”作”颇复”;《玉函》”心烦”作”颇”字。成本”桂枝”后有”汤”字。《玉函》”脚”前有”两”字。《脉经》无”调胃”字。

成无己云:脉浮自汗出,小便数而恶寒者,阳气不足也。心烦脚挛急者,阴气不足也。阴阳血气俱虚,则不可发汗。若与桂枝汤攻表,则又损阳气,故为误也。得之便厥,咽中干,烦躁吐逆者,先作甘草干姜汤,复其阳气。得厥愈足温,乃与芍药甘草汤,益其阴血,则脚胫得伸。阴阳虽复,其有胃燥谵语,少与调胃承气汤微溏,以和其胃。重发汗为亡阳,加烧针则损阴。《内经》曰:营气微者,加烧针则血不流行。重发汗,复烧针,是阴阳之气大虚,四逆汤以复阴阳之气。

《医宗金鉴》云:是当与桂枝增桂加附子汤,以温经止汗。今反与桂枝汤,攻发其表,此大误也。

汪琥云:脉浮自汗出,小便数者,阳虚气不收摄也。心烦者,真阳虚脱,其气浮游而上走也。咽中干,烦躁者,误汗损阳,津液耗竭,阳虚烦躁,作假热之象也。吐逆者,阴寒气盛而拒膈也。

喜云:此揭中风证血气俱乏者之证治,伤寒脉浮自汗出,微恶寒者,为在表,乃桂枝汤证也。然小便数而少,心烦闷,脚挛急,则不啻表疏阳津素歉。经曰”伤寒二三日,心中悸而烦”,与此同情。则是建中、新加之属所主也。而反与桂枝本汤,欲攻其表,非误而何?得之便厥者,厥为亡阳,不能与阴相顺接。咽中干,为津液寡。烦躁吐逆,为寒格于上也,于是作甘草干姜汤,散寒温里,以回其阳。阳回则厥自愈,足自伸。更有其脚未伸者,重与芍药甘草汤,以滋阴养血,舒其筋而缓其拘急,胫乃得伸矣。若得其脚伸后,或谵语者,由自汗小便数,胃家先自津液干少,又服干姜性燥之药,以致阳明内结谵语。然非邪实大满之比,故但用调胃承气以调之,仍少少与之,则胃中和润而内结自解。乃干姜之燥热,固足以长阳气,而不足为患矣。盖阳气内有所主,则虽胃燥谵语,不过仅润滑之耳。若夫正气之脱,虽和扁复生,无所下手。仲景宁惧正气之虚,不嫌干姜之燥也。若前此重发汗,或加烧针劫取其汗,以致亡阳证具,则又非甘草干姜所能治。故当于四逆汤急救其阳也。柯氏云:两”若”字有不必然意。

铁樵按:此下一节”证象阳旦”云云,各家佥以为非仲景原文。然两节实有相似处。或者后人因此节意义不明,将他书类是之文移入此条之后,亦未可知。今已无可稽考。但就此节而论,如各注家所言,总未能洽心贵当。成氏、柯氏、丹波、喜多而外,注释尚多,兹不备征引。仅就鄙意释之如下:窃谓此节包孕头绪颇多,不当一直说下。自首句至”得之便厥”,是一段文字,是全节之总纲。以下凡四节,是四个救逆法,中间省文甚多,试演为浅文以明之。

”伤寒脉浮,自汗出,小便数,心烦微恶寒,脚挛急”,此是桂枝加附子汤证。何以呢?因为此处”微恶寒”三字,与第念四节”若微恶寒”同。小便数,脚挛急,与第念二节”小便数,四肢微急,难以屈伸”同。这是亡阳的证据。此句从下文”以复其阳”四字生出。虽然有表证,然而是里证为急。若不顾里证,反予桂枝汤欲攻其表,此误也。桂枝所以能解肌,毕竟要纯表证,里面无病才行。若是阴扰于内,阳争于外的局面,要安内方可以攘外。徒治其外,岂但不解表,阳受攻,内阴不继,自然阴阳不相顺接,所以得之便厥。自第一句”伤寒脉浮”起,至此为第一段。在这第一段之内,先有许多商量,要悉数明白。然后可以讲到下面的”伤寒所重”是证。证有诊法。脉浮是太阳证,前面说过了。所谓寒胜则浮,这个脉浮是指下诊得出的。自汗出,小便数,是看护人可以知道的。心烦恶寒,脚挛急,可是病者自觉证,看护人细心的可以体会得出,然而总不的确,不能据以为准的。病人自己告诉医生当然较为真确,然而病人神智清楚还好,若是神识不清,就不能告诉你。况且患病不是可喜的事,谁又不烦?病人口里说烦,毕竟是否仲景所说的烦呢?照此说来,岂不是病人的话亦靠不住么?然则如何可以知道呢?倒也不难,只要留心病人的指头冷不冷。若是不冷,就是不恶寒;手很冷,就是很恶寒。指尖微冷,就是微恶寒。其次要留心脉气躁疾不躁疾。并非迟数之谓,详《脉学讲义》。不躁疾决不烦,躁疾的就定然烦了。又其次,要留心汗是遍身有的,还是但腰以上有汗,腰以下无汗的,或齐颈以上有汗,以下无汗的。若是汗出只齐腰,就可以知道他只四肢微急,若汗出齐颈而还,就定然脚挛急了。若问我如何知道的,也不过统全部《伤寒论》反复研究,无他谬巧。须知《伤寒》省文很多,有看得出的省文,有看不出的省文。看得出的省文,能知道的已经很少;看不出的省文,要能悟彻,就要看机缘宿慧了。如今要我引证数条,倒也说不出来。好在区区不作欺人之谈,将来诸同学实地试验,自然知道。如今闲话少说,言归正传。以上各证辨之既确,就可以知道不是桂枝证,是桂枝加附子证。可巧遇着一位伤寒大家的医生,误认做桂枝证,用了一剂桂枝汤,病人厥了,病家慌了,来请到我,这便如何办法?那就要看第二层证据用药。若是咽中干,咽中干之上经文,省却一”若”字,故用”者”字。烦躁吐逆并见的,那是用着舒驰远的话,”胸中一段阴霾之气,须用甘草干姜汤,以复其阳”。这是一个办法。”厥”字怎讲呢?共有三种意义:在《伤寒论》中,指头冷,名为厥,故有”指尖微厥”之文。《内经》中下厥上冒谓之厥,是下面脚冷,上焦却很烦躁的意思。此外猝然不省人事,须臾复苏,谓之厥。故通常有肝厥、痰厥之名。最利害的,是《史记·扁鹊传》里的尸厥。凡是厥,都是发作一些时,自己会回复过来的。若是一往不复,那就脚冷的是痹,肝厥、痰厥是死,不名之为厥了。所以本论《厥阴篇》有”厥五日,热亦五日”之文。本节中”厥”字的意义,既有烦躁和足温字样,当然是下厥上冒的厥。厥虽能自回,大约用药回得快一些,不服药回得慢一些。也有很利害,非药不复的。若是因误药而厥,大份药性过后,自己会回复的。故所以仲景说,若是厥愈足温者,不须甘草干姜汤,只要芍药甘草汤,他的脚就不挛急了。这是第二个办法。经文”更”字疑是衍文。若是病人有神昏谵语,就又当一论。从各方面诊察,确是胃不和而然。那就自汗、心烦、脚挛,都是阳证,可以将调胃承气汤予服。只要少,不要多。服汤之后,自然会有更确的证据出来。这是第三个办法。自古良医少,庸医多。我们遇着较重的病证,照例要问他,前此服过何药。若是经过汗而再汗,和曾经用过烧针的,就可以知道恶寒是因为发汗亡阳的缘故,烦躁是因为烧针劫津的缘故。现在病状虽不过如此,然而既经过这两层大误,趋势决然不良。用我们的医学知识,详细考察,若是确有用四逆汤的证据,简直要用四逆汤的,这是第四个办法。本节虽白话,下字极斟酌,学者须悉心研读。铁樵自注。

甘草干姜汤方

甘草四两,炙干姜二两

上二味,以水三升,煮取一升五合,去滓,分温再服。《玉函》”甘草二两”。成本”干姜”后有”炮”字。

芍药甘草汤方

白芍药《玉函》无”白”字甘草各四两,炙

上二味,以水三升,煮取一升五合,去滓,分温再服。

柯韵伯云:仲景回阳,每用附子。此用甘草干姜者,正以见阳明之治法。夫太阳少阴,所谓亡阳者,先天之元阳也,故必用附子之下行者回之,从阴引阳也。阳明所谓亡阳者,后天胃脘之阳也,取甘草干姜以回之,从乎中也。盖桂枝之性辛散,走而不守,即佐以芍药,尚能亡阳;干姜之味苦辛,守而不走,故君以甘草,便能回阳。然先天太少之阳不易回,回则诸证悉解。后天阳明之阳虽易回,既回而前证仍在,变证又起,故更作芍药甘草汤继之。盖脾主四肢,胃主津液,阳盛阴虚,脾不能为胃行津液以灌四旁,故足挛急。用甘草以生阳明之津,芍药和太阴之液,其脚即伸,此亦用阴和阳法也。甘草干姜汤,得理中之半,取其守中,不须其补中。;芍药甘草汤,减桂枝之半,用其和里,不取其攻表。

吴遵程《方注》云:甘草干姜汤,即四逆汤去附子也。辛甘合用,专复胸中之阳气。其夹食夹阴,面赤足冷,发热喘咳,腹痛便滑,外内合邪,难于发散,或寒药伤胃,合用理中,不便参术者,并宜服之,真胃虚挟寒之圣剂也。若夫脉沉畏冷,呕吐自利,虽无厥逆,仍属四逆汤。芍药甘草汤,即桂枝汤去桂枝、姜、枣也。甘酸合用,专治营中之虚热。其阴虚阳乘,至夜发热,血虚筋挛,头面赤热,过汗伤阴,发热不止,或误用辛热,扰其营血,不受补益者,并宜用之,真血虚挟热之神方也。

《外台》《备急》:疗吐逆,水米不下,干姜甘草汤。

《直指方》:干姜甘草治脾中冷痛,呕吐不食。于本方加大枣一枚。

又甘草干姜汤,治男女诸虚出血,胃寒不能引气归元,无以收约其血。

《朱氏集验方》:二神汤治吐血极妙,治男子、妇人吐红之疾。盖是久病,或作急劳,损其营卫,塞滞气上,血之妄行所致。若投以藕节、生地等凉剂治之,必求其死矣。每遇患者,用药甚简。即甘草干姜汤。每服二钱,水一中盏,煎至五七沸,带热呷,空心日午进之。和其气血营卫,自然安痊,不可不知。

《证治准绳》曹氏必用方:吐血,须煎干姜、甘草,作汤与服,或四物理中汤亦可。如此无不愈者。若服生地黄、竹茹、藕汁,去生便远。

《朱氏集验方》:去杖汤,治脚弱无力,行步艰难,友人戴明远用之有奇验。即芍药甘草汤。

《活人事证方》:神功散,治消渴。即芍药甘草汤。

《医学心悟》:芍药甘草汤,止腹痛如神。脉迟为寒,加干姜;脉洪为热,加黄连。

调胃承气汤

大黄四两,去皮,酒洗甘草二两,炙芒硝半升

上三味,以水三升,煮取一升,去滓,纳芒硝,更上火,微煮令沸,少少温服之。

汪琥云:误与桂枝汤,复与甘草干姜汤,耗胃中津液,因为谵语。方后云”少少温服”,此不过暂假之,以和胃气而止谵语也。

徐彬云:仲景用此汤,凡七见。或因吐下津干,或因烦满气逆,总为胃中燥热不和,而非大实满者比。故不欲其速下,而去枳、朴,欲其恋膈而生津,特加甘草以调和之,故曰调胃。

柯韵伯云:不用气药而立名承气者,调胃所以承气也。经云:平人胃满则肠虚,肠满则胃虚,更虚更实,故气得上下。今气之不承,由胃家之热实,必用硝黄以濡胃家之糟粕,而气得以下。同甘草,以生胃家之津液,而气得以上。推陈之中,便寓致新之义,一攻一补,调胃之法备矣。

《千金》:本方加枳实五枚,单名承气汤。

《外台》《集验》:生地黄汤,疗伤寒有热,虚羸少气,心下满,胃中有宿食,大便不利。于本方加生地黄三斤,大枣二十枚。

《卫生宝鉴》:治面热,以本方七钱,加黄连二钱,犀角一钱。

《张氏医通》云:饮食不节则胃病,胃病则气短,精神少而生大热。有时火上行,而独燎其面。《针经》云:”面热者,是阳明病。”调胃承气汤,加犀角、川连。

四逆汤方

甘草二两,炙干姜一两半附子一枚,去皮生用

上三味,以水三升,煮取一升二合,去滓,分温再服。强人可大附子一枚,干姜三两。

钱璜云:四逆汤者,所以治四肢厥逆而名之也。《素问·阳明脉解》云:四肢者,诸阳之本也。阳盛则四肢实,即《阴阳应象论》之”清阳实四肢”也。《灵枢·终始篇》云:阳受气于四末,阴受气于五脏。盖以谷入于胃,气之清者为营,行于脉中;浊者降于下焦,为命门真阳之所蒸腾,其气直达皮肤,而为卫气。先充满于四末,然后还而温肌肉,密腠理,行于阴阳,各二十五度,故四肢为诸阳之本。此以真阳虚衰,阴邪肆逆,阳气不充于四肢,阴阳不相顺接,故手足厥冷,而为厥逆、咽中干也。若重发其汗,更加烧针取汗,则孤阳将绝矣。仲景急以温经复阳为治,故立四逆汤。其以甘草为君者,以甘草甘和而性缓,可缓阴气之上逆。干姜温中,可以救胃阳而温脾土,即所谓四肢皆禀气于胃,而不得至经,必因于脾,乃得禀焉,此所以脾主四肢也。附子辛热,直走上焦,大补命门之真阳,故能治下焦逆上之寒邪,助清阳之升发,而腾达于四肢,则阳回气暖,而四肢无厥逆之患矣。是以名之曰”四逆汤”也。

丹波元简云:”四逆”字,见于《灵》《素》,亦是四肢厥逆之义。柯氏谓本方脱”人参”,乃以四物救逆名之,误也。

顾宪章《伤寒溯源集》云:按:言”四”者,四肢之省文也。四肢,自指至肘,自足至膝是也,其病为深。凡言手足者,自指至腕,足至踝而已,其病尚浅。仲景下字不苟,其轻重浅深,一览了然矣。

吴遵程《方注》云:从前附子皆野生,大者极难得,重半两者即少,不若今时之种附子,重一两外也,近世用二三钱一剂,即与仲景时二三枚分三剂相等耳。

《医经会解》云:阴毒,脉硬肢冷,加麝香、皂荚,俱用少许;呕吐涎沫,或小腹痛,加盐炒吴茱萸、半夏、生姜;呕吐不止,加半夏、生姜汁;泻不止,加白术、人参、黄芪、茯苓、升麻。

《名医类案》云:郭雍治一人,盛年恃健不善养。因极饮冷酒食,内外有所感。初得疾,即便身凉自利,手足厥,额上冷汗不止,遍身痛,呻吟不绝,偃卧不能转侧,心神颇宁,不昏愦恍惚。医皆敷衍。郭曰:此证甚重,而病人甚静神清,身重不能起,自汗自利,四肢厥,此阴证无疑也。又遍身痛,不知处所,行则身如被杖,阴毒证也。当急治之,医言悠谬不可听。郭令服四逆汤,灸关元及三阴交,未知。加服九炼金液丹,利、厥、汗证稍止。稍缓药艾,则诸证复出,再急灸治。如此进退者三,凡三日两夜,灸艾千余壮,服金液丹千余粒,四逆汤一二斗,方能住灸汤药。阳气虽复,而汗不出,证复如太阳病,未敢服药,以待汗。二三日,复大烦躁饮水,次则谵语斑出,热甚无可奈何。复与调胃承气汤得利,大汗而解。阴阳反复,有如此者。前言烦躁不可投凉药,此则可下证具,非小烦躁而已,故不同也。

铁樵按:钱氏所释”清者为营,浊者为卫”,不合事实。《内经》以人生为一小天地,故其说多类此。后人以为经文必不误,认体工之组织实际如此,则受抨击矣。吾尝考之西医籍译本,于《新生理讲义》中详言之。今所当知者,太阳病自汗出,心烦脚挛急者,非附子不愈。重发汗,加烧针者,非四逆不愈。可知烧针发汗非四逆证,亡阳厥冷乃四逆证。但既云四逆汤主之,则四逆证具,已在言外,故从省。此为读《伤寒论》不可不知者。重发汗加烧针,例无不亡阳。万一不亡阳,固不用四逆。若认为四逆为烧针重发汗而用,则误也。又郭雍案,先用硫附艾火,后用调胃承气,乃中阴溜腑。伤寒重证,类此者颇多,不得举此为本节作证。须知”干姜复阳”以下四节,系并列的,若一串讲下,便是以病试药之庸手矣。

冉雪峰《冉注伤寒论》

伤寒,脉浮,自汗出,小便数,心烦,微恶寒,脚挛急。反与桂枝欲攻其表,此误也。得之便厥,咽中干,烦躁吐逆者,作甘草干姜汤与之,以复其阳。若厥愈足温者,更作芍药甘草汤与之,其脚即伸;若胃气不和,谵语者,少与调胃承气汤,若重发汗,复加烧针者,四逆汤主之。

冉雪峰曰:此条总结上全篇各条,太阳病上篇,至此告一段落。诸家注解,各有见地,但各是其说,偏于一个角落,未能大明。此条阴阳杂错,曲折奥颐,本非寻常知见所刻证入。本台上篇,自第一条起,至第十一条,系论太阳病纲领;第十二条,至二十条,系辨桂枝汤功用;第二十一条,至三十条,系详桂枝加减合并,推阐其变化;可分三大段看。至本条乃总结上文,见病的转变无常,治的先后各异,在外在内,为寒为热,为虚为实,是真是假,当前后一气连读,互参互证,方可达到整个贯彻会通领悟境诣。不然,救阴救阳,忽清忽温,未有不眩惑无定的。本条在太阳篇内,自是太阳病,本条开始明标有伤寒二字,伤寒脉浮紧,中风脉浮缓,今但言浮,而不言紧;伤寒无汗,中风有汗,今不仅有汗,而且自汗出。是脉象证象,均起了显著的变化。再参兼证,小便数,心烦,为心肾不交;微恶寒,挛急,为阴阳俱竭。外而兼内,实而夹虚,学者正当在这个矛盾处,求出解决真理,安容混治。大抵此证似外证,而却是内证。似实证,而却是虚证。是内证,而又兼有外证。是虚证,而又兼有实证。各注将下文四项,连属一串讲,固觉滞碍,劈分四段讲,更觉隔阂。前两项,是分一证为两方,合两方为一治,决未可划断。后一项,是借宾定主,以此推彼,以彼证此,决未可牵混。观原书下条诠释本条,只辨承气方止,不辨四逆方,可以领其旨趣。观康平本,只载前干姜芍药二方,不载后承气四逆二方,可以窥其隐微。本治轻重缓急,各极其妙。先滋之而阳必不回,重温之而阴必终竭。惟微温之,微滋之,先微温之,续微滋之,层次分明,恰如分际。此病非经此项斡旋,其何能济。且他条多系桂枝证误治的变证,此条是误用桂枝汤的变证。全篇治疗精蕴在此,学者所当明辨复明辨,观察再观察,会通精神,庶为得之。

胡希恕《胡希恕伤寒论讲座》

伤寒脉浮,自汗出,小便数,心烦,微恶寒,脚挛急,反与桂枝,欲攻其表,此误也。得之便厥,咽中干,烦躁,吐逆者,作甘草干姜汤与之,以复其阳。若厥愈足温者,更作芍药甘草汤与之,其脚即伸。若胃气不和谵语者,少与调胃承气汤。若重发汗,复加烧针者,四逆汤主之。

这段是个大段。”伤寒脉浮,自汗出,小便数,心烦,微恶寒,脚挛急,反与桂枝汤,欲攻其表,此误也。”这是头一段。反与桂枝汤,应该有个”汤”字,成无己的本子是”反与桂枝汤”,这个是”反与桂枝”,搁个”汤”字还是好的。

你看它开始就搁个伤寒,伤寒应该脉浮紧,无汗,反”自汗出”,这说明是亡津液了。小便又数,既自汗出小便又数,这个书说小便数就是小便吃紧,就是频数。这可以与上边参照看,小便不利影响自汗出。本来是桂枝汤证,它变成无汗了。那么小便数,它影响自汗出,虽然是伤寒,由于小便数,他也汗出。有这么一个意思在内,这个书上没有明说。

小便数说明什么问题呢?大概是胃虚。咱们后世医书里有所谓”上虚不能治下”,这是用五行的方法解释了,胃属土嘛,土虚不能治水。其实是有道理的,胃气虚衰,人身上哪里都虚衰。就是虚脱那个样子,脱水那个样子,小便失去收摄,主要是由于上边胃虚。

本来是伤寒应该无汗,由于津液大量亡失,既自汗出又小便数,所致津液竭于内,后边讲阳明病就知道了,所以”自汗出”,汗出多,为太过。伤寒没有汗,(所以大)发汗,发汗使汗出多,也为太过。太过者,阳竭于里,阳也指津液,那大便要干,咱们说的脾约证就是这类的(情况)。可这种脾约不要紧,它是虚证,就是虽然”十日不大便,无所苦也”。所以脾约证不能吃承气汤了,只能吃些麻仁滋脾什么的。它这个病就类似这种(脾约)情况,它的津液不守,一方面汗自出,一方面小便频数。

”心烦”,有点胃不和的情景(情况)了。”微恶寒”,你看他搁个”微恶寒”,这个”微恶寒”说明虽然冠个伤寒,(但是)这个表要解。我们刚才讲了,恶寒是太阳病的一个主要症状,所以”脉浮,头项强痛而恶寒”,”而恶寒”(在语气上”而”)要加重这个恶寒。如果这个恶寒很轻很轻的了(即微恶寒),(说明)表证要罢。但是心烦(说明)里热要生。什么道理呢?就是因为津液丧失太多,既自汗出,又小便数。津液丧失到”脚挛急”,津液枯燥,发挛急,就是拘急。到这种情形了,万万不能发汗。上面说”脉微弱者,此无阳也,不可发汗”,这个(津液虚,脚挛急)更不可发汗,所以他说,”反与桂枝汤,欲攻其表”,这时候你再攻表,再让它丧失津液,”此误也”,这是治疗的错误。这是头一段。

还有一个问题我们要重视,(对于)小便数,凡是应该发汗的病,小便数绝不可以发汗。这在《金匮要略》里的”水气篇”讲过。像我们方才讲越婢汤的风水,是水气在表,都可汗之。唯独小便数者,有这么一段,他说”渴而下利,小便数者,皆不可发汗”,这要注意。小便数,大概都是里虚而津液不守,你再发汗再亡失津液,就是逆治。发汗最亡失津液了。那么,这段也就说明这一点。自汗出虽然像桂枝汤证,脉又浮,但是小便数,津液亡失以致脚挛急,而且表证轻微之极了,微恶寒而已,这个病在这时候,这个书上后面有,这时候就应该吃芍药甘草汤,先治脚挛急,观察观察。你看看这里头一点热都没提,它也不发热不什么的,你吃什么桂枝汤啊?所以根本就是错误。

”得之便厥,咽中干,烦躁吐逆者,作甘草干姜汤与之,以复其阳”,这是第二段。药用对了,病人好得挺慢,用错了则立竿见影,马上就给你个样儿看看。不应该吃桂枝汤给吃了桂枝汤,吃了桂枝汤马上四肢逆冷,这是什么道理呀?津液再亡失,同时胃也虚,津液达不到四末。手脚离心脏都远,所以血液、津液达不到这地方了,他(手脚)就凉,这在《内经》上有,他说”脾为胃行津液”,到脚上脚能行,到手上手能握。那么因为发汗,津液亡失得太厉害了,远处的地方(如手脚),(津液)达不到,所以他厥冷。因为在上边也失去润泽,所以嗓子也干。烦躁,吐逆,胃也不和。烦躁,比心烦还加重了,原病只是”心烦”而已,这(里)是又烦又躁,他不安静,这都是胃不和的表现。吐逆也都是胃的关系。这病根本一开始胃就虚,胃虚不能制水,所以小便数。

那么,这种错误的治疗,更丧失津液,胃即有热。(胃)虚,胃里头还停水,所以为发汗药所刺激,反倒吐逆,而且这个病还相当急迫,手脚逆冷,”得之便厥”嘛。把桂枝汤一吃了,马上(就出现)这种情况,所以他说”作甘草干姜汤与之”。

甘草干姜汤以甘草为主,甘草这味药前面咱们讲过了,它也能够养液,也能缓急迫。这个病相当急迫了。干姜、甘草搁到一起,就是健胃、止呕,这不是吐逆嘛。理中汤等都是从甘草干姜汤上来的,甘草、干姜再加人参、白术就是理中汤。四逆汤也是,甘草、干姜加附子就是四逆汤。那么,吃甘草干姜汤干什么呢?”以复其阳”。”以复其阳”是复津液,不是让他再发热,他根本就有热了,胃太虚又有热,主要得恢复胃气。甘草、干姜是温中、健胃、缓紧迫的这么一种药,但是干姜用的量非常轻,这跟我们前面白虎加人参汤中讲的人参健胃生津液是一个道理。这时候胃要是不恢复,津液是不会恢复的,所以用甘草干姜来治疗。这个病要用专讲滋阴救逆的这种办法,一吃一个死。一看这个人,咽比较干,就是津液太虚了,用点滋阴药,这不行,胃根本是不好的,只能够恢复胃气才能够生津嘛。同时用大量的甘草也是大有道理的。”以复其阳”,不是复其热,这个”阳”和我们前面说的津液是一致的。胃气恢复,津液充畅,四肢自然就温了。

”若厥愈、足温者,更作芍药甘草汤与之,其脚即伸。”若吃了甘草干姜汤,当然呕逆、烦躁都止了。那么”厥愈、足温”,四肢也不厥了,津液一达到四肢自然就不厥了,也不凉了。这个时候,脚挛急没好,”更作芍药甘草汤与之”。芍药是治挛急的,肚子急痛,小建中汤就是加芍药了,(就是)在桂枝汤里大量地用芍药再加上饴糖。芍药就治挛急,拘急痛,咱们说少腹急痛也是芍药证。那么其他的部位发拘挛呢?芍药也治。那么再给他芍药甘草汤,缓其挛急,其脚即伸。我说开始就应该吃这个药(芍药甘草汤),开始他这个(病症)就是亡失津液,已经到了脚挛急的情形。芍药甘草汤(里的)芍药,是苦而微寒一味药,桂枝汤里搁芍药,它与甘药合之也是养液的。(假如)开始用这个药(芍药甘草汤)就没有这个乱子了。(但既然误治了,误治后的)这个时候”更作芍药甘草汤”,吃这个药他的脚(挛急不伸)就好了。

底下这个(段落)看出这个病是有热了,”若胃气不和谵语者,少与调胃承气汤”。这里边的”胃不和”不是重要的。虽然开始的时候就心烦、小便数,小便数是虚啊。经过上边的治疗,甘草干姜汤、芍药甘草汤之后,一切病都好了,(但)这个人还有说胡话,”胃气不和谵语”的情况,这不是阳明结实的那个厉害,你也不要多用调胃承气汤,只能少少用,以调其胃气就好了,所以”少与调胃承气汤”。用药啊,不是说一个方子怎么样,”以量来调治”这也是一个方法。前面那几个方子都是(这样以量来调治)啊,你像桂枝麻黄各半汤、桂枝二越婢一汤,表邪非常轻(的病),你不要用大剂药,少少给一点。那么(这里用到)调胃承气汤,虽然是整个方子(都用),但要少少给他一点就行,这就是调其量以适应疾病。这也是一个(治病)方法,不能说我们开个调胃承气汤让你整个(方子)还是一回吃,那(患者)人就受不了了。这里头不是(阳明结实)那个实法,虽然谵语,谵语就是大便干了,(但谵语的)大便干是由于亡津液,不要那么攻,所以他说”少与调胃承气汤”。

底下这句是反过来说的,说假若”重发汗”,就是咱们给吃桂枝汤了——这是假若,没有这么糊涂的大夫——又自汗出,又小便数,还给人吃麻黄汤。当然是假设说的。这个病,主要是亡失津液,你还大发其汗,而又加烧针迫其汗,(这种)出汗也最凶了,拿烧针刺激他发大汗。要是这么来(治疗)啊,这个病也要四肢逆厥的,但是不是甘草干姜汤能治疗得了,那非陷于阴证不可。虚极,就要从阳证转变为阴证了,阴寒重症了,非用四逆汤才能治疗。(当然)这是个假设。后面这一段比这段解释得好,我们把(涉及的)方剂再看一看,然后咱们再研究下面这一段。你们看看甘草干姜汤,甘草是四两,干姜才二两,这个干姜大概都用炮姜。四两拿着十六两的秤(算),应该是四钱。啊,(不是四钱)这个多了,这药分一煎两剂,煮取一升五合嘛,分温再服,匀两次,匀两次这个量就大了。古人一两合现在三钱,十六两秤,三四一十二,拿二除是六钱,所以甘草拿十六两的秤应该就是六钱。那么干姜呢,它是甘草的一半了,那个(甘草是)六钱,干姜就是三钱了。它(甘草干姜汤是)以甘草为君药,为主药的。甘草又缓急迫,配合干姜,辛甘并用,又是温中健胃,所以它(甘草干姜汤)主要是扶胃气、养津液,治四肢厥逆。四肢厥逆,没陷入阴证——陷入阴证非用附子不可——没到那个程度,所以用甘草干姜汤就可以了。如果再使他大虚,非陷于阴证不可。只是用甘草干姜汤还不行,还得加附子,就是四逆汤。甘草干姜汤应用的机会也挺多,它也治小便数。小便数、遗尿,有用甘草干姜汤的机会,这就是”胃虚不能制下”嘛,就是方才所说的这种情况。这(甘草干姜汤)是个温中养液的药。

芍药甘草汤,这个”白”字用不着,搁个”白”芍药当然也行了,旁的书上没有”白”字。芍药、甘草各四两,这个方也是大量用甘草。芍药甘草汤应用的机会也挺多,它不只治脚挛急,也治肚子疼。对于下肢软,它也治,所以古人把这个方剂又叫作”去杖汤”,杖就是拐杖那个杖。脚、下肢软而无力,芍药甘草汤有治疗的机会。像我们这段讲的拘挛,更得用它了。下肢拘急,可以用芍药甘草汤。芍药主要是缓挛的,缓拘挛的。

调胃承气汤,大黄、芒硝加甘草。你们看这个地方,就知道甘草的作用了。三个承气汤啊,大承气汤是大黄、芒硝、厚朴、枳实;小承气汤没有芒硝,就是大黄、厚朴、枳实;调胃承气汤有大黄、芒硝,搁个甘草,所以甘草这个药对胃是有好处的。大黄、芒硝本来是泻下相当有力了,搁上甘草叫调胃,所以甘草看起来起码有护胃的作用,保护胃的作用。就像我们讲的白虎汤(中的甘草之功效)一样,它是甘味的一种黏滑药,所以(调胃承气汤)这个泻下它不重。你要(大黄)配合厚朴、枳实,就是不搁芒硝,泻下也挺重,小承气汤(泻下)也比调胃承气汤重。因为什么呢?你看它(小承气汤)没有甘草。所以古人配伍(用方之精妙),从这个方剂中咱们也可以理解。甘草呢,据说(有些专家认为)也没有那么大作用,但在临床上确实作用很大,所以”少气”之类的都要用甘草,也许与它缓急迫的作用也有关系。这从”急迫证候”(的角度)也可以解释得通的。你看脚挛急也是的,本来平常没有这个病,冷丁(按:胡老家乡的口头语,”突然”的意思)就是由于丧失津液,脚发挛急,这也是一种急迫证候,所以搁个芍药甘草汤。甘草同芍药的量是一样大的,现在我们用都是六钱了,都是18克了。对于甘草啊,小便数用它是对的,大量用也可以的。(但)如果这个人有浮肿,甘草影响(小便,容易出现)小便不利。

你看依着前后(提到的)这些病(如此用方用药)都挺适应的,这个病主要根源就是小便数,本来是太阳伤寒,不应该出汗,由于胃虚不能制水,所以小便频数,影响(而使)他汗出,小便数在这段是个主要的症状。这几个方剂都治小便数,甘草干姜汤也是(治小便数),小便失禁、遗尿,甘草干姜汤都起作用。我们后头还要讲苓姜术甘汤,就是甘草、干姜,再加上苓、术,也治腰痛,治遗尿,都有用的机会。芍药甘草汤也大量用甘草,所以甘草不利于浮肿,要是有浮肿,用甘草要多加小心,影响到小便不利,更使水没有出路了。由于小便数,(所以)甘草要用。但这些病都好了,和开始一样,就是”心烦,微恶寒”,表欲解,而阳明有内结的情形,他最后多少有点”谵语”不愈,可以给调胃承气汤。

后头这个(重发汗,复加烧针而用)四逆汤是假设的,没有那么治的,假设要是那么治,那就变成阴寒的四肢厥冷,那非用四逆汤不可。四逆汤就是甘草干姜汤加附子,在这(四逆汤)药量都轻了,不像上边(甘草干姜汤)用得重。四逆汤在后头三阴篇当中单独讲得最多了。干姜与附子搁在一起,温里的作用就大得多了。附子这个药偏于治下,像下利等,它是温下元的,后世说它是入肾了,那也是根据部位上说的了,它是偏于治下的。干姜偏于治上,所以呕吐什么的都要用姜,不用附子。可是这两个药搁在一起,是彻上彻下,无处不温,所以四逆汤必须把干姜和附子搁在一起。古人也有这么说的,说附子有了干姜,它才真热。那么就是这两个药配伍起来,温中回阳的作用才特别大,所以在三阴篇里头对四逆汤我们要着重讲的,现在理解到这就行了。在这一段,也不是主要用它(四逆汤)来进行治疗。

下边这一段,(和上段比起来)这个前后啊,又是像一节,又不像,但是后边的这段我认为解释得好,后边这段就把四逆汤抹去了。

任应秋《伤寒论语译》

伤寒脉浮,自汗出,小便数,心烦,微恶寒,脚挛急,反与桂枝,欲攻其表,此误也。得之便厥,咽中干,烦躁吐逆者,作甘草干姜汤与之,以复其阳;若厥愈足温者,更作芍药甘草汤与之,其脚即伸;若胃气不和,谵语者,少与调胃承气汤;若重发汗,复加烧针者,四逆汤主之。

甘草干姜汤方

甘草四两,炙干姜二两

上二味,以水三升,煮取一升五合,去滓,分温再服。

芍药甘草汤方

白芍药甘草各四两,炙

上二味,以水三升,煮取一升五合,去滓,分温再服。

调胃承气汤方

大黄四两,去皮,清酒洗甘草二两,炙芒消半升

上三味,以水三升,煮取一升,去滓,内芒消,更上火微煮令沸,少少温服之。

四逆汤方

甘草二两,炙干姜一两半附子一枚,生用,去皮破八片

上三味,以水三升,煮取一升二合,去滓,分温再服。强人可大附子一枚,干姜三两。

【校勘】《玉函经》:”自汗”下无”出”字;”小便数”句下有”颇微恶寒,论曰”六字,下接”心烦”句。《脉经》:作”小便数,颇复”(原注云:”仲景颇复字作心烦”)。成无己本:”桂枝”下有”汤”字。《玉函经》:”脚挛急”上有”两”字。《脉经》:”承气汤”上无”调胃”二字。

甘草干姜汤方。《玉函经》:甘草作”二两”。成无己本:干姜下有”炮”字。《玉函经》、成无己本:”味”字下均有”咀”两字。

芍药甘草汤方。《玉函经》:”芍药”上无”白”字;”味”字下有”咀”两字,成无己本同。成无己本:”五合”作”半”;”服”字下有”之”字。

调胃承气汤方。”阳明篇”、《玉函经》:”大黄”下都没有”去皮”二字。《玉函经》、成无己本:大黄”酒洗”作”酒浸”。《外台秘要》:甘草”二两”作”三两”。《千金翼方》:芒消”半升”作”半两”。”阳明篇”云:”右三味切,以水三升,煮二物至一升,去滓,内芒消,更上微火一二沸,温顿服之,以调胃气。”《玉函经》、成无己本:”味”字下有”咀”二字。

四逆汤方。《千金翼方》:甘草作”一两”。《玉函经》:附子作”生去皮破”。成无己本:”味”字下有”咀”二字。

【音义】挛,拳曲不能伸也。谵,音詹,神昏妄言也。承,音丞,受也,继也。

【句释】”小便数”,即尿意频数,小便反少。”厥”,为体温低落,手足发冷。”咽中干”,是津液缺乏,唾腺分泌减少。”烦躁吐逆”,为胃机能衰弱的反应。”谵语”,是脑神经紊乱而发的半意识梦呓,在热病经过中,往往发现。”烧针”,见第117条。

”承气汤”,柯韵伯云:”名承气者,调胃即所以承气也。经曰:‘平人胃满则肠虚,肠满则胃虚,更虚更实,故气得上下。’今气之不承,由胃家之热实,必用硝、黄以濡胃家之糟粕,而气得以下;同甘草以生胃家之津液,而气得以上。推陈之中,便寓致新之义,一攻一补,调胃之法备矣。”

”四逆汤”,钱潢云:”四逆汤者,所以治四肢厥逆而名之也。”通常为高度心脏衰弱之征,所以四逆汤为强心主剂。

【串解】成无己云:”脉浮自汗出,小便数而恶寒者,阳气不足也,心烦脚挛急者,阴气不足也,阴阳血气俱虚,则不可发汗,若与桂枝汤攻表,则又损伤阳气,故为误也。”

其实,脉浮自汗出,小便数,心烦,微恶寒,脚挛急等症,与第20条的太阳病,发汗,遂漏不止,其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸等症,基本是一致的。这是桂枝加附子汤证,所以成无己认为是阴阳气血两虚,当然不能再发表了。假使误表了,阳再受伤,而体温低落,便会四肢厥冷,阴再耗损,而津液缺乏,便会咽干烦躁。这时最低限度要用甘草干姜汤强心健胃,复其阳气,俟手足转温以后,再用芍药甘草汤弛缓痉挛,益其阴气。

陆渊雷云:”凡阴证叠用干姜、附子,阳回之后,往往转为胃燥……故用调胃承气汤。”这时的胃燥,津液缺乏,仍是一大原因,所以调胃承气,宜少不宜多。假使当误汗时,是用烧针等的重汗法,诚恐亡阳太甚,便不能不用四逆汤这一类的回阳重剂。

【语译】患急性热病,而呈现脉浮、出汗、烦闷、小便困难、恶寒、两脚痉挛等症时,这是阴阳两虚的现象,万不能用桂枝汤去发表。假设误表了,亡了阳,便会四肢厥冷,伤了阴,便会咽干烦躁,甚至呕吐,这时轻则用甘草干姜汤,重则用干姜附子汤强心回阳,等到阳回足温以后,再以芍药甘草汤弛缓其痉挛。假设连服回阳药后,又引起胃燥,呈现谵妄症时,只少少给以调胃承气汤就行了。当误汗时,如果使用的是烧针等重发汗的方法,亡阳已甚,这时还是应该以四逆汤为主要的回阳方剂。

【释方】甘草干姜汤方。吴遵程方注云:”甘草干姜汤,即四逆汤去附子也,辛甘合用,专复胸中之阳气。”据赵燏黄译”甘草成分甘草酸对于心脏之药理作用”一文称:”用甘草酸钠盐进行Clark氏离体蛙心灌流试验,结果与肾上腺素的强心作用相似。”(《医药学》第五卷九期)证明吴氏所谓专复胸中之阳,也就是本方的强心作用。用甘草强心,炙甘草汤、桂枝甘草汤都是例子,本方重用甘草四两,其作用可知。干姜,甄权《本草》称”宣诸络脉”,李时珍说:”能引血药入血分,有阳生阴长之意,故血虚者用之。”可见干姜不仅散胃寒,亦是有效的强心药,所以四逆汤里终究少不了它。

芍药甘草汤方。柯韵伯云:”脾不能为胃行其津液,以灌四旁,故足挛急,用甘草以生阳明之津,芍药以和太阴之液,其脚即伸,此亦用阴和阳法也。”甘草强心,芍药扩张血管,血行畅旺,神经得到濡养,便弛缓了痉挛,所谓”行其津液,以灌四旁”,可能就是这个道理。”脾””胃”不过是抽象的形容词。

调胃承气汤方。陆渊雷云:”大黄系植物性下剂,其作用为刺激肠黏膜,使肠蠕动亢进,且制止结肠首端之逆蠕动,则肠内容物移运迅速,水分未及吸收,已达直肠,故令粪便中富有液体也。芒硝为硫酸钠之含水结晶体,系盐类下剂,内服之后,绝难吸收,故无刺激作用,不过在消化器内,保有其溶解本药之水分,勿令吸收,故能保持小肠内容物之液状形态直至直肠,粪便即成溏薄,古人谓大黄荡涤,芒硝软坚,信不诬也。由是言之,临诊上之应用,若欲急速排除肠内容物者,宜大黄,若因肠内容干燥而便秘者,宜芒硝,若二者合用,则泻下之力尤大,调胃承气汤是也。又大黄刺激肠管之结果,能引起腹腔内骨盆腔内之充血,为月经过多,子宫出血等症。在孕妇,或致流产早产,故肠及下腹部有充血炎性机转者,大黄亦须慎用,调胃承气汤合大黄、芒硝以攻下,加甘草以治急迫,故能治便秘便难,涤除食毒,其在急慢性肠炎,肠内容物起异常发酵,产生有害物,刺激肠黏膜,使炎症转剧时,用此方以助其排除,则肠炎自止,故又能治下利、大便绿色等证。肠蠕动亢进,使腹腔脏器充血,则以诱导方法,能平远隔脏器之炎症充血,故又能治谵语发狂(脑部充血)、发斑面赤、龈肿出血(患部充血)、疔疮痈疽(患部炎症)等证,此皆古人所实验,证之今日之药理学而符合者也。于此须注意者,硝黄俱属寒药,宜于阳证,切忌误施于虚寒证耳。”

四逆汤方。干姜、附子,为纯阳大热药,能振奋机能的衰减,干姜尚偏重于温运消化器官,而附子竟及于整个机体。凡心脏衰弱,细胞生活力减退时,附子有极大的振奋作用,与甘草、干姜配合,力量更强。据临床经验,四逆汤的效用,实优于毛地黄、樟脑诸剂,因为连续应用,阳回之后,疾病遂愈,没有什么流弊。

刘渡舟《伤寒论诠解》

伤寒脉浮,自汗出,小便数,心烦,微恶寒,脚挛急,反与桂枝汤,欲攻其表,此误也。得之便厥,咽中干,烦躁吐逆者,作甘草干姜汤与之,以复其阳。若厥愈、足温者,更作芍药甘草汤与之,其脚即伸。若胃气不和,谵语者,少与调胃承气汤。若重发汗,复加烧针者,四逆汤主之。

甘草干姜汤方:

甘草四两,炙 干姜二两,炮

上㕮咀,以水三升,煮取一升五合,去滓,分温再服。

芍药甘草汤方:

白芍药四两 甘草四两,炙

上二味㕮咀,以水三升,煮取一升半,去滓,分温再服之。

调胃承气汤方:

大黄四两,去皮、清酒浸 甘草二两,炙 芒硝半斤

上三味㕮

咀,以水三升,煮取一升,去滓,内芒硝更上火微煮,令沸,少少温服。

四逆汤方:

甘草二两,炙 干姜一两半 附子一枚,生用,去皮,破八片

上三味

㕮咀,以水三升,煮取一升二合,去滓,分温再服,强人可大附子一枚,干姜三两。

【解析】

本条以举例示范的形式,论述伤寒夹虚误汗的变证及随证救治的方法。

阴阳气血俱虚之人复感外寒,因其阳不摄阴而证见自汗出,小便数;阴血不足,心神失养而见心烦;表有寒邪而见脉浮,微恶寒;阴血虚少,筋脉失滋而见脚拘挛、抽掣、疼痛即”脚挛急”之证。本证治疗可考虑使用桂枝加附子汤解表兼以固阳摄阴。但医误认为是”卫强营弱”的太阳中风证,而反投以桂枝汤发汗,从而犯虚虚之戒,导致阴阳更虚,出现了阳虚之手足厥冷;阴伤之咽中干燥;虚阳扰动之烦;阴液亏耗之躁;以及里气不和之吐逆,遂使病情复杂化。此时则应随证施治。在阴阳俱虚,阳不摄阴之时,主要矛盾常在阳虚一面。阳固则阴存,阳生则阴长。何况有形之阴不能速生,而无形之阳则有顷刻而亡的危险,故先以甘草干姜汤以复其阳。待阳回厥愈足温之后,唯脚挛急尚未缓解,再用芍药甘草汤滋阴和血,缓解痉挛,其脚即可伸展。本有阴液不足之证,若用甘草干姜汤扶阳之后,由于阳复太过,使阴液更伤,而胃中燥热,以致胃中不和

谵语者,可少少给点调胃承气汤,意在和胃燥而调胃气,并不在于泻下。本以阳气不足,若在治疗中误用了发汗力强的麻黄汤,或者反复多次发过汗,甚至又用烧针劫汗,即”重发汗,复加烧针”的误治,则可导致伤阳的重证而见厥逆吐利等证,救治之法,当急用四逆汤回阳救逆。对这种阳虚重证,甘草干姜汤已不能胜回阳之重任了。

本条误治后变证多端,虚实寒热互见,阴阳转化无常。其治或扶阳,或滋阴,或和胃,或回阳,治从证变,仲景在此对”观其脉证,知犯何逆,随证治之”的法则作了典型示范,对人启发很大。

甘草干姜汤共两见,一见于《伤寒论》,一见于《金匮要略》,《金匮要略》用此方则治疗虚寒肺痿。本方用量甘草之量要大于干姜,用以扶脾胃之阳,但此证除阳虚外,还有脚挛急、咽中干等阴虚之证,因此在扶阳时要特别注意不可耗伤弱阴,这也就是用干姜而不用附子的原因。由于扶阳之药多刚燥,故不仅要避免用燥烈之附子,而且还要倍用甘草监干姜之峻,以护其阴,且用经过炮炙的干姜,缓其性,亦可防劫阴之弊,可见仲景用药精心之处。《朱氏集验方》用此方治脾胃阳虚,气不摄血的吐血不止、脉迟身凉等证,方名二神汤,足见此方既可扶阳而又能摄阴。

芍药甘草汤所用芍药与甘草剂量相同,均为四两。二药相合,酸甘合化为阴,可以养血、平肝,缓解筋脉拘挛,善治血脉拘急疼痛。对于因血虚而引起的两足痉挛性疼痛或腓肠肌痉挛性疼痛不可伸者,多有良效,故有”去杖汤”之美称。

曾治一曹姓患者,年五十三。腓肠肌痉挛多于夜间发作,脉弦而舌红,用本方四剂而愈。

又治一周姓女孩,年十二。左臀外伤后肿痛,左下肢拘紧不能伸,且有发热。T37.8℃,脉弦细数,西医诊断为化脓性髋关节炎。从脉象分析,弦为肝脉,细为血虚,数为有热,此肝血不足,筋脉不利且有郁热之证。先用芍药甘草汤三剂,其左腿已可伸动。又进两剂,竟可伸直,随之髋部胀痛亦减。因局部仍有红肿及热感,遂换用仙方活命饮连服数剂,而逐渐痊愈。

调胃承气汤由芒硝、大黄、甘草三药组成,它是以咸寒、苦寒,又佐以甘温而成。本方硝黄可泄胃肠之燥热,妙在一味甘草,能缓硝黄之力,使之作用在于胃,有润燥和调胃气的功能,所以它既能调和胃气,又能通肠下便,一方而具两法,陈修园称为”法中之法”。由于本证主要用其调胃,因此在服法上要求”少少温服”,使胃中不燥,胃气调和,则

谵语自止。后世使用调胃承气汤清泻胃热、调和胃燥很是多见,如《张氏医通》治心胃火盛,病人常觉面部有如火烤之热的”燎面症”,即用调胃承气汤加黄连、犀角。也有的医家用于治疗过服补药而造成的胃热生斑之证,每获佳效。

四逆汤以附子为主,重在温少阴以回阳救逆。且附子生用又佐以干姜、甘草,是取其效速而力大持久,常用于阳脱、亡阳之急救。其主治及适应证,可与”少阴病篇”合参。

倪海厦《伤寒论》

伤寒,脉浮,自汗出,小便数,心烦,微恶寒,脚挛急。反与桂枝欲攻其表,此误也。得之便厥,咽中干,烦躁吐逆者,作甘草干姜汤与之,以复其阳。若厥愈足温者,更作芍药甘草汤与之,其脚即伸;若胃气不和,俨语者,少与调胃承气汤,若重发汗,复加烧针者,四逆汤主之。

伤寒,脉浮起来,代表病在表,自己会流汗,就是太阳中风的现象,如果小便数,心烦,微恶寒,照说流汗流多了,小便应该不多,只是中风证,不会有心烦,但是现在心烦,微恶寒,反与

桂枝汤以攻其表,此误也,此条在说给病人桂枝汤时要小心,病人里面已经阴虚了,汗流出去,小便又流出去,津液一直在丧失掉,代表里虚已经很甚了,怎么知道里虚很甚,第一心烦,第二恶寒,体能一直在丧失,体温跟着在下降,病人会感觉到稍微怕冷,就好像失血一样,血水同源。实际上这个冷是里虚引起的,所以这微恶寒,病人感觉从里面冷出来的,这时候再用桂枝汤攻表,再发汗,津液会伤得更多,病人会更虚,如果这样,得之便厥,病人手脚冰冷,所以如果给病人喝桂枝汤,会手脚冰冷的,原来这病人本来就是阴虚的人,就是津液原本就不够的人,桂枝汤一发表,津液更不够了,所以得之便厥,咽中干,津液都没了,当然咽中干了,烦躁,胸阳也没了,吐逆,胃里面的津液都没了,会有反胃的现象,谵语,脚挛急,这时候知道里阳不够了,就以甘草干姜汤与之。

甘草干姜汤,就是误饮桂枝汤的时候,救急的处方,甘草、干姜这两味药专门是健脾阳的,马上让脾脏恢复功能,脾脏的阴虚掉了,阴就是脏,虚掉就是没有力了,无津液,功能衰退,所以就是脾脏蠕动变缓,因为脾主四肢,这时候会手脚冰冷。肠的津液不足,利用炙甘草,甘草被蜂蜜炙过以后,就变成厚味带着苦味,除了会把肠的津液补足以外,也能够入心,甘草、干姜这两味药非常的阳性,干姜和生姜是一样的东西,生姜的水去掉后就是干姜了,甘草、干姜的比例是二比一,平常干姜开二钱就已经很重了,严重的时候,用到四五钱都可以,干姜很热是温中的药,可以强化肺阳,炙甘草用两倍,是为了把肠的津液补足,炙甘草的蜂蜜的黏液,会把津液补足,肺就不会那么燥热,因此这两味药可以强心、强肺、健脾阳。若厥愈,足温者,足温而已,并不代表脚的功能回来,所以脚还会有挛急,这是因为桂枝汤津液发太多了,人的肌肉、筋都是要靠津液来供养的,甘草干姜汤恢复脾阳,热就会传到肌肉上,可是津液还下足,所以肌肉还有挛急的现象,有点抽筋的现象,脚没办法踩在地上,这时候用芍药甘草汤,当然这甘草也是用炙甘草。

平常用的时候,炙甘草用二两,芍药用一两,此芍药甘草汤又名去杖汤,为什么?老太太拄着拐杖走,喝了芍药甘草汤拐杖就丢了,马上会走路了,为什么?因为芍药可以让阴,就是静脉的血流回心脏的速度很快,炙甘草可以健心阳,因为炙甘草让脾旺起来,土生金,就是进入肺,所以炙甘草可以壮胸阳,让心肺功能加强,如果有静脉瘤,可以大剂的吃,如果吃药后有头晕现象,是瞑眩反应,表示药很对症,效果会很好,很严重的用二两都可以,用汤剂比较好。药行有白芍赤芍两种,严格讲两种的功能差不多,大多开白芍来用。双脚离心脏最远,

如果脚是冰冷的,就是制造血管中瘀血块的主因,因此我们看脚是热的,心血管中瘀血块就会被化掉。用芍药甘草汤可以让脚热起来,也就是可以去除心血管中的瘀血块,加上附子更好,已经靠热药就把瘀血去掉了,不一定都靠活血化瘀的药。如果只有手脚末端冷,那么瘀血块不会制造得很快,所以有人手脚冰冷了很久,也还没有发心脏病;如果到了四逆的情形,也就是冶到手肘、膝盖,那么瘀血块就制造得很快,就会造成心脏病。我们也可以由手脚冷的情况,来判断病情的进步与否。如果每个人都晓得这种判断的准则,就可以预防心脏病的发生;靠西医的仪器是没有用的,等到仪器检查出来,病人已经死在仪器上面。

如果当初开桂枝汤加附子就没有此后遗症,没注意到而造成,因为病人脉浮,自汗出,小便数,心烦;病人阳虚的时候,自汗很多,明明是桂枝汤证,这时候应开桂枝汤加附子,有阳虚时应固表让津液不发掉。因为津液不够,大便就干在里面,通常食物停在胃和十二指肠的地方,食物磨碎后,本来要顺着津液下去,可是津液被桂枝汤发掉了,结果就和胃壁缠在一起了,胃壁没有黏液,当胃里面的水没了,臭气就往上跑,顺着血液跑到脑里,谵语,就是胡说八道,遇到这种情形,就给他吃调胃承气汤,为什么叫调胃承气汤,胃把它当成肠,调胃承气汤就是可以把小肠最上面的食物清出来,病人胸满谵语的时候,压病人胃的下方肚脐的上方,大约是下脘、建里的地方顶在这,压会痛,就是实,就可以攻,这时候给他一点调胃承气汤就好了。大黄在中药里是属于通便剂,是『去实』用的,芒硝,性味咸而苦寒,是『攻坚』用的,如果光用大黄,会硬把它拉出来,病人会很难过,会里急后重,排得胃很难过,因为胃里面没有津液,胃会痛,所以先加些甘草下去和解,因为甘草解毒,把壤的排掉,好的留下,然后用大黄消导下来,食物有硬块的,用芒硝打散掉,所以芒硝生用,芒硝放在碗里,煮完后,汤冲下去,这样最强,如果要稍微缓些,把芒硝倒到汤剂里,和一和马上关火,如果没甘草,只有大黄芒硝,一吃下去,速度太快,药还没吃完,已经要跑厕所了,所以用甘草让它慢一点。大小承气汤没有用甘草,就是取它的快速。临床上看到皮肤红疹,舌苔黄黄的,大便不是很好,但是还有大便,摸胃下,会痛,就是食物堵在中焦,食物产生的浊气上到肺,肺主皮毛,所以皮肤发斑,所以误食桂枝汤的时候,第一个救逆的方子就是甘草干姜汤,第二就是芍药甘草汤,第三个是调整胃气的,就是调胃承气汤,调胃的意思就是把中焦清理干净,让上下可以调和,让病人重新再吃新的食物,再去治疗。

仲景立法,凡表证兼有里证之虚寒者,必先温其里而后攻表,就是如果有表证兼有里面虚寒的人,一定要先温里再攻表,如果里证是实的,就可以先攻表再攻里,如果里证是虚的,先把里寒温起来,再去解表,如果病人身体素虚,体力津液不足的时候,不能用桂枝汤发表,因为津液不够,这时候先把里阳壮起来,再去解表,像炮附子就是壮里阳的药。温里阳的四逆汤,攻表的桂枝汤,表里两治的桂枝汤加附子。阴虚还有很多望诊可以看,譬如,舌头伸出来,肥肥厚厚的,舌头越肥越厚,身体就越虚。虚到命危时,舌头会像气泡一样,遇到这种现象时,不要马上开桂枝汤。

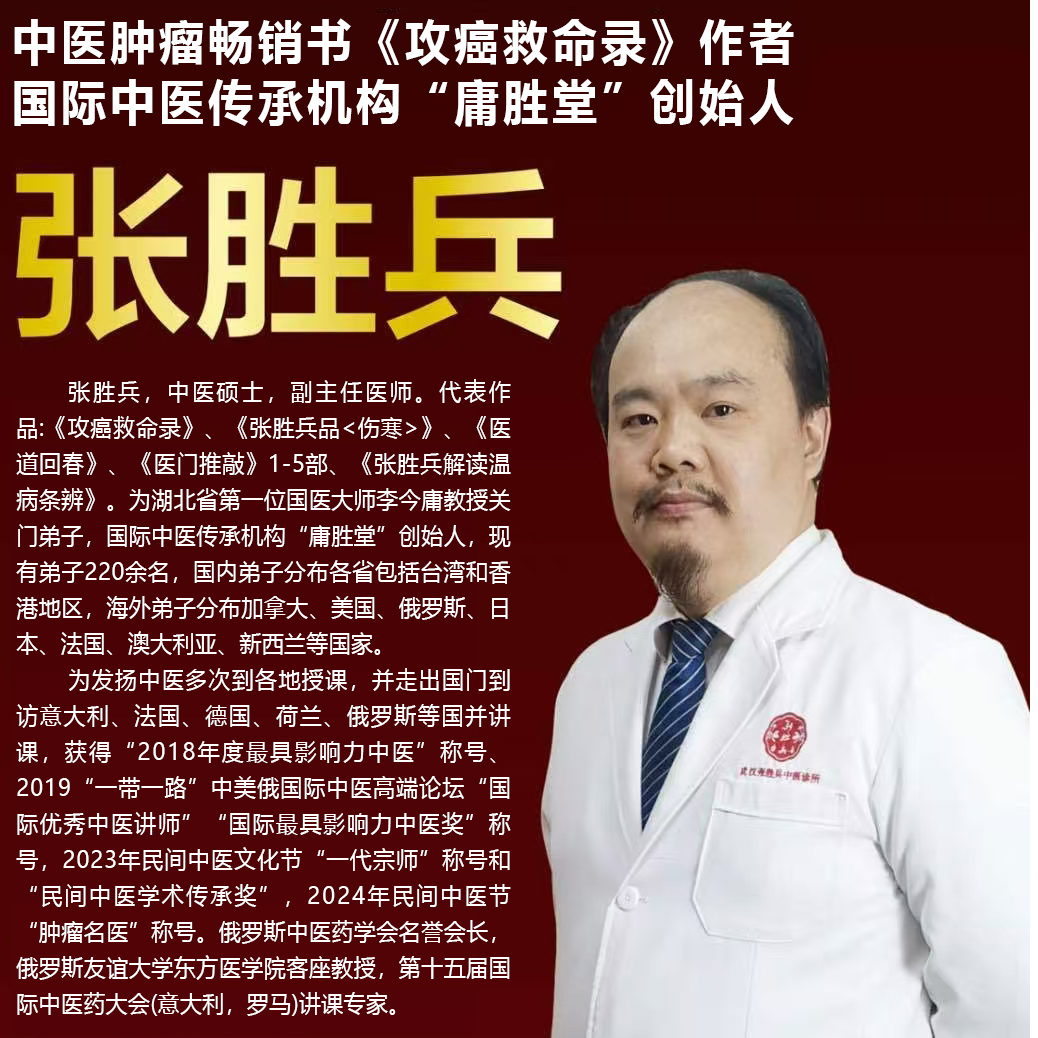

张胜兵《张胜兵品<伤寒>》

伤寒脉浮,自汗出,小便数,心烦,微恶寒,脚挛急,反与桂枝汤,欲攻其表,此误也,得之便厥。咽中干,烦燥,吐逆者,作甘草干姜汤与之,以复其阳。若厥愈足温者,更作芍药甘草汤与之,其脚即伸。若胃气不和,谵语者,少与调胃承气汤。若重发汗,复加烧针者,四逆汤主之。

以下解读内容为精简版,详细解读请查看:第26讲 :张胜兵品《伤寒》之太阳病(29条条文·甘草干姜汤)

甘草干姜汤方

炙甘草四两,干姜炮二两。

上二味以水三升,煮取一升五合,去渣分温再服。

芍药甘草汤方

白芍药,炙甘草各四两

上二味,以水三升,煮取一升五合,去渣分温再服。

调胃承气汤方

大黄四两,炙甘草二两,芒硝半升

上三味,以水三升,煮取一升,去渣,纳芒硝,更上火微煮令沸,少少温服。

四逆汤方

炙甘草二两。干姜一两,附子一枚

上三味儿,以水三升,煮取一升二合,去渣,分温再服,强人可大附子一枚,干姜三两。

这条条文直接翻译过来是这样的:伤寒病证见脉浮、自汗出、小便频数、心烦、轻微怕冷,以及两小腿肚拘急疼痛、难以屈伸。这种情况属于太阳中风兼阳虚阴亏证,治疗应以复阳解表为主。如果错误地使用桂枝汤来解表,将会导致误治。

服药后,患者可能出现四肢冰冷、咽喉干燥、烦躁不安、呕吐等症状,这是误治导致的阴阳两虚情况。治疗时,应先用甘草干姜汤来复其阳气,服用后四肢厥冷会好转,两脚转温,说明阳气已恢复。接着再用芍药甘草汤来复阴,阴液恢复后,患者两小腿肚的拘急疼痛便能解决,两腿即可自由伸展。

若误汗伤筋,导致胃肠燥屎内结,气机不调和而出现谵言妄语,可用少量调胃承气汤来治疗。若反复发汗,再加上烧针强迫发汗,导致汗多亡阳,则应使用四逆汤来急救回阳。

这条条文通过举例的形式,论述了伤寒夹虚证误用汗法的辨证及随证救治的方法。其中,甘草干姜汤是本文重点讲解的方剂,而芍药甘草汤将在下一条条文中详细讲解。调胃承气汤和四逆汤则因其分别属于阳明病和少阴病的范畴,将在后续相关章节中重点讨论。

接下来,我们深入分析这条条文。从脉浮、自汗出、微恶寒等症状来看,这是太阳表虚证,即桂枝汤证。但这里的“伤寒”并非指太阳伤寒表实证,而是指伤寒病的大范畴。患者同时表现出小便频数、心烦、脚挛急等症状,这是阳虚不能摄津液、阴液不足失于濡养的表现。

这条条文描述的是桂枝汤证夹杂阴阳虚弱的情况,属于表里同病或基础体质阳虚阴弱又感受太阳中风表虚证。此时不能直接用桂枝汤解表,而应先固其阴阳,再用桂枝汤发表。张仲景总结的经典语录“虚人伤寒建其中,强人伤寒发其汗”正是此意,即身体虚弱的人感受外邪应先补虚再发表。

患者阳虚阴弱,感受外邪后,若误用桂枝汤发汗,会导致阳气阴液更加受损。阳虚不能温煦四肢,出现四肢厥冷;阴液不能上承,则咽中干燥;心神失于濡养,则烦躁不安;误伤津液,胃肠燥实,气机不调和,最终可能出现谵语。

治疗时应分标本缓急,以阳虚为急,先用甘草干姜汤复阳。待阳复厥愈足温后,再用芍药甘草汤复阴。若阴液不足而误用甘草干姜汤复阳,可能导致阳复太过、阴液更伤,转化为胃中燥热的证状,此时可用少量调胃承气汤泄阳明热。若反复发汗加烧针强迫发汗,导致亡阳倾向,则必须用四逆汤急救回阳。

关于为何选用甘草干姜汤复阳而非四逆汤或桂枝甘草汤,我们分析如下:甘草干姜汤复的是脾胃之阳,作为半个理中汤,其甘草量大于干姜量,辛甘化阳,重在温脾胃之阳,同时益阴,符合本条阳弱阴衰的情况。四逆汤是亡阳急救方,本条在误用重发汗附加烧针导致亡阳前无需使用。桂枝甘草汤则是振奋心阳的代表方剂,与甘草干姜汤温脾胃的作用不同。

甘草干姜汤在临床上应用广泛,可治疗脾胃阳虚的吐血、中焦虚寒的胃痛、肺有虚寒引起的肺痿咳嗽吐涎沫、头眩多涎唾、遗尿小便数等症状。此外,还可治疗阳虚引起的鼻衄、唾液特多等问题。通过灵活加减变化,如加人参、白术成理中汤,加白术、茯苓成肾着汤等,甘草干姜汤的治疗范围更加广泛。

临床病案中,我曾用甘草干姜汤加益智仁治疗一例长期唾液外流的患者,取得了显著疗效。这一病案让我深刻体会到碎片化知识积累的重要性,以及中医基础理论的灵活运用在临床中的价值。正如一位老中医在老年痴呆后仍能条件反射地号脉开方一样,我们应将所学知识融入血液,成为条件反射的一部分,以便在需要时能够迅速准确地应用。

最后编辑于 04-17 · 浏览 336

伤寒论名家解读汇编

伤寒论名家解读汇编