伤寒论名家解读汇编——第28条

注:1、以下是历代名家对伤寒论解读观点的出处索引,可以为大家对比阅读提供参考;2、因时代不同作者所引用的伤寒论版本差异,整理遗失等客观原因,部分条文解读或有缺失敬请谅解!

第28条:服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满微痛,小便不利者,桂枝去桂加茯苓白术汤主之。

成无己《注解伤寒论》

服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满微痛,小便不利者,桂枝去桂加茯苓白术汤主之。

头项强痛,翕翕发热,虽经汗下,为邪气仍在表也。心下满,微痛,小便利者,则欲成结胸。今外证未罢,无汗,小便不利,则心下满,微痛,为停饮也。与桂枝汤以解外,加茯苓白术利小便行留饮。

方有执《伤寒论条辨》

服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满,微痛,小便不利者,桂枝汤去桂加茯苓白术汤主之。

桂枝去桂加茯苓白术汤方

于桂枝汤方内,去桂枝,加茯苓白术各三两,余依桂枝汤法煎服,小便利则愈。

服桂枝汤病不解而证变者,不独中风而且有寒也。又或下之,益误也。仍头项强痛病翕发热无汗者,风寒之表皆在而未除也。心下满微痛者,误下而证入里也。小便不利,下后亡津液而水饮停也。去桂枝用芍药甘草者,收重伤之阴而益里伤之虚也;姜枣健脾胃而和中,下后用之更宜,故二物仍其旧也。茯苓淡渗以利窍;术能益土以胜水,本其有停饮之故,所以加之,以为拯前治之误也。《脉经》术上无白字。

喻嘉言《尚论篇》

服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满微痛,小便不利者,桂枝去桂加茯苓白术汤主之。

服桂枝汤治风而遗其寒,所以不解而证变。设更下之,则邪势乘虚入里,益误矣。在表之风寒未除,而在里之水饮上逆,故变五苓两解表里之法,而用茯苓、白术为主治。去桂枝者,以已误不可复用也。然桂枝虽不可用,其部下诸属,皆所必需,倘并不用芍药以收阴,甘草、姜、枣以益虚而和脾胃,其何以定误汗、误下之变耶?故更一主将,而一军用命,甚矣仲景立方之神也。青龙项中,火迫亡阳,用桂枝汤加减救逆一法。

张志聪《伤寒论集注》

服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满微痛,小便不利者,桂枝去桂加茯苓白术汤主之。

桂枝去桂加茯苓白术汤方

芍药三两甘草二两生姜白术茯苓各三两大枣十二枚

上六味,以水八升,煮取三升,去滓,温服一升,小便利则愈。

此言肌腠之邪而入于里阴也。服桂枝汤者,言病气之在肌也。或下之者,借下之以喻太阳之气去肌而入于里阴也。服汤不解,故仍头项强痛,翕翕发热。入于里阴,故无汗。邪从胸膈而入于中土,故心下满微痛。脾不能转输其津液,故小便不利。桂枝去桂者,言邪不在肌也,入于中土而津液不输,故加茯苓、白术助脾气之充达于肌腠,俾内入之邪仍从胸膈而外出焉。曰小便利则愈者,亦言脾气之转输也。

张锡驹《伤寒论直解》

服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满,微痛,小便不利者,桂枝汤去桂加茯苓白术汤主之。

桂枝去桂加茯苓白术汤方

芍药三两甘草二两生姜 白术 茯苓各三两大枣十二枚上六味,以水八升,煮取三升,去滓,温服一升,小便利则愈。

【注】上节言太阳之气陷于脾而脾气不能外达,故发越之;此言陷于脾而脾气不能转输,故补运之。

【注】愚按:或下之句,宜在心下满之上,言病在肌,当服桂枝汤,服汤不解,故仍头项强痛,翕翕发热而无汗也,以病仍在,故或下之,则太阳之气由肌而内陷于中土,故心下满微痛。心下者,脾之部也,脾不能运,故满痛;脾不能转输其津液,故小便不利;邪不在肌,故去桂;邪入于中土,故加茯苓白术以助脾;转输不失其职,而津液通矣,故曰小便利则愈。

尤在泾《伤寒贯珠集》

服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满微痛,小便不利者,桂枝去桂加茯苓白术汤主之。

头项强痛,翕翕发热,无汗,邪在表也。心下满微痛,饮在里也。此表间之邪,与心下之饮,相得不解,是以发之而不从表出,夺之而不从下出也。夫表邪挟饮者,不可攻表,必治其饮而后表可解。桂枝汤去桂加茯苓、白术,则不欲散邪于表,而但逐饮于里。饮去则不特满痛除,而表邪无附,亦自解矣。

桂枝汤去桂加茯苓白术汤方

于桂枝汤内去桂枝,加茯苓、白术各三两,余依前法煮服,小便利即愈。

柯琴《伤寒来苏集》

服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满微痛,小便不利者,桂枝去桂加茯苓白术汤主之。小便利则愈。

汗出不彻而遽下之,心下之水气凝结,故反无汗而外不解,心下满而微痛也。然病根在心下,而病机在膀胱。若小便利,病为在表,仍当发汗;如小便不利,病为在里,是太阳之本病,而非桂枝症未罢也。故去桂枝,而君以苓、术,则姜、芍即散邪行水之法,佐甘、枣效培土制水之功,此水结中焦,只可利而不可散,所以与小青龙、五苓散不同法。但得膀胱水去,而太阳表里症悉除,所谓治病必求其本也。

吴谦《医宗金鉴》

服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满,微痛,小便不利者,桂枝汤去桂加茯苓白术汤主之。

【按】去桂当是去芍药。此方去桂,将何以治仍头项强痛、发热无汗之表乎?细玩服此汤,曰余依桂枝汤法煎服,其意自见。服桂枝汤已,温覆令一时许,通身漐漐微似有汗,此服桂枝汤法也。若去桂则是芍药、甘草、茯苓、白术,并无辛甘走营卫之品,而曰余依桂枝汤法,无所谓也。且论中有脉促胸满,汗出恶寒之证,用桂枝去芍药加附子汤主之。去芍药者,为胸满也。此条证虽稍异,而其满则同,为去芍药可知矣。

【注】此条为汗下后表不解、而心下有水气者立治法也。服桂枝汤或下之,均非其治矣。仍有头项强痛,翕翕发热,无汗之表证;心下满,微痛,小便不利,停饮之里证。设未经汗下,则是表不解,而心下有水气,当用小青龙汤汗之;今已经汗下,表里俱虚,小青龙汤非所宜也。故用桂枝汤去芍药之酸收,避无汗心下之满,加苓术之燥渗,使表里两解,则内外诸证自愈矣。

【集注】《外台方议》问曰:心下满微痛,乃是欲成结胸,何缘作停饮治之?答曰:诸证皆似结胸,但小便不利一证,乃停饮也,故此条仲景只作停饮治之。

喻昌曰:服桂枝汤,病不解而证变,又或下之,则邪势乘虚入里,是益误矣。在表之邪未除,而在里之饮上逆,故仿五苓两解表里之法也。

张璐曰:此条颇似结胸,所以辨为太阳表证尚在者,全重在翕翕发热无汗上。

林澜曰:头项强痛,经汗下而不解,心下满,微痛,小便不利,此为水饮内蓄,故加苓、术,得小便利,水饮行,腹满减,而表证悉愈矣。如十枣汤证,亦头痛,乃饮热内蓄,表证已解,故虽头痛,只用逐饮,饮去则病自安也。

桂枝去桂加茯苓白术汤方

于桂枝汤方内去桂,加茯苓、白术各三两,余依桂枝汤法煎服。小便利则愈。

【按】去桂去芍之义,详见上条经文下正误文内。

【方解】曰:余依桂枝汤法煎服,谓依桂枝汤法取汗也。小便利则愈,谓饮病必输水道始愈也。此方即苓桂术甘汤,而有生姜、大枣,其意专在解肌,利水次之,故用生姜、大枣佐桂枝以通津液取汗也。苓桂术甘汤,不用生姜、大枣,而加茯苓,其意专在利水,扶阳次之,故倍加茯苓,君桂枝,于利水中扶阳也,所以方后不曰依服桂枝汤法也。

陈修园《伤寒论浅注》

服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满微痛,小便不利者,桂枝去桂加茯苓白术汤主之。

【注】不独陷于脾而不能外达,而且有陷于脾而不能转输者。

太阳病,服桂枝汤,服后未愈。医者不审其所以未愈之故,或疑桂枝汤之不当,而又下之,仍然表证不解,而为头项强痛,翕翕(xi1)发热,无汗,且又兼见里证,而为心下满微痛,小便不利者,

然无汗则表邪无外出之路,小便不利则里邪无下出之路。总由邪陷于脾,失其转输之用,以致膀胱不得气化而外出,三焦不行决渎而下出。

《内经》云:三焦、膀胱者,腠理毫毛其应,是言通体之太阳也。

此时须知利水法中,大有转旋之妙用,而发汗亦在其中,以桂枝去桂加茯苓白术汤主之。

所以去桂者,不犯无汗之禁也;所以加茯苓、白术者,助脾之转输。令小便一利,则诸病霍然矣。

此一节,言陷脾不转输之治法也。

陈伯坛《读过伤寒论》

服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满微痛,小便不利者,桂枝去桂加茯苓白术汤主之。

服桂枝汤四字,复之又复矣,何主桂之多耶?上文曰吐曰烦曰大汗出,桂枝非尽如人意也,胡不早议去桂耶?一旦栏入下药,而后有削去桂枝之举。初不料一物桂枝,独遭时不偶也。且曰或下之,或然即或不然之悬忖声口耳。不坐实误下,岂非责备桂枝乎?吾谓语气殊不为下药恕,盖斥其莫或使之。若或使之,不肯稍缓须史而遽下之。纵违法或出于偶然,桂枝证已成瓦碎矣。或者曰,既已下之,胡仍头项强痛,翁翁发热耶?亲上之邪,仍未下趋。或下之而不得下未可知,尽可饰词于未下也。孰意其只有发热无恶寒,是不下者热,而不得下者寒。盖没收恶寒于心下,而与发热若径庭。翁翁如故,可征明其啬啬浙浙不如故也。阳浮之发热如故,愈以见阴弱之汗出不如故也,况明明无汗自出三字乎?得毋本证是无阴,特举以反衬上节之无阳乎?书无汗,起阴弱者汗为之,乃没收其汗而至于无。无汗甚于,无阴,阴弱必为下药所持。其脱离项下,而陷于心下也,不待言矣。何以心下不鞭耶?假令满而鞭痛,则如结胸矣。否则满而不痛,又作痞矣。曰满不曰鞭,必甘芍姜枣之余力犹存,阴弱恰被其软化,故虽拒痛而痛亦微,不至如强痛之甚者,阴陷阳不陷则然耳。太阳既截然为两橛,桂枝汤不得不分道以御邪。桂枝以一味独当头项之邪,作阳浮之后盾。甘芍姜枣以四味合拒心下之邪,为阴弱之保障,宜其取汗无将息,惟问小便之利不利而已。如曰不利,手足太阴又断为两截。地气不升故无汗,天气不降故小便不利也,要皆心下为之梗。就令头项仍有桂枝证在,心下亦有桂枝证在,无如其气不上冲何也?桂枝不中与也。欲转移其心下,母宁放松其头项。欲续回其太阳,母宁转移其太阴,用桂枝则背前法,舍桂枝又背前方。必不得已而去,曰去桂哉!不成桂枝方,却成桂枝汤,此变通桂枝之十一法。桂枝去桂加茯苓白术汤主之句,详注方后。太阴太阳,相助为理也。足太阴升而后手太阳升,手太阴降而后足太阳降,阴阳互为其升降,质言之必太阴开而后太阳开耳。长沙故立麻黄汤借手太阴之开力开足太阳,取阴经之汗。立桂枝汤借足太阴之开力开手太阳,取阳经之汗。本证则太阴太阳无升亦无降,徒降手太阴以互足太阳而不得,恐药力不及于心下之下也,麻黄不能代行桂枝也。徒升足太阴以互手太阳而不得,恐药力不及于心下之上也,桂枝不能翻作麻黄也。缘足太阳坠落于心下,非麻桂之力可转移。意者舍麻而用桂,不作太阳篇之桂枝用,改作太阴篇之桂枝用。降手太阴则加苓,升足太阴则加术。殆曲尽桂枝之长矣乎,是又桂枝汤加之厉。桂枝汤长于收阳浮,非长于拯阴弱。匪特不能提举出足太阳也,必将手太阳加入心下。试思与桂枝证无涉之苓术,能领太阳以外向否乎?苓术显与桂枝不相得,方内故宁去桂以让苓术。假令桂枝汤三字无存在,苓术未免专美矣。盖本汤之名,却从服桂枝汤句生出。以桂枝不为下药所持,而独走于头项,纵去桂而桂仍在。甘芍姜枣正与下药相持,而留守于心下,纵并甘芍四味而去之,四味亦仍在。稍易桂枝汤无殊更作桂枝服,六味药即前茅之后劲耳。但割爱桂枝者,针对心下以立方,不欲分其力于头项也。曰小便利则愈,不曰汗出愈。苓术非汗药,惟小便利则甘芍姜枣得与有其功,故仍以桂枝命方也。心下愈则头项愈,与不去桂枝无异也。去桂仍称桂,总结上文与桂不与桂,皆变通桂枝也。无汗去桂而不兼麻桂,总结上文诸多汗字,及麻桂等方,不能以发汗二字括之也。应行桂而去桂,起下节不应行桂而增桂也。桂枝证无汗则去桂,又起下节桂枝证自汗仍用桂也。世有欲乞灵桂枝者乎?从太阳将息到太阴,是初服桂枝法。从太阴将息到太阳,是后服桂枝法。如其横看桂枝证也,将息之眼光在开阖。如其竖看桂枝证也,将息之眼光在升降。虽未与仲圣尽吻合,庶亦率由而寡过哉。

曹颖甫《伤寒发微》

服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满,微痛,小便不利,桂枝去桂加茯苓白术汤主之。小便利,则愈。

桂枝去桂加茯苓白术汤方

芍药三两甘草二两生姜 白术 茯苓各三两大枣十二枚

上六味,以水八升,煮取三升,去滓,温服一升。

服桂枝汤,汗从肌腠外泄,便当尽剂而愈。或服汤已而汗出不彻,或因表汗未泄而反下之,则水气当停心下。水郁于中,则阳冒于上,而头项为之强痛。翕翕发热而无汗者,停蓄之水,不能作汗故也。水停心下,则心下满而微痛。水气不行,故小便为之不利。方用芍药、甘草以舒头项之强急,生姜、大枣温中而散寒,白术、茯苓去水而降逆,但使水道下通,则水之停蓄者,得以舒泄,而标阳之郁于头项及表分者散矣。邪不陷于在背之经腧,故不用升提之葛根;水在心下而不在下焦,故不用猪苓、泽泻;去桂枝者,则以本病当令水气内消,不欲令阳气外张故也。

恽铁樵《伤寒论辑义按》

服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满微痛,小便不利者,桂枝去桂加茯苓白术汤主之。《脉经》 《千金翼》无“或”字、“仍”字,《玉函》“满”后有“而”字。《脉经》无“白”字。

成无己云:头项强痛,翕翕发热,虽经汗下,为邪气仍在表也。心下满微痛,小便利者,则欲成结胸。今外证未罢,无汗,小便不利,则心下满微痛,为停饮也。与桂枝汤以解外,加茯苓、白术,利小便行留饮也。

钱璜云:头项强痛,中风、伤寒均有之证也。翕翕发热,是热在皮毛,中风证也。无汗,则又伤寒之本证矣。就此诸证,为风寒兼有无疑矣。而但服桂枝汤,是治风而未治寒也,故仍头项强痛,翕翕发热,无汗而不解也。又或误下之,所以有心下满微痛之证,乃下后邪气陷入而欲结也。小便不利,太阳之热邪内犯膀胱,气化不行也,治之以桂枝去桂加茯苓白术汤,未详其义,恐是后人传写之误,亦未可知也。即或用之,恐亦未必能效也。仲景立法,岂方不对证,而能为后世训乎?余窃疑之,大约是历年久远,后人舛误所致,非仲景本来所系原方。近代名家,悉遵成氏之训,俱强解以合其说。谓用之而诸证悉愈,吾不信也。

丹波元简云:成注不及去桂之义,但云桂枝汤以解外,则成所注本,无“去桂”二字乎?若不去桂,而用此方于此证,或有效验。王肯堂以降,多谓是水饮所致,然无的据。《金鉴》则依桂枝去芍药之例,谓去芍药之误,其说亦难从矣。

喜云:此条为汗下后表不解而里有水者,立治法也。服桂枝汤或下之,均失其治矣。而仍头痛项强,翕翕发热,则为邪气仍在表也。无汗,成氏以为水饮不行,津液内渗之所致,是也。心下满微痛,小便不利者,皆停饮之证,盖宿饮为邪所动而令然也。故予桂枝汤以驱表邪,加茯苓、术以行水饮也。按此证与五苓散证近似,然无烦渴,即里无热之证。况头项强痛,翕翕发热,则里水轻而表证重,故予此汤以专解表邪为主,兼利水也。

铁樵按:此条可疑之点颇多。第一,是“去桂”二字。此二字不妥当有数点:(甲)桂枝既去,药不对证,必不效。诚如钱氏所云。(乙)桂枝汤以桂枝为主,今云“去桂”,不词实甚,且无类似之文可为佐证。全部《伤寒论》,有麻黄汤去麻黄、附子汤去附子、芍药甘草汤去芍药甘草者乎?第二,是“无汗”二字。此二字之可疑亦有数点:(甲)经文第十八条云“桂枝本为解肌,若其人脉浮紧,发热汗不出者,不可与之”。治《伤寒论》者,目此为桂枝禁。据此,是“去桂”两字既误,则“无汗”两字亦误。(乙)自实验言之,凡无汗者,溲必长。凡溲少者,汗必多。盖躯体内之液汁,苟未至于大病,常能保其平均。故汗出多者口必渴,口不渴者汗则少。今病在太阳,不为深也,下之纵误,表证仍在,亦未谓大坏,何得体工起非常之变化,既无汗而又溲难乎?(丙)伤寒之例,文字彼此交互而见意。往往举证可以知治者,则省其方;举方可以知证者,则省其证。例如第二十七条之“形似疟”,实省去“发热恶寒”字。第二十九条,又只言“发热恶寒”,省去“形似疟”字,是其例也。今云“翕翕发热”,是即第十三条之“翕翕发热”,虽仅举“翕翕发热”四字,其实省去“阳浮热自发,阴弱汗自出,啬啬恶寒,淅淅恶风”四句,否则仅举“发热”两字已足,不必翕翕也。

桂枝去桂加茯苓白术汤方 本云“桂枝去桂”,方中无桂枝

桂枝三两 芍药三两 甘草二两 炙生姜三两 大枣十二枚 白术三两 茯苓三两

上六味,以水八升,煮取三升,去滓,温服一升。小便利则愈。 本云桂枝汤,今去桂枝加茯苓白术。《玉函》“六味” 下有“㕮”字,“八升”作“七升”,“云”作“方”。成本不载本方。

《伤寒类方》云:凡方中有加减法,皆佐使之药。若去其君药,则另立方名。今去桂枝,而仍以桂枝为名,所不可解也。

《伤寒疏义》云:术分赤、白,昉见陶宏景《本草经集注》。所谓赤术,即苍术也。盖仲景之时,未曾有苍、白之分。《素问·病能论》云:“泽泻、术各十分。”《本草经》亦只称术,不分苍、白。此后人所加明矣。又苏颂云:“古方云术者,皆白术也。”

冉雪峰《冉注伤寒论》

服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满微痛,小便不利者,桂枝去桂加茯苓白术汤主之。

冉雪峰曰:此条乃表证未解,里证渐著,病机向里,从里施治,诸家诠释,各有体会,其间金鉴尤有独到,但改去桂枝为去芍药,犹是中人以下知识。陈氏谓病机在无汗二字,及小便不利四字,颇中奥窍,但解说未能明晰,仍是知而不知。钱氏疑方不对证,疑乃生悟,从学术反面对勘,助益不少,惟如此辨证,乃能深求到正确圆满的答复。盖太阳本寒标热,故太阳病变,不化热则化水。前条白虎加人参证,即化热的见端。本条去桂加苓术证,即化水的见端。本条与上桂二越一条,康平古本原合为一条。上条有外出机势,故兼越脾升扬。本条有内陷机势,故加茯苓渗利。一外一内,各适其宜。汗之与尿,异流同源,由汗腺出皮毛则为汗,由玛氏囊出输尿管则为尿。汗多则尿少,汗少则尿多。今无汗,又小便不利,既小便不利,又心下满痛,一身内外上下,生理俱起变化。邪的内陷,趋势很重,在这个状况下,谈不上治外,谈不上内外兼治,惟有从里设法。仲景用药凡例,腹痛加芍药,故本方用芍药。无汗不用桂枝,故本方去桂枝。金鉴改去桂枝为去芍药,实背经旨。再本条无汗,不是表气的有闭,而是里气的不达。与上条脉微弱,同是气陷,互文见义。气上冲者用桂枝,不上冲者不得用桂枝。不上冲而又下陷者,更不得用桂枝。去桂枝义旨,明白显昭。小便利则愈,下气化则上气化,内气化则外气化。现证满而未鞭,痛而尚微,不用葶苈甘遂,只用茯苓白术,虽是治内,仍可治外,较量极精。由上条不可大发汗,即可悟到本条不可大泻泄。去桂枝而方名仍标桂枝,含蕴极深,开桂枝系特殊变局,与小青龙方注去麻黄加芫花,两两辉映。可见麻黄系桂枝系,均有如此疗法。学者玩索有得,当必憬然快然,种种臆说谬解,可以一扫而空。

胡希恕《胡希恕伤寒论讲座》

服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满,微痛,小便不利者,桂枝去桂加茯苓白术汤主之。

桂枝去桂加茯苓白术汤的“桂枝去桂”,这个“桂”也可疑,在《医宗金鉴》它改“芍药”了,我认为这是对的。因为这个表还不解嘛,你把桂枝去了,拿什么解表?所以应该桂枝去芍药,我们经常用的也是桂枝去芍药。我认为《医宗金鉴》还是对的,这个书(《伤寒论》)错字有的是,像前面那个脉洪大,肯定是错的。

这段书主要注重这个“仍”字,说这个病根本就不是桂枝汤证。它根本就是“头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满,微痛,小便不利”,根本就有这个病,就是这个证候。大夫看到这个“头项强痛,翕翕发热”,觉得这像表证,就给吃了桂枝汤。这就是药不对证了,所以这个病不会解的。

他又看到“心下满,微痛”,心下指着胃说的,又满胀又疼,像里实,他又给吃泻药了,也不对头。

所以服桂枝汤,或又吃了泻药,但这症状一点没变,仍“头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满,微痛,小便不利者”,他才用这个方剂(桂枝去桂加茯苓白术汤)。这种病症我们在临床上常遭遇,如果里有停水,就是小便不利,影响表不解,那么里头胀满,你泻下也不行,非利尿不可。

这一段就说明这个问题,由于小便不利,水不下行,由古人的临床经验看出来,里气闭塞,则表不会通透的,所以非利小便不可。你若是发汗,越发汗越坏,发汗激动里边的水,变证多端。那么,下当然也不行。所以这里发汗或者下之,这个病是永远不变的。那么怎么办呢?

有表证时(可治)表证,但你要兼利小便。他“头项强痛,翕翕发热”,肯定是表证。所以用桂枝汤去芍药。芍药这个药,我们前面讲桂枝去芍药汤,治脉促胸满,气上冲得厉害,用芍药是不对头的,要去芍药。而小便不利,常由气上冲造成的。气往上冲,它诱导小便不往下行,所以利尿药里常搁桂枝,五苓散、苓桂术甘汤都有桂枝。你要把桂枝去了就不对,那么去芍药是对的。

因为它还有表证,所以用桂枝汤。本来是个中风证,之所以不汗出就是因为停小便,是小便不利的关系。如果这个人小便要是利,肯定他上边也不会“心下满,微痛”。它就是桂枝汤证。

由于小便不利,影响汗不出,气上冲得也厉害,所以“心下满,微痛”,水往上不往下。那么表证仍然存在,“头项强痛,翕翕发热”,主要的原因就是小便不利。所以他用桂枝汤把芍药去了,加白术、茯苓以利小便。小便一利,这桂枝汤就发挥作用了,表就解了,它是这么个情形。

在临床上,我们大家要注意这一点,比如说一个感冒,那随便吃点发汗药就可以了,但是他要是明显的小便不利、身上发烧等的,你要不利小便,这个表绝对不会解的。那么他该用哪一个解表药还要用,但是非加利尿药不可,治小便不利才行,这很重要很重要的。这个书里后头有的是(这种类型),就由于里有停饮,不兼去饮,表是解不了的。“下”更不行了,后头很多(论述),我们随时解释这种例子。

那么这个方子就是桂枝汤去芍药加白术、茯苓,白术、茯苓这两个药都是利小便的。利尿药也不都一样。像白术、苍术是一样的,这个药是温性药,偏于治胃停水,所以(可治)“心下满,微痛”。茯苓这个药性最平,它也是(治)胃有停水,但是它利小便很有力量。胃要是没有停水,术要少用。术是个温性药,后世也说白术健脾嘛。对于健脾,胃里头如果有停水时(用术)于胃有好处。要是胃没有停水呀,(用术)是有坏处,没有好处的。(术)性温,刺激胃,很容易充血,起码要(刺激它能)达到发炎、充血这种情况。所以咱们看见胃虚,(不少人)就用点术吧,可是胃要是没有停水,术是不要用的,(术)它主要是要利小便。临床应用上后头有,我们随时解释。

茯苓这个药,在水气里有一种神经官能症用的机会多,像心悸,或者是烦躁(都治),也治失眠。像治失眠的酸枣仁汤搁茯神。茯神、茯苓作用是一样的。总而言之,茯苓在利尿之中,有治神经官能症的机会,而且机会多。

白术也是利尿的药,但是它健胃的作用多,健胃的作用(仅)限制于胃有停水。所以我们平时用药不要把它搞错了,(若)这个人小便不利,但胃不但没有停水,上边还有热,白术这个药是不能用的,你看猪苓汤就没有用白术。

任应秋《伤寒论语译》

服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满微痛,小便不利者,桂枝去桂加茯苓白术汤主之。

桂枝去桂加茯苓白术汤方

芍药三两甘草二两,炙生姜切白术茯苓各三两大枣十二枚,擘

上六味,以水八升,煮取三升,去滓,温服一升,小便利则愈。本云,桂枝汤今去桂枝,加茯苓、白术。

【校勘】《脉经》《千金翼方》:无“或”字“仍”字。《玉函经》:“满”字下有“而”字。《脉经》:无“白”字。

桂枝去桂加茯苓白术汤方。《玉函经》:“六味”下有“?咀”二字;“八升”作“七升”;“云”作“方”。成无己本:不载本方,仅于第十卷云:“于桂枝汤方内,去桂枝加茯苓白术各三两,余依前法煎服,小便利则愈。”

【句释】“心下满”,钱潢云:“心下,心之下,胃脘之分也。”陆渊雷云:“仲景书凡言心下者皆指胃。”是“心下满”即指胃部的胀满,为有水饮的症状,机体内毛细动脉常滤出许多液状物体,以渗润组织,而供其营养,这就是淋巴,假使这时毛细管滤出过多,淋巴管又不能尽量吸收,势必停潴于组织或体腔里,这些被停潴的液体,就是水饮。

桂枝去桂加茯苓白术汤,《医宗金鉴》云:“去桂当是去芍药,此方去桂,将何以治头项强痛,发热无汗之表乎……论中有脉促胸满,汗出恶寒之证,用桂枝去芍药加附子汤主之。去芍药者,为胸满也,此条证虽稍异,而其满则同,为去芍药可知矣。”

【串解】成无己云:“头项强痛,翕翕发热,虽经汗下,为邪气仍在表也。心下满微痛,小便利者,则欲成结胸,今外证未罢,无汗,小便不利,则心下满微痛,为停饮也,与桂枝汤以解外,加茯苓白术利小便行留饮。”

表证不解而遂有水饮,是水饮为患者的宿疾,太阳表证是新感,因新感而引发宿疾,所以用“桂枝汤”治新感的太阳病,加茯苓、白术治引发的水饮,与“喘家作桂枝汤加厚朴杏子”条,同一方法。

【语译】太阳病,经过桂枝汤解表,或经过用下剂,仍然头痛项强,翕翕发热,不出汗,同时胃部胀满作痛,小便不畅利,这不仅是表证不解,而且还引发了水饮证,因而要用“桂枝去芍药加茯苓白术汤”发表利水。

【释方】据以上解释,方名应改称为“桂枝去芍药加茯苓白术汤”,方中的“芍药三两”,应为“桂枝三两”。

陆渊雷云:“凡西医所称水肿之病,倘不用手术放水,惟有使组织自吸收之,从小便排出体外,然后其病可愈,此方之所以用苓术也。《别录》云:术消痰水,逐皮间风水结肿,可知术能使组织吸收液体,术以吸收之,茯苓以利其小便,则水饮除,而心下之满痛愈。一面仍用桂枝汤,治头项强痛、翕翕发热之表证,去芍药者,不欲扩张内部之血管也,血管扩张而充血,则水饮之漏出不止矣。”

刘渡舟《伤寒论诠解》

服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满,微痛,小便不利者,桂枝汤去桂加茯苓白术汤主之。

桂枝去桂加茯苓白术汤方:

于桂枝汤方内去桂枝,加茯苓、白术各三两,余依前法,煎服。小便利,则愈。

【解析】

本条论述汗下后水邪内停的证治。

对本条证治,注家历来争论较多,争论的焦点是有无表证及去桂枝还是去芍药的问题。《医宗金鉴》认为“去桂当是去芍药”。成无己则模棱两可,不言去桂枝还是去芍药,却提出用桂枝汤加茯苓白术为宜。而柯韵伯、陈修园则维持原意,主张去桂枝加茯苓、白术。

本条开首即言“服桂枝汤,或下之”,可知前医认为“头项强痛,翕翕发热”为桂枝汤可汗证,而或以“心下满,微痛”为可下证。然汗下后,前述诸证仍在,并未取效,其故为何?乃因他们不知“小便不利”是辨证的关键所在。小便不利为气化不利,水邪内停的反映。太阳之气的气化作用与水液代谢的关系很密切,水邪内留,必然影响太阳腑气不利,气化失司,而使小便不利。若水邪郁遏太阳经中之阳气,可见经脉不利的头项强痛和翕翕发热之证,似表证而实非表证。若水邪凝结,影响里气不和,可见心下满、微痛之证,似里实而实非里实,故汗下两法均非所宜。用桂枝汤去桂枝加茯苓、白术,健脾利尿以祛水邪,使太阳经腑之气不郁,则本证可愈。

桂枝去桂加茯苓白术汤方后注云:“小便利,则愈”,说明本方作用不是发汗而是通利小便,无需桂枝走表以解肌,故当去之。有人说,既然不发汗而专利小便,何不用五苓散呢?五苓散方后注云:“多饮暖水,汗出愈。”其见小便不利,微热消渴,脉浮之证,治取发汗以利水的方法,乃外窍得通,则里窍自利,为表里两解之法。而本方则仅仅利水而已,里窍通,水邪去,则经脉自和,是利水以和外之法。唐容川说;“五苓散是太阳之气不外达,故用桂枝,以宣太阳之气,气外达则水自下行,而小便利矣。此方是太阳之水不下行,故去桂枝,重加苓术,以行太阳之水,水下行,则气自外达,而头痛发热等证,自然解散。无汗者,必微汗而愈矣。然则五苓散重在桂枝以发汗,发汗即所以利水也;此方重在苓术以利水,利水即所以发汗也。实知水能化气,气能行水之故,所以左宜右有。”唐氏的论述可谓是深得此方治疗之旨。

陈慎吾先生曾治一数年低热患者,而有翕翕发热,小便不利等证。陈用本方原方,仅两三剂,便热退病愈。足见经方用之得当,其效甚佳。陈修园用本方治吏部谢芝田的验案也很著名,此不赘述。总之,从理论的分析到临床的验证,都以去桂为是。去桂枝后,芍药可助疏泄以治心下满,且配茯苓走里以利尿,苓术相伍健脾利水,姜枣健脾和中调和营卫,共奏健脾气,利水邪之功效。

倪海厦《伤寒论》

服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满微痛,小便不利者,桂枝去桂加茯苓白术汤主之。

服了桂枝汤后,或桂枝汤喝完后又攻下,病人仍头项强痛,一阵一阵的发热,没有汗,心下满,微痛,小便不利者,桂枝去桂加茯苓白术汤,张仲景讲的心下满和胸满不一样,胸满就是胸部胀满的时候,指的是整个胸,静脉流回心脏的速度太快了,所以桂枝汤把芍药拿掉,所以有胸满要去芍药。心下满,张仲景讲的是心的下方,就是胃,胃里面难过,感觉胃不舒服,胃里面胀胀满满的。此三一条就是桂枝汤的变证。

平常人吃桂枝汤,吃下去就好了,有一种人不会好,就是他本身有中湿的人,中焦的地方太湿了,脾主湿,脾在胃左侧,脾整个都是湿,白白的津液都存在脾脏里面,中湿太盛的时候,脾脏会没有蠕动且撑大,胃一蠕动就顶到脾,所以病人就会心下满,感觉到胃胀的现象,实际胃没问题、是胃的蠕动过不去,被脾脏压到了,这脾湿是素有的,平常舌苔又白又厚,或是肚子比较大、或是大便比较黏稠,就是中湿。正常的舌苔是薄白的,桂枝汤里面没有去湿的药,张仲景对中湿的病人,一定是利小便。为什么加白朮?白朮这药就是中药里面专门去湿的药,而且还专门去中湿,所以在【本草】写白朮是燥剂,所以白朮放着,一下就变成硬硬的,湿就是黏液,糖尿病的病人,四肢末梢如果有破洞,就不会收口,西药都是用消炎的药,中医认为炎就是热,石膏、黄芩、黄连都是消炎的药,但是在消炎的同时,还加了去湿的药,伤口流出来的脓,黏黏稠稠的体液一直往外流,臭臭的,就是坏掉的湿。如果把去湿的药和消炎的药并在一起,就是最好的外科敷剂,西药只有去热没去湿,所以不会收口。身体的中湿在里面,不能用发汗发掉,所以小便利掉,白朮是燥剂,但是湿不会凭空不见丁,用白朮集中,然后加茯苓,茯苓就是利尿剂,茯苓专门健脾整胃、把中焦的水消导出来的药,所以茯苍白朮等量,胖子茯苓开六钱,白朮就开六钱,如果白朮开太多,就会太干了,如果茯苓开太多,会把正当的津液利掉了,所以白术茯苓都是等量在用的药。常常如果胃口不开,很可能是中湿太盛了,常常用茯苓白朮把湿用小便利出来,此方如果是去芍药留桂枝的话,若桂枝用太重,这湿就不是从小便排掉,而是从汗发掉的,结果会使湿往上走,脸会红得跟桃子一样,这就是为什么去桂枝而不是去芍药,因为此处方是要利小便,所以只要芍药就好了,因为芍药可以止腹痛。

茯苓和茯神,都是长在松树的正下面,只要树根有被山猪咬过的,它的下方就有茯苓,附在松树主根的是茯神,附在松树支根的是茯苓,很大黑黑的,剥开来里面白白的,好的茯苓切开来,里面可以看得到筋,拿到灯光下看,可以看到筋,茯苓用在消导利尿健脾的。茯神常常用在失眠睡不着、定心剂、宁心用的。

桂枝去桂加茯苓白术汤方

芍药三两 甘草二两炙 生姜三两 茯苓三两 白朮三两

大枣十二枚

右六味,㕮咀,以水八升,煮取三升,去滓,温服一升,小便利则愈

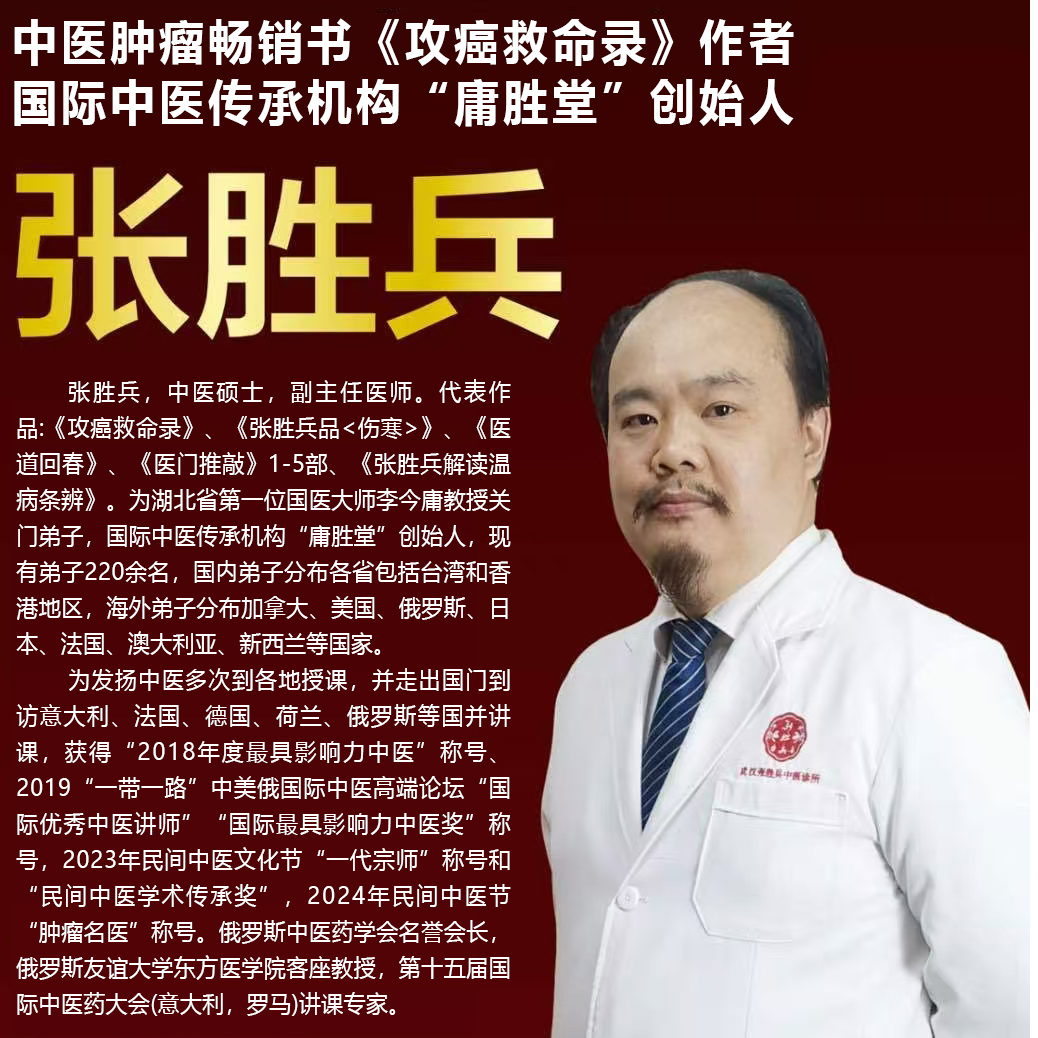

张胜兵《张胜兵品<伤寒>》

服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满,微痛,小便不利者,桂枝去桂加茯苓白术汤主之。

以下解读内容为精简版,详细解读请查看:第25讲 :张胜兵品《伤寒》之太阳病(28条条文桂枝去桂加茯苓白术汤)

那么如果直接翻译过来的话,意思就是说:服用了桂枝汤,或者使用了泻下的方法之后,病人仍然感到头痛,颈项部拘急不柔和,身上发热,如同皮毛覆盖在身上一样。无汗,胃脘部胀满,微感疼痛,而小便不通畅的,用桂枝去桂加茯苓白术汤来治疗。

桂枝去桂加茯苓白术汤方

芍药三两,炙甘草二两,生姜、白术、茯苓各三两,大枣十二枚。

上六味,以水八升,煮取三升,去渣,温服一升,小便利则愈。本云桂枝汤,今去桂枝,加茯苓、白术。

这一条(第28条)在《伤寒论》中争议了1800多年,至今仍未有定论。历代注解《伤寒论》的医家,对于这一条条文,大致形成了三种不同的观点。

我们归纳起来,这三种观点分别是:第一,尊重原文,使用桂枝去桂加茯苓白术汤;第二,认为桂枝去桂是错误的,应是桂枝去芍药加茯苓白术汤;第三,主张桂枝汤直接加茯苓白术汤,即既不去桂也不去芍药。这三种观点,各持己见,争论不休。

支持第一种观点,即维持原文的,有柯韵伯、陈修园、刘渡舟等伤寒大家。他们认为原文无需改动,桂枝去桂加茯苓白术汤是正确的。他们认为,服桂枝汤或下之后,头项强痛、翕翕发热等症状并未缓解,且伴随无汗、心下满、微痛、小便不利等里证表现。这些症状并非真正的表证,而是由于水饮停聚中焦,影响膀胱气化,导致阳气不能外达所致。因此,治疗应着重于利小便,解决水饮问题,无需桂枝解表。

第二种观点,以《医宗金鉴》和当代伤寒学泰斗胡希恕为代表,他们认为桂枝去桂是错误的,应改为桂枝去芍药加茯苓白术汤。他们认为,头项强痛、翕翕发热等症状仍为表证,需要桂枝解表。同时,心下满、微痛、小便不利为里证,需茯苓白术利小便。去芍药是因为芍药酸收,可能加重心下满的症状。因此,他们主张表里双解,使用桂枝去芍药加茯苓白术汤。

第三种观点,以成无己为代表,他主张桂枝汤直接加茯苓白术汤,既不去桂也不去芍药。他认为,这条条文既有表证又有里证,表证用桂枝汤解表,里证用茯苓白术利小便。他直接引用了原文的注解,强调桂枝汤加茯苓白术以解外利小便。

接下来,我们逐一剖析这三种观点。

对于第一种观点,支持者们认为头项强痛、翕翕发热并非真正的表证,而是由于水饮停聚中焦所致。他们强调小便利则愈,认为利小便是治疗的关键。同时,他们认为芍药甘草汤可以治疗心下满、微痛,且芍药有利小便的作用,因此支持桂枝去桂加茯苓白术汤。

然而,对于第二种观点,支持者们则强调头项强痛、翕翕发热仍为表证,需要桂枝解表。他们指出,芍药酸收可能加重心下满的症状,因此主张去芍药。同时,他们认为茯苓白术可以利小便,解决里证问题。因此,他们支持桂枝去芍药加茯苓白术汤。

至于第三种观点,成无己直接引用了原文的注解,认为既有表证又有里证,应表里双解。他既不去桂也不去芍药,而是直接在桂枝汤的基础上加茯苓白术。

对于这三种观点,我个人更倾向于第二种,即桂枝去芍药加茯苓白术汤。我认为,头项强痛、翕翕发热仍为表证,需要桂枝解表。同时,心下满、微痛、小便不利为里证,需茯苓白术利小便。去芍药是因为芍药酸收可能加重心下满的症状。这种解释既符合张仲景的用药法度,也符合临床实际。

当然,我也理解并尊重其他两种观点的存在。医学是一门复杂的科学,不同医家对于同一问题的看法可能存在差异。这正是中医的魅力所在,也是我们需要不断学习和探索的原因。

至于成无己的观点,我认为他可能考虑到了临床上的多种可能性,因此主张既不去桂也不去芍药。然而,在临床实践中,我们仍需要根据患者的具体病情进行辨证施治。

最后,我想强调的是,《伤寒论》是一部经典著作,但它并非一成不变。我们需要根据临床实际和医学发展对其进行不断的研究和探索。同时,我们也应该尊重并包容不同的学术观点,共同推动中医药事业的发展。正如断臂的维纳斯一样,《伤寒论》也给我们留下了无限的可能和想象的空间。希望后来的学者能够继续发扬传承中医药文化,为人类的健康事业做出更大的贡献。

最后编辑于 04-16 · 浏览 321

伤寒论名家解读汇编

伤寒论名家解读汇编