核磁共振没有发现缺血病灶,是否就能排除脑卒中的可能呢?

青鹊词等 2人推荐

青鹊词等 2人推荐感谢 @上海德济医院检验科赫志亚 分享的病例:

病例介绍

患者男性,年龄63岁,偶感头晕乏力,增加睡眠时间并未改善。为寻进一步的治疗遂至我院问诊。患者有高血压数年,平素服用硝苯地平片降压。否认心衰、冠心病;无家族病史,无手术史,无冶游史;退休前为程序员;在我院查头颅共振未显示异常病灶。

病例讨论

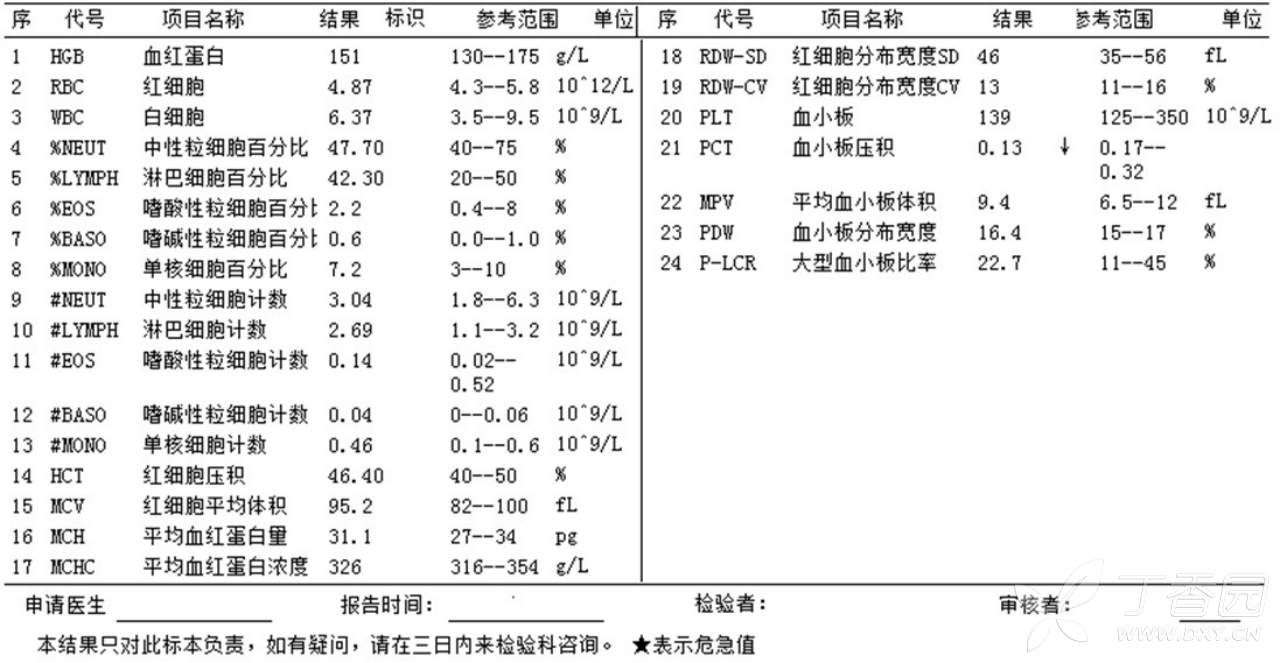

根据患者的症状,对其进行了一系列相关检查。血常规显示患者血红蛋白及红细胞均处无异常,进而排除贫血导致的头晕乏力(见图1);

白细胞、超敏C反应蛋白、血清淀粉样蛋白A及白介素6也均在正常参考范围内,可以排除感冒及炎症疾病引起的头晕等不适症状。

颈部CT并未发现异常,且根据患者本人的自诉,平时并无颈椎不适的症状,故排除颈椎病引起的头部不适。

患者的心电图提示并未提示心机缺血或异常搏动等异常(见图2),心肌酶谱也都在正常范围内。

但是用于心衰预后判断的可溶性生长刺激表达基因 2 蛋白(ST2)却异常升高,数值为127.2ng/ml,而正常参考范围为<35ng/ml。

ST2 是白细胞介素 33 的受体,IL-33 是白介素Ⅰ受体家族成员之一,类似于 IL-1 家族其他成员,IL-33 可作为传统的细胞因子,通过 IL-33/ST2 信号通路促进辅助性 T 细胞(helper T cell, Th)2 型免疫反应。IL-33 在人类和龋齿类动物 的多组织器官中高表达,而脑和脊髓是其表达量最高的器官之一。T 淋巴细胞介导的免疫炎症反应在缺血性脑损伤中发挥着重要作用。T 淋巴细胞即可通过受损的血脑屏障进入脑实质和聚集在缺血区,根据亚群的不同发挥着各 自效应。其中,Th1 和 Th17 型细胞主要发挥促炎效应,可促进神经元凋亡和胶质增生 ;而 Th2 和调节性 T 细胞(regulatory T cell, Treg)可通过释放抑炎症细胞因子减轻脑组织损伤和促进神经再生。IL-33 可促进 Th1/Th2 平衡向 Th2 偏移,具有免疫保护作用。

此外,IL-33 作为警报素从坏死的细胞释放以警示组织损伤或应激,是一个多功能蛋白。IL-33 是生长刺激表达基因 2 蛋白受体的唯一特异性配体,其生物学活性的发挥主要依赖于与跨膜型生长刺激表达基因 2 蛋白受体的结合,另外有一种可溶性生长刺激表达基因 2 蛋白受体能够作为 IL-33 的诱饵受体结合并中和 IL-33,对 IL-33/ST2 信 号通路发挥负性调节。

sST2以其半衰期短、生物变异性低、不受年龄、性别、体重指数及肾功能影响的特点及其已知的预测价值成为一种新的优于hsCRP、IL-6及SAA的脑损伤炎性生物标志物(见图3)。

图 3 :患者第二次因脑卒中入院治疗时拍摄颅脑MRI,此时才显示出缺血病灶,ST2数值也因梗死面积随之升高,且在脑损伤引起炎症时,先于SAA,IL-6和hsCRP这三种炎症标志物。

在此病例中,患者处于脑卒中的极早期,影像学尚无法查见到病灶,而通过血清学检测ST2可以对脑卒中有预警作用。该病例后续发生脑卒中时,ST2数值升高到机器检测上限为>200ng/ml,此时颅脑核磁共振查见缺血灶(见图4)。经过溶栓等治疗之后,患者的梗死面积逐步缩小,其血清ST2数值也逐渐下降,直至恢复正常。

总结

联合检测血清 IL-33 和可溶性生长刺激表达基因 2 蛋白受体可能是今后诊断缺血性脑卒中和判断其预后的一个重要新型生物学标志。

致谢:本文经上海德济医院大内科主任 陆月明、心内科主任张阳、检验科主任张振审核