一个令人瞠目结舌的杂质检测《片剂质量标准》

推荐

推荐

(由于某些敏感信息无法隐去、不能附图片版,只好采用陈述方式)

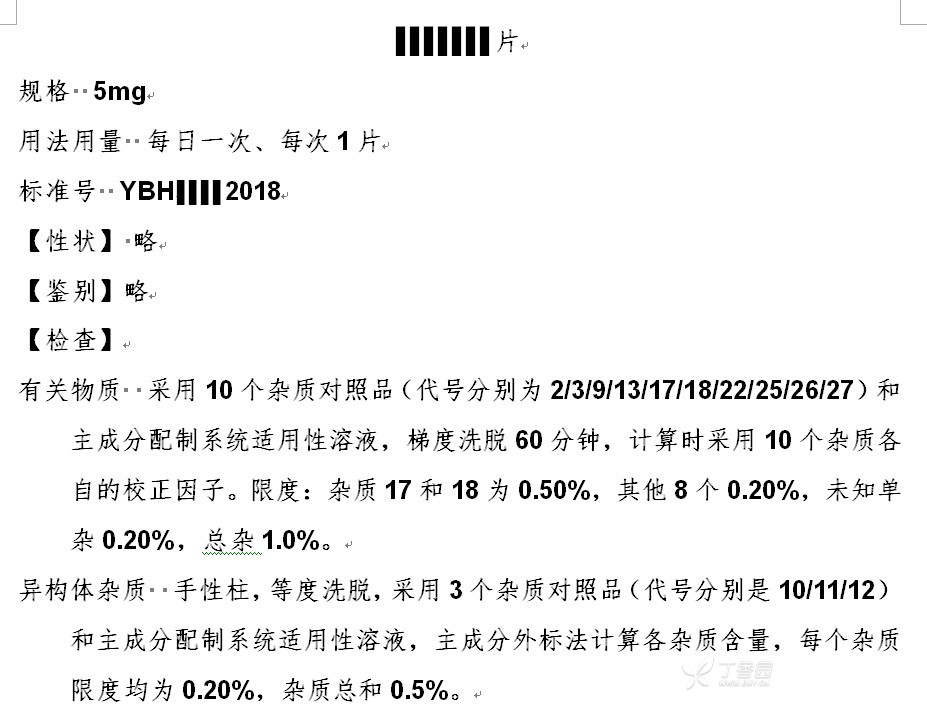

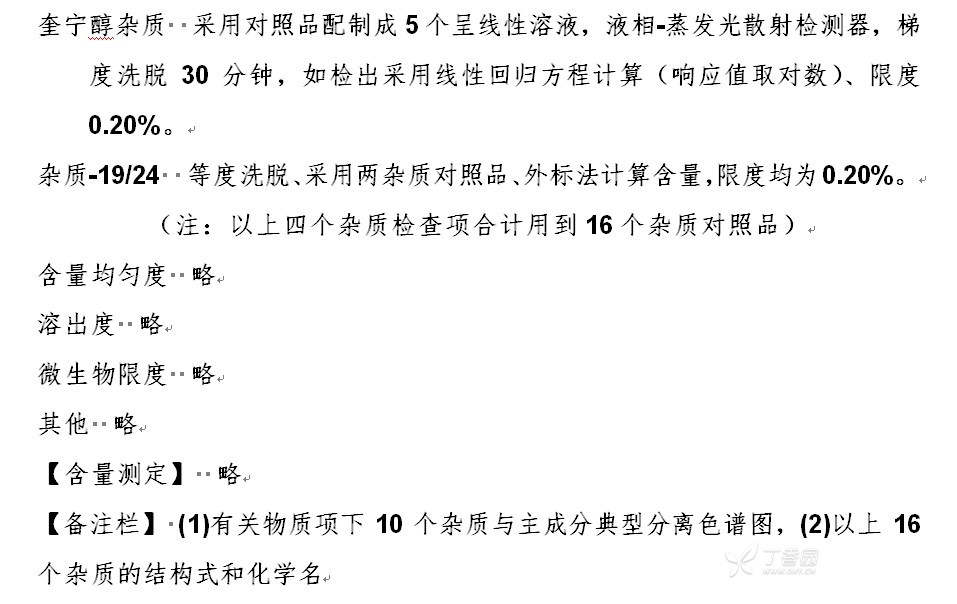

该品种通过仿制药一致性评价后中标国家集采,近期被我所抽查。检验同志阅罢彻底惊呆,由于知晓“本人旗帜鲜明地反对杂质过度研究与质控”便展示于我。很显然:该品种原料药研发时至少研究27个杂质,《质量标准》至少制定16个已知杂质;再制定《制剂质量标准》时就照搬照抄了原料药,以显示质控的强大。

但科学的作法不是越多越好,而是一针见血 —— 制剂质量标准应着重关注货架期内含量不断增加的杂质。果然,经查同品种《进口质量标准》仅有一项杂质检查:等度洗脱,两个目标杂质采用对主成分轻微氧化破坏产生、定位,主成分自身对照法检测,限度1.1%和0.5%,其他均为笼统单杂0.2%,总杂2.0%(0.05%以下峰不计)。

据此,该公司根本无需制定那(16-2=14)个杂质,因加速试验6个月这些杂质含量肯定没变化;同时,色谱条件也无需采用劳神费力的梯度洗脱,等度能检测两目标杂质即可。

想必是“以杂质论英雄”的思想已植入到这家公司研发总监的骨髓中,这位总监也一定长期沉浸在酣畅淋漓、自我陶醉的抠杂质快乐里(不仅订入大量杂质,还加码限度值);殊不知,这令公司老板和质检科长情何以堪?也使我们药检所心力憔悴、因要等16个杂质对照品送达才能检测。

只能说,这些年业界的杂质研究与质控已走火入魔到无以复加程度,把一切都交给历史来回答吧!

【另】经查,参比制剂效期3年,本品仅1.5年,CDE怎么会批准?建议国家集采时应关注效期,因为有些仿制药没做到一致性呀!

==============================

6年前本人就曾撰文呼吁“勿以杂质论英雄”。由于位卑言轻 + 不是裁判员,所以收效甚微。

之所以大声疾呼,盖因本人有段时间经常去企业检查,质检科是重点,发现大量“检测一大堆杂质,结果全是未检出”的《质量标准》,甚至有质检科长当我面、毫不掩饰地痛斥本公司研发总监,老板在旁只能苦笑摇头。

所以,请研发人员深入质检科,询问一下每批样品实际检测结果(其实,研发阶段的三批申报样品也都是未检出),就知晓自己是如何神魂颠倒、误入歧途的,更重要的是重新审视研发思路与质控理念,这才能不断提升。

与各位继续共勉!