眩晕的中医临床治疗隐喻

四川-海天 +2 丁当

四川-海天 +2 丁当眩晕的中医临床治疗隐喻

眩晕中医病机

诸风掉眩,皆属于肝。《素问•至真要大论》

故邪中于项,周逢其身之虚,其深入,同随眼系以入于脑,入于脑则脑转,脑转则目系急,目系急则目旋转矣。《灵枢•大惑论》

上气不足,脑为之不满,耳为之苦鸣,头为之苦倾,目为之眩。《灵枢•口问》

由血气虚,风邪入脑,而引目系故也。五脏六腑之精气,皆上注于目,血气与脉并于上系,上属于脑,后出于项中。逢身之虚,为风邪所伤,入脑则脑转而目系急,目系急故成眩也。《诸病源候论·风头眩候》

在《圣济总录》中我们看看风头眩的伴随症状。

治风头运倒眼眩,脑项急痛,枳实汤方。

治风头眩,目痛,犀角汤方。

治风头眩,扑倒屋转,呕吐痰涎,恶闻人声,独活汤方。

治风头眩,饮食不下,前胡汤方。

治风眩厥逆,身体疼痛,骨节沉重,目痛心乱,独活白术散方。

治风眩,目疼耳聋,附子散方。

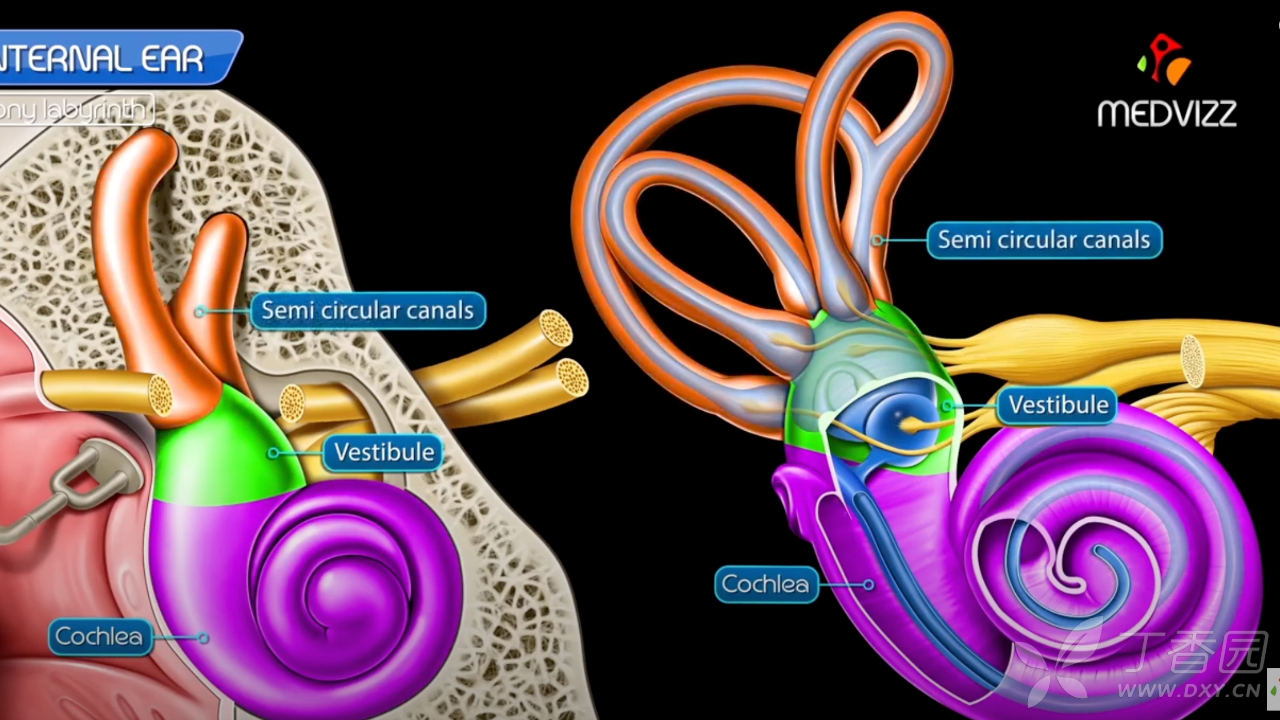

眩晕的西医认识

定义:视物旋转,或者自身的旋转感

分类:非前庭性眩晕。包括心血管疾病,血液疾病(贫血),内分泌(低血糖),视觉疲劳和眼部疾病(重症肌无力,青黄眼)颈椎病,精神性眩晕等

前庭性眩晕。包括前庭中枢性眩晕和前庭周围性眩晕。其中前庭中枢性眩晕(危机程度较重的脑部疾病和偏头痛性眩晕),前庭周围性眩晕(包括耳石症(良性阵发性位置性眩晕BPPV)表现为头位变化时发作,时间短。和美尼尔综合征和前庭神经炎

这里我们重点探讨前庭性的眩晕。

前庭神经炎:眩晕,恶心,呕吐,振动幻视和身体不稳感。体征是朝向健侧的水平扭转性眼振。发病前期可能伴有病毒感染,如病毒性感冒或者腹泻。

梅尼埃病:

(1)前庭症状:两次以上自发性、发作性眩晕,每次发作的持

续时间20分钟到12小时

(2)听力损失特点符合低频、中频感音神经性听力损失,具有

反复波动性

(3)患侧耳伴有波动性听觉症状包括耳聋、耳鸣和耳闷胀感。

(4)排除其它前庭疾病。

前庭偏头痛:

(1)出现5次前庭症状持续5min到72h。

(2)有或无先兆偏头痛病史(按照ICHD诊断标准)

(3)至少有50%的前庭症状和1个或多个偏头痛特点:

①头痛为一侧、搏动性,中、重度发作;

②恐声、恐光;

③视觉先兆。

(4)不符合其他前庭疾病或偏头痛标准。

眩晕的可能伴随症状包括呕吐,头痛,耳鸣耳聋,体格检查检查伴随有眼球震颤。

西医对于眩晕的治疗方案:

抗胆碱药 (东良宕碱,阿托品,盐酸苯环壬脂)

抗阻胺药(苯海拉明,异丙嗪)

钙拮抗剂(氟桂利嗪)

胃肠促动力药(多潘立酮等)

拟交感神经药(苯丙胺,麻黄碱)

苯二氮卓类药物:(地西泮,阿普唑仑)

还有盐酸地芬尼多。减弱前庭内部刺激,抑制内耳迷路功能,增加椎底动脉供血量,调节前庭系统功能。抑制呕吐中枢和延髓催吐化学感受区。从而发挥抗眩晕和镇吐的作用。

其药效学:一,抗晕作用。通过减弱前庭所受的刺激来调节神经系统。

二,抗呕吐作用。通过抑制机体呕吐中枢,从而起到镇吐的作用。

三,改善脑椎动脉循环

四,扩张痉挛血管

五,抑制眼球震颤。

我们注意到了抗组胺药,临床多用于过敏性疾病,由此我们可以推测治疗皮肤瘙痒类的过敏症状的药物此时可以用于对于头晕的治疗。对眼睛有效同时又能止痒的药物包括有,我们在皮肤疾病的视频中讲过,比如青箱子,枳实,蒺藜子,地肤子,栀子仁,蔓荆子等等都有止痒杀虫的功效,这些药物同样有助于缓解眼睛症状,大家可以翻阅《神农本草经》。同时缓解胃肠道反应比如呕吐等,枳实具备这样的功效。

眩晕的治疗总结

从《圣济总录·风头眩》处方用药中可以看出治疗眩晕用药思路主要集中在祛风上,这大大限制了我们的用药思路。前庭系统位于内耳,眩晕实验室检查多会发现眼动异常。基于眩晕常出现的伴随症状以及中医的病机,我建立了眩晕治疗的风-眼-耳系统,中医认为眩晕是由于血气虚受风邪引起,此时的血气虚我认为是肾虚,原因有二,上气不足,脑为髓海,而肾主骨生髓。第二,前庭系统位于内耳,肾开窍于耳。耳病的病机中医理论认为和肾虚受风邪。而且头晕伴随的耳部听力实验室检查异常。头晕长时间多次发作多偏于虚,所以需要补肾来治本。所以我们又需要从治疗眼,耳疾病的方剂中寻找治疗头晕的用药思路。并根据西医的治疗方案隐喻性的拓展眩晕的治疗用药。

本草著作中明确记载有治头风的药物包括有:

菊花:苦,平,风头头旋

白术:苦,温,风眩,头痛

山药:甘,温,风头,眼眩

巴戟天:辛,微温,治大风邪气

卷柏:辛,温,头中风眩

蘼芜:身中老风,头中久风?(川芎)

防风:甘,温,治大风,头眩痛

杜若:辛,温,风入脑户

蔓荆子:苦,微寒,风头痛

苍耳子:甘,温,风头寒痛

川芎:辛,温,中风入脑,头痛

白芷:辛,温,头旋

白鲜皮:治头风

藁本:辛,温,除风头痛

山茱萸:酸,平,头风,风气去来

半夏:辛,平,头眩

前胡:苦,微寒,风头痛

葛根:中风,头痛

石膏:辛,微寒。治中风寒热,时气头痛。

麻黄:甘,温。治中风

升麻:甘,苦,平。头痛(辟瘟疫,《肘后备急方》卷二,第十五有“辟瘟疫药”)

附子:辛,温。治风寒

半夏:辛,平。治头眩

独活:苦,平。治风寒所击。此草得风不摇,无风自动

天麻:辛,平。主诸风湿痹。

防己:辛,平。治风寒,中风

枳实:苦,寒。治大风在皮肤中。

首先我们来看看古方中治疗眼病的方案,我发现最具隐喻性治疗特征的是“以子治目”。即用种子类的药物来治疗眼病,极具代表的方剂出现在《圣济总录·目积年赤》中。

治久患风毒,眼赤日夜昏暗,九子丸方:

蔓青子 五味子 枸杞子 地肤子 青箱子 决明子 楮实 茺蔚子 菟丝子

其中很多方中记载的药物还有杏仁,葳蕤仁,车前子,蒺藜子,蔓荆子,葶苈子,黑豆,栀子仁,槐实,枳实,牵牛子,五倍子,菥蓂子,蛇床子,柏子仁,郁李仁,牛蒡子,恶实,覆盆子,酸枣仁等等。

耳病篇中的补益药

肉从容,菟丝子,山芋肉,人参,熟地,黄芪,五味子,玄参,巴戟天,石斛,石菖蒲,鹿茸,磁石,桑螵蛸。