硝酸酯类治疗心绞痛——临床应用百余年,这两个误区仍然很常见

執著 +3丁当

執著 +3丁当硝酸酯类治疗心绞痛——临床应用百余年,这两个误区仍然很常见

作者:首都医科大学附属北京友谊医院心血管中心 李虹伟 赵树梅

(中国医学论坛报,2019-07-18(C1-C2)

硝酸酯的应用距今已有100多年的历史。早在1847年意大利都灵大学化学家第一次合成硝酸甘油,1863年瑞典实业家诺贝尔以此为主要成分发明了专利**;1879年硝酸甘油首次应用于心绞痛的治疗;1988年硝酸酯类相关的NO研究获“诺贝尔生理医学奖”。至今,硝酸酯已广泛应用于临床,主要用于冠心病、心绞痛的治疗。

尽管有着长期且广泛的临床应用,硝酸酯的使用仍存在一些误区。本期我们来聊一聊这个话题。

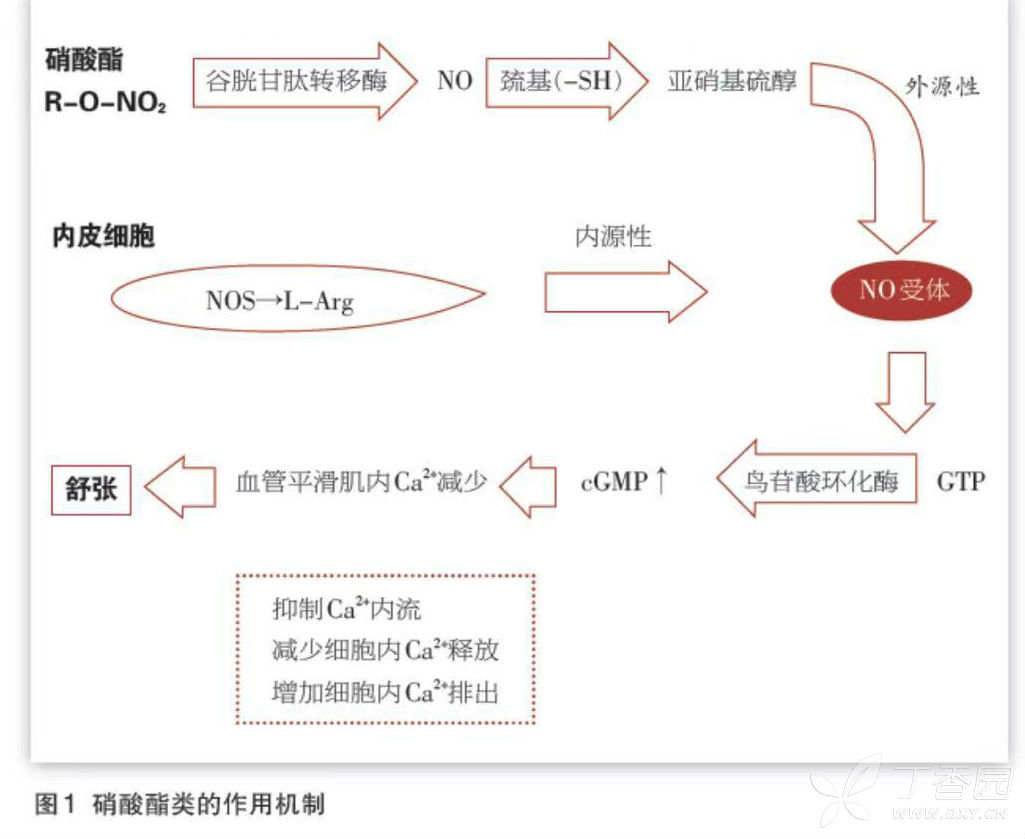

硝酸酯类作用机制

硝酸酯是一种非内皮依赖性的血管扩张剂,进入血管平滑肌细胞后,通过释放一氧化氮(NO,外源性)刺激鸟苷酸环化酶,催化三磷酸鸟苷(GTP)转化为环磷酸鸟苷(cGMP),后者经过一系列效应降低平滑肌细胞内的Ca2+浓度,导致血管舒张(图1)。

硝酸酯类扩血管效应呈剂量依赖性,小剂量主要扩张静脉血管,减少回心血量、降低心脏前负荷;中大剂量扩张冠状动脉和阻力性小动脉,增加心肌血液灌注、降低心脏后负荷;最终产生的效应是降低心脏做功量和心肌耗氧量,增加心肌组织供氧,实现心肌耗氧和供氧的动态平衡。

药物分类

目前临床上应用的硝酸酯主要有三类:硝酸甘油、硝酸异山梨酯、5-单硝酸异山梨酯(表1)。

硝酸甘油是三硝基化合物,口服生物利用度低;主要剂型有舌下含片、透皮贴剂、喷雾制剂和静脉注射剂;临床上用于心肌缺血急性发作期,终止缺血发作。

硝酸异山梨酯(消心痛等)和5-单硝酸异山梨酯(依姆多、欣康等)主要用于预防缺血发作。

硝酸异山梨酯肝脏首过清除效应明显,经代谢生成2-单硝酸异山梨酯(无生物活性)和活性代谢产物5-单硝酸异山梨酯,依赖后者发挥作用;因此,硝酸异山梨酯生物利用度仅为20%~25%,且体内的半衰期仅30~60分钟;临床应用的途径主要有口服、舌下含服及静脉注射。

5-单硝酸异山梨酯生物利用度为100%,且半衰期为4~5小时,因此口服间隔时间延长。

需要注意的是,5-单硝口服制剂无肝脏首过清除效应,起效快;而静脉制剂起效、达峰和达稳态时间明显延迟于同等剂量的口服制剂,且弹丸式静脉推注可造成血流动力学急剧变化,以及难以预计的后期药物蓄积效应;因此5-单硝酸异山梨酯静脉制剂缺乏应用的合理性,中国专家共识中建议摒弃。

指南共识推荐

《硝酸酯在心血管疾病中规范化应用的专家共识》指出,硝酸酯类药物主要用于冠心病、心力衰竭、高血压危象和围手术期高血压的治疗;其中口服制剂主要用于冠心病、心力衰竭的长期和稳定期的治疗。

在冠心病治疗方面,硝酸酯类药物推荐用于以下几种情况:①急性冠状动脉综合征;②慢性稳定性心绞痛;③无症状性心肌缺血;④冠状动脉旁路移植术(CABG)和经皮冠状动脉介入治疗(PCI)术中应用。

临床实战:硝酸酯的错误用法示例

病例A

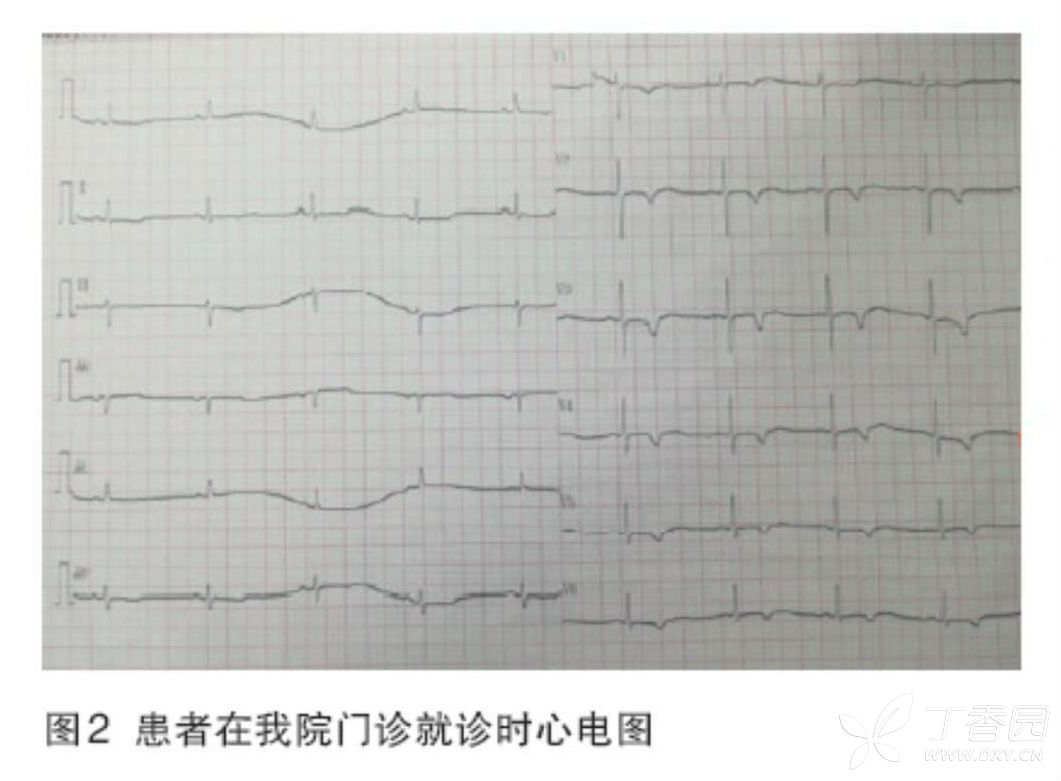

1例48岁女性患者,胸闷、憋气3个月,症状频繁发作,劳累及生气后出现,长吸气后有所缓解;既往高血压病史20余年;心电图显示窦性心律,胸前导联T波倒置(图2)。

当地医院诊断为:心肌缺血,高血压病。给予阿司匹林、硝酸酯类等药物口服。疗效不佳,来我院门诊就诊。

病例A患者现阶段服用硝酸酯可能是不合理的,这类情况在临床实践中具有普遍性。本患者用药的理由是胸闷、憋气的症状,及心电图中T波倒置。但是这种不典型的症状和心电图改变并不能说明患者存在心肌缺血;更年期女性、长期高血压病史可有上述表现。因此,本患者问题的关键是“冠心病、心绞痛”诊断证据不足,而使用了硝酸酯类药物。

正确的处理思路是有疑诊症状和心电图表现,应当进一步完善检查:比如进行运动负荷心电图检查,或冠状动脉CT血管造影(CTA)检查,甚至有些患者需要冠状动脉造影检查,明确是否存在冠心病;而不是急于给予硝酸酯治疗。

实践证明,患者服用硝酸酯3个月,并没有看到症状的改善。随后的冠脉CTA检查排除了冠心病诊断,患者停用硝酸酯类药物。

病例B

1例85岁女性患者,3年前间断出现走路时胸骨后钝痛,放射至咽部,呈紧缩感,有时伴出汗;停下休息后(或含服硝酸甘油后)5~15分钟好转;间断药物治疗(具体不详)。

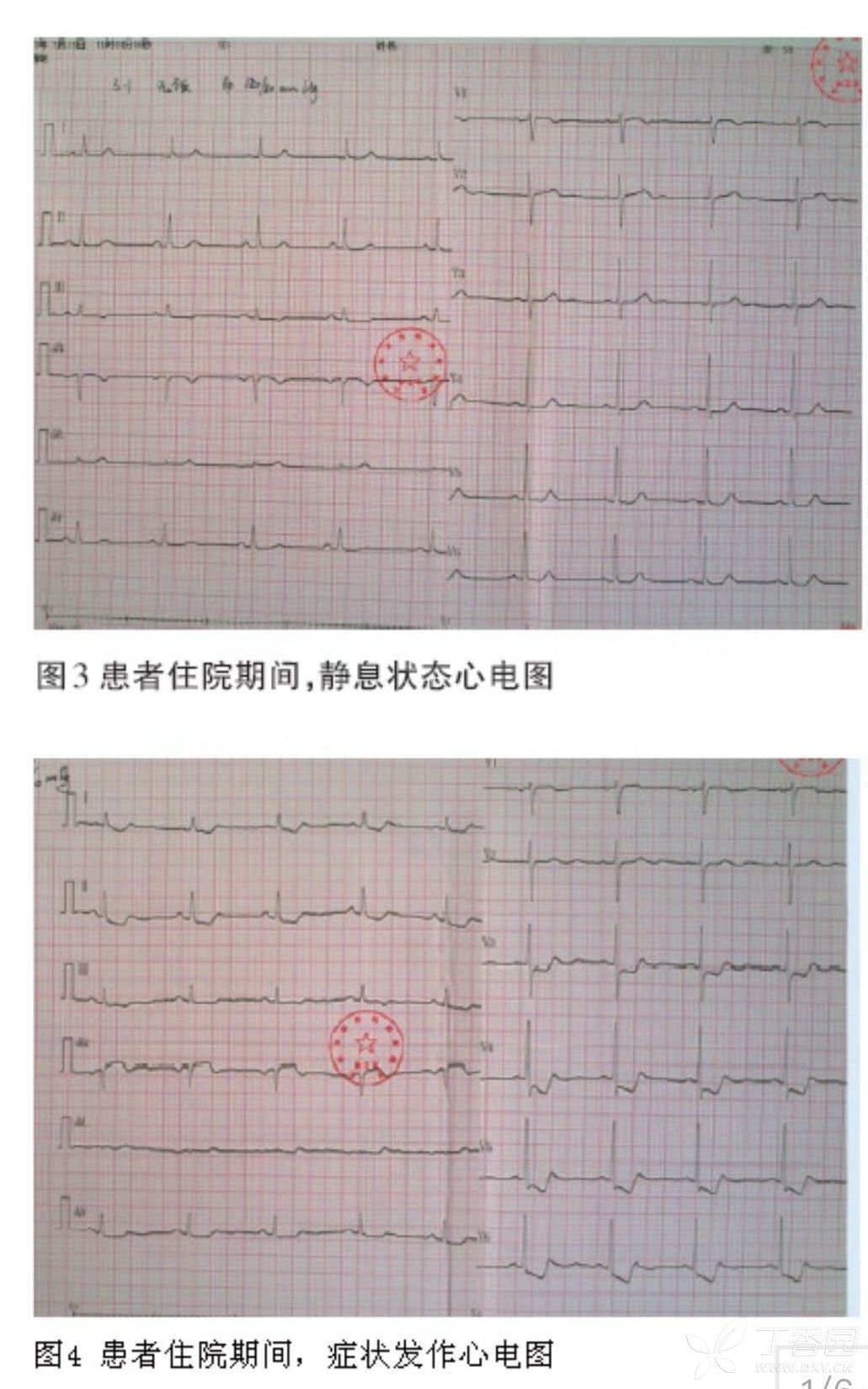

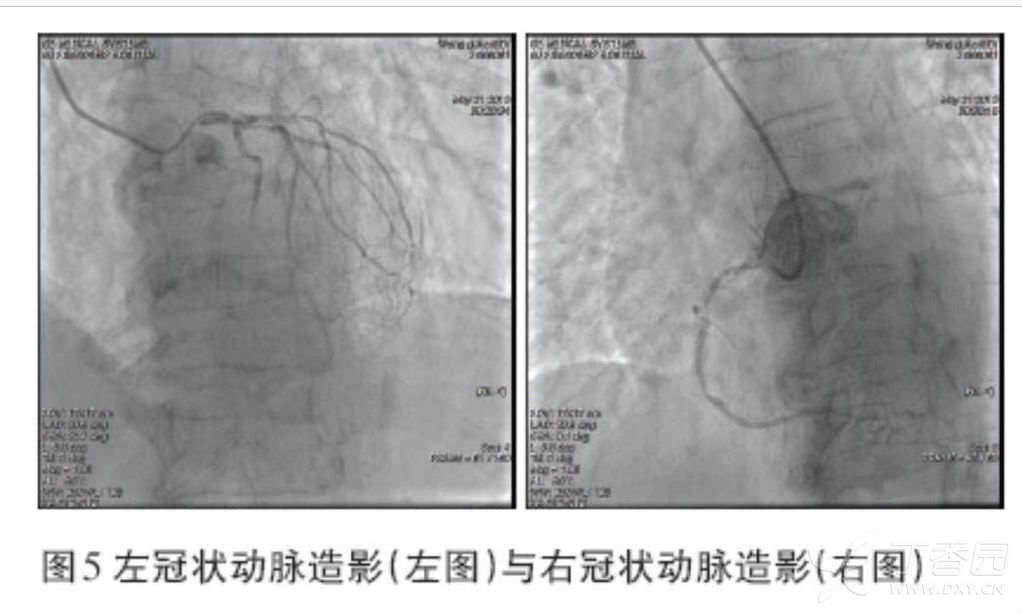

入院前1年症状发作增多,2周前症状发作明显频繁,且活动耐力明显下降。既往高血压病、糖尿病史。诊断为冠心病,不稳定性心绞痛。

入院后,仍有心绞痛发作(心电图见图3~4);行冠脉造影检查(图5),显示3支血管弥漫性病变,闭塞,狭窄60%~95%。

转心外科行CABG治疗;术后给予标准的冠心病二级预防用药,包括硝酸酯类药物。

出院1年后,患者间断在当地医院随访,服用非洛地平缓释片、单硝酸异山梨酯片,皮**射预混胰岛素。

近期2~3个月来,间断出现活动后双面颊的酸胀感,休息几分钟后好转;再次来我院门诊就诊。

病例B患者术后使用硝酸酯是合理的。患者高龄、3支冠脉弥漫性狭窄、闭塞性病变,虽经CABG治疗,仍可能存在心肌缺血,应用硝酸酯有助于改善心肌供血和降低心肌耗氧量。但是,硝酸酯的作用和定位是改善冠心病患者的症状,本患者用药存在的错误在于,过分依赖硝酸酯的治疗作用,术后停用了其他重要的改善预后的药物。

所以需要强调的是:①冠心病患者硝酸酯必须合用其他改善预后的药物,如阿司匹林、他汀类药物、β受体阻滞剂等,以及积极控制共存的危险因素,如高血压、糖尿病等;②没有证据支持硝酸酯可以改善慢性稳定性心绞痛患者的预后,长期使用硝酸酯应谨慎斟酌。

以上两例患者反映了硝酸酯临床应用中广泛存在的问题:一方面,存在滥用的现象,无适应证的患者应用此类药物(病例A);另一方面,明确冠心病诊断的患者,单纯依赖硝酸酯的治疗,忽视了其他改善预后的重要药物(病例B)。

硝酸酯常见不良反应与耐药问题

应用硝酸酯常出现的不良反应包括:头痛、面部潮红、心率加快和低血压,这些反应与扩张血管效应相关。头痛的发生率约为20%~30%,与剂量有关;头痛患者可初始从小剂量起始服用,适应几天后逐渐调至目标剂量。

硝酸酯耐药问题值得关注。“耐药现象”是指连续使用硝酸酯后血液动力学和抗缺血效应的迅速减弱乃至消失的现象。

硝酸酯“耐药现象”较为普遍,一般在连续用药1~3天后即可出现;发生机制主要与神经内分泌异常激活,血管内过氧化物生成、生物活性/转化过程异常有关,如巯基耗竭导致硝酸酯在血管内生物转化异常。

“耐药现象”的发生常与硝酸酯给药方法不当相关,如连续24小时静脉滴注,不撤除透皮贴剂及密集口服药物等。

应对“耐药现象”的措施主要有:① 避免大剂量给药和无间歇使用,可以小剂量、间断使用静脉滴注硝酸甘油及硝酸异山梨酯,每天提供8~12小时的无药期,每天使用12小时硝酸甘油透皮贴剂后及时撤除;② 口服偏心给药,保证8~12小时的无硝酸酯浓度期或低硝酸酯浓度期;③ 有些研究表明,硝酸酯类与β受体阻滞剂、他汀类药物、血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)或血管紧张素受体拮抗剂(ARB)及巯基供体类药物联合应用,可能有助于改善硝酸酯类药物的耐药问题。

综上所述,硝酸酯类药物是缓解心肌缺血、改善心绞痛患者症状的重要药物;临床实践中,规范化用药具有重要意义,能够最大

最后编辑于 2019-07-26 · 浏览 3452