高手进阶:剖宫产子宫切口憩室的超声表现

导 语:

不仅是中国,包括美国等发达国家,剖宫产率也都是居高不下,其所致的各种并发症也因之而增高,今天我们就来一起学习其中的一种并发症:子宫切口憩室。

剖宫产子宫切口憩室(cesarean scar diverticulum,CSD)的发生率约为19.4%~88%,是指子宫下段剖宫产切口由于愈合缺陷或不良而出现的与宫腔相通的一个突向浆膜层的凹陷。然而,目前对于该病的中文及英文名称表述仍有争议。

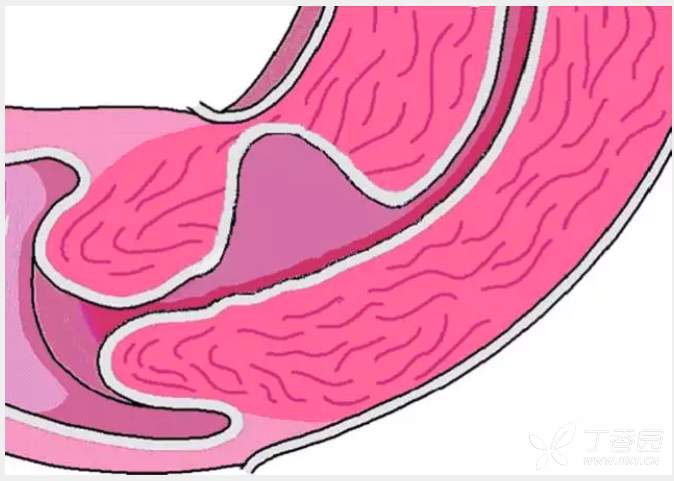

剖宫产后子宫前壁下段切口憩室示意图

发病机制

CSD的发生可能与以下方面有关:

剖宫产手术切口位置选择过低或过高

手术切口缝合过密或过稀

胎膜早破或宫内感染影响剖宫产切口修复

子宫内膜异位于切口内

后位子宫发生剖宫产切口憩室的比例增高

剖宫产次数增多也可导致CSD的发生率明显升高

临床表现

患者剖宫产术前月经正常,术后由于经血易积聚于切口憩室处,可导致经期延长、月经淋漓不尽、下腹痛甚至不孕、痛经等症状。

超声表现

经阴道超声检查是诊断CSD的首选检查方法,此外还可选择生理盐水灌注超声 、经腹超声、子宫输卵管造影 、宫腔镜检查 、MRI检查等。

超声检查时,应着重观察子宫前壁下段瘢痕处有无憩室存在,若有,则观察其形态、回声、位置、大小,并测量子宫前壁峡部的肌层厚度,评估切口愈合情况。

憩室形态

经阴道超声可显示子宫切口憩室位于子宫前壁下段肌层附近。矢状切面上,憩室多呈三角形或梯形,尖端朝向子宫浆膜面,底端与宫腔相通;部分可呈不规则形状,近内膜侧偏宽,近浆膜面偏窄;横切面上,憩室呈椭圆形、类圆形或不规则形。

憩室回声

大多数憩室内部为无回声,若其内有血块填塞,也可表现为混合回声或偏高回声;憩室边界呈略高回声,边缘平整或凸凹不平。

憩室位置

憩室多见于子宫下段,其次为子宫峡部和宫颈管上段。绝大多数憩室位于正中,少数可偏向一侧;或在中线处憩室深度很浅,但在一侧很深,或向两侧延伸处很深。

憩室大小

憩室较小时,可在历次检查中时隐时现;若较大(憩室深度平均≥7.0mm),则历次检查均能发现。

憩室的超声测量

经阴道超声憩室测量尚无统一标准。

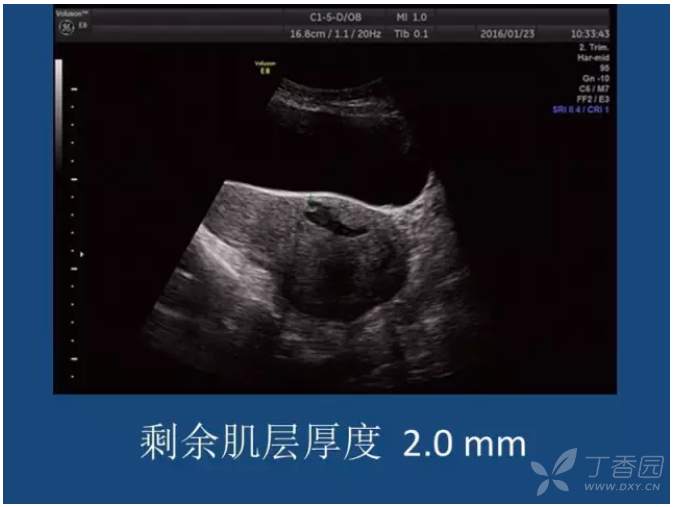

Osser 等认为测量憩室剩余肌层厚度最重要,即憩室尖端到浆膜层的距离;若经阴道超声显示剩余肌层厚度≤2.2 mm,宫腔内超声造影显示剩余肌层厚度≤2.5 mm 即可定义为大型憩室。

Ofili-Yebovi 等认为剩余肌层厚度小于邻近完整肌层厚度的50%,则定义为大型憩室,其研究表明在有妇科症状的憩室中一半以上都是大型憩室。

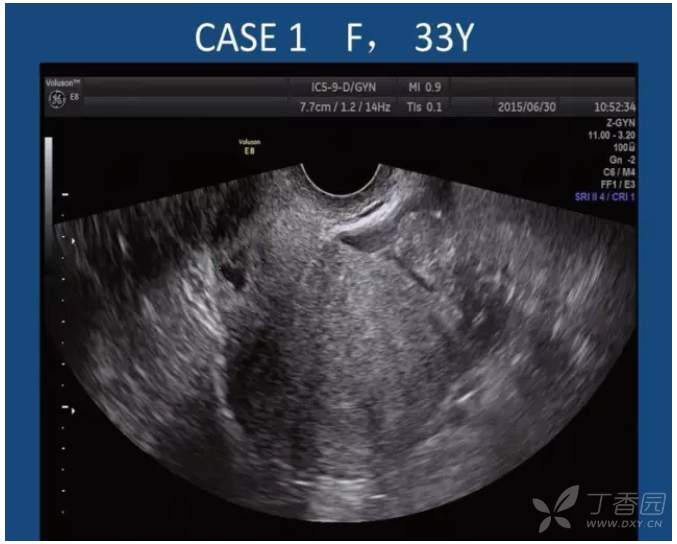

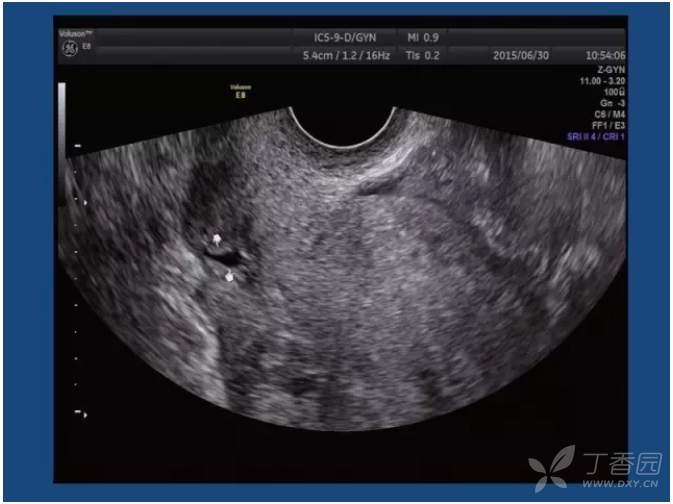

典型病例 1

患者女,33岁,剖宫产后2年,因经后少量流血就诊。经阴道超声检查发现子宫前壁肌层瘢痕处见范围约4.1×13.7×2.6mm的液性暗区,与宫腔相通,向前壁肌层延伸,距浆膜层约1.1mm。

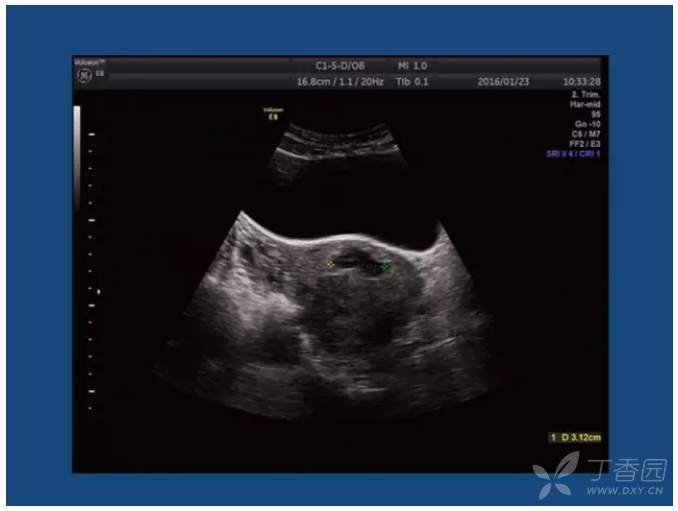

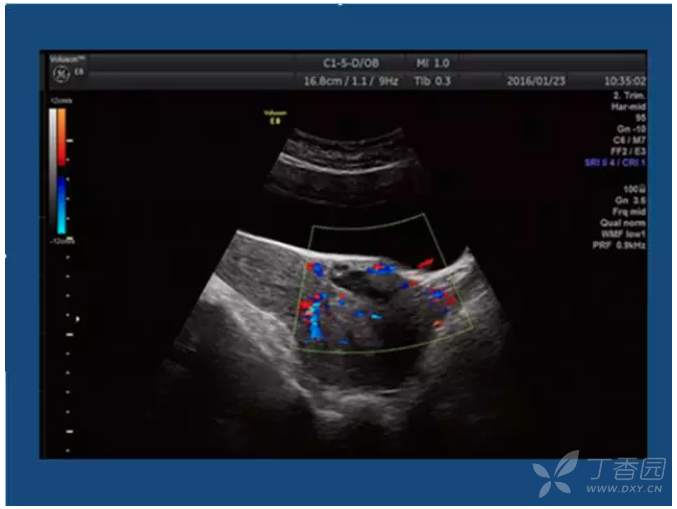

典型病例 2

患者女,35岁,剖宫产后3年,月经淋漓不尽半年余,下腹稍痛,近期流血增多。经腹超声检查发现子宫下段后壁肌层内探及一大小47×55×53mm 的低回声结节,边界清。子宫下段宫腔内探及34×12×31mm 的液性暗区,向前壁肌层延伸,距浆膜层2mm,CDFI示内未见明显血流信号。

超声提示:(1)子宫下段宫腔积液,考虑憩室形成;(2)子宫肌瘤

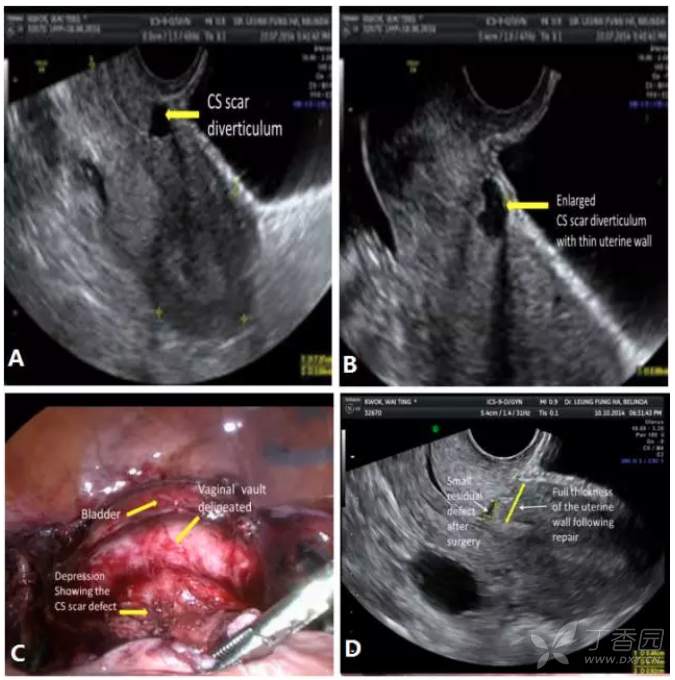

典型病例 3

(来源于 Journal of Clinical Case Reports)

患者女,30岁,G2P1,因早期妊娠自然流产就诊,患者1年前曾行剖宫产术。经阴道超声检查发现子宫前壁下段较大的切口憩室(图A),其残余肌层组织菲薄(图B)。

考虑到该切口憩室有可能导致将来妊娠时的憩室处异位妊娠、胎盘植入或妊娠子宫破裂等严重并发症,患者同意手术治疗。

宫腔镜检查确诊为切口憩室并发现残留血块(图C),遂行宫腔镜下憩室修补术。术后复查超声发现原切口憩室处肌层厚度恢复正常,仅残留一极小的无回声区(图D)。

经验总结

超声漏诊原因

无阴道出血时,可能由于憩室内存留的少量经血已经排出,憩室在周边组织的挤压下缩小或闭合,导致超声无法观察到。

有部分经血呈血块状充填在憩室内,超声显示与常见的无回声憩室超声特征不同,容易漏诊。

建议在经期后月经淋漓时行超声检查,该时期尚有少量经血存留在憩室内,超声检查容易确诊。

鉴别诊断

瘢痕妊娠:早期孕囊种植在瘢痕处,孕囊形态不规则,内未见明显胎芽及胎心搏动,单凭图像易于憩室混淆。可通过血HCG阳性及停经史来判断是否瘢痕妊娠。

子宫内膜异位症:子宫内膜异位症发生在瘢痕处形成混合性回声,不易与混合性憩室鉴别,可通过CA125升高初步判断,最终需要病理鉴别。

宫颈肌瘤:发生在瘢痕处的肌瘤也需与混合型憩室鉴别,肌瘤可有环形血流,憩室则无明显血流信号血流。

流产残留:流产后少许积液残留在子宫下段,需与无回声憩室鉴别,图像上残留积液未向前壁肌层延伸,亦有明确流产病史。

宫颈囊肿:位于前壁的囊肿需与憩室鉴别,前者通常多发,呈圆形,内部透声好,后方伴回声增强,并不与宫腔相通。

治疗

临床常用的治疗方法包括有激素治疗、经阴道手术治疗、宫腔镜手术治疗、开腹或腹腔镜手术治疗等。

参考文献

[1] Al-Ghoul M. Saline infusion sonohysterography in nonpregnant women with previous cesarean delivery: the "niche" in the scar.[J]. Journal of Ultrasound in Medicine Official Journal of the American Institute of Ultrasound in Medicine, 2001, 20(10):1105-15.

[2] Osser O V, Jokubkiene L, Valentin L. Cesarean section scar defects: agreement between transvaginal sonographic findings with and without saline contrast enhancement[J]. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, 2010, 35(1):75-83.

[3] Ofili‐Yebovi, D, Ben‐Nagi, J, Sawyer, E, et al. Deficient lower‐segment Cesarean section scars: prevalence and risk factors[J]. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, 2008, 31(1):72-7.

[4] 陈萍, 汪希鹏, 陈慧慧,等. 经阴道超声评估剖宫产术后瘢痕的应用价值[J]. 中华超声影像学杂志, 2015(5).

[5] 吴钟瑜, 李慧东, 张蕾. 剖宫产术后子宫切口瘢痕处憩室的阴道超声诊断[J]. 中华妇产科杂志, 2008, 43(6):452-453.

[6] 杨培丽, 刘晨. 剖宫产术后子宫切口憩室的研究进展[J]. 武警医学, 2015(09):958-960.

[7] Surapaneni K, Silberzweig JE. Cesarean section scar diverticulum: appearance on hysterosalpingography. AJR 2008;190:870-4

[8] Shun F W W. Incidental Findings of Caesarean Section Scar Defect - Case Reports and a Review of its Investigations and Management[J]. Journal of Clinical Case Reports, 2015.

原创:张广英 刘德泉

学术主编 :刘德泉

来源:超声时间微信公众号

最后编辑于 2022-10-09 · 浏览 9041