【病例分享】下肢深静脉血栓形成(DVT)诊治思路

蔡先生今年 40 岁,患者 1 周前无明显诱因出现右下肢肿胀,伴有疼痛不适,皮肤张力较高,有明显胸闷不适、气促症状,无咯血、胸痛等,行右下肢静脉彩超提示:右侧髂、股总、大隐、股浅、腘、胫后、胫前及肌间静脉血栓形成。

体格检查:

体温(T):36.5℃,脉搏(P):118 次/分,呼吸(R):22 次/分,血压(Bp):136/92 mmHg,血液氧分压(BpO2):90%(无吸氧)。

右下肢肿胀明显,右大腿腿围 51cm,皮温较对侧增高,Homans 征及 Neuhof 征阳性,右侧足背动脉可触及搏动。胸部查体无异常。

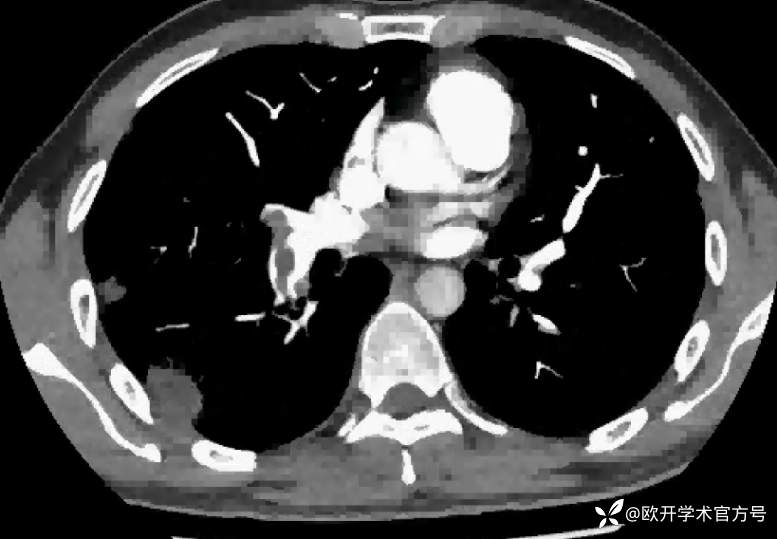

辅助检查:下肢静脉彩超提示:右下肢深静脉血栓形成。肺动脉 CTA 提示:右肺动脉主干可见充盈缺损。

主要诊断: 1.下肢深静脉血栓形成 右下肢 急性期 混合型;2.肺栓塞 中高危组

制定治疗计划:

一、基本治疗

1、右下肢制动,卧床休息,抬高右下肢

2、消肿:七叶皂苷钠片 每次 2 片 bid po、50% 硫酸镁湿敷患肢

3、抗凝治疗

二、病例特点

1.年轻男性患者,无明显诱因突发下肢深静脉血栓形成,血栓形成原因不明。

2. 血栓负荷量大。

3.无溶栓禁忌。

三、手术方案制定

下腔静脉滤器植入术 + 血栓清除术 + 必要时置管溶栓术

经过治疗之后,患者右下肢肿胀明显缓解,肺动脉血栓消失。

一、 概述

下肢深静脉血栓形成(DVT)是指血液在下肢深静脉内异常凝结,阻塞血管,导致静脉回流障碍的疾病。它被称为「沉默的杀手」,因为早期可能无症状,但血栓一旦脱落可能引发肺栓塞(PE),严重时可致命[1]。

• 高危人群:长期卧床、久坐久站者(如办公室人群、长途旅行者)、术后患者、孕妇、肥胖者、肿瘤患者及有遗传性高凝倾向者。

• 危害[1]:除下肢肿胀、疼痛外,还可能引发肺栓塞(表现为胸痛、呼吸困难),甚至导致猝死。

二、症状

DVT 的典型症状包括:

1. 下肢局部表现:

• 肿胀:单侧下肢肿胀,常见于小腿或全下肢(中央型或混合型)。

• 疼痛:小腿深处持续性胀痛,活动时加剧。

• 皮温升高:患肢皮肤发红、温度升高,严重时出现「股青肿」(皮肤青紫、发亮)。

2. 肺栓塞表现:

• 突发呼吸困难、胸痛、咯血,甚至休克或猝死。

• 注意:约 2/3 的 DVT 早期无症状,需警惕隐匿性血栓。

三、检查方法

1. 超声检查:首选无创检查,通过多普勒超声可观察血栓位置、血流状态,准确率达 95%以上。

2. D-二聚体检测:用于筛查,若升高提示血栓可能,但需结合其他检查(特异性较低)。

3. 静脉造影:诊断「金标准」,可清晰显示血栓范围和程度。

4. CT 或 MRI:用于复杂病例或怀疑肺栓塞时(如肺动脉 CT 血管造影)。

四、主要原因

DVT 的形成与三大核心因素相关:

1. 血流缓慢:

• 久坐、久卧(如术后卧床)、长期站立等导致静脉瘀滞。

2. 血管损伤:

• 手术、外伤、静脉穿刺或药物刺激(如化疗)损伤血管内膜。

3. 血液高凝状态:

• 疾病:糖尿病、高血压、恶性肿瘤、遗传性易栓症(如抗凝血酶缺乏)。

• 药物:避孕药、激素替代疗法。

• 其他:脱水、肥胖、吸烟。

五、治疗

1. 一般治疗:

• 卧床休息,抬高患肢(高于心脏水平),避免按摩或热敷以防血栓脱落。

• 穿医用弹力袜或使用气压泵促进血液回流。

2. 药物治疗:

• 抗凝治疗:基础疗法,常用药物包括肝素、利伐沙班、华法林等,需长期监测凝血功能。

• 溶栓治疗:急性期使用尿激酶、重组组织型纤溶酶原激活剂(rt-PA)等溶解血栓。

• 静脉活性药物:七叶皂苷钠片促进静脉回流,缓解肿胀。

3. 介入与手术:

• 下腔静脉滤器:预防肺栓塞,尤其适用于血栓脱落风险高者。

• 机械取栓导管溶栓:通过微创手术清除血栓,恢复血流。

• 髂静脉支架:用于合并静脉狭窄或闭塞的患者。

关键提示

• 早诊早治:DVT 若不及时干预,5 年内约 50%~82% 的患者会发展为血栓后综合征(PTS),表现为慢性疼痛、溃疡。

• 预防措施:避免久坐久站,每小时活动 5 分钟;高危人群可穿弹力袜;术后患者尽早下床活动。

专家简介

参考文献:

[1]中华医学会外科学分会血管外科学组. 深静脉血栓形成的诊断和治疗指南(第三版)[J1.中华血管外科杂志,2017.2(4):201-208.