完美缝合密码·进阶版:不只是“缝得牢”,张力匹配+线材数据是抗疤关键

切口张力博弈下的缝合选择:线材抗张数据与临床应用图谱

前沿

致谢读者暖意,续探疤痕缝合的“和谐之道”

此前,我将关于疤痕缝合的个人理念与实操见解——从“完美缝合”的核心逻辑,到切缘对口的关键操作细节——梳理分享,意外收获了满屏的认可与共鸣。那些真诚的点赞、收藏,以及字里行间的鼓励,不仅是对内容的肯定,更化作一份沉甸甸的动力,让我深感这份分享的意义。

于是在这份热情的推动下,我决定继续剖开疤痕缝合的“秘密”:不再只停留在操作层面,而是深入探讨“线材选择”与“缝合张力”如何达成“和谐共舞”——毕竟好的缝合,从来不是线材的单向支撑,也不是张力的盲目对抗,而是二者适配、彼此成就的平衡之道。

选择在丁香园续写这份内容,并非偶然。我深知,若将这些思考投向传统学术杂志——无论是SCI期刊,还是中华系列刊物,或许能收获专业认可,却难免陷入“读者寥寥、少人问津”的困境;而在这里,每一篇分享都能触达数万同行,更能收到源源不断的鲜活建议与经验交流——这种“被看见、被讨论、被共鸣”的感觉,远比单一的发表更让我欣慰,也让我确信:真正有价值的临床经验,不该困在纸页间,而应在同行的交流中生长、传递。

接下来,我会带着这份读者赋予的暖意,把“线材与张力”的适配逻辑讲透、讲实,也期待继续在评论区与大家碰撞更多实用的临床智慧。

开始吧!又是一个不眠之夜。上菜

要解决皮下缝合的张力匹配与缝线选择问题,需先明确皮下组织的张力核心影响因素:主要与部位活动度、深层组织牵拉(如肌肉收缩、腹压)、皮肤弹性相关,而非单纯依赖“大部位划分”。以下按“张力等级→部位细分→缝线选择”逻辑拆解,重点覆盖四肢、面部及皮下减张线的应用:

首先,讲理论,切口张力

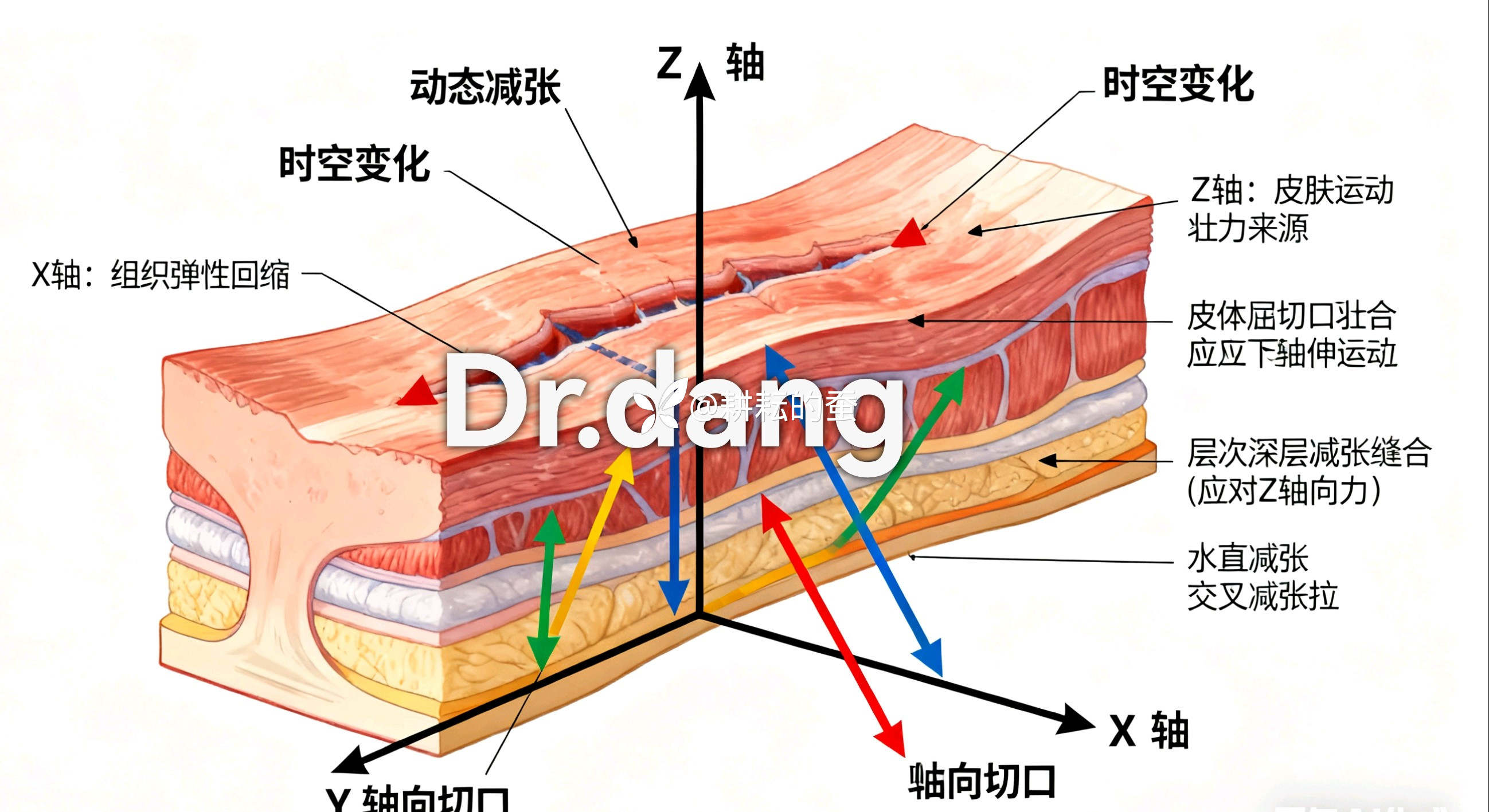

皮肤切口张力的多维调控是外科缝合的核心要义,其本质是对X、Y、Z三轴动态力学的精准平衡。X轴(垂直切口方向)承受组织固有弹性回缩力,需通过垂直减张缝合分散应力;Y轴(顺切口方向)受肢体屈伸等运动牵拉,依赖水平减张技术维持稳定性;Z轴(垂直皮肤表面)则由皮下组织深层牵拉与外源性压力共同作用,需结合深层组织对合与动态减张策略。皮下的适度分离,其目的根本是为了z轴上的减张。让真皮与皮下组织分开,否则很难外翻,皮下的张力会传导到真皮甚至表皮。分层缝合,解决深层牵拉问题。

缝合疤痕凹陷多是z轴方向的问题,痘坑也是这样,基底多层次黏连,甚至部分缺失,比如脂肪,浅筋膜。甚至直接与骨膜相连的贴骨疤痕。疤痕变宽则多是x轴方向问题,存在腔隙,血肿,对抗分离力不够,时间不足,缝线吸收过快等等。y轴上的问题多是运动,扭曲力,侧向牵拉,动态张力照成,顺皮纹则比较好。关节活动部位则比较差。

这种时空维度的立体减张体系,要求术者兼顾解剖层次(深层筋膜-皮下脂肪-表皮)的递进式张力管理,同时考量创伤愈合过程中张力随时间的动态演变,最终实现功能性修复与美学效果的统一。

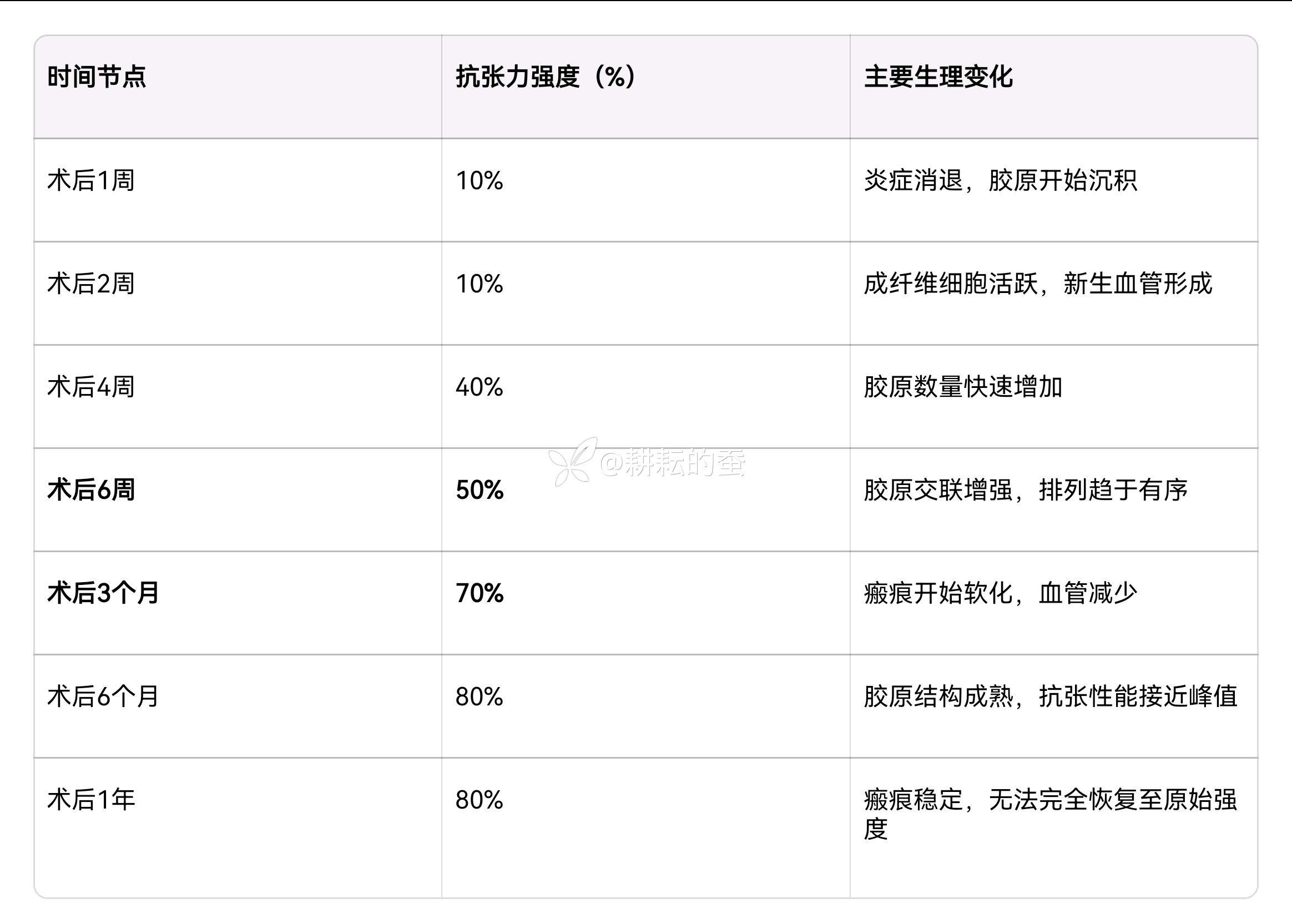

根据医学研究及临床数据,伤口愈合过程中抗张力强度的恢复呈现典型的动态变化曲线。以下是结合权威资料的综合分析及示意图说明:

一、伤口抗张力强度的时间变化规律

1. 炎症期(0-7天)

伤口抗张力几乎为零,仅依赖血凝块和临时纤维蛋白网维持基本闭合。术后1周,皮肤伤口强度约为正常组织的10%,此时胶原沉积尚未显著启动。

2. 增生期(7-21天)

成纤维细胞大量合成胶原,抗张力快速增加。术后2周强度仍为10%,至4周时可达40%。此阶段胶原排列无序,强度提升主要依赖数量积累。

3. 重塑期(21天-1年)

胶原纤维逐渐交联、排列致密,抗张力持续增长。术后6周达50%,3个月约70%,6个月进一步优化至70-80%,最终在1年左右稳定于正常组织的80%。这一过程中,胶原类型从III型为主转变为I型为主,显著增强机械稳定性。

3.1 胶原重塑的阶段性特征

快速增长期(2-6周):胶原沉积量激增,但交联程度较低,抗张力从10%升至50%。

- 缓慢成熟期(6周-1年):胶原纤维通过分子交联形成稳定网络,抗张力从50%逐步提升至80% 。

三、核心机制与临床意义

1. 胶原代谢的动态平衡

早期以III型胶原快速沉积为主(占比约80%),后期逐渐被I型胶原取代(占比约80%),同时胶原交联密度增加,使瘢痕抗张力显著提升。

2. 张力管理的重要性

术后3个月内是瘢痕塑形关键期,若张力过高(如关节活动频繁部位),会刺激成纤维细胞过度增殖,导致瘢痕增宽。超减张缝合技术通过多层对合和强韧缝线,可将张力维持时间延长至3-6个月,显著降低瘢痕风险。

3 力学刺激的双向作用

适度张力(如减张缝合维持的应力)可促进胶原有序排列和交联,加速强度恢复。

过度张力(如未控制的肢体活动)会破坏新生胶原网络,导致瘢痕增宽和强度下降。

因此,术后3个月内的张力管理是决定最终愈合质量的关键。

3. 恢复极限的生理基础

瘢痕组织缺乏皮肤附件及弹性纤维,胶原排列方向单一,导致其力学性能无法完全恢复 。这一特性解释了为何即使愈合良好的伤口,抗张力仍较正常组织低20%。

四、权威文献支持

- 默沙东诊疗手册指出:“伤口张力强度在1年才达到最大,但其强度很难达到正常组织水平” 。

Medscape综述显示:“伤口抗张力在6周时达70%,完全成熟后为80-90%”。

- 临床研究证实:“皮肤伤口在1年后抗张力稳定于正常组织的80%”。

该曲线为临床减张策略(如术后早期制动、减张贴使用)及瘢痕评估提供了重要依据,强调了分阶段管理的必要性。

四、临床启示与管理策略

1. 分阶段张力控制

- 早期(0-6周):依赖减张缝合(如PDS缝线)和减张贴维持低张力环境,避免胶原网络破坏。

- 中期(6周-3个月):逐步过渡至动态减张(如弹性绷带),促进胶原交联和排列优化。

- 后期(3个月后):主要通过瘢痕塑形自然提升强度,可配合硅酮凝胶等改善外观 。

2. 风险评估与干预

- 高张力部位(如关节屈侧)需延长减张措施至6个月。

- 若3个月时瘢痕仍宽于2mm,提示可能存在持续性张力,需考虑二次修复。

3. 患者教育的关键点

- 术后6周内避免剧烈活动,防止“胶原脆弱期”发生撕裂。

- 3个月后可逐步恢复正常活动,但需注意保护瘢痕免受过度牵拉。

下面讲缝合和张力线材

一、皮下缝合的张力区划分(核心看“活动度+深层牵拉”)并不是传统的张力概念,大家理解了前面讲的,这个就会有体会。

1. 皮下高张力区(最易因张力裂开,需强抗张缝线)

- 关键部位:

- 四肢:肘/膝/踝关节周围皮下(屈伸活动时牵拉极强,皮下组织反复受力)、手掌/足底皮下(承重+抓握时张力高);

- 躯干:腹壁中下腹皮下(腹压高,咳嗽/排便时张力骤升)、背部肩胛区皮下(上肢活动牵拉)、腹股沟区皮下(下肢活动+皮肤褶皱牵拉)。

- 张力特点:皮下组织愈合期(4-6周)需持续对抗>3kgf/cm²的张力,若缝线抗张不足易导致皮下腔隙、愈合不良。

- 推荐缝线:

- 首选:聚二氧六环酮线(PDS II 3-0/2-0) ——单丝结构,初始抗张强度44.1N(2-0),6周仍保留25%张力,吸收周期180-210天,能覆盖高张力愈合关键期;

- 次选:PDO倒刺线(3-0) ——倒刺设计无需打结,可连续缝合分散张力,避免单点受力,尤其适合关节周围弧形皮下缝合。

2. 皮下中张力区(张力中等,需平衡抗张与吸收速度)

- 关键部位:

- 四肢:前臂/小腿(非关节段)皮下(活动度中等,无剧烈牵拉)、上臂/大腿外侧皮下;

- 躯干:胸部(非乳腺区)皮下、臀部皮下;

- 面部:额部/下颌缘皮下(表情肌活动导致张力略高,比颊部高但低于四肢)。

- 张力特点:愈合期对抗1-3kgf/cm²张力,需缝线抗张维持2-3周即可(皮下组织2周后自身强度逐渐恢复)。也可参考高张力缝合。但相应缝合层次要深,密度不用太高。缝线太粗,一直不吸收也是麻烦事情。

- 推荐缝线:

- 首选:聚乳酸羟基乙酸线(Vicryl 4-0/3-0,含抗菌款更佳) ——编织结构操作顺滑,2周保留65%张力,60-90天吸收,兼顾抗张与术后无残留;

- 次选:聚己内酯线(Monocryl 4-0) ——单丝弹性好,适合四肢非关节段的“动态张力”(如手臂摆动),减少组织牵拉损伤。

3. 皮下低张力区(张力最低,优先“细规格+快吸收”减少瘢痕)

- 关键部位:

- 面部:颊部/眼周/颞部皮下(皮肤薄、活动度低,表情肌牵拉弱)、鼻部皮下;

- 其他:颈部前侧皮下(皮肤松弛,无明显牵拉)、手部背侧/足部背侧皮下(非承重,活动度低)。

- 张力特点:愈合期对抗<1kgf/cm²张力,主要需求是“减少异物反应”而非强抗张,避免缝线过粗导致皮下硬结。

- 推荐缝线:

- 首选:快吸收型薇乔(Vicryl Rapide 6-0/5-0) ——14天左右吸收,2周保留30%张力(足够低张力愈合),细规格减少皮下刺激;但无痕缝合,皮下还是要缝的。

- 次选:细规格Monocryl(7-0/6-0) ——单丝光滑,异物反应极轻,适合面部美容缝合的皮下层(如双眼皮、眼袋术后皮下缝合)。

二、重点部位(四肢、面部)皮下缝合的细化选择

1. 四肢皮下缝合:分“关节与否”是核心

- 四肢关节周围(肘、膝、踝) ——高张力区:

- 缝线:PDS II 3-0(间断缝合) 或 PDO倒刺线3-0(连续减张缝合);

- 理由:关节屈伸时皮下张力峰值可达4-5kgf/cm²,PDS II的抗张维持时间(6周)能撑到关节活动恢复正常,倒刺线可避免打结导致的局部张力集中。

- 四肢非关节段(前臂、小腿中段) ——中张力区:

- 缝线:Vicryl 4-0(连续皮下缝合) 或 Monocryl 4-0(间断缝合);

- 理由:日常活动张力中等,Vicryl的抗菌涂层可降低四肢外伤后的感染风险,Monocryl的弹性适合手臂/小腿的轻微活动。

2. 面部皮下缝合:分“区域+美容需求”

面部皮下缝合的核心是“细规格+低反应+适配张力”,避免术后皮下瘢痕或硬结:

- 高张力小区域(额部、下颌缘) ——中低张力:

- 缝线:PDS II 5-0(深埋缝合) 或 Monocryl 5-0;

- 理由:额部抬眉、下颌缘咀嚼时皮下有牵拉,PDS II 5-0细规格兼顾抗张(4周保留20%张力)与低刺激,深埋可避免线头靠近表皮导致色素沉着。

- 低张力区域(颊部、眼周、鼻部) ——低张力:

- 缝线:Vicryl Rapide 6-0 或 Monocryl 7-0;

- 理由:眼周皮肤薄(仅0.5mm),7-0细规格几乎无异物感,快吸收(14-21天)可减少长期刺激,避免眼周皮下出现“线结反应”(如鼓包)。

三、皮下减张线(特指皮下层的减张缝合):核心是“抗张+持久”

皮下减张线的作用是将表皮/真皮层的张力转移到皮下层,避免表皮裂开或宽瘢痕,其选择标准远高于普通皮下缝线:

1. 核心需求:

- 抗张强度:初始抗张≥30N(2-0规格),至少维持4周(皮下组织愈合关键期);

- 吸收周期:≥90天(避免未完全减张就吸收);

- 组织反应:单丝结构(减少感染/异物反应)。

2. 推荐缝线:

- 首选:PDS II 2-0/3-0(间断减张缝合) ——抗张最强(44.1N),6周仍有张力,适合腹壁、关节周围等强张力皮下减张;

- 次选:PDO倒刺线3-0(连续减张缝合) ——360°倒刺均匀分散张力,无需打结,适合长切口(如剖宫产皮下减张),缩短手术时间;

- 禁忌:避免用Vicryl或羊肠线(抗张维持<3周,减张效果不足,易导致皮下松弛)。

3. 缝合技巧:

- 深埋:缝线需穿过皮下脂肪层与筋膜浅层(而非仅皮下脂肪),确保拉力传递到深层;

- 间距:间断减张时针距1.5-2cm,避免过密导致组织缺血;连续减张时需每5cm打一个固定结,防止倒刺滑脱。

总结:皮下缝合的“张力-缝线”匹配口诀

1. 高张力(关节/腹壁):PDS II/PDO倒刺,抗张久、单丝好;

2. 中张力(四肢中段/额部):Vicryl/Monocryl,抗菌/弹性妙;

3. 低张力(面颊/眼周):快薇乔/细Monocryl,细规格、吸收早;

4. 皮下减张:只选PDS/PDO,深埋+够粗(2-0/3-0),撑满4周最重要。

今天就这样吧,下一篇,写写缝线的参数和数据。