Sensory Neuroscience | 听见未来:导电材料和电刺激的双重力量

点击此处获取完整论文原文

近期南京大学医学院附属医院南京鼓楼医院耳鼻咽喉头颈外科,江苏省医学重点学科(实验室)程诚和东南大学生命科学与技术学院、医学院、生命健康高等研究院,中大医院耳鼻咽喉头颈外科,数字医学工程国家重点实验室,江苏省重症医学重点实验室的田磊与胡扬楠合作在Sensory Neuroscience 在线发表了一篇综述文章。

导电材料+电刺激:为听力修复带来新希望。导电生物材料(如石墨烯、MXene、导电高分子等)结合电刺激技术,正在为耳聋治疗开辟新路径。它们不仅能促进听觉神经修复与再生,还可能显著提升人工耳蜗等现有疗法的效果。本文综述了该领域的最新进展、潜在机制及面临的挑战,展望了未来听力康复的突破方向。

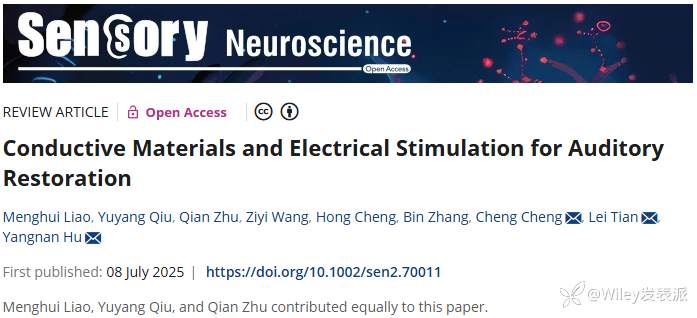

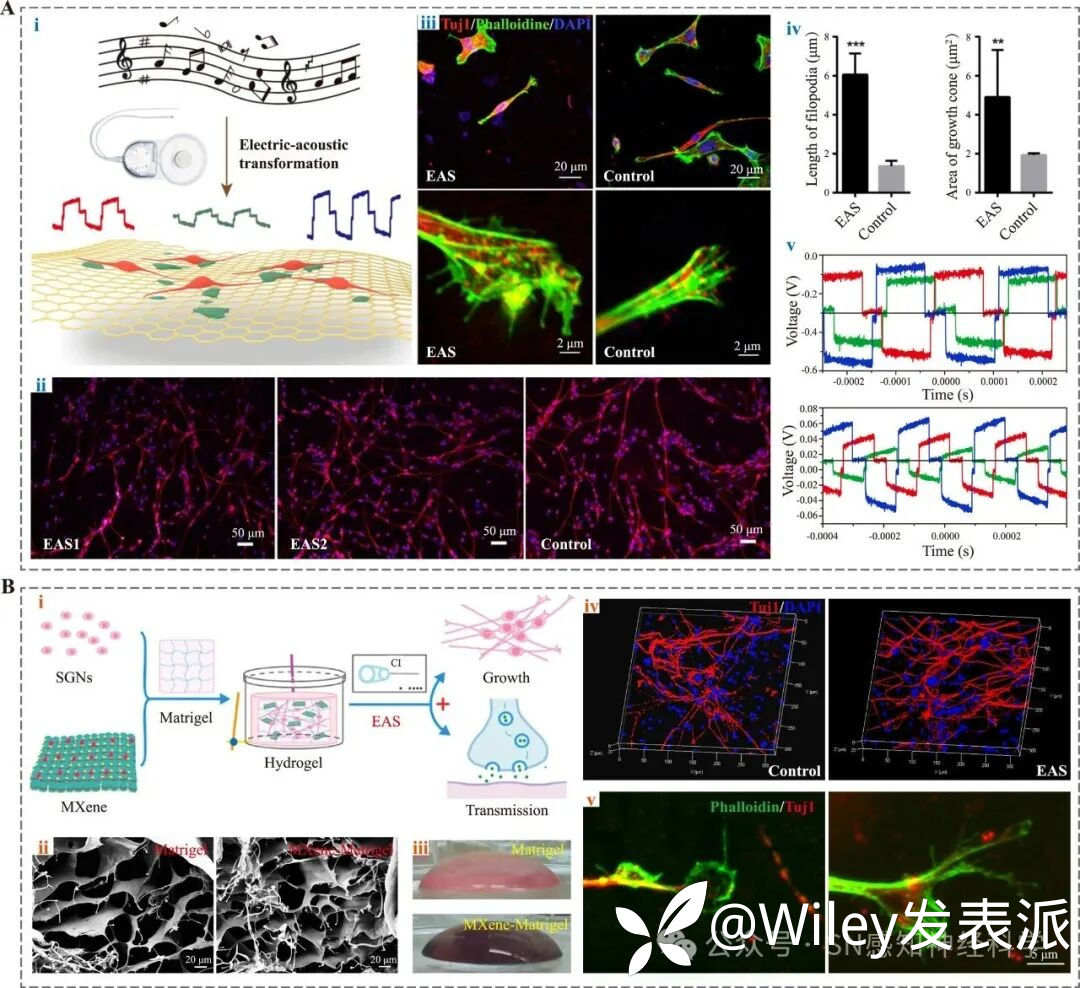

图1. 导电生物材料和电刺激在耳蜗组织工程中的应用

文章简介

1. 背景

全球超4.66亿人受听力障碍困扰,神经性耳聋(SNHL)治疗主要依赖人工耳蜗,但疗效受限于存活听觉神经元数量。由于哺乳动物听觉神经再生能力有限,开发新型再生策略至关重要。具备优异生物相容性与导电性能的导电材料,可与电刺激结合,调节神经细胞发育、分化与功能恢复,为听觉神经修复提供新思路。

2. 听觉病理学和治疗要点

感音神经性耳聋(SNHL)约占听力障碍病例的 70%,其难治性源于耳蜗结构不可逆损伤,主要涉及听觉毛细胞死亡、螺旋神经节神经元退化及二者突触解耦。与可手术或药物治疗的传导性听力损失不同,SNHL 目前主要依赖助听器和人工耳蜗,但助听器在嘈杂环境效果有限,人工耳蜗则受神经存活率、电极匹配及手术风险限制。未来治疗的突破需聚焦毛细胞和神经元再生及神经接口优化,而导电生物材料与先进电刺激技术正展现出重建听觉通路的潜力。

3. 导电材料在耳聋治疗中的应用现状

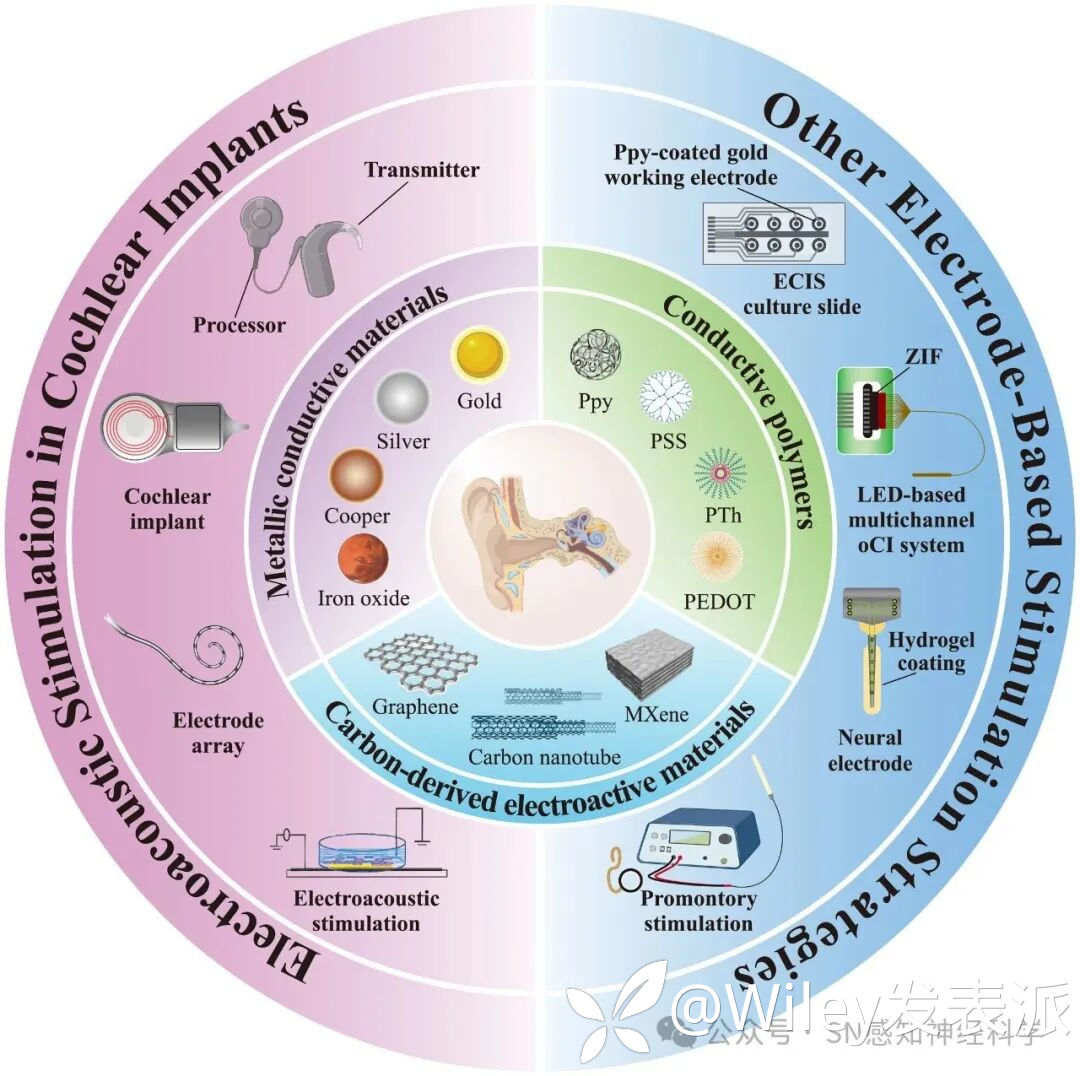

(1)随着科技进步,生物导电材料在医学诊断、组织工程、神经干细胞和假肢等领域应用广泛,推动生物医学创新。主要包括三类:一是贵金属材料如金、银、铜,具有优异的导电性、生物相容性和抗菌性,但易与神经组织机械失配;二是导电聚合物如聚吡咯(PPy)、PEDOT、PSS、聚噻吩和聚苯胺,电导率可调、细胞友好,广泛用于传感器、组织工程和神经电子学;三是碳基材料如MXene、石墨烯和碳纳米管,兼具高电化学活性、柔韧性和机械强度,在生物电极、药物输送和组织工程中表现可靠。

图2. 导电生物材料的分类和层次优点

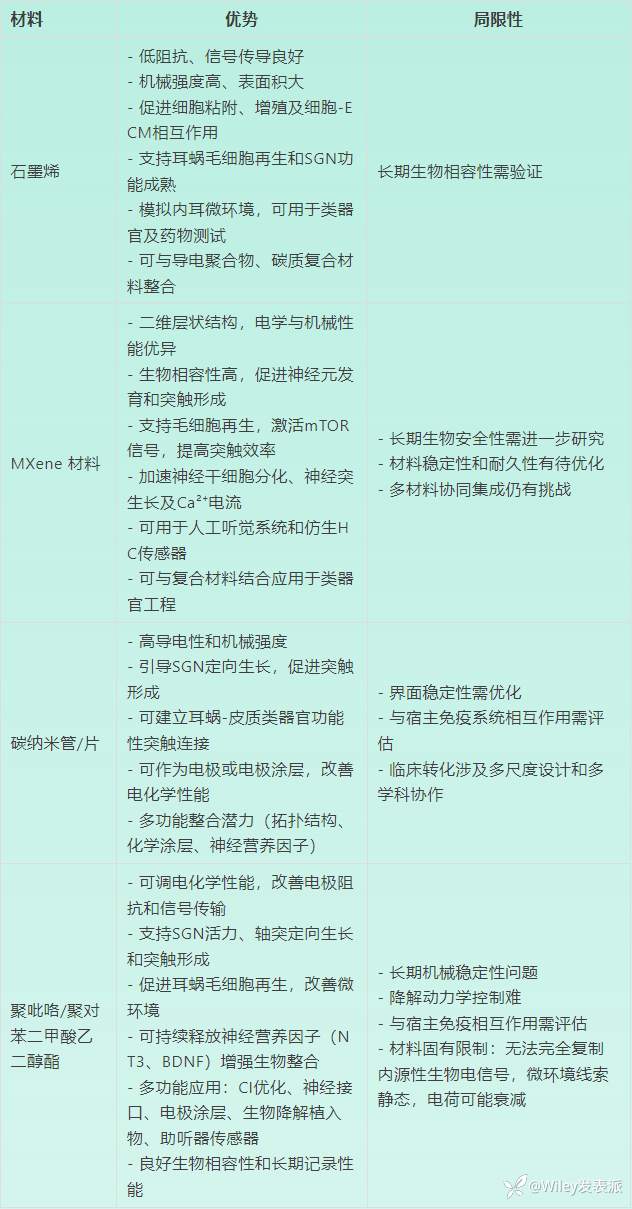

(2)在听觉修复研究中,生物导电材料展现出各自优势:金属导体支撑现有人工耳蜗电极,但需表面改性以降低阻抗和纤维化;导电聚合物可增强电极-神经元界面刺激效果;碳基材料如石墨烯和MXene则支持螺旋神经节神经元(SGN)存活与突起生长,并实现光声刺激。多样化材料为开发针对神经性耳聋(SNHL)核心病理的下一代生物电子疗法奠定了基础。

(3)电刺激

电声刺激(ES)通过与先进导电材料和生物工程技术结合,正在重塑听觉恢复的治疗前景。从人工耳蜗(CI)的精准神经调控,到干细胞分化和器官芯片中的动态响应,ES超越传统神经接口限制,形成“材料-电生理-再生医学”协同范式。与石墨烯、MXenes等材料结合,ES可实现从单细胞调控到复杂听觉回路重建,为神经性耳聋(SNHL)的精准干预开辟新途径。

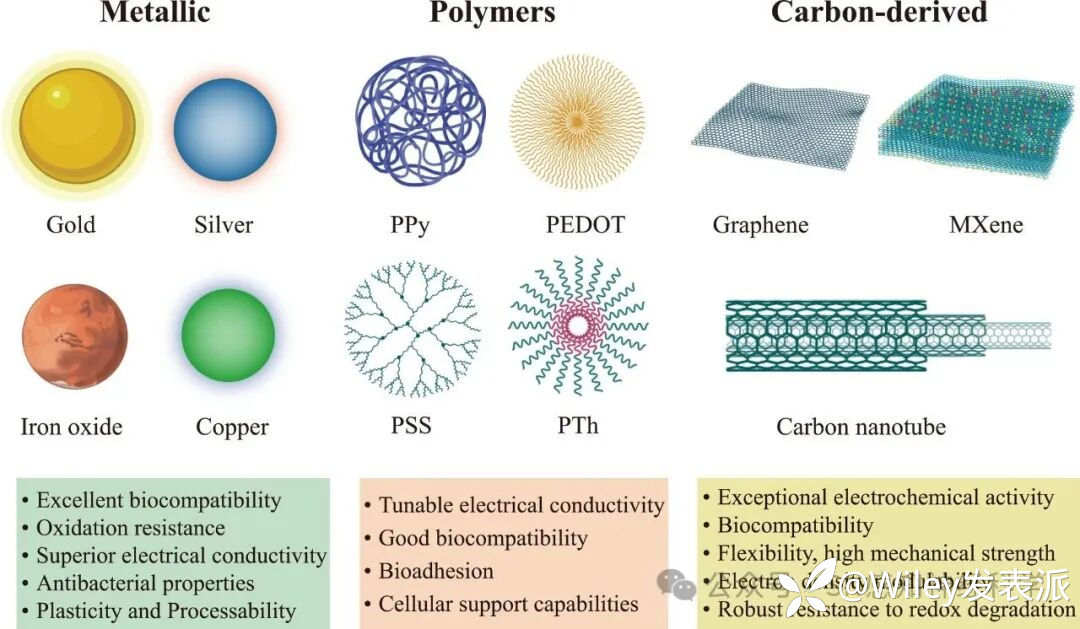

1)CI中的电刺激

CI可绕过受损机械感受器,直接刺激耳蜗神经,是晚期感音神经性听力障碍的金标准,但疗效依赖残留SGN的数量和稳定性。电声刺激(EAS)可调控SGN结构可塑性和电生理活动,并通过与石墨烯或MXene导电材料结合,增强神经突生长和细胞间信号传导。结合干细胞或耳蜗类器官平台,EAS可促进神经再生、毛细胞分化和高通量药物筛选,为SNHL的精准干预和听力恢复提供多维策略,但仍需优化个性化参数、材料-组织界面稳定性及多模态刺激协同机制。

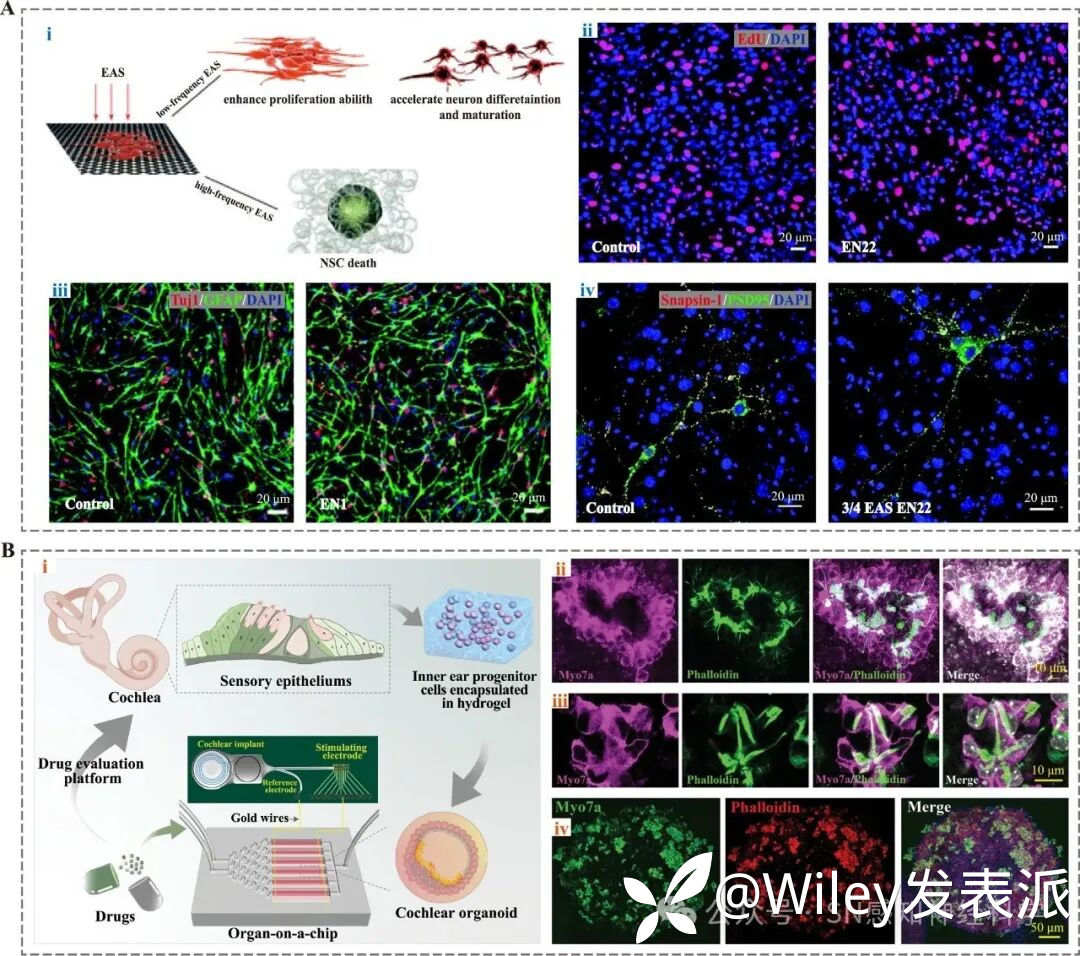

图3. 电声刺激介导的人工耳蜗神经再生。

2)其他基于电极的刺激策略

听觉再生正在打破神经工程与再生医学的界限,为多层次听觉修复开辟新途径。通过聚吡咯(PPy)等导电聚合物释放NT3和BDNF,并结合电声刺激(ES),可促进SGN存活、神经突生长和向耳蜗外植体的定向引导,实现神经性耳聋(SNHL)预防和功能补偿。光学耳蜗(oCI)和混合光遗传-ES策略进一步提升声音定位和时间精度。临床研究显示,植入式ES可改善难治性单耳耳鸣且无不良反应。尽管如此,刺激参数个性化调控、慢性植入下的物质-组织信号传导及跨物种转化仍面临挑战。

图4. 用于听觉修复的干细胞-电刺激界面和耳蜗类器官平台。

展望

未来,电活性界面工程与神经调控的协同作用有望变革听觉康复,特别是在感音神经通路修复和听觉假体开发方面。关键方向包括:开发纳米材料与导电聚合物的新型界面材料,提高电化学性能、柔顺性和生物相容性;实现精准ES时间与强度控制,针对不同听力损失定制方案;优化生物界面以增强信号传输效率;整合多种导电材料形成复合或杂化界面,提高电极性能和药物递送能力;推进实验室成果向临床转化,并开发智能、个性化的听觉辅助设备。总体来看,导电材料与ES的前沿应用依赖跨学科创新,将显著提升听障患者听力功能,并为听觉科学开辟新视角。

作者介绍

田磊

田磊,东南大学正高级研究员,本科及硕士毕业于东南大学生物医学工程专业,博士毕业于加拿大麦克马斯特大学。2024年1月入职东南大学,组建队伍聚焦噬菌体技术在耐药细菌感染的临床治疗应用。基于噬菌体技术的医工交叉研究,以第一/通讯作者身份在Nature Communications、Nature Protocols、Advanced Functional Materials、Advanced Science等权威学术期刊发表论文成果,申请国际(PCT、美国)专利4项,研究成果覆盖细菌繁殖、传播和粘附的致病循环。该噬菌体材料开发与应用的系列成果具有重大国际影响力,多次被中国中央电视台、福布斯、加拿大国家电视台、环球新闻等130余家国内外知名媒体(中、英、俄、法、德、日、韩、阿拉伯等16余种语言)报道,引发了对“利用病毒对抗细菌”、“制作病毒材料”的广泛讨论。

胡扬楠

胡扬楠,东南大学至善博士后,入选2023年国家博新计划,主要研究方向为内耳类器官及听觉神经元再生,以第一/通讯作者身份在Nature Synthesis、Advanced Materials、Advanced Science、ACS Nano等权威学术期刊发表论文20余篇。

文章信息

Conductive Materials and Electrical Stimulation for Auditory Restoration

Menghui Liao, Yuyang Qiu, Qian Zhu, Ziyi Wang, Hong Cheng, Bin Zhang, Cheng Cheng, Lei Tian, Yangnan Hu

期刊简介

Sensory Neuroscience 是一本跨学科、综合性的学术期刊,涵盖分子生物学、细胞生物学、发育生物学、系统神经科学、行为科学、认知科学、计算神经科学、整合神经科学以及临床研究等多个领域。无论你是研究感官器官的解剖与生理,还是探索感官知觉的心理物理学与成像技术,亦或是通过建模与行为研究揭示感官反应的奥秘,这本期刊都为你提供了一个展示最新研究成果的平台。

Sensory Neuroscience 由山东省耳鼻喉研究所和中国生物物理学会听力、言语与交流分会联合出版,汇聚了国内外顶尖学者的智慧与成果,致力于推动感官神经科学领域的研究与应用。

作为Wiley平台旗下的重要期刊,Sensory Neuroscience 以其高质量的出版标准和全球化的传播渠道,为作者提供广泛的学术影响力。欢迎各位同行垂询赐稿。

期刊主页及投稿入口:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/29978874

联系我们:sensoryneu_editorial@labapress.com