Med Research | 突破边界:慢性疾病与免疫微环境的前沿进展

点击此处获取完整论文原文

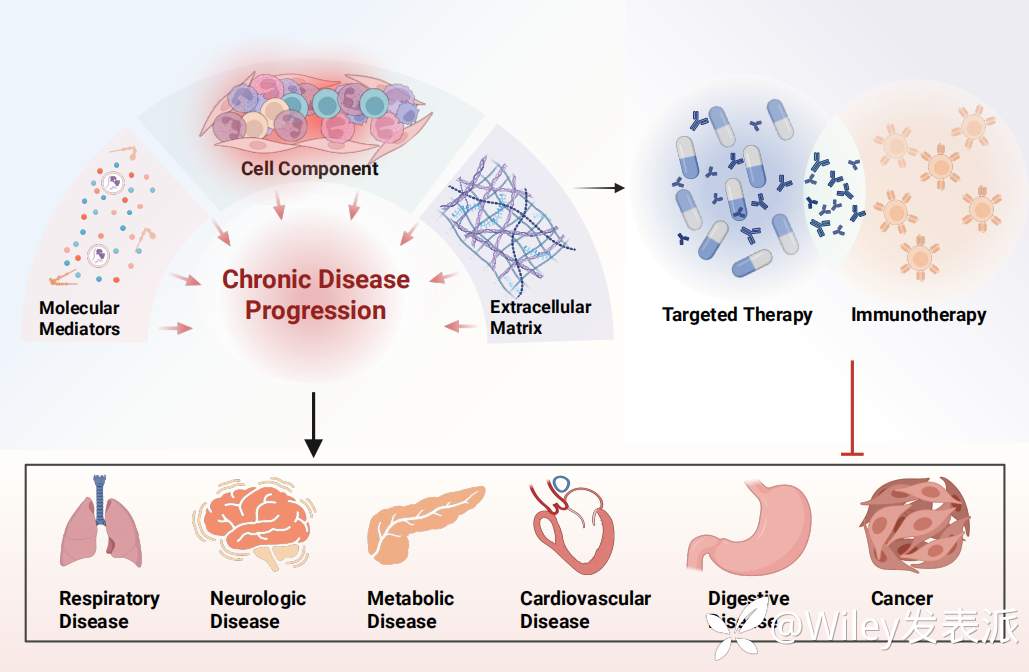

综述深入解析了免疫微环境如何通过复杂的调控网络影响慢性疾病的发生与发展,并探讨了靶向免疫微环境作为慢性疾病治疗新策略的潜力,为预防、诊断和治疗提供新思路。

第一作者:李国清、万雨轩

通讯作者:杨洋、崔雪皓、曲春润

合作作者:Alan Jiao、蒋珂、崔高远、唐金鑫、于嗣民、胡振港、赵松枫、易桢捷、龙力夫

主要单位:

牛津大学,路德维希癌症研究所

剑桥大学,临床神经科学系

牛津大学,肠干细胞生物学实验室

亮点

- 本文首次系统梳理免疫微环境中不同成分(细胞、因子、基质等)在多种慢性疾病发生发展中的作用机制。

- 深入解析了免疫微环境如何通过炎症反应、分子信号和细胞互作调控疾病进程,为机制研究提供新视角。

- 总结了靶向免疫微环境的治疗策略及其在临床中的前景,凸显免疫调控在慢性疾病诊疗中的转化潜力。

- 强调免疫微环境的动态变化和疾病间差异,提出了未来精准防治慢性疾病的新思路和研究方向。

摘要

免疫微环境由免疫细胞、细胞因子、细胞外基质和囊泡等组成,其相互作用形成独特的局部免疫生态。免疫系统异常激活不仅抵御外来病原,还与慢性疾病的发生密切相关。本文系统综述了免疫微环境通过复杂调控网络影响慢性疾病进展的机制,并探讨了靶向免疫微环境的治疗潜力,为慢性疾病的预防、诊断和治疗提供新思路。

引言

免疫系统通过多种细胞和分子的协调,维持机体健康,涵盖先天与适应性免疫。慢性病如糖尿病、高血压和肿瘤等,具有高发病率和慢性进展特点,已成为全球主要健康负担。慢性炎症作为共同病理基础,参与多种慢性病的发生发展。近年来,免疫检查点抑制、细胞疗法及纳米技术等新策略为慢性病免疫治疗带来突破。免疫微环境的改变也直接影响疾病的异质性和临床结局。本文系统梳理了免疫微环境对多种慢性病的影响及相关治疗进展,为精准诊疗和减轻病患负担提供新思路。

免疫微环境概览

免疫微环境是由细胞网络、分子信号和细胞外基质构成的动态功能体系。其细胞组分包含T细胞、B细胞、巨噬细胞和树突状细胞等关键免疫群体:如调节性T细胞(Treg)通过抑制过度免疫维持稳态;B细胞在产生抗体的同时,其调节亚群(Breg)通过分泌抑制性细胞因子防止自身免疫损伤;巨噬细胞根据微环境信号分化为促炎M1或修复型M2表型,在类风湿关节炎等疾病中呈现病理极化特征。

分子层面,细胞因子如IL-6、IL-17等构成疾病特异的信号网络——IL-15驱动高血压免疫激活,IL-17主导哮喘气道重塑。细胞外囊泡作为新型信号载体,通过递送PD-L1等免疫抑制分子削弱T细胞功能。细胞外基质(ECM)不仅提供结构支撑,其组分透明质酸通过分子量差异双向调节炎症,整合素则介导免疫细胞与基质的动态互作。

在功能维度,该微环境通过三重机制影响疾病进程:

- 免疫平衡调控(如代谢重编程与外泌体信号协调抗肿瘤应答)

- 组织稳态维持(如巨噬细胞清除凋亡细胞并调控炎症消退)

- 病理重塑干预(如间充质干细胞外泌体促进再生,血管正常化策略逆转免疫抑制)。

这些机制为开发靶向治疗提供了理论基础,揭示微环境调控在精准医疗中的核心地位。

免疫微环境影响慢性疾病的一般机制

免疫微环境通过炎症反应、代谢重编程及免疫细胞功能失调深刻影响慢性疾病的发生和进展。正常情况下,炎症作为防御反应有助于抗感染和修复组织,但其失控会转为致病力量,如阿尔茨海默病中异常蛋白激活小胶质细胞触发持续神经炎症,2型糖尿病内炎症与胰岛素抵抗互为因果,心血管疾病中炎症则既是修复机制又促发动脉粥样硬化和慢性损伤。持续性炎症不仅是多种慢性疾病的共同基础,还可加重免疫失衡,促进疾病恶化。

代谢重编程同样是驱动机制之一。如肿瘤细胞与免疫细胞竞争能量,葡萄糖供给不足及乳酸蓄积导致免疫细胞功能受损,有利于肿瘤免疫逃逸。炎症因子还能促使内皮细胞糖酵解增强、线粒体氧化磷酸化受抑,进一步损伤组织。不同器官特有的代谢机制的失衡直接关联多种疾病。

免疫细胞渗透与功能失调也在多种疾病中普遍存在。如肾损伤时单核细胞向促炎M1型极化带来组织纤维化,心脏损伤中巨噬细胞减少则扰乱恢复,肿瘤微环境中免疫抑制型巨噬细胞和高表达PD-1/PD-L1抑制分子的细胞成为主导。

总之,炎症失调、代谢异常和免疫细胞功能紊乱互为影响,重塑细胞互作和信号环境,成为慢性疾病的核心驱动力。靶向这些机制,为多种疾病治疗带来转化突破的可能。

免疫微环境影响慢性疾病发生与进展的具体情况

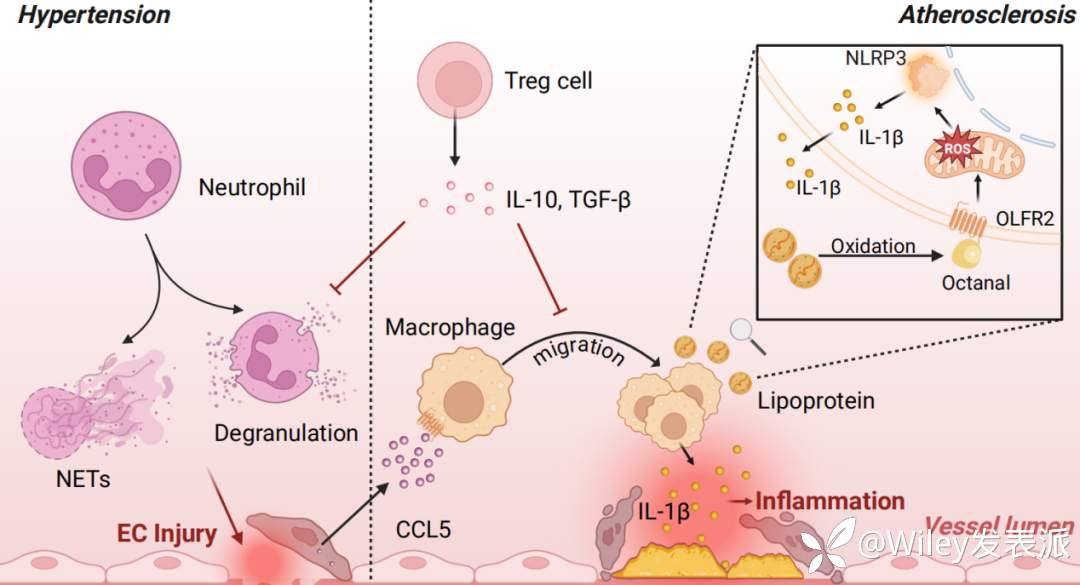

慢性疾病的发生与进展离不开免疫微环境的失调。慢性心血管疾病中,动脉粥样硬化的本质是由脂质沉积驱动的持续性炎症反应,内皮损伤、免疫受体激活和细胞因子(如IL-1β)释放共同促进斑块不稳定和血管狭窄。巨噬细胞、T细胞等免疫细胞的过度激活加剧心肌和血管损伤,高血压和慢性心衰中,炎症因子(如IL-6、TNF-α)持续升高,Treg等保护性细胞减少,促炎T细胞失衡,导致持续损伤和脏器功能恶化。值得关注的是,针对IL-1β的单抗疗法已显示出显著临床获益,免疫检查点抑制及联合抗炎疗法也正推动心血管疾病治疗向精准方向发展。

在慢性呼吸系统疾病中,哮喘以Th2型免疫主导,IL-4、IL-5和IL-13介导气道炎症和高反应性。生物制剂靶向IgE或特定细胞因子,有效控制重症哮喘。慢性阻塞性肺疾病则表现为CD8+T细胞和Th17相关炎症,导致组织破坏和结构重塑,IL-33抗体等免疫新药显示出治疗潜力,但安全性仍待进一步验证。

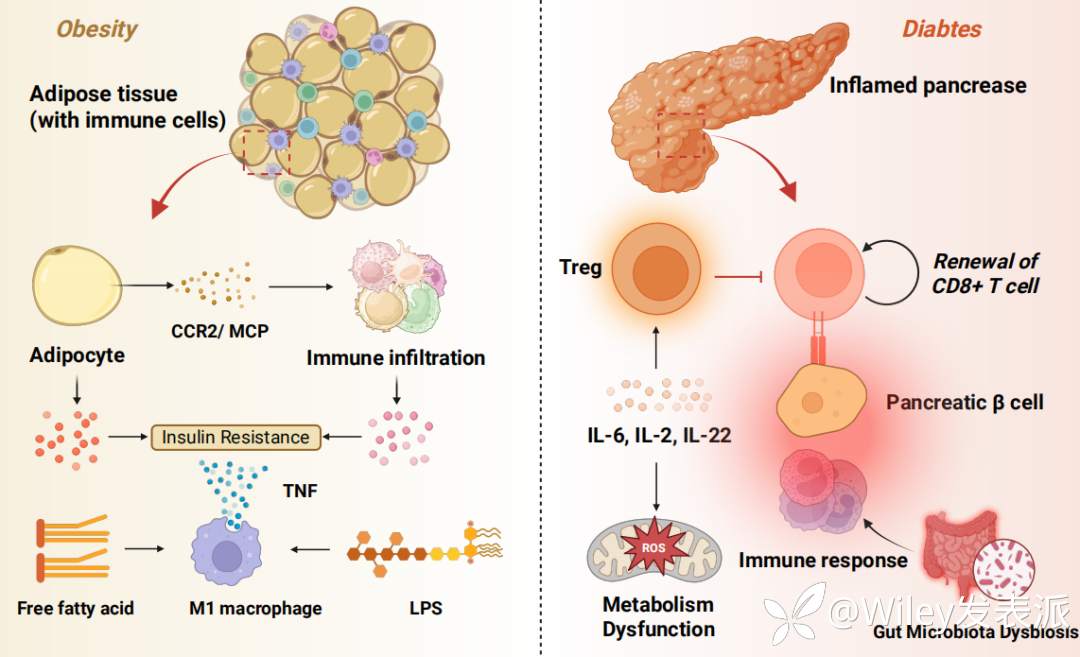

代谢性疾病中,肥胖伴发的脂肪组织免疫细胞浸润、巨噬细胞M1极化和慢性炎症打破代谢稳态,促使胰岛素抵抗和多器官受损;肠道菌群失衡亦加重炎症与代谢紊乱。糖尿病的发生中,T1DM中T细胞会介导β细胞破坏,T2DM中也存在Treg/Th17失衡和巨噬细胞相关炎症。非酒精性脂肪肝病由肝脂肪堆积、炎症和肠道菌群紊乱等诱发免疫微环境失调,肝巨噬细胞(M1型)和NLRP3炎症小体极化释放IL-1β等促炎因子,推动炎症和纤维化进展。靶向NLRP3、CCR2/CCR5通路的药物及FGF21类似物等在临床试验中显现出改善炎症与代谢的潜力。肠道菌群移植亦被证明能改善肠屏障与免疫状态。痛风因尿酸盐结晶诱发NLRP3炎症小体激活和IL-1β释放,产生剧烈关节炎症。抗IL-1β单抗Canakinumab在多项临床试验中有效降低痛风发作风险,NLRP3抑制剂也为控制炎症提供了新靶点。

消化系统疾病方面,H. pylori依靠逃避免疫策略和调节宿主炎症微环境加速慢性炎症,促进癌变。新型H. pylori疫苗和IL-5/IL-23等靶向治疗正在推进。克罗恩病和溃疡性结肠炎的治疗不断探索IL-12/23抑制、JAK抑制等免疫相关药物,加上微生态和生物制剂等多策略组合。

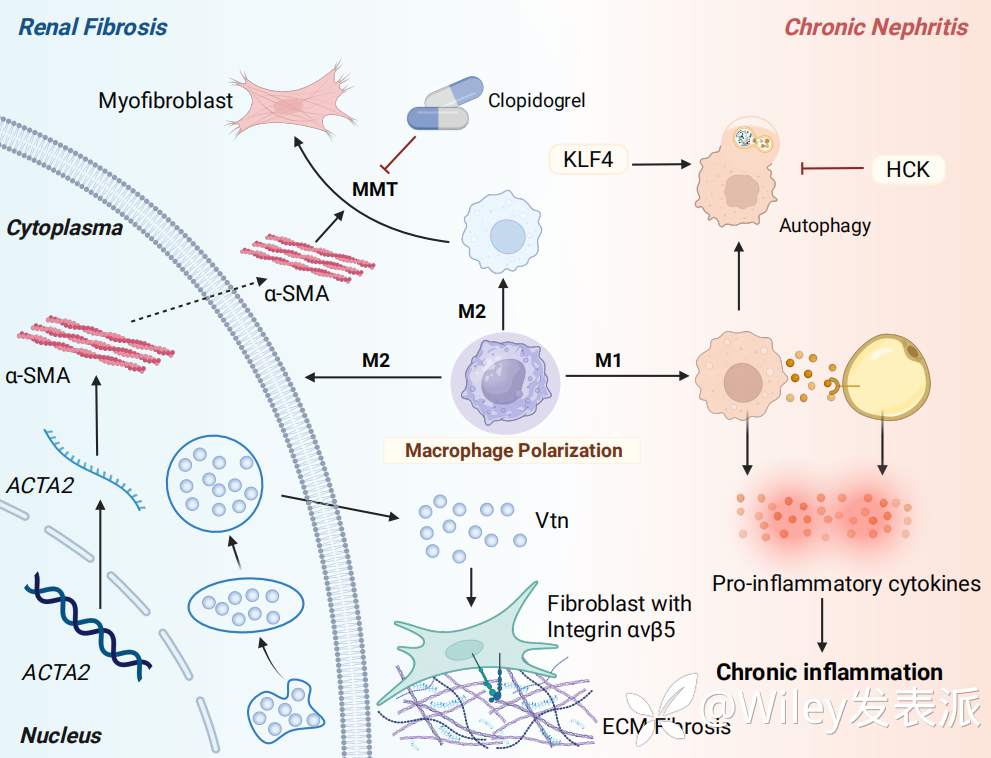

慢性肾病、肾功能衰竭的核心为巨噬细胞极化失衡和肾纤维化,HCK抑制剂、纳米递送药物、干预TGF-β及IL-34等路径能改善炎症和纤维化,部分进入动物实验或早期临床。

自身免疫病如系统性红斑狼疮和类风湿关节炎,核心是免疫耐受丧失导致自身反应性免疫细胞活化和慢性炎症,CAR-T和MSC等细胞疗法在难治性病例初见疗效,相关临床应用逐渐增多。

神经退行性疾病以蛋白聚集和免疫激活为主线,阿尔兹海默症中补体途径过度激活损害突触;针对Aβ、Tau及补体靶点的免疫治疗和疫苗正在早期探索阶段。PD则以α-突触核蛋白为关键靶点,疫苗和免疫疗法正在早期探索。

肿瘤免疫微环境(TIME)表现为多细胞免疫抑制及代谢重编程。免疫检查点抑制剂(PD-1/PD-L1)联合细胞治疗(如CAR-T与iPSC-NK细胞)大幅提升实体瘤治疗前景,基础研究与转化不断深入。

讨论

免疫微环境历经发展已成为理解和干预多种慢性疾病的核心。当前该领域面临的挑战主要包括三方面:

- 动态性——免疫微环境成分随慢性疾病进展持续变化,不同患者和疾病阶段间存在显著异质性;

- 系统互作——免疫系统与神经等其他系统密切交互,分子机制复杂且跨器官;

- 模型局限性——动物模型难以真实再现人体长期慢性变化,类器官等新模型虽具优势,但仍有不足。

总体来看,靶向免疫微环境的治疗已展现初步成效,但机制复杂、转化有限,未来仍需深入挖掘其调控规律、优化干预策略,以推动创新性临床应用。

作者简介

曲春润(通讯作者)

牛津大学临床医学系博士。中南大学湘雅医院神经外科博士。主要从事癌症表观遗传调控及免疫治疗相关研究。任Med Research杂志青年编委,Frontiers in Pharmarcology、Frontiers in Neuroscience等杂志客座编辑,IHME-GBD研究高级合作者。以第一/通讯作者身份于Neurology、Molecular Cancer等杂志发表SCI文章10余篇,获批专利两项,入选国家医学高层次创新人才项目,参与国家自然科学基金面上项目等研究项目,另获国家级/省部级奖励多项。

崔雪皓(通讯作者)

剑桥大学临床神经科学系博士,剑桥大学Addenbrooke’s医院Clinical Research Fellow。主要从事眼部、神经系统疾病的免疫治疗以及神经修复等研究,以第一/通讯作者身份发表SCI文章10余篇,主持或参与国家卫健委重大专项、国家自然科学基金面上项目、天津市自然科学基金青年项目等多项重要研究。

杨洋(通讯作者)

牛津大学临床医学系博士。中南大学湘雅医院消化内科博士。从事炎症性肠病、结直肠癌等消化系统疾病的临床诊疗与科研,致力于多组学技术驱动精准诊疗策略开发。以第一/通讯作者身份在Cancer Drug Resistance等杂志发表多篇sci论文,创新性成果入选DDW、AOCC等国际顶级会议并作口头汇报;参与国家级专利1项。

期刊简介

《Med Research》是由 Wiley 与本领域数十位杰出华人科学家共同合作出版的综合性医学期刊。期刊由香港大学 袁硕峰教授 和 中南大学 刘志雄教授 担任主编,致力于推动基础科学、转化研究与临床实践的深度融合。

作为 Wiley 出版集团旗下的全新医学综合类期刊,《Med Research》对标国际一流医学期刊如 Med、eBioMedicine 和 eClinicalMedicine,涵盖临床医学与基础医学的各个学科领域。期刊预计将获得超过20分的影响因子。其核心目标是发表全球医学研究领域 前 10% 的高影响力论文,推动医学前沿研究的发展。《Med Research》旨在通过提供高水平的学术平台,传播创新性研究成果、临床观察以及深入的学术讨论,从而提升全球患者的医疗护理质量。

期刊将刊登多种类型的文章,包括原创研究、综述、评论和通讯,涵盖生物医学科学的各个领域,重点关注对人类健康和疾病具有重大影响的研究成果。为鼓励和支持更多高质量研究的发表,在期刊成立的前三年,作者无需支付任何版面费用,即可发表其研究成果。