张胜兵品《伤寒》第131讲:太阳病(154条 · 大黄黄连泻心汤)

注:本文为听课粉丝根据录音整理而成,如有误差,还请海涵!

为了更加方便大家学习和交流,另外为大家提供两个学习本免费课程的渠道:

1、喜马拉雅搜索“张胜兵品《伤寒》”,音频课程,正在连载,已更新至250余讲;

2、微信搜索“张胜兵中医”公众号,同步连载音频+文字课程,欢迎一起学习交流。

张胜兵品《伤寒》

第131讲:太阳病(154条 · 大黄黄连泻心汤)

心下痞满按之濡,邪热弥漫关上浮,

大黄黄连二比一,开水泡之去滓服,

林亿等人改经典,错将此汤加黄芩,

谬同金匮泻心汤,金匮泻心热更甚,

迫血妄行吐衄血,三黄煮水顿服之,

直折其热血自止,二黄仅清无形热,

沸水泡之薄其味,两方切忌混一谈。

心下痞满按之濡,邪热弥漫关上浮,

大黄黄连二比一,开水泡之去滓服,

林亿等人改经典,错将此汤加黄芩,

谬同金匮泻心汤,金匮泻心热更甚,

迫血妄行吐衄血,三黄煮水顿服之,

直折其热血自止,二黄仅清无形热,

沸水泡之薄其味,两方切忌混一谈。

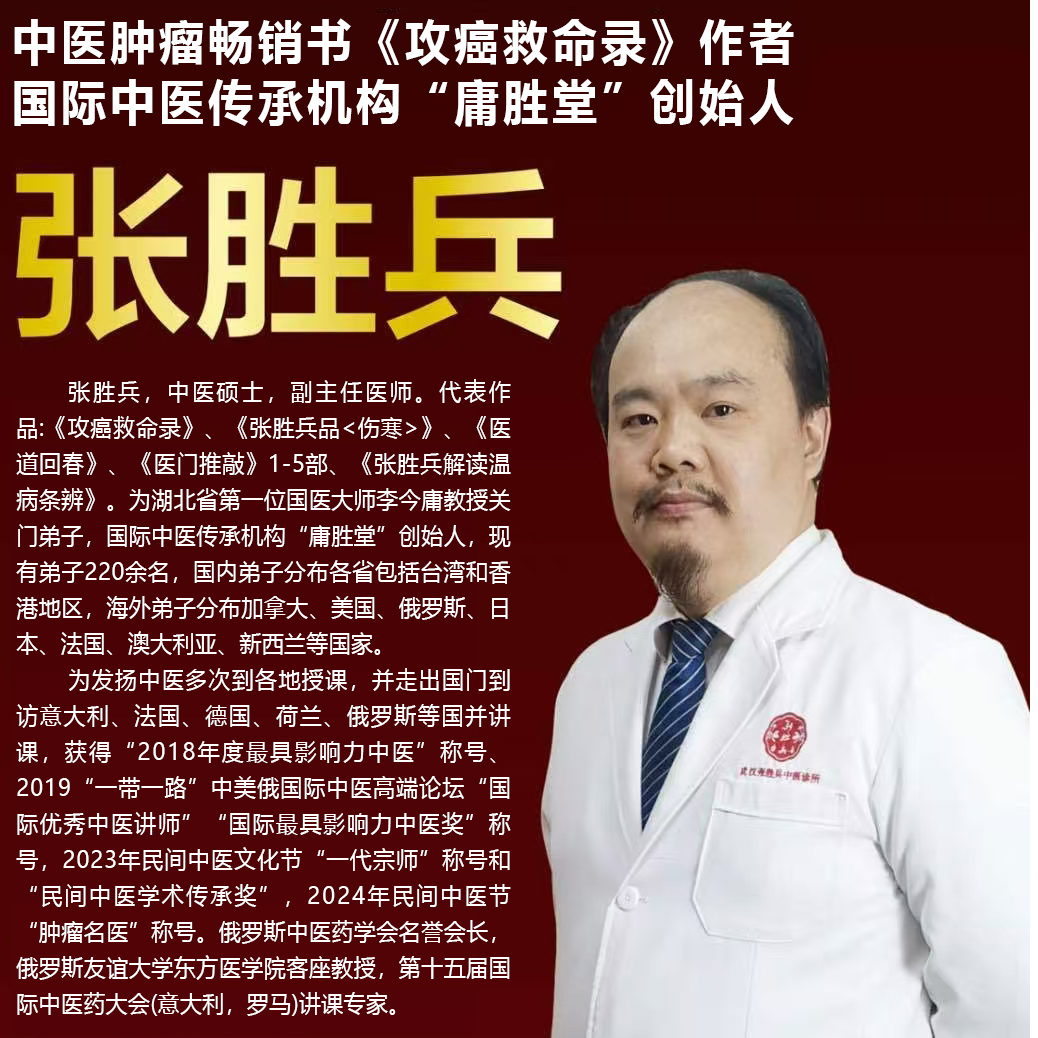

大家好,我是张胜兵,现在是晚上的08:48,感谢大家守候在手机或者电脑旁,来收听我为大家讲的《伤寒论》。

我们今天讲《伤寒论》第154条条文。开篇诗呢,写了关于对154条这条有歧义的条文的我的看法,那么我们将154条条条文讲完之后,把这首开篇诗,这个简单的讲解一下,大家就都会明白。

好,我们先看第154条条文的原文:心下痞,按之濡,其脉关上浮者,大黄黄连泻心汤主之。

大黄黄连泻心汤方:大黄二两,黄连一两

上二味,以麻沸汤二升渍之,须臾,绞去滓,分温再服。臣亿等看详大黄黄连泻心汤,诸本皆二味。又后附子泻心汤,用大黄、黄连、黄芩、附子,恐是前方中亦有黄芩,后但加附子也。故后云附子泻心汤,本云加附子也。

那么以上是《宋版伤寒论》的第154条原文,从它的字面意思,我们可以这么去理解。

胃脘部痞满,用手触按感觉柔软。心下痞嘛,心下痞就是胃脘部痞满,按之濡是指用手触按,感觉柔软。关脉脉象浮啊,其脉关上浮者,也就说关脉脉象浮的患者。应该用大黄黄连泻心汤来治疗。

大黄黄连泻心汤方,大黄二两,黄连一两。以上两味药用二升开水浸泡一会儿,挤出药汁,去掉药渣。分两次温服。

林亿等人校对时发现大黄黄连泻心汤各种版本都只有两味药,而后面的这个,后面是指第155条条文啊。后面的附子泻心汤用大黄、黄连、黄芩,附子,恐怕是前方中也有黄芩,后面单加了附子。所以后面叫附子泻心汤。

因为这个《宋版伤寒论》是林亿等人受皇命整理的《伤寒论》,因此他说成臣亿等。那么臣是指针对皇帝说的啊,臣亿等谨按。意思就是说原文就这两味药,很多版本也就这两味药,但是根据我们这一批,这一批御医商量研讨,最后发现后面有个附子泻心汤里面有黄芩。再加上他可能还没有写完全啊,因为《伤寒杂病论》有两本嘛,分成了两本,一本《伤寒论》,一本《金匮要略》,《金匮要略》里面有一个泻心汤,里面是大黄、黄连、黄芩。所以更加的让林亿这帮御医呀认为这个大黄黄连泻心汤就是《金匮要略》里面的泻心汤,所以加了黄芩。后世呢,称之为三黄泻心汤。

那么究竟林亿等人校对的《宋版伤寒论》说加黄芩对不对呢?为了搞清楚这个问题。我们仍然用以经解经的方式来跟大家解读一下,我们看一下《金匮要略》里面的泻心汤的原文。

《金匮要略·惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治第十六》,它有这么一条原文。他说,心气不足,吐血,衄血,泻心汤主之。

泻心汤方,大黄二两,黄连、黄芩各一两。上三味儿,以水三升煮取一升顿服之。

那么《金匮要略》里面的这个泻心汤有黄芩,我们看一下它是治什么的。他说:心气不足,吐血,衄血,泻心汤主之。这里的心气不足呢,历代医家也有歧义。有的医家认为心气不足写错了,应该是心气不定。还有的各种各样的版本啊。

但是我们通过分析发现,这里的心气不足,可能仲景所表达的是由于上焦热盛,这个热就是实火。实火呢,这个《黄帝内经》啊,称之为壮火食气,壮火食气故令心气不足。邪火有余,逼血妄行,迫血妄行,故发生了吐血、衄血这些情况,所以我们从壮火食气的角度来看,这里的心气不足是可以解释的,所以我们没有必要去改经典里的原文。

壮火食气,这个壮火啊,是实火,这个火很大,大到可以食气,可以令心气不足。那么火热太盛,可以迫血妄行,因此可以出现吐血、衄血,所以仲景用了泻心汤。这个泻心汤很明确,大黄、黄连、黄芩,也即是后世医家所说的三黄泻心汤。而且它在后文当中明确指出,上三味就是三味药,以水三升煮取一升顿服之。什么意思啊?就是在三味药是要熬煮的。用三升水熬煮成一升,而且一次性服下。

说明了什么?说明《金匮要略》里面治疗吐血、衄血的这个泻心汤,也即是后世所称的三黄泻心汤,是苦寒清泻,直折其热,使火降,则血溢自止,它是止血的,所以呢它要熬,熬了之后,那么这个药性出来,泻热更盛。

来,我们再看看第154条条文。第154条条文,它的热有这么大吗?能够导致迫血妄行吗?我们看看:心下痞,按自濡,其脉关上浮者,大黄黄连泻心汤主之。说明了什么?说明这个心下痞是指有邪热弥漫在这个胃脘部。按之濡,是指啊,用手触按到胃脘部啊,感觉柔软。既然是柔软,就说明没有实质性的东西堵在这里,而是什么?邪热弥漫而出现的按之濡。邪热弥漫呢,可以出现其脉关上浮,说明它的热是弥漫在这个地方,弥漫在这个胃脘部啊。

那么邪热弥漫,仲景称之为虚热,这个虚热和我们今天所说的虚热不一样,我们今天的虚热是指阴虚火旺而产生的热,而仲景所说的虚热是指邪热弥漫,没有形成实质性的东西。有点类似于什么呢?有点类似于栀子豉汤(证),你看栀子豉汤也是邪热弥漫,也是虚热,虚热在哪里呀,在胸,所以它用栀子、淡豆豉啊。

所以这个大黄黄连泻心汤和栀子豉汤来泻热有那么一点相似,只不过栀子豉汤泻胸中热,而大黄黄连泻心汤泻心下痞,泻胃脘部的邪热弥漫。

那么我们综合分析,就发现第154条条文所讲的是什么?讲的是邪热弥漫,壅滞于心下、胃脘部,使胃气不和而成痞。那怎么办?我们只需要清泻邪热即可消痞。那么清泻邪热,它这里明确指出用大黄、黄连。而且说的非常明白,上二味以麻沸汤二升渍之。

什么意思啊?就说明,首先是明确了这个方子,就是两味药,上二味。它的煎煮方法呢,是以麻沸汤二升渍之。什么意思啊?就是用开水,用沸腾的水泡一下,把这两味药泡一下,过一会儿呢,就把汁取出来。分温再服,它不是顿服,它是分温再服。

由于这个大黄、黄连,这个苦味厚重,而且大黄啊,还有泻下之力。所以仲景呢,就采用了特殊的煎煮法,以麻沸汤渍之,须臾,绞去滓,说明这个药不能煮,用开水呀,浸泡片刻就可以喝了。那么这样就可以达到什么呢?取其气以清中焦无形之邪热,薄其味而防药过病所。

也就是说用黄连没有煮,只是用沸水泡一下,那么主要是取了黄连泡一下之后可以清中焦无形邪热。而大黄就可以将邪热随肠道泻走,所以把这个无形邪热泻走之后,这个心下痞自然就可以治愈。

而《金匮要略》里面所说的泻心汤,也即是后世所说的三黄泻心汤,是要煮的,三升煮成一升,顿服之。为什么要煮?如果你黄连泡一下,那么泡一下只能取其气以清无形邪热,那么煮了之后呢,它就可以什么?它就可以直折其实热,把热泻,那么清这个热如果黄连只是泡一下是达不到的,它要煮。所以重点在泡和煮。也就是说,《金匮要略》里面的泻心汤,它的热量要大于大黄黄连泻心汤的热量。大黄黄连泻心汤只是邪热弥漫于胃脘部,而《金匮要略》里面的泻心汤是邪热已经什么?已经成了实火,到了经络,迫血妄行了,这个时候你只是泡一下,用开水泡一下是达不到这个效果的。

那么既然邪热,《金匮要略》你泻心汤的这个热比154条大黄黄连泻心汤的热要重,因此啊,它加了黄芩在里面。如果说我们非要去分析它的药方组成,那黄芩泻上焦热,黄连泻中焦热,大黄呢,可以泻下焦热,所以三焦热都能泻。那么热泻,实火这一个被直折其热,那么迫血妄行的衄血吐血,自然就治好了。

好,如果说我们从三焦的角度,那么就黄芩、黄连、大黄,可以这么理解。如果我们从六经的角度的话,那么黄芩可以泻少阳火;那黄连呢,它可以泻胃火,也是阳明胃的火;大黄可以泻阳明肠的火,当然,大黄如果说啊,它泻这个,我们大承气汤里面有阳明胃和阳明肠嘛。那大承气汤,调胃承气汤啊,大小承气汤,调胃承气汤。

也就是说,《金匮要略》里面的泻心汤,它泻的热更广泛,而大黄黄连泻心汤仅仅只需要泻中脘部,胃脘部,泻胃脘部的弥漫性的邪热就可以了,所以154条的大黄黄连泻心汤里面,没有黄芩,我们尊重原文,上二味,以麻沸汤二升渍之,就是两味药,它就是治疗邪热弥漫胃脘部的心下痞。

而《金匮要略》里面的泻心汤,也即是后世所说的三黄泻心汤,是治疗有实火而引起迫血妄行的血证的,二者所治的范围不同,热度也不同。因此,这两个方子不能混为一谈。154条的大黄黄连泻心汤就两味药,就是来治疗心下痞,热痞。而《金匮要略》里面的泻心汤 实际上这个邪热妄行,迫血妄行啊,这个迫血妄行的血证,煎煮方法也不同,条文后面介绍的方药明确的指出154条,就是上二味,《金匮要略》上三味。

至于林亿等人所说的,他参考了第155条。第155条呢,附子泻心汤,它的成分是大黄、黄连、黄芩加附子,四味药。是因为这个155条和第154条隔的太近,所以呢,他认为第155条的附子泻心汤就是在第154条的方药的基础上加了附子,这简直就是谬天下之大论。

为什么说它是谬天下之大论呢?因为《伤寒论》和《金匮要略》本为一本书,都是医圣张仲景的作品,名曰《伤寒杂病论》。所以,我们的眼光不仅仅只要,只只看到上下条之间的关系,我们还要看到《伤寒论》跟《金匮要略》之间的关系。

如果说我们考虑到《金匮要略》里面泻心汤就是大黄、黄连、黄芩三味药的话,那么我们就不难理解第155条附子泻心汤的组成成分。因为附子泻心汤的组成成分是在《金匮要略》泻心汤的基础之上加了附子,而不是在第154条大黄黄连泻心汤的基础上加的附子。因为《伤寒论》和《金匮要略》本来就是一本书,只是人为的被分成了《伤寒论》和《金匮要略》而已,所以我们《金匮要略》的很多条文和《伤寒论》的条文必须要互参啊,要互相参考,学习对比。

那么问题来了。既然《金匮要略》里面的泻心汤是治疗血证的,那它为什么叫泻心汤呢?不叫止血汤或者其他的呢?那么这个名字又有什么讲究呢?为何和我们《伤寒论》里的第154条和第155条联系的这么紧密呢?

我是这么理解的,大黄黄连泻心汤,它之所以叫泻心汤,是因为它是治疗心下痞的热痞,它这里的泻心汤,因为古人把心下胃脘,常常啊把胃脘当做心下。而《金匮要略》里面的泻心汤,也即是后世所说的三黄泻心汤,那个心在五行,在五行是属火的,所以我个人认为《金匮要略》里面的泻心汤更像是泻火汤,因为心是五行属火嘛。那么泻火汤泻了火之后,由于这一个由于火热导致迫血妄行,我们只要把火泻了,那么这个血就自止了嘛。所以《金匮》的泻心汤严格来说是泻火汤。壮火食气,所以才导致心气不足嘛。

因此,我们可以认为,《伤寒论》里的第154条条文大黄黄连泻心汤主之的泻心汤应该理解为泻心下痞的意思,而《金匮要略》里面的泻心汤,也就是三黄泻心汤是泻火汤,所以我们在这里这样去理解的话,就不会被它们所误解,更不会像林亿等人这些太医啊,他们理解的是完全错误,没有综合分析,我更怀疑他们临床经验不足。

因为大多真正追求学问的人,很少有去当,单纯的去当御医的,比方说清朝的黄元御,他当了一段时间的御医,他就后悔了。他在晚年直接说,他当御医的那段时间,是他自己最憋屈啊,最后悔的日子。因为御医呀,大多是对皇上以及嫔妃,皇亲国戚对他们负责,所以他们如履薄冰。真正做起学问来呢,就不能够敞开心扉,长期畏手畏脚。所以呀,居庙堂之高是很不简单的,在民间当一个小医生,开个小诊所,反而可以大胆的去发表自己的观点,写出自己的真知灼见,比方说叶天士,让他当御医,他直接跑路,回去继续开他的诊所。孙思邈让他当御医,他直接跑路干什么去了,游历四方。当御医一天能看几个病人呢,还提心吊胆的。但是在民间行医,每天就能看几十号人,甚至上百人,那么积累的临床经验就更多,心得体会就更真,更有真知灼见,更具有参考性。

那么关于这个泻心汤啊,我还有点故事,那是在2018年,2018年还是2019年,我给忘了啊。有个患者得了这个血小板减少这个病啊,当然这个病是西医的病名啊,血小板减少,他呢从小就血小板减少,动不动就流个鼻血呀,牙龈出个血呀。他家里为了给他看病,几乎把所有的名医名家都看过了,始终好不了,当然血小板减少这个病,他这个西医肯定是没有办法。他把所有的京城名医和全国名医能够有知名度的都看过了。

那一次呢,我刚好在北京讲课,然后呢,经他人介绍,这个病人就找到了我,找到了我之后呢,他就把他之前吃过的药方啊,都拿来给我看,有多少呢。用麻袋装了很多,我说算了吧,我不看了。因为他几岁就开始看,一直看到20几岁,看了20多年仍然没看好,我说我就不看了吧,我就按照我自己的思路来给你望闻问切,下方吧。

那么顺便我就问了一下,我说你看过哪些非常有名的中医呢?因为我是中医嘛,所以我就对他看了哪些中医随便问了问。他说我找过国内著名的某经方大家啊,名气很大,找他看过。找他看过呢,他只给我开了三味药,大黄、黄连、黄芩,而且呢,让我一吃吃几个月,还这些三味药,他不让我煮,就用开水泡,泡了之后就喝,结果喝的我就天天拉肚子。

他天天拉肚子,我还没说,他还没说完,我就说你吃了这三个药伤了脾胃吧,我说可能会把你的胃吃坏,可能让你天天拉肚子,他说是他自从吃了那个经方大师的这一个三黄泻心汤,用开水冲的这种方法,血小板减少不但没有好,反倒把脾胃肠道都给伤了。

那么这位大师呢,我肯定不会点名啊,因为这个大师目前为止还是某大学的这个教授博导啊。我们不方便点名啊,我只是说有这么个故事啊。

那么他呢,就是按照林亿所说的,用了泻心汤,用了三黄泻心汤,而且不用煮直接冲。那么他就把大黄黄连泻心汤,我们154条条文的内容和《金匮要略》里面关于治疗血证的内容,两个就混为一谈了。它怎么混为一谈呢?如果你非要用三黄泻心汤的话,那么这个药是要煮的,你才能治疗血证,他不煮,他让别人用开水冲。那么用开水冲是治什么的?应该是治疗心下痞,而且治疗心下脾的热脾呢,还没有黄芩,只有大黄、黄连。所以他把这两个方子搞混淆了。而且,根本就没有达到治疗的效果。

如果说他要治疗血证,按照《金匮要略》的原文,他应该用三黄泻心汤,这个药是要煮的,结果他没有让别人煮,他让别人以麻沸汤来冲制,相当于用开水泡,而用开水泡我已经说过了,用开水泡是取其气以清中焦无形之邪热,薄其味而防药过病所。这个是治疗心下痞的,怎么可能治血证呢?他一个血小板减少,你把它当大黄黄连泻心汤这个痞证来治的吗?显然不对嘛。

这个病人最后我用白虎汤加减痊愈,而且送了我锦旗。后来他的父母跑过来给我跪下了,当然我在他没有跪下之前,我就把他扶起来了,没有让他跪下去。因为几十年的血小板减少终于摆平了,我并没有用三黄泻心汤,我用的是白虎汤加减的,而且只用了几个月就痊愈了,至今没有复发。仍然是用经方,白虎汤也是经方啊,三黄泻心汤也是经方啊,关键问题是你吃透了没有,如何用方。如果没有把这个用方后面的医理吃透的话。那恐怕不仅没有效果,反倒伤及别人脾胃,或者是出现其他问题。

那么关于这个病人的这个病案,我的徒弟已经把它整理了,在张胜兵中医和武汉庸胜堂中医这两个公众号里面可以找到。这一个病人送的锦旗,以及他治疗的所有方药的公布。

好,关于这个条文,我否定了林亿所谓的加黄芩,后世很多医家都认为这个里面有黄芩。我刚才已经讲了,为什么没有黄芩。

现在呢,我们回过头来把我们的开篇诗再看一遍,现在看起来就非常简单了。

心下痞满按之濡。心下痞满按之濡,就是指热痞邪热弥漫于胃脘部嘛。邪热弥漫关上浮,第二句,那么关上浮是指中焦有热嘛。大黄黄连二比一,是指大黄黄连泻心汤的组成成分是大黄二两,黄连一两。开水泡之去渣服,因为原文说的是以麻沸汤二升以渍之,那个开水啊,我们现在,至少我们湖北这边开水这就是指沸腾的水啊,开水就是指沸水,开水泡之去渣服。林亿等人改经典,那么林亿这一群御医呀,他擅自改动经典,说里面有黄芩。错将此汤加黄芩,谬同金匮泻心汤,错误的认为和《金匮要略》里面的泻心汤是同一个方子。其实呢,金匮泻心热更盛,金匮泻心汤治疗的热更厉害。迫血妄行吐衄血,也就说金匮里面的泻心汤是治疗迫血妄行,吐血衄血的。三黄煮水顿服之,《金匮要略》里的泻心汤是大黄、黄连、黄芩三黄,是煮水,三升煮成一升,顿服。是直折其热血自止,那么用三黄这样顿服的目的是为了把它的热泻掉之后,那么这个出血就自然而然就好啦。二黄仅清无形热。二黄呢是指大黄、黄连,它没有黄芩,它清胃脘部无形邪热。沸水泡之薄其味,用开水泡,它没有煮,它是取其气以清中焦无形邪热,薄其味而防药过病所。两方切记混为一谈,这两个方子千万不要混为一谈,病因病机是有区别的。煎煮方法也是完全不同的。

这个心下痞是胃脘部的弥漫,邪热的弥漫,跟黄芩一毛钱关系都没有,只需要黄连就可以了,黄芩在这里起什么作用呢?难道他少阳有热吗?没有啊,他就是邪热在胃脘部啊,仅需黄连即可,不需要黄芩。再用大黄从肠道泻下,将黄连所清之热泻下,微微便溏。微微便溏即可病愈。

而《金匮要略》里面的三黄泻心汤,邪热弥漫,迫血妄行,这个时候需要黄芩,因为黄芩你从三焦的角度上讲的话,从三焦的角度的话,它可以清上焦热,从六经的角度,它可以清少阳热。他都已经迫血妄行了,肯定是需要黄芩的,和大黄黄连泻心汤所致的心下痞完全不同。

好,那么关于第154条条文,我们就讲到这里,这个千古谜案大黄黄连泻心汤只有两味药,绝对没有黄芩,治疗心下痞,热痞。我们也讲了《金匮要略》里面的泻心汤,也即是后世所说的三黄泻心汤来治疗吐血、衄血的,把它们进行了对比,我相信大家已经非常清楚明白。那么我们这么一剖析,我相信,只要听过我们这节课的人,不会再混淆大黄黄连泻心汤和三黄泻心汤他们之间的区别。

那么通过这一个154条条文的讲解,大家可能发现一个问题,我们千万不要迷信权威,不要认为谁是哪个大学的博导啊,地位非常高,经方泰斗,你就认为他说的话一定正确,有时候这一些地位很高的人,他们高处不胜寒,有时候他不一定能够分清楚某些细节的问题。当然,我并不是否定很多专家、教授、博导。他们的成就只是说某些细节方面,我们就事论事的话,我们一定要实事求是。无论是用以经解经的方式来证明自己的观点也好,用临床效果来证明自己的观点也好,总之,学医是一个实事求是的事情。不能因为地位的高低来否定别人的真知灼见。

好,我是张胜兵,我们这节课讲到这里,下节课不见不散。

最后编辑于 04-23 · 浏览 1470

张胜兵品伤寒

张胜兵品伤寒