伤寒论名家解读汇编——第20条

注:1、以下是历代名家对伤寒论解读观点的出处索引,可以为大家对比阅读提供参考;2、因时代不同作者所引用的伤寒论版本差异,整理遗失等客观原因,部分条文解读或有缺失敬请谅解!

第20条:太阳病,发汗,遂漏不止,其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。

成无己《注解伤寒论》

太阳病,发汗,遂漏不止,其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。

太阳病,因发汗,逐汗漏不止,而恶风者,为阳气不足,因发汗,阳气益虚,而皮腠不固也。《内经》曰:膀胱者,州都之官,津液脏焉,气化则出。小便难者,汗出亡津液,阳气虚弱,不能施化。四肢者,诸阳之本也,四肢微急,难以屈伸者,亡阳而脱液也。《针经》曰:液脱者,骨属屈伸不利,与桂枝加附子汤以温经复阳。

方有执《伤寒论条辨》

太阳病,发汗,遂漏不止,其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。

桂枝加附子汤方

于桂枝汤方内加附子三枚,余依桂枝汤法。

此亦太阳中风误汗之变证。发汗,遂漏不止者,由反治,所以汗反出而势不容已也。恶风者,太阳中风本自汗出腠理疏而恶风,既漏不止,则腠理愈疏而恶愈甚也。小便难者,汗漏不止,则亡阳亡津液,亡阳则气不足,亡津液则水道枯竭。且小便者,膀胱所司也,膀胱本太阳经而为诸阳主气,气不足则化不行也。四肢微急难以屈伸者,脾统血而主四肢,胃司津液而为之合,津液亡而胃不足,则脾亦伤而血亦亏,血气亏涩,筋骨所以不利也。夫固表敛液,无出桂枝之右矣。而欲复阳益气,所以有附子之加焉。然三枚盖出于增补,非经之本文,用者宜参酌。

喻嘉言《尚论篇》

太阳病,发汗,遂漏不止,其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。

大发其汗,致阳气不能卫外为固,而汗漏不止,即如水流漓之互词也。恶风者,腠理大开,为风所袭也。小便难者,津液外泄而不下渗,兼以卫气外脱,而膀胱之化不行也。四肢微急,难以屈伸者,筋脉无津液以养,兼以风入而增其劲也。此阳气与阴津两亡,更加外风复入,与前条亡阳一证,微细有别,故用桂枝加附子,以固表驱风,而复阳敛液也。

不解肌,而以火劫汗,伤阴致变四法。

一法,辨阴未尽亡。

一法,辨邪所由解。

一法,不得汗,反躁,必圊①血。

一法,辨脉微而数者,不可炙②。

① 圊:音qīng ,厕所,又有“清除”之义。此处名词动用。

② 炙:底本“灸”,均作“炙”,据三味书局本改,下不再出注。

张志聪《伤寒论集注》

太阳病,发汗,遂漏不止,其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。桂枝汤加附子一枚,炮。

按此节至”证象阳旦”节,一气相承,论太阳之气从肤表而肌腠,从肌腠而外行于三阳,内行于三阴,有出有入,有升有降,故末二节论太阳之气入于太阴坤土之地中,而见三阴之证也。太阳病发汗漏不止者,阳气外驰而致津液漏泄也。恶风者,肌腠虚也。津液漏泄,故小便难。四肢为诸阳之本,阳气虚故微急。液脱者,骨属屈伸不利。宜桂枝汤助心主之神、资中焦之精,加熟附子固补其表阳。盖太阳之气合神气以外浮,阳气外脱宜熟附以固补,阳气欲绝于下而手足厥冷又宜生附以回阳。

张锡驹《伤寒论直解》

太阳病,发汗,遂漏不止,其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。桂枝汤加附子一枚,炮。

此言太阳汗后亡阳之证也。夫汗有阳明水谷之汗,有太阳津液之汗。太阳病发汗,遂漏不止者,太阳之阳气外虚,津液漏泄而不固也;表虚则恶风;津液不藏,不能施化,故小便难;阳气者,柔则养筋,液脱者,骨肉屈伸不利,四肢为诸阳之本,今阳亡液脱,故四肢微急而不能屈伸也。宜桂枝汤加熟附以固补其外脱之阳。自此以下八节,论太阳之气可出可入,可内可外,外行于阳,内行于阴,出而皮肤,入而肌腠经络,无非太阳之所出入也。

尤在泾《伤寒贯珠集》

太阳病,发汗,遂漏不止,其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。

发汗伤阳,外风复袭,汗遂不止,《活人》所谓漏风是也。夫阳者,所以实腠理,行津液,运肢体者也。今阳已虚,不能护其外,复不能行于里,则汗出小便难。而邪风之气,方外淫而旁溢,则恶风,四肢微急,难以屈伸。是宜桂枝汤解散风邪,兼和营卫,加附子补助阳气,并御虚风也。

桂枝加附子汤方

于桂枝汤内,加附子一枚,破八片,炮去皮,余依前法。

柯琴《伤寒来苏集》

太阳病,发汗,遂漏不止,其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。

太阳固当汗,若不取微似有汗而发之太过,阳气无所止息,而汗出不止矣。汗多亡阳,玄府不闭,风乘虚入,故复恶风。汗多于表,津弱于里,故小便难。四肢者,诸阳之末,阳气者,精则养神,柔则养筋,开阖不得,寒气从之,故筋急而屈伸不利也。此离中阳虚,不能摄水,当用桂枝以补心阳,阳密则漏汗自止矣。坎中阳虚,不能行水,必加附子以回肾阳,阳归则小便自利矣。内外调和,则恶风自罢,而手足便利矣。

漏不止,与大汗出同,若无他变症,仍与桂枝汤;若形如疟,是玄府反闭,故加麻黄;此玄府不闭,故加附子;若大汗出后而大烦渴,是阳陷于内,急当滋阴,故用白虎加人参汤。此漏不止而小便难,四肢不利,是阳亡于外,急当扶阳。此发汗虽不言何物,其为麻黄汤可知。盖桂枝汤有芍药而无麻黄,故虽大汗出,而玄府能闭,但使阳陷于里,断不使阳亡于外也。

此与伤寒自汗出条颇同而义殊。彼脚挛急在未汗前,是阴虚;此四肢急在汗后,是阳虚。自汗因心烦,其出微;遂漏因亡阳,故不止。小便数尚未难,恶寒微不若恶风之甚,挛急在脚,尚轻于四肢不利,故彼用芍药甘草汤,此用桂枝加附子,其命剂悬殊矣。

吴谦《医宗金鉴》

太阳病,发汗,遂漏不止,其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。

【注】太阳中风,本当解肌,若大发其汗,如水流漓,因而遂漏不止,其人必腠理大开,表阳不固,故恶风也。液伤于内,膀胱津少,故小便难也。液伤于外,复加风袭,故四肢微急,难以屈伸也。宜桂枝加附子汤主之。服根据桂枝汤法者,是于固阳敛液中,和荣卫解风邪也。

【集注】方有执曰:此太阳中风误汗之变证。小便难者,以汗漏不止,必亡阳、亡津液。亡阳则气不足,亡津液则水道枯竭。且小便者,膀胱所司也。膀胱本太阳经,而为诸阳主气,气不足则化不行矣。

程知曰:此阳气与阴液两亡,复加外风袭入,与真武证微细有别,真武汤是救里寒亡阳之失,急于回阳者;桂枝加附子汤是救表寒漏风之失,急于温经者。

桂枝加附子汤方

于桂枝汤方内,加附子一枚,余依桂枝汤法。

【集解】柯琴曰:是方以附子加入桂枝汤中,大补表阳也。表阳密,则漏汗自止,恶风自罢矣。汗止津回,则小便自利,四肢自柔矣。汗漏不止与大汗出同,而从化变病则异。服桂枝麻黄汤,大汗出后,而大烦渴,是阳陷于里,急当救阴,故用白虎加人参汤。服桂枝麻黄汤发汗,遂漏不止,而不烦渴,是亡阳于外,急当救阳,故用桂枝加附子汤。要之,发汗之剂,用桂枝不当,则阳陷于里者多,用麻黄不当,则阳亡于外者多。因桂枝汤有芍药而无麻黄,故虽汗大出而元府尚能自闭,多不致亡阳于外耳。

陈修园《伤寒论浅注》

太阳病,发汗,遂漏不止,其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。

【注】太阳病,固当汗之,若不取微似有汗,为发汗太过,遂漏不止。

前云如水流漓,病必不除,故其人恶风犹然不去,汗涣于表,津竭于里,故小便难。四肢为诸阳之本,不得阳气以养之,故微急且至难以屈伸者,此因大汗以亡阳,因亡阳以脱液,必以桂枝加出附子汤主之。

方中取附子以固少阴之阳,固阳即所以止汗,止汗即所以救液,其理微矣!

此章凡九节,承上数章言太阳证之变动不居,桂枝汤之泛应不穷也。

张令韶云:自此以下八节,论太阳之气可出可入,可内可外。外行于阳,内行于阴,出而皮肤,人而肌腠、经络,无非太阳之所操纵也。

陈伯坛《读过伤寒论》

太阳病,发汗,遂漏不止,其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。

病发于阳,为外证,宜解汗不宜发汗。书发汗,追其误也。书太阳,慰未亡也。书遂漏不止,不曰汗漏不止,不漏汗则漏风,漏汗有已时,温粉扑之庸或止,漏风无已时,温粉扑之不能止也。书其人恶风,不曰太阳恶风,太阳欲不避风而不得,其人欲不当风而不能,太阳尚有分肉之间为保障,其人已等于皮毛之不存,故同是恶风之隐情,翻作其人之现状。仿佛太阳不愿依附其人也,仿佛其人宁愿依附别人,任令太阳托庇于阳明也。两阳并域,清肃之令必不行,书小便难,津液难下可知,且愈以见小便不能收引毫毛之返力人膀胱也。曰四肢微急,太阳急欲出以卫外,无如阳气微,四肢亦急欲安放太阳以卫外,无如四肢之力亦微,急以微见者,正急状之甚焉者也。夫使三阳若离合,其从容不迫之肢体为何若?行见其伸而屈也,不觉其阴之短,其屈而伸也,恰合其阳之长,直谓之未尝屈伸可也。若以最易为力之举动而曰难,其人又不顺受桂枝之一分子也。盖恐桂枝之阖力有未逮,而开力或过之也。桂枝加附子汤主之,加倍桂枝之阖力,宁减半其开力。殆服已则诸恙一齐收拾,须臾则太阳自尔更新者欤!此变通桂枝之第三法,操之而略纵之也。

桂枝加附子汤方

即桂枝汤方加附子一枚炮。

曹颖甫《伤寒发微》

太阳病,发汗,遂漏不止,其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。桂枝汤加附子一枚,炮去皮,破八片。

“发汗,遂漏不止”与“下之,利遂不止”同,皆用药过当之失也。盖发汗则毛孔大开,皮毛为卫阳所属,卫阳以发汗而虚,毛孔乃欲闭不得,风袭毛孔之虚,因而恶风。汗与小便,同源而异趋,春夏汗多,则小便少;秋冬汗少,则小便多,可为明证。汗不能止,水液能外而不能内,故小便难也。津液从皮毛外泄,则四肢筋脉不濡,屈伸为之不利。夫汗出恶风,原属桂枝汤本证,惟表阳不固,不得不于本方中加熟附子一枚,以固表阳。但令表阳能复,卫气之属于皮毛者,自能卫外而为固,于是漏汗止,而诸恙自愈矣。

恽铁樵《伤寒论辑义按》

太阳病,发汗,遂漏不止。其人恶风,小便难,四肢微急难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。《玉函》《脉经》《千金翼》“汗”前有“其”字,“漏”后有“而”字。

成无己云:太阳病,因发汗遂漏不止而恶风者,为阳气不足。因发汗阳气益虚,而皮腠不固也。《内经》云:膀胱者,州都之官,津液藏焉,气化则出。小便难者,汗出亡津液,阳气虚弱,不能施化。四肢者,诸阳之本也。四肢微急,难以屈伸者,亡阳而脱液也。《针经》曰:脱液者,骨属屈伸不利,与桂枝加附子汤,以温经复阳。

柯韵伯云:太阳固当汗。若不取微似有汗,而发之太过,阳气无所止息,而汗出不止矣。

方有执云:恶风者,太阳中风,本自汗出,腠理疏而恶风。既漏不止,则腠理愈疏,而恶愈甚也。

丹波元简云:喻氏以恶风为外风复入所致,恐不然也。

徐大椿《伤寒类方》云:此发汗太过,如水流漓,或药不对证之故。中风本恶风,汗后当愈,今仍恶风,则表邪未尽也。

铁樵按:自此节以下,一节一法,一证一药,语语金科玉律,汗牛充栋之医书,只是从此中拾得一二剩义。仲景书之可贵者在此,各注不过供参考、备浏览。凡治学,当胸中先有线索,然后能将所得连成一串,积久自然有成,研求自有意味。否则旧注虽多,异说纷纭,徒乱人意,不但治伤寒如此,学者知之。又成注引《针经》“脱液”为言,乍读之,必不能明了,兹为说明如下:“脱液者,骨属屈曲不利”,此两语若随便读过,两句本不相连,脱液与骨不利亦无何等连带关系,脱液骨不利更与附子不生关涉。若于临床治病之顷,欲寻一脱液骨不利之病证,恐终竟不可得,附子亦终竟不能用也。须知脱液是津液干枯,凡汗多亡阳者,固津液干枯,即下之过当,亦津液干枯。今人遇此,皆用石斛,皆是不明古书真义,无有不杀人者。一,须知少阴与阳明皆有津液干枯。阳明当正治,所以津液干枯,由于发热化燥热也,以药清之则愈。所谓清药,黄芩、黄连、知母、石膏、大黄、芒硝皆是,随病之轻重,有积无积而用之。不必石斛,石斛亦不效。少阴当从治,少阴之津液干枯,为下焦之肾阳不能上蒸,气化失职所致虚也,从治当以热治热,舍附子莫属。二,欲知津液干枯之究属阳明,抑是少阴,当问来路与兼证。例如下后而津液干枯,汗后而津液干枯,即与单纯发热化燥之津液干枯有别。东国喜多村《伤寒疏义》云:实则太阳,虚则少阴;实则阳明,虚则太阴;实则少阳,虚则厥阴。此最明显。三阳皆实,三阴皆虚。太阳有一汗之不足而再汗者,阳明有一下之不足而再下者。再汗再下以何物为标准,须视其舌色与脉。脉不虚,舌不干,皆阳证。若下后汗后而干,即是脱液。此特为初学说法,若治医稍久,一望即能辨识。同是干枯之舌,阳明、少阴故迥然不同,且阳明腑证,舌苔纵黄厚不干,即干亦不枯。故“脱液”字当专属少阴,阳明无脱液。虚实寒热之辨,以此为标准,生死从此而分界。非可以模糊影响之谈,偏执武断之见,以为应付而胜任愉快者。故又当注意兼证。本条之“汗漏不止,其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者”皆是也。汗漏不止,恶风,是桂枝证;小便难,四肢微急难以屈伸,是附子证。何以言之?《内经》云:阳扰于外,阴争于内,九窍不通。盖阴阳为交互的,为相辅的,阴病阳无不病,阳病阴无不病。其云“九窍不通”,目无泪,鼻无涕,口无津液,耳聋,二便难也。阴阳病相似处最多:少阳耳聋,少阴亦耳聋;阳明口干,少阴亦口干;阳病溲短赤,阴病溲亦短赤。前代医集,往往于此等处言之不能详析。须知小便难即九窍不通之渐。本论以蜷卧但欲寐为少阴证,四肢微急,难以屈伸,即蜷卧之渐也。

桂枝加附子汤

桂枝三两,去皮 芍药三两 甘草三两,炙 生姜三两,切 大枣十二枚 附子一枚,泡,去破皮,八片

徐彬云:此阳气与阴津两亡,更加风气缠绵。若用四逆,则不宜干姜之燥;若用真武,则不宜苓术之渗湿。故用桂枝汤加附子,以固表祛风,而复阳敛液也。

周扬俊云:仲景何遽用附子?观本文云“遂漏不止”,知其漏正未有止期也。人身津液有几,堪漏而无已邪?故以附子入桂枝汤中,即为固表回阳上剂。

钱璜云:此方于桂枝全汤内加附子,故多一“加”字。“伤寒八九日风湿相搏”条下之桂枝附子汤,芍药已去,非桂枝全汤,乃另是一方,故无“加”字。

丹波元简云:《千金方》治产后风虚,汗出不止,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝附子汤,即是此方,正见孙公运用之妙矣。《叶氏录验方》救汗汤,治阳虚自汗,即此方,出《虚劳门》。《本事方》云:有一士人,得太阳病。因发汗汗不止,恶风小便涩,足挛曲而不伸。予诊其脉浮而大。浮为风,大为虚。予曰:在仲景方中有两证,大同而小异,一则小便难,一则小便数。用药稍差,有千里之失。仲景第七证云:太阳病,发汗遂漏不止。其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤。十六证云:伤寒脉浮自汗出,小便数,心烦,微恶寒,脚挛。反与桂枝,欲攻其表,此误也。得之便厥,咽中干,烦躁吐逆。一则漏风小便难,一则自汗小便数,或恶风,或恶寒,病各不同也。予用第七证桂枝加附子汤,三啜而汗止。佐以甘草芍药汤,足便得伸。

《伤寒类方》云:四肢为诸阳之本,急难屈伸,乃津脱阳虚之象,但不至亡阳耳。若更甚而厥冷恶寒,则有阳脱之虞,当用四逆汤矣。又云:桂枝同附子服,则能止汗回阳。成本第十卷,此方后附术附汤方,全书乃移载本条后。

冉雪峰《冉注伤寒论》

太阳病,发汗遂漏不止,其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。玉函,脉经,千金翼,汗上有其字。漏下有而字。

柯韻伯曰:太阳固当汗,若不取微似有汗,而发之太过,阳气无所止息,而汗出不止矣。汗多亡阳,元府不闭,风邪乘之,故复恶风。汗多于表,津弱于里,故小便难。四肢者,诸阳之本。阳气者,精则养神,柔则养筋,开阖不利,寒气从之,故筋急而屈伸不利也。此离中阳虚,不能摄水,当用桂枝以补心阳,阳密而漏汗自止矣。坎中阳虚,不能行水,必加附子以回肾阳,阳归则小便自利矣。内外调和,则恶风自罢,而手足便利矣。

徐灵胎曰:太阳病发汗,遂漏不止,此发汗太过,如水流漓。或药不对证之故。其人恶风者,中风本恶风,汗后当愈,今仍恶风,则表邪未尽也。小便难者,津液少也。四肢微 急,难以屈伸者,四肢为诸阳之本,急难屈伸,乃脱液阳虚之象,但未至亡阳耳,桂枝加附子汤主之,桂枝同附子服则能止汗回阳。若更甚而厥冷恶寒,则有阳脱之虑。当用四逆汤矣。

陈修园曰:太阳病固当汗之,若不取微似有汗,而发汗太过,遂漏不止。前云如水流漓,病必不除,故其人恶风。犹然不去。汗涣于表,津竭于里,故小便难。四肢为诸阳之本,不得阳气以养之,故微急,且至难以屈伸者,此因大汗以亡阳。因亡阳以脱液。必以桂枝加附子主之。方中取附子以固少阴之阳,固阳即所以止汗,止汗即所以救液。其理微矣。

恽铁樵曰:脱液者,骨属屈伸不利,此两语本不相连。须知脱液是津液干枯,凡汗出在阳者,固津液干枯,即下之过当,亦津液干枯,少阴与阳明,皆有津液干枯。阳明当正治,所以津液干枯,由于发热化燥,热也,以药清之则愈。少阴当从治,少阴津液干枯。为下焦之肾阳不能上蒸,气化失司所致,虚也。从治当以热治熟,舍附子莫属。阳明少阴,固迥然不同,且阳明府证,舌胎纵黄厚不干,即干亦不枯,故脱液字当专属少阴,阳明无脱液,虚实寒热之辨,以此为标准。又当注意兼证,汗漏不止恶风。是桂 枝证。小便难,四肢微急,难以屈伸,是加附子证。阴阳相似处最多。前代医集,往往于此等处,言之不能详析,须知小便难,即九窍不通之渐,本论以踡卧但欲寐为少阴证,四肢微急,难以屈伸,即踡卧之渐也。

冉雪峰曰:太阳里面,即是少阴。有少阴证者,不可发汗,经有明训,从来注家诠释汗漏不止,多以为是桂枝证误服麻黄方,其实原书本栏,是反复研究桂枝,无事扯向麻黄。查桂枝汤方后注云,温复一时许,遍身亵亵微似有汗者益佳。又日若一服汗出病瘥,停后服,不多尽剂,若不汗,更服依前法。观此,则不宁麻黄为汗剂,桂枝亦为汗剂,不过麻黄发散,令无汗为有汗。桂枝和解,令汗出为汗止。性质作用不同。汗多的病变,有几个转归,曰亡阳,曰亡阴,或阴阳俱竭、本节则未至阴阳俱竭,亦未至亡阴亡阳,但已达到阴阳俱虚境界。人身汗尿,系由毛细血管血浆分泌面来。由玛氏小体输出尿管则为尿,由汗腺出皮毛汗孔则为汗。气随汗泄,阴液既夺,阳气亦浅,汗漏不止,本阴液受伤,而握其要曰阳亡。四肢微急,本阳气不实,而探其本,曰液脱。阴阳互换互根,关连密切,阴平阳秘,精神乃治。阴阳离决,精气乃绝。故合言之,阴阳同处太极,其为物不贰。分言之,各具理性,两两正处相反地位,安容混乱,此等关键,关系甚大,然在病理上既可由汗漏而亡阴,亡阴而亡阳,在治疗上亦可由回阳而止汗,止汗而救液。麻黄附子汤,是太阳麻黄证。求到少阴用附子,此条是太阳桂枝证,求到少阴用附子。真武汤是救里寒亡阳之失,急于回阳用附子。本条是救表寒漏风之失,急于温经用附子。附子鼓舞细胞,奋起机能,气到水到,水到气到。究之附子阳刚,津竭火炽禁用。柯韻伯云:服桂枝汤后大烦渴,是阳陷于里,急当滋阴,故用白虎加人参以和之,用麻黄汤遂漏不止,是阳亡于外,急当扶阳,故用桂枝加附子以固之。学者比拟互参,谨察表里寒热,不难整个不透彻,头头是道云。

桂枝加附子汤

桂枝三两(去皮) 芍药三两 甘草二两 生姜三两(切) 大枣十二枚(劈) 附子一枚(炮去皮,破八片)

上六味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升,本云桂枝汤,今加附子,将息如前法。玉函昧下有㕮咀三物四字,本云作本方,成本,不载本方,第十卷云,于桂枝汤方内加附子一枚,炮去皮破八片余前法,康平本云桂枝汤今加附子系小字衬注。

徐忠可曰:此阳气与阴液两亡,更加风气缠绵,若用四逆,则不宜干姜之干燥。用真武,则不宜茯苓之渗湿。故用桂枝汤加附子。以固表驱风,而复阳敛液也。

钱天来曰:此方于桂枝汤全方内加附子者,敢多一加字。伤寒八九日,风湿相搏条下之桂枝附子汤,芍药已去,非桂枝全汤,乃另是一方,故无加字。

丹波元简曰:千金方治产后风虚,汗出不止,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝附子汤,即是此方,正见孙公运用之妙。叶氏录验方,救汗汤治阳虚自汗,即此方,出虚劳门。

胡希恕《胡希恕伤寒论讲座》

太阳病,发汗,遂漏不止,其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。

这个与“桂枝本为解肌”那节正是相反的,那个是桂枝汤不能用于麻黄汤证,(即)“脉浮紧,发热,汗不出”的那个麻黄汤证。这个呢,它是桂枝汤证误用了麻黄汤。含义是这样的,书上倒没明写。它是太阳病桂枝汤证,而用麻黄汤发其汗,“遂漏不止”。怎么知道它是这个意思?就从一个“遂”字,这个“遂”字是一个含褒贬之辞。古人用字净在字上琢磨,发汗“遂”就汗漏不止,(暗示说)这个发汗是错误的呀。太阳病不应该发汗吗?(应该,)但桂枝(汤)证用麻黄汤发汗是错误的,所以发汗“遂”就汗漏不止,大汗亡阳。

“其人恶风”,这个恶风就跟前面(所讲一致),“病有发热恶寒者,发于阳也;无热恶寒者,发于阴也”,光恶风寒了,它不发热,这就说是陷入阴证了,表当然也没解,大汗淋漓,病必不除。由于津液丧失太多,“小便难”。体液大量亡失,小便没有,所以说“小便难,四肢微急,难以屈伸”。四肢微有些拘急,就是痉挛,而屈伸费劲,难以屈伸。屈伸就是弯回来,伸出去,一曲一伸嘛。这都是由于津液丧失太多了,组织枯燥才有这种情况,肌肉马上就拘挛。这是由于病发汗过了,应该用桂枝汤,用了麻黄汤了,虚极就变成阴证了。汗多,体温放散得当然也多了,所以亡津液同时也能亡阳。

这个时候用桂枝汤就不行,得加附子。附子这个药辛温,是个热药,有亢奋作用。同时这个药在临床上,它能够复兴代谢机能。是生物都老在新陈代谢,这种(新陈代谢的)机能要是沉衰,附子很有恢复它的力量。如果这种机能沉衰,反映在里,下利清谷,四肢厥逆,你要用附子配合干姜这类药,(如)四逆汤、通脉四逆汤都是。如果这种沉衰的机能反映于表,就是反映于外表,你就用附子配伍麻黄、桂枝这类的药。也就是后面要讲的少阴病,麻黄附子细辛汤,它也同太阳病一样,该发汗也得用麻黄,该解肌也得用桂枝。这个汗漏不止,一直出汗较甚,大发汗是不行了,也得解肌。但这样子虚而现阴寒的状态,你只用桂枝汤是不行了,非用附子。这个(桂枝加附子汤)吃下去,既能够达到解表的作用,同时这种沉衰机能也能恢复。附子有这些作用。这个(病证)可见也是少阴病范围,也就是桂枝汤证而现阴虚证(按:此处胡老所说“阴虚证”特指阴证、虚证,而非教材的“阴津虚证”,下同)的话,加附子。表证阴虚还是(属)少阴。

表证有两种:一种是太阳,表阳证;一种是少阴,表阴证。桂枝加附子汤证就是桂枝汤证而陷于阴证,就是少阴病现桂枝汤证。那你光用桂枝汤是不行的,(因为)它是一味恶寒而不发热。当然也怕风。它也出汗,出汗出得更凶了。那么我们(怎么)来应用呢?比方说少阴病,它有自汗、脉微细、但欲寐这些情况,那你不能用麻黄附子甘草汤,虽然无里证,也不能用麻黄附子甘草汤,你得用桂枝汤加附子,就是这个意思。所以这个方剂(桂枝加附子汤)的应用标准,就是桂枝汤证而陷入少阴病。当然了本段的说法也可以作为参考嘛,汗漏不止,四肢拘急,难以屈伸,恶风得厉害,不发烧。也不一定不发烧,但人不(自觉)发热。

任应秋《伤寒论语译》

太阳病,发汗,遂漏不止,其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。

桂枝加附子汤方

桂枝三两,去皮 芍药三两 甘草三两,炙 生姜三两,切 大枣十二枚,擘 附子一枚,炮,去皮,破八片

上六味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升。本云,桂枝汤今加附子,将息如前法。

【校勘】《玉函经》《脉经》《千金翼方》:“汗”字上有“其”字;“漏”字下有“而”字。

桂枝加附子汤。《玉函经》:甘草作“二两”;“味”字下有“㕮咀三物”四字;“本云”作“本方”。成无己本:不载本方,只于第十卷云:“于桂枝汤方内,加附子一枚,炮去皮,破八片,余依前法。”

【音义】漏,音陋,渗泄不止的意义。难,不通畅。急,拘急,即屈伸运动不自如。

【句释】“发汗,遂漏不止”,为发表太过,汗腺过分兴奋,不能遏止,而失去平衡的现象。“小便难”,正是水分损失的结果。“四肢微急,难以屈伸”,由于水分损失太多,体液缺乏,运动神经失掉濡养,便使四肢屈伸不自如,而微现强直拘急。

【串解】成无己云:“太阳病,因发汗遂汗漏不止而恶风者,为阳气不足,因发汗阳气益虚,而皮腠不固也……小便难者,汗出亡津液,阳气虚弱,不能施化……四肢微急,难以屈伸者,亡阳而脱液也……与桂枝加附子汤以温经复阳。”

凡发表药分两失当,服不如法,或者药不对证,均能够使水分脱失,体温耗散,而造成阳虚脱水的证候,所以桂枝汤的煮服法云:“遍身[插图][插图],微似有汗者益佳,不可令如水流离,病必不除。”这条的“遂漏不止”,也就是成了如水流离的大汗,以至于有阳虚脱水的演变,所以急用桂枝加附子汤扶阳生津。

【语译】太阳病本应当发汗解表,假如发汗太过,汗出多了,而造成体温耗散,水分脱失的阳虚证候时,病人便越是恶风,小便也不通畅了,四肢运动拘急,屈伸不自如,这时只有急用“桂枝加附子汤”来扶阳生津。

【释方】陆渊雷云:“此方以桂枝汤畅血运,敛汗,即所谓调和营卫也,以附子恢复细胞之生活力,即所谓回阳,所谓温经也。附子为兴奋强壮药,能兴奋全身细胞之生活力,起机能之衰弱,救体温之低落……至桂枝加附子汤之证,本不甚剧,不过津液略伤,阳气微损而已。若真正伤津亡阳,又非此汤之所主矣。又,此条药证相对,丝丝入扣,汗漏者,桂枝、芍药、附子所主。恶风者,附子、桂枝、生姜所主。小便难者,桂枝、附子所主,四肢微急,难以屈伸者,附子、芍药、甘草、大枣所主,学者于此等处,最宜体味。”

总之,本方的基本精神,是以桂枝汤调和营卫,加附子的温经回阳。

刘渡舟《伤寒论诠解》

太阳病,发汗,遂漏不止,其人恶风,小便难,四支微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。

桂枝加附子汤方:

于桂枝汤方内,加附子一枚,炮,去皮,破八片,余依前法。

【解析】本条论述过汗伤阳而表未解的证治。

太阳病,发汗本是正治之法,今发汗后见漏汗不止,是卫阳不固,汗孔不合之故。造成这种情况的原因,注家认为多见于太阳中风误服麻黄汤,“虚其虚”,以致阳不摄阴,卫不固表;也可见于用桂枝汤汗不得法,温覆太过,以致发汗过多。桂枝汤方后注云“不可令如水流漓,病必不除”,可见漏汗不止,反使在表之邪并不能解除。“汗为阴液”,“阳加于阴谓之汗”,汗是阳气蒸化津液而成。漏汗不止,必伤阳损液而见诸种变证。“其人恶风”,指出恶风寒的程度较原来的中风证恶风寒更重,是过汗伤阳,卫阳不固之故;“小便难”,指排尿不利。《素问·灵兰秘典论》谓:“膀胱者,州都之官,津液藏焉,气化则能出矣”。今过汗伤阳损阴,膀胱津少气冷,化源不足,气化无力,故小便点滴不畅;“四支微急,难以屈伸”,是指四肢轻度拘急,活动不能自如。四肢为诸阳之本,阳气者,精则养神,柔则养筋。今阳虚液伤,四肢失却阳气之温煦,阴液之滋养,故觉拘急而活动不能自如。综上所述,可知其病原因在于发汗太过;主证是漏汗不止;主要病机是卫阳大伤而阳不摄阴。故其治疗当固阳止汗,调和荣卫,用桂枝加附子汤。为什么大汗后阴阳两伤而治疗却只用补阳药,不用滋阴药?这是因为,阴伤乃由阳虚表不固,以致阴液丢失太多所引起。主要矛盾在于阳虚表不固,扶阳即可以摄阴。且阳生则阴长,阳气恢复,气化功能正常,阴液就可自行恢复,所以不必加滋阴之品。

附子辛甘大热,能温肾助阳,回阳救逆。少阴肾阳得复,则卫阳充实,卫外为固,漏汗自止。气化正常,阴液渐复,则小便自然得以通利。

此证属表阳虚漏汗不止,已接近于亡阳,急当用附子扶阳固表,绝非黄芪、浮小麦、龙骨、牡蛎之类所可止。至于表气虚,肺气不固之自汗,则可使用李东垣补中益气汤、保元汤之类,重用黄芪常可取效,也非本方所宜。后世注家或云本条在表之风邪未去,或云在表之风邪已去。但无论有无表邪,均可使用本方。因桂枝汤既可解肌祛风,也可调和营卫而治表虚。

曾治一女子,汗漏不止,先用黄芪、浮小麦、龙骨、牡蛎等无效,因其无热象,遂用桂枝加附子汤,药后漏汗得止。有不少医生不敢用附子,实际上此药用之得当,常获奇效,只要认证准确,即可放胆使用,不必过于疑虑。

倪海厦《伤寒论》

太阳病,发汗、遂漏不止,其人恶风,小便难,四支微急。难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。

这些都是桂枝汤的变证,如果开药量太过,或喝太急,应该二小时后才喝第二剂,造成汗流太多止不住,汗一直往外流,这病人有恶风,因为表虚,毛孔都开着,小便难,小便少了,因为水都被汗排掉了,所以病人脱水,津液不够了,造成四肢微急,因为四肢都靠水份血液来营养它,一旦不足,就会有抽筋的现象,所以难以屈伸者,这时就用「桂枝加附子汤」。

附子就是玄武,这里的附子是炮附子,附子本身是在中药里最黑最咸的药,附子是乌头的根,平常三年采收的就叫做附子,附子是非常阳热的药,所以叫附子为玄武,附子入肾,生附,就是附子采收后,用明矾泡一下、晒干就入药;附子有毒,因为附子的表皮上黑黑的毛会黏在气管,造成一直咳,所以要刮皮,或用棉布包住。生附子是通经温里寒的,此经指的是全身的血脉神经的经,一吃下去,全身的血脉神经都会打通。炮附子专门温肾阳的,肾阳不足,小便就会很清白、腰酸、遗精、脸色白黄得很虚弱。肾阴不足,就是肾水不够,精子就不是很好,肾和膀胱相表里,膀胱经是人身体中主表的最大的一条经脉,所以炮附子除了温肾阳还能固表,所以一吃下去,皮肤毛孔马上收起来,一滴汗都不流出去,汗会马上止掉。但是单吃炮附子是不行的,必须加在桂枝汤中,靠桂枝的力量把炮附子带到皮肤表面,才能发挥固表的作用。

破八片大约三钱,这是救逆的,平常两钱就够了,像十岁小孩五分就够了。炮附子就是生附子皮剥掉切片,直接在铁锅上面干炒。

二四条这人就是发汗太过了,表里两虚,汗流不止恶风,就是表虚了,小便难,四肢微急,就是里也虚了,这时可用桂枝汤加附子。

临床上有一种情形,从北方寒冷地区来的病人,天生毛孔腠理比较密实,结果开了麻黄汤给他,他不会发汗,一直在小便,这个时候我们不必硬要发汗。

桂枝加附子汤方

桂枝三两 芍药三两 甘草二两炙 生姜三两 大枣十二枚 附子一枚,炮,去皮破八片

右六味,以水六升,微火煮取三升,去滓,适寒温,服一升。若一服汗止,停后服。

适寒温。等温了再服,若一服汗止,停后服,吃完一服后,汗停了就不要再喝了。

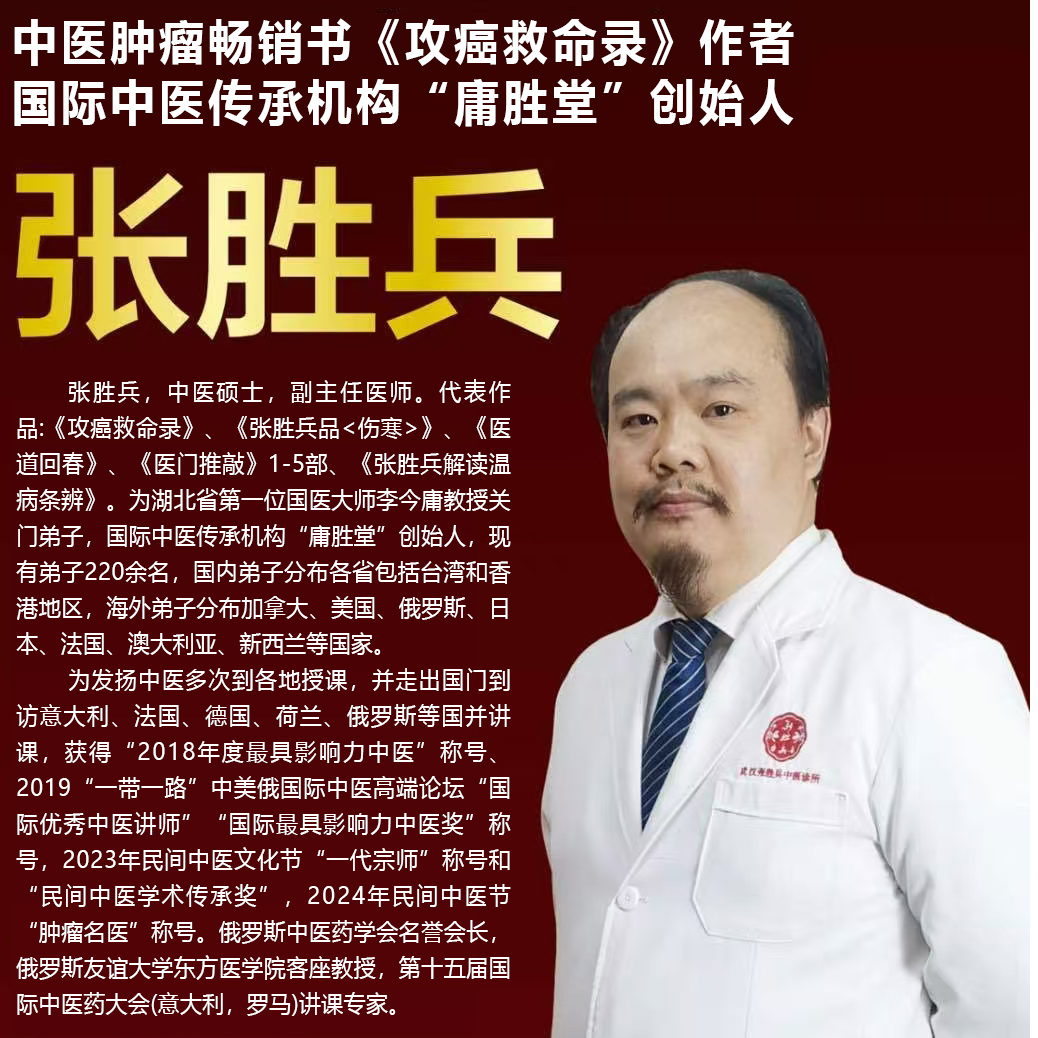

张胜兵《张胜兵品<伤寒>》

太阳病,发汗、遂漏不止,其人恶风,小便难,四支微急。难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。

以下解读内容为精简版,详细解读请查看:第十七讲:张胜兵品《伤寒》之太阳病(19-20条文)桂枝加附子汤

翻译成大白话就是:太阳病发汗太过,导致汗出个不停,病人怕冷怕风,小便量少,四肢轻微拘急、屈伸不利,这时候用桂枝加附子汤就对了。

桂枝加附子汤的组成:桂枝三两、芍药三两、炙甘草三两(注意《玉函经》里甘草是二两)、生姜三两、大枣十二枚、附子一枚。煮法是七碗水煮成三碗,温服一碗。这里要提个醒,原文特别说明是在桂枝汤基础上加附子,护理方法和桂枝汤一样,喝药后还是要喝热粥助汗的。

这个条文的关键在于发汗太过导致的问题。张仲景在桂枝汤的注意事项里早就说过:"遍身微似有汗最佳,别让汗像流水一样,否则病好不了"。但临床常犯两种错:要么该用桂枝汤却误用麻黄汤,要么桂枝汤用量过大,或者病人本身阳虚没兼顾到,结果汗出不止,阳气外泄。

汗漏不止会带来哪些问题呢?首先是恶风加重,因为体表阳气更虚了。其次是小便难,这里有两个原因:一是汗多伤津,膀胱里水分减少;二是阳虚无力气化,就像火炉不旺烧不开水一样。四肢拘急是因为津液流失,筋脉失去濡养,就像机器缺润滑油会卡顿。

这时候为什么用桂枝加附子汤?桂枝汤本身调和营卫,芍药养阴,加上附子这味"回阳救逆第一品",能温阳固表,把外泄的阳气收回来。附子就像给身体加了个安全阀,让汗止得住,同时配合热粥补充津液,四肢拘急自然缓解。

后世医家把这个方子用得特别活。比如阳虚感冒,病人平时就怕冷,感冒后汗多恶寒,用桂枝加附子汤效果特别好。还有个再造散,就是专门治阳虚感冒的,思路就是从这儿来的。

不过别小看这个方子,它不只是治感冒。有位慢性白血病患者,汗多且血小板减少,我用了桂枝加附子汤加人参黄芪,汗止了,血小板也升上来了。还有阳虚滑精的年轻人,在桂枝加龙骨牡蛎汤里加附子,遗精也控制住了。更神奇的是治崩漏,有个女性月经淋漓不尽,怕冷腹痛,用桂枝加附子汤加艾叶炭、炮姜炭,几天就止住了。

这些案例说明什么?中医治病关键是抓病机。桂枝加附子汤针对的是阳虚不固、津液外泄的病机,不管是汗、精、血,只要是阳虚导致的外漏,都能用。就像修水管,哪里漏就补哪里,但关键是要找到漏的根本原因——阳气这个"阀门"没关好。

学《伤寒论》最忌死记硬背,要理解方子背后的道理。桂枝加附子汤告诉我们:阳气是固摄阴液的根基,汗出太多会伤阳,阳伤又会加重漏汗,形成恶性循环。附子就像给身体充电,桂枝汤调和阴阳,两者配合才能打破这个循环。

最后说句心里话,中医不分科,分科的是人。真正的高手,内外妇儿都能看,因为病机是相通的。就像武林高手,不管对方出什么招,都能用内劲化解。咱们学中医,学的就是这种"内劲",抓住了理法方药的核心,什么病都能治。

最后编辑于 04-04 · 浏览 1640

伤寒论名家解读汇编

伤寒论名家解读汇编