张胜兵品《伤寒》第118讲:太阳病(141条 · 千古疑案最新解读)

注:本文为听课粉丝根据录音整理而成,如有误差,还请海涵!

为了更加方便大家学习和交流,另外为大家提供两个学习本免费课程的渠道:

1、喜马拉雅搜索“张胜兵品《伤寒》”,音频课程,正在连载,已更新至250余讲;

2、微信搜索“张胜兵中医”公众号,同步连载音频+文字课程,欢迎一起学习交流。

张胜兵品《伤寒》

第118讲:太阳病(141条 · 千古疑案最新解读)

太阳病当汗解之,反以冷水降肤温,

热劫不去入里烦,外寒里热文蛤汤,

若不愈为小结胸,小陷胸汤服之愈,

若以冷水灌入胃,寒实结胸寒水结,

结之胃肠五苓散,若在胸膈白散服。

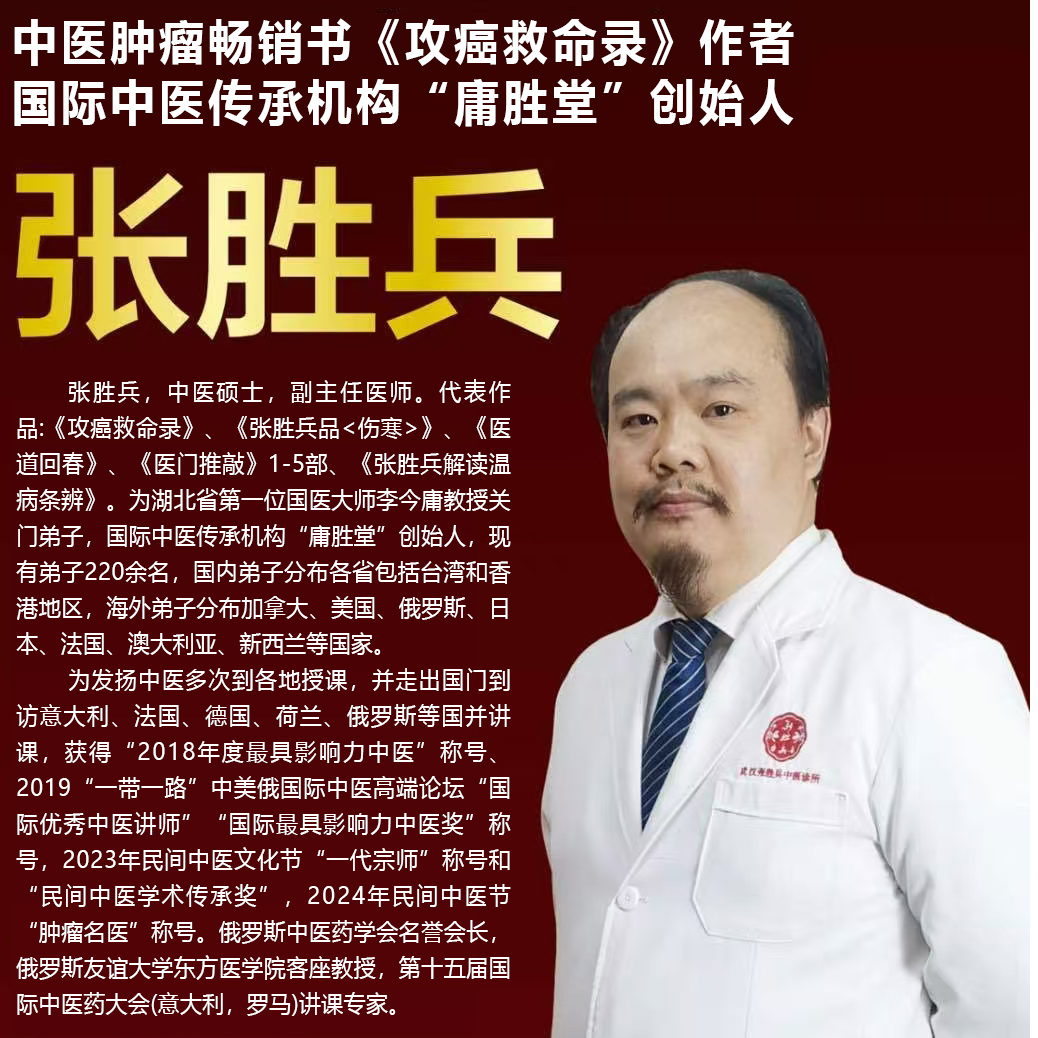

大家好,我是张胜兵,今天是2022年的11月28号,现在是晚上的九点过八分,感谢大家守候在手机或者电脑旁,来收听我为大家讲的《伤寒论》。

大家好,我是张胜兵,今天是2022年的11月28号,现在是晚上的九点过八分,感谢大家守候在手机或者电脑旁,来收听我为大家讲的《伤寒论》。

那么刚才这首开篇诗,是我鼓起勇气写的,为什么叫鼓起勇气写呢?因为1800年来没有人用我这种思路来解读《伤寒论》第141条条文。

第141条条文的确有问题,有错简。那么错简,只是这一个简的次序出现了问题,并不是说这里有衍文。有的人认为这里有衍文,我不同意,为什么?衍文就是指张仲景(原文)本身没有的,后人加上去的,是多余的文字,画蛇添足的文字。但是这141条条文里面没有多余的文字,最多就是错简。错简并不是这个简错了,而是错位了,在位置上需要换一下,因为这个古版的《伤寒论》,它们是在竹简上刻的。

在竹简上刻的,这个连接竹简的绳子如果是断了,那么这个竹简出现先后次序的错误,这个是有可能出现的,但是你说里面有衍文,多出的文字,那我个人认为恐怕不是。

今天,我用我的理解,结合《金匮要略》对应起的条文来把第141条条文我认为错简的地方调一下次序,然后完整地解读一遍给大家听,大家看是否符合张仲景本意。1800年来的任何医家,只要认为第141条条文里面有衍文的,我一律不看,因为这条条文没有衍文。

比方说刘渡舟刘老,他就认为这条条文里面衍文很多,把衍文去掉之后,然后在那里自我解释,自我解读,而且自我感觉良好。胡希恕胡老也认为有,说这里面有错误,有衍文。所以胡希恕胡老和刘渡舟刘老,这两位的解读恕我张某人不敢苟同。至于其他医家牵强附会的解读,也恕我张某人不敢苟同。

今天我将宋本《伤寒论》141条条文的每一个字都念给大家听,然后通过我认为的错简,把这个次序稍微调一调,让大家再看看我解读的是否正确,然后为了让大家认为我解读的这个是否合理,我还会引用《金匮要略》的几条条文来进行前后对照,这样大家再回过头来看我今天写的这首诗,就明白了我写的究竟是什么。

好,先把宋本《伤寒论》的第141条条文一字不落的,我们看一看。

141条条文:病在阳,应以汗解之,反以冷水潠之,若灌之,其热被劫不得去,弥更益烦,肉上粟起,意欲饮水,反不渴者,服文蛤散;若不差者,与五苓散;寒实结胸,无热证者,与三物小陷胸汤,白散亦可服。

文蛤散方

蛤五两

右一味为散,以沸汤和一方寸匕服,汤用五合。

五苓散方

猪苓十八铢,去黑皮,白术十八铢,泽泻一两六铢,茯苓十八铢,桂枝半两,去皮

右五味为散,更于臼中杵之。白饮和方寸匕服之,日三服,多饮暖水,汗出愈。

白散方

桔梗三分,巴豆一分,去皮心,熬黑,研如脂,贝母三分

右三味为散,内巴豆,更于臼中杵之。以白饮和服,强人半钱匕,羸者减之。病在膈上必吐,在膈下必利,不利,进热粥一杯,利过不止,进冷粥一杯。身热,皮粟不解,欲引衣自覆,若以水潠之、洗之,益令热劫不得出,当汗而不汗则烦。假令汗出已,腹中痛,与芍药三两如上法。得出,当汗而不汗则烦,假令汗出已。腹中痛,与芍药三两如上法。

如果按照宋本《伤寒论》的原文去解读的话,这里至少有几个地方自相矛盾,解读不清。说明了什么?说明宋朝的负责整理《伤寒论》的林亿等人,对于这条条文可以认为是狗屁不通。为什么?因为他自相矛盾的地方自己都无法解释了,我不知道他为什么整理成这样,但是,他们这个发掘的这个简文,这个竹简,他又没有办法还原,所以,就写成了这么个样子。

最有争议的地方,别说争议,公开的错误,几乎任何医家都认为这里不对,寒实结胸,无热证者,与三物小陷胸汤,白散亦可服。这个三物小陷胸汤和小陷胸汤是我们前面所讲过的,是痰热互结的结胸,是治疗热证的。而在这个地方来治疗寒实结胸,显然自相矛盾。后面又来一个白散亦可服,而白散里面有巴豆,巴豆的温性是很强的,它和小陷胸汤,两个药方一温一寒,刚好相反,怎么可能一个病既能用寒药,又能用热药治疗?所以在这个地方,完全是自相矛盾。这是一个很明显的错误。

另外还有一个错误,就是文蛤散。那么文蛤散,他在这里说的是:应以汗解之,反以冷水潠之,若灌之,其热被劫不得去,弥更益烦,肉上粟起,意欲饮水,反不渴者,服文蛤散。

文蛤散在《金匮要略》里面是治疗糖尿病的,我们看一下《金匮要略》怎么说?我说的这个糖尿病是让大家能听懂一点,是治疗消渴,中医叫消渴的。我们看《金匮要略·消渴小便不利淋病脉证并治第十三》里面关于文蛤散的这个原文。

他说:渴欲饮水不止者,文蛤散主之。

文蛤散方

文蛤五两

上一味,杵为散,以沸汤五合,和服方寸匕。

但是141条全文怎么说的?凡不渴者,服文蛤散。而《金匮要略》说渴欲饮水不止者,文蛤散主之。很显然,《金匮要略》里面关于消渴的文蛤散和《伤寒论》里面141条里面的文蛤散绝对有一个是错误的。为什么?因为它们俩自相矛盾了,而这两本书,《伤寒论》和《金匮要略》合在一起叫《伤寒杂病论》,都是张仲景的作品,怎么可能会出现相反的情况?因此,我们判定这两处一定有一处是错的。那么,我们从哪里可以推出这里是错的?错在哪里?

我们再看《金匮要略·呕吐哕下利病脉证治第十七》里面有一个方子叫文蛤汤,我们看文蛤汤的条文的原文是怎么说的:

吐后,渴欲得水而贪饮者,文蛤汤主之,兼主微风脉紧头痛。

文蛤汤方

文蛤五两,麻黄、甘草、生姜各三两,石膏五两,杏仁五十枚,大枣十二枚

上七味,以水六升,煮取二升,温服一升,汗出即愈。

发现没有,这叫文蛤汤。

而《金匮要略》有出现的文蛤散和文蛤汤,与《伤寒论》141条所出现的文蛤散那一对比,我们就发现什么?发现第141条的文蛤散,它就是《金匮要略》里面所说的文蛤汤。因此,第141条里面有一个错误,就是服文蛤散是错的,应该叫文蛤汤,因为文蛤散只有一味药,就是文蛤,而文蛤汤,它的组成成分是大青龙汤减去麻黄的量,去掉了桂枝加文蛤所组成的。很显然,文蛤汤它是可以治疗表寒内热的。根据条文所显示,病在阳,应以汗解之,反以冷水潠之,若灌之,其热被劫不得去,弥更益烦,肉上粟起,意欲饮水,反不渴者。那么根据这些来判断,这就是一个外寒内烦的证型,很显然,它应该用文蛤汤,而不是文蛤散。

所以,这是第二处错误,这处错误我们必须要参考《金匮要略》的原文才能够得出答案。可惜啊,很多医家不知道经文互参,这里的文蛤散很多医家都没有解读清楚,甚至一带而过,做学问岂能如此草率?

我们再看第三处非常明显的错误。在哪里呢?在白散方的服用方法后面的说明里面。

白散方

桔梗三两,巴豆一分,去皮心,熬黑,研如脂,贝母三分。

上三味为散,纳巴豆,更与臼中杵之,以白饮和服,强人半钱匕,羸者减之。病在膈上必吐,在膈下必利。不利,进热粥一杯,利过不止,进冷粥一杯。从这里开始,后面的就前言不搭后语。身热,皮栗不解,欲引衣自覆。若以水潠之,洗之,益令热劫不得出,当汗而不汗则烦,假令汗出已。腹中痛,与芍药三两如上法。这跟白散方有一毛钱关系吗?

这叫前言不搭后语,很显然是错简,不知道编写宋版《伤寒论》的这些人,他们是怎么想的,这样来糊弄皇帝吗?这可是皇帝让你们写的,那么这一段条文应该在哪里?应该在文蛤散的方的后面,而且文蛤散他也搞错了,他和文蛤汤搞错简了,严格来说应该是文蛤汤。然后这个说明附在文蛤汤的后面,如果说不是附在文蛤汤的后面,那又是前言不搭后语了。那假令汗出已,腹中痛,与芍药三两如上法。芍药三两磨着吃,磨成粉吃?显然不是。是熬到汤剂里喝的,因此这里的文蛤散一定是文蛤汤。那么身热,皮栗不解一直到如上法,应该是粘在文蛤汤的这一个服用方法的后面,不是在白散方的后面,这是第三处错误。

我们再看第四处错误。如果说前面三处错误,历代医家有很多各有观点的已经指出来了,那么我张某人或许是鹦鹉学舌,学他们这些优秀的人的思路,但是接下来第四点与任何人无关,只与我张胜兵本人有关。为什么?没有一个人像我这么调整过这个竹简。为什么呢?请看我是怎么调整的,我个人认为,这个地方调整的最重要的问题在哪里,在于五苓散和与三物小陷胸汤这个地方。也就是说,我个人认为寒实结胸,无热证者,与三物小陷胸汤,白散亦可服。这个地方的三物小陷胸汤和五苓散是错简的,那么把小陷胸汤和五苓散换个位置,完全就可以解读清晰了。

那么这个三物,是三物白散也好,三物不要也好。总之,这个三物跟小陷胸汤可以在一起,也可以跟白散在一起,这个不重要,重要的是五苓散和小陷胸汤一定要换位置,如果不换位置,这条条文前言不搭后语,错简1800多年。

接下来我把我认为的一些次序不对的这个错简,这个错不是错误,是错落,错落了,我把它重新排列组合一下来,把141条我认为的条文,完整地跟大家念一遍。

141条条文应该是这样的:病在阳,应以汗解之,反以冷水潠之,若灌之,其热被劫不得去,弥更益烦,肉上粟起,意欲饮水,反不渴者,服文蛤散;这个“散”是错的,应该改成服文蛤汤,这是改的第一处。服文蛤汤。若不差者,与小陷胸汤,或者说与三物小陷胸汤,这里的五苓散和后面的小陷胸汤是错简的,与五苓散和与三物小陷胸汤,这两个地方换一换,若不差者,与三物小陷胸汤。好,我们接着往下看,寒实结胸,无热证者,与五苓散,白散亦可服。OK,这就是条文的正文。我就这么改了,把文蛤散改成文蛤汤,把与五苓散和与三物小陷胸汤换个位置,换个位置。

下面的方子,也把它换一换。怎么换?文蛤散方,把它换成文蛤汤方。

文蛤汤方

文蛤五两,麻黄、甘草、生姜各三两,石膏五两,杏仁五十枚,大枣十二枚

上七味,以水六升,煮取二升,温服一升,汗出即愈。身热,皮栗不解,欲引衣自覆。若以水潠之,洗之,益令热劫不得出,当汗而不汗则烦,假令汗出已。腹中痛,与芍药三两如上法。

接着往下看,五苓散方,那么这个就不改,一样的。白散方也不改。和宋版《伤寒论》一样的,唯独是后面的这个白散方后面的说明,上三味为散,纳巴豆,更与臼中杵之,以白饮和服,强人半钱匕,羸者减之,病在膈上必吐,在膈下必利。不利,进热粥一杯,利过不止,进冷粥一杯。就没有了。后面的全部把它挪到文蛤汤的后面,全部把它挪到文蛤汤这个方子的说明后面,这样就是我张胜兵所认为的第141条的正确的排列组合。

那么这么一排列组合之后,那么我们怎么去翻译它?这个时候我们翻译就非常简单,一点歧义都没有了。

病在阳,应以汗解之,反以冷水潠之,若灌之,其热被劫不得去,弥更益烦,肉上粟起,意欲饮水,反不渴者,服文蛤汤,若不差者,与三物小陷胸汤,寒实结胸,无热证者,与五苓散,白散亦可服。

那么意思就是说病在表,这个病在阳我们可以说是病在太阳,病在表,太阳也就是表病在表,应该用发汗的办法来解表,发汗解表,那么反而误用冷水去喷洒,这个潠是喷洒的意思,用冷水喷洒皮肤,用冷水喷洒皮肤其实是一种物理降温法,但是,它喷洒到全身的皮肤,就会出现什么?就会出现,热邪被水饮遏制,被这表面的水饮遏制,它不但不能解除,反而使患者热量内引,就是这个热往内部跑。而出现什么?鸡皮疙瘩,就跟一个人,本来就怕冷,那他是恶寒发热,那个太阳表证本来就恶寒发热,他发热是发热,但是他是恶寒的,你把冷水那么一浇在皮肤上,那么他的鸡皮疙瘩就一起。

其热被劫不得去,被劫是什么意思?这个热本来要从毛孔来散发的,结果,你用冷水把那一浇,把这个热跑出去的道路,相当于劫到了,道路都堵住了。那怎么办?这热就往内面跑,那皮肤就起鸡皮疙瘩,热往内面跑就有点内热了,内热了就想喝水。这个患者就想喝水,想喝水但是不是特别渴,为什么?因为仍然还有表寒,所以是一个表寒内热证。而表寒内热证,那个文蛤散能解表吗?显然不能,文蛤汤才能解表,因为文蛤汤它是大青龙汤减去了麻黄的用量,去掉了桂枝加文蛤所组成。《金匮要略》里面已经说得非常清楚了。

文蛤汤,它可以外解表而内清热,止渴。消渴的用它,所以,这个服文蛤汤。意欲饮水,反不渴是外有寒,而内有热,内烦嘛,弥更益烦,就更加的加重了内热,而导致了烦,外寒内烦是这么一种情况,所以用文蛤汤。

若不差者,这个差是瘥,有一个病字头,就是如果没有好,若不差就是如果没有好,如果这个病没有好,与三物小陷胸汤,或者说与小陷胸汤。为什么不好用小陷胸汤?因为当服用了文蛤汤以后,表寒可能被它解了,因为文蛤汤里面有麻黄。表解了,但是内热并没有彻底解完,就若不瘥,就是还没有彻底地好完,没有彻底地好完,又有内热,那么又有内热,内热又与水相结,就会形成痰水互结,体内如果说有痰,又与水结。那么痰与热相结,就可以形成什么?小结胸证。小结胸证当然用小陷胸汤了。所以说:若不差者,是指这个患者,如果本身是一个有痰湿的体质,那么当他用了冷水浇的办法,使这个外寒入里化热,热与痰相交,形成小结胸,那么只用文蛤汤来解表清热是不够的,是不能好彻底的。因此,若不差者,与小陷胸汤,这个时候,就要用小陷胸汤来化痰清热,就这么个意思。

绝对不是错简里面说的若不差者,如五苓散,这里跟五苓散有关系吗?服文蛤汤的时候表已经解了,而且反不渴,那五苓散本来就能够治疗渴欲饮水,小便不利,跟这个条文风马牛不相及,怎么是五苓散?有的人还振振有词,把这个地方拼命地跟五苓散挂上钩来,解一下。这本身就是个错简,你用错误的方法去解读,那不牵强附会。这里应该是小陷胸汤,也就是说里面已经有热了,再与痰相交,就是痰热互结,形成小结胸,那么当然用小陷胸汤。

那么这个小陷胸汤和前面的文蛤汤刚好又有联系,都是有内热。文蛤汤是外寒而内热,小陷胸汤是内热与痰相结,水到渠成,解释得非常清楚。

接着往下看,寒实结胸,无热证者,与五苓散,白散亦可服。那么这个时候,我们把小陷胸汤跟五苓散,换个位置了,错简了。也就说寒实结胸,无热证者,与五苓散,白散亦可服。怎么突然来了个这个?

前面一段讲得清清楚楚,这141条,这是一条完整的条文,前面讲的是冷水洗了皮肤之后热入里,风寒入里化热,把这个热赶到里面来,赶到里面的就形成了外寒里热,用文蛤汤。那么用了文蛤汤之后?表已经解了,但是,却发现你还没解完。就明白了,原来它里面有痰与热相结,除了外寒内热以外,还有痰,于是乎,若不差者,与小陷胸汤。

那么与小陷胸汤之后,怎么突然来一个寒实结胸,无热证者?凭空飞出来的吗?当然不是。那么既然不是凭空飞出来的。突然来个寒实结胸,它的依据在哪里?我们回到前面,病在阳,以汗解之,反以冷水潠之,若灌之,看到这三个字没有,若灌之,什么意思?若灌之,很多人把这个灌解读成浇水。意思就是说,凡以冷水潠之,若灌之,好像这个若灌之的意思就是冷水潠之的另外一种说法,其实是大错特错。这个灌他们把它当浇灌,浇灌农田,那么潠之是用冷水来喷洒,那么若灌之是来浇,喷洒和浇不是一个意思吗?都是在皮肤、身上,在身上弄凉水吗?他有必要在后面重复一下,还用另外一个字来代替这个意思吗?反以冷水潠之就完了,若灌之是不需要的,如果有,那就是另外的意思。因此,这个若灌之,绝对不是浇灌。这个灌不能理解成浇灌。

我们仔细分析一下,病在阳,亦以汗解之,反以冷水潠之,把这个若灌之不要,反以冷水潠之,其热被劫不得去,一点问题没有。也就说若灌之是三个字,如果只是潠之的重复的话,那么这里是没有必要的。所以我个人认为,若灌之这三个字不是以冷水潠之的重复,而是有另外的含义。另外的什么含义?我们查一下这一个《说文解字》,这个灌它虽然有浇灌的意思,但是还有另外一层意思。有注入的意思,比如说灌水,就是注入水,注入。而张仲景是河南南阳人,河南南阳和我们湖北的北边是接壤的,离得很近,而且张仲景又做过湖南长沙太守,因此湖南的部分方言和河南南阳的部分方言,可以做参考来解读《伤寒论》,而我本人是湖北人,刚好在南阳和湖南之间,所以我本地的方言,也可以来解读仲景的部分方言。

在我的家乡,这个灌我们也用,但是,我们这边的老人,或者说文化程度不高的人,用这个灌之的时候,他这么用,大家不要笑,比方说有一家的丈夫,他喜欢喝酒,喝了酒就误事,于是乎,他的夫人就会骂他,就说:灌死你这个泛泡的。灌死你这个该死的。

那么这个灌是什么意思?就是喝,灌死你,就是喝酒喝死你。所以灌这个词在我们农村流传几千年,用这个灌字的时候,其实就是什么,就是喝,只不过带有贬义,就是我们刚才说的那个例子是带有贬义的。所以叫灌死你这个该死的,你喝酒误事,天天喝,灌死你。那么这个灌其实是什么?是指大量的喝水,那么灌死你,是大量的喝酒。我举的这个例子就是夫人骂她的丈夫喝酒误事,意思就是说你喝多一点,喝死你,就是灌死你。

所以我个人认为,这个若灌之,这个灌是指喝的意思。病在阳,以汗解之,反以冷水潠之。若灌之,什么意思?就是说,病在表,应该采用发汗解表的方法来解决,那么医生反倒用冷水去浇他的身体。那么这个若灌之,这个若是或者的意思,不是如果,若灌之是或者什么?给他喝进去,或者是让他喝冷水。那么既然是这样的话,反以冷水潠之,若灌之,就有两个并列的,用冷水去浇他的皮肤,喷洒他的皮肤,或者用冷水给他喝来降温。

而前面的这一部分,其热被劫不得去,弥更益烦,肉上粟起,意欲饮水,反不渴者,服文蛤汤,这个针对的是反以冷水潠之,就是用冷水来喷洒他。所以,冷水喷洒这个邪热入里就会出现外寒里热,用文蛤汤。文蛤汤如果病好不了,那么说明热与痰相结了,形成了小结胸。所以,若不差者,与小陷胸汤就完了。这一部分讲的是反以冷水潠之,而后面突然来一个寒实结胸是怎么来的?是若灌之,就是如若灌之。

就说前面的一部分是以冷水潠之。后面寒实结胸的所有部分都是若灌之的情况。那么反而以冷水浇他就会出现这个文蛤汤证,小陷胸汤的情况。如果不是,而是若灌之,如果说是用冷水喝进去的这种情况,冷水喝进去说明了什么?说明这个冷水喝进去只有寒邪,寒邪就直接进去到了胃肠或者进去到了内部,寒邪,就是冷水直接进去了,冷水直接进了胃肠,这个时候有可能会出现什么?寒实结胸,就是寒与水相结。

寒与水相结,这个时候无热证与五苓散,白散亦可服。为什么用五苓散?因为五苓散它是可以气化膀胱,使水湿从小便而走。五苓散里面有桂枝,本来五苓散就可以治疗水逆证,入水即吐的,胃肠含有寒水,那么用五苓散刚好是用桂枝来蒸腾汽化,温化寒水,使其从小便走,因此寒实结胸的这种情况可以从小便走的,就与五苓散。那么如果不能从小便走的呢?它如果病位在得比较高,比方说它在胸,它不在胃肠,它在胸膈,这个时候就选用什么?白散。白散是桔梗、巴豆、贝母,因为桔梗、贝母宽胸,来开胸,然后巴豆是温药,也是泻药,从大便走。就把这些寒实结胸的寒饮,寒痰与水,从大便走,而且在白散方后面说得很清楚。上三味为散,纳巴豆,更与臼中杵之,以白饮和服,强人半钱匕,羸者减之,这个羸者就是羸弱,就是比较瘦的人,比较瘦弱的人就是要减。病在膈上必吐,如果病在膈上,吃了这个药之后,他就会把这些寒实结胸的东西把它吐出来。在膈下必利,如果在膈以下,他就不会用吐的方式了,而是什么?拉肚子从大便拉走。

因为这个巴豆是个性热有毒之药,能够攻逐寒性的水饮痰湿。古人有云:巴豆不去油,力大如老牛。所以这个巴豆用的时候要去皮心,熬黑,研如脂。贝母和桔梗,一个是开结,一个是开肺气。贝母开邪气的凝结,也能治胸中气结,也具有这个化痰行水的作用。桔梗能够开提肺气,肺气一提,胸中的这个气也可以顺之而解,再加上这个巴豆热性的峻药,攻寒逐水的这个力度很大,把这个寒湿,寒饮通通排出体外。

这样一来的话,我仅仅是把文蛤散换改成了文蛤汤,把五苓散和小陷胸汤换了个位置,其他的都没有换,而完整地解读了这条条文。

回过头来再看我刚才开篇写的诗,太阳病当汗解之,反以冷水降肤温,太阳病本来应该发汗解表,如果反而以冷水来浇灌皮肤,使其降温的话,热劫不去入里烦,那么这个热的道路被劫,它就会往里走,而出现里烦。外寒里热文蛤汤。所以就要用文蛤汤,而不是文蛤散。若不愈为小结胸,如果没有好彻底,就说明里面除了有热,还有痰,痰热互结就是小结胸,小陷胸汤服之愈。若以冷水灌入胃,如果是用冷水直接让他喝进去,喝了很多水在胃肠道。寒实结胸寒水结,那么就会能形成寒实结胸,寒和水相结合的寒实结胸。结之胃肠五苓散,如果胃肠有寒和水,用五苓散就能搞定,从小便走。若在胸膈白散服,如果说这个寒实结胸结在了胸膈部,病位比较高,那么五苓散搞不定,这个时候,就要用白散来上吐下泻,或者吐,或者泻,来解决寒实结胸病位比较高的情况。

这个白散就有点类似于大陷胸丸,只不过一个是寒实结胸,一个是水热互结的结胸。寒热属性不同,同属结胸,寒者用白散,热者用大陷胸丸,都在胸膈,病位比较高。至于病位偏低的胃肠道有寒水互结的这种情况的用五苓散,其实用苓桂剂,比方说苓桂术甘汤,它是中阳不足的痰饮,那么五苓散也属于苓桂剂之类的,所以用苓桂剂来治疗胃肠道有寒水非常正常。当然也没有人,从来没有人说过五苓散能够治疗结胸,而我今天开天辟地的将五苓散和小陷胸汤换个位置之后,我们发现五苓散可以治疗寒实结胸,病位比较偏下的胃肠道的结胸。那么这样一个观点,是我张胜兵第一次提出来,或许以后历代医家也会对我的观点进行评论。

尽信书不如无书,站在巨人肩膀上才会比巨人更高。所以,我在看了很多名垂青史的医家的《伤寒论》的解读,再加上我本人的在临床当中的感悟,以及对古文言文的理解,今天,我就首次将五苓散与小陷胸汤换个位置。无论是在中医界,还是在《伤寒论》这个领域,我相信可能会引起后世几千年的这一个争论,不管争论结果如何,只要是为后世医家提供那么一点点发散思维的可能,那么我张胜兵此生值矣!

我是张胜兵,你手机里的好中医,当然我不是说我自己有多好,最起码能够和大家一起讨论,共同学习。你手机里的专属中医,能讲课、能看病、能写书的,你手机里的专属中医。如果大家觉得我讲的还可以,请大家关注喜马拉雅张胜兵品《伤寒》。每天都会上传,只要我讲过的都会上传。另外,张胜兵品《伤寒》的书马上要出来了,第一本,第二本,都已经可能在印刷了,而我将《伤寒论》品完之后,可能有八到十本书,前面的两本已经完成,如果大家有喜欢的,请多多支持。

好希望更多的有志之士能加入到我们当中来,那么这节课就讲到这里,我们下一节课不见不散!

最后编辑于 03-24 · 浏览 848

张胜兵品伤寒

张胜兵品伤寒