散光的手术解决方式

farica 推荐

farica 推荐散光主要是由于眼球各屈光面在子午线的屈光力不等,从而使外界光线不能在视网膜上形成清晰物象的一种屈光不正现象。整个眼屈光系统中任何界面如角膜前后表面、晶状体前后表面不规则,晶状体及玻璃体基质不均匀都可能引起散光,但最常见的是角膜散光。而角膜散光主要由角膜前表面曲率不等所致,包括先天性、外伤性和手术源性。这里只记录正常屈光手术相关的散光。

散光可引起的临床症状包括视力减退、视物变形、视疲劳、单眼复视、头痛、头晕和恶心等。

散光的手术矫正:散光性角膜切开术(AK),角膜楔形切除术、角膜热成形术、激光角膜消融术。

①散光性角膜切开术:AK角膜松解切开术(只能矫正规则散光)

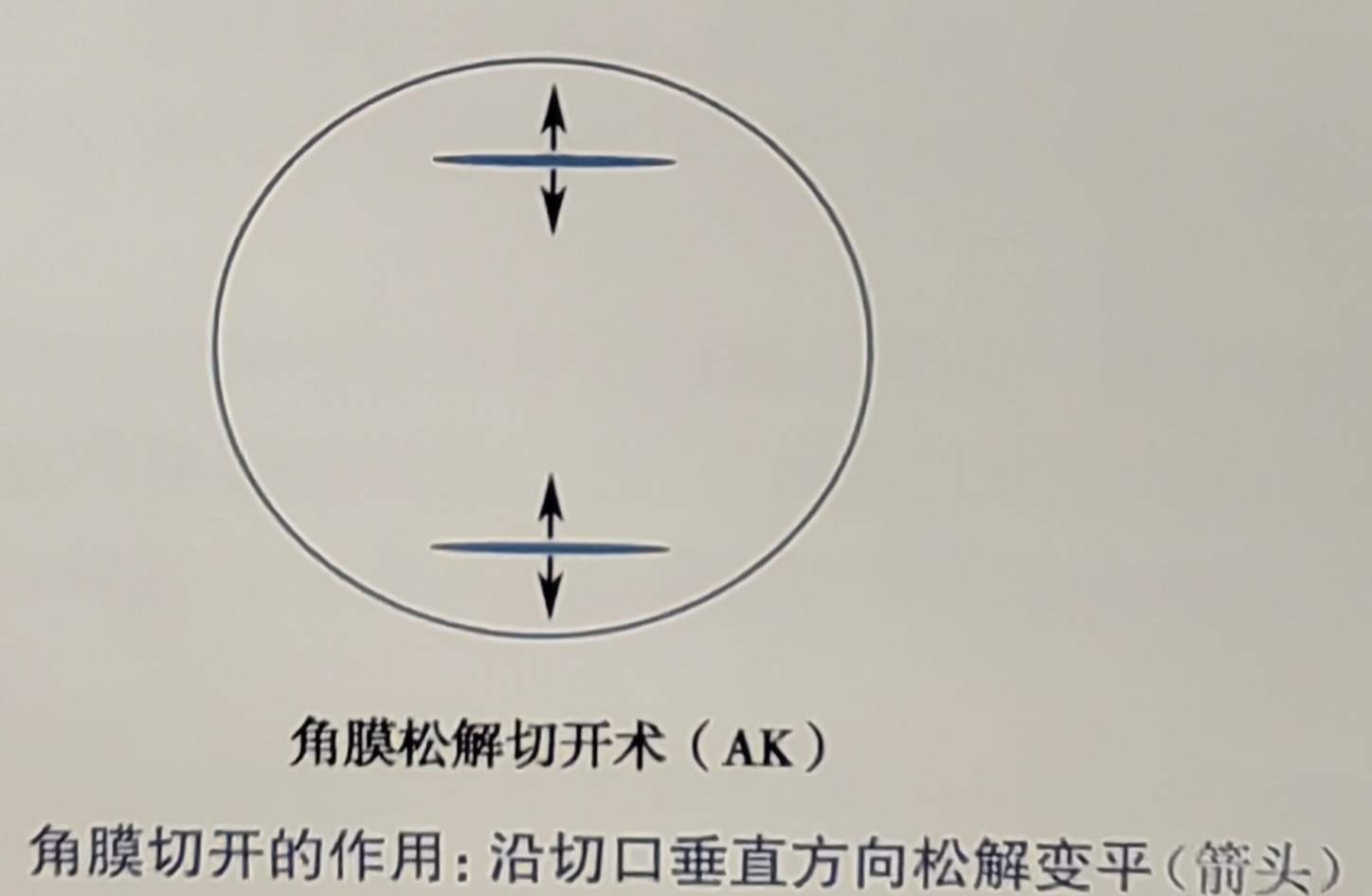

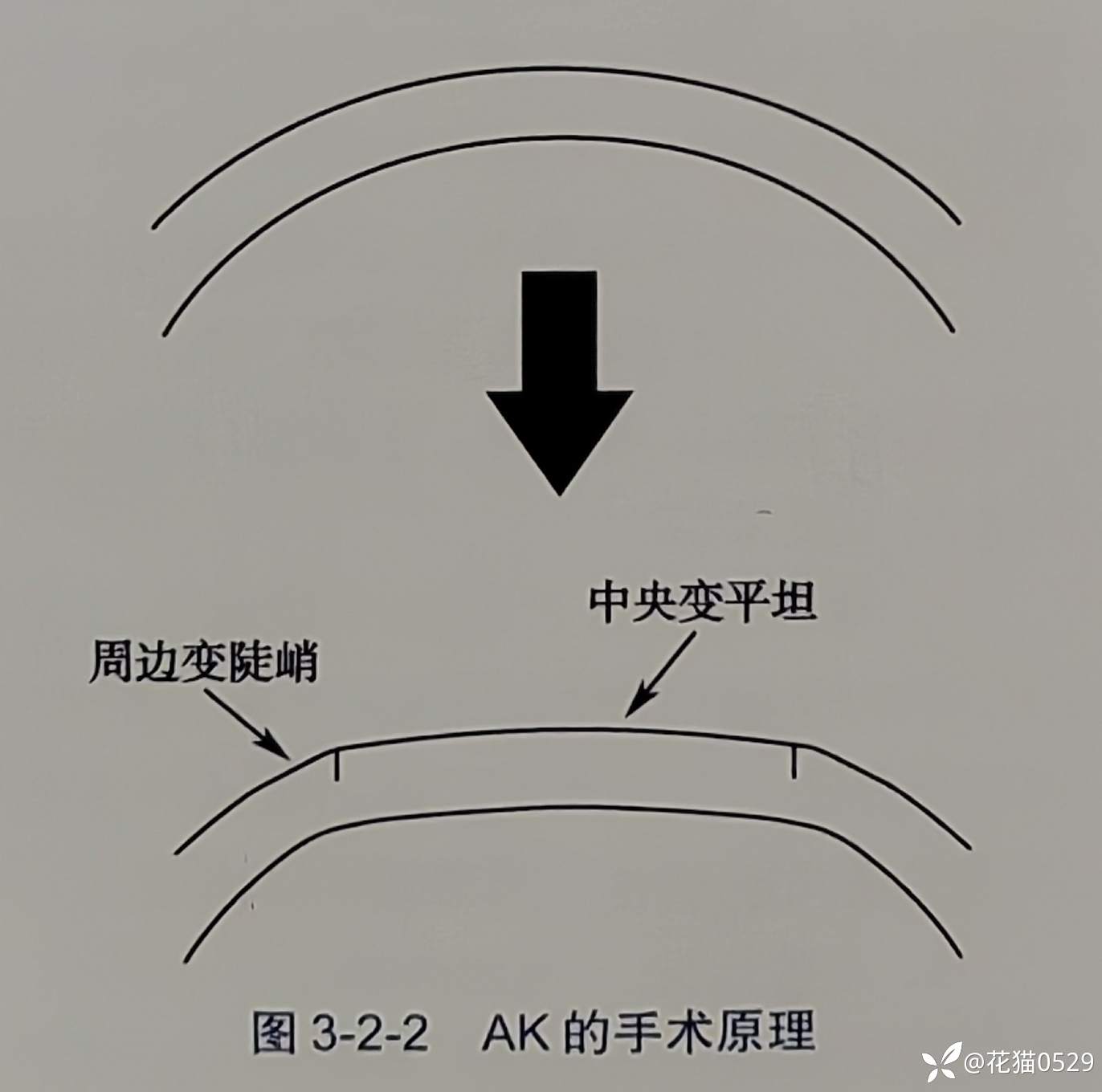

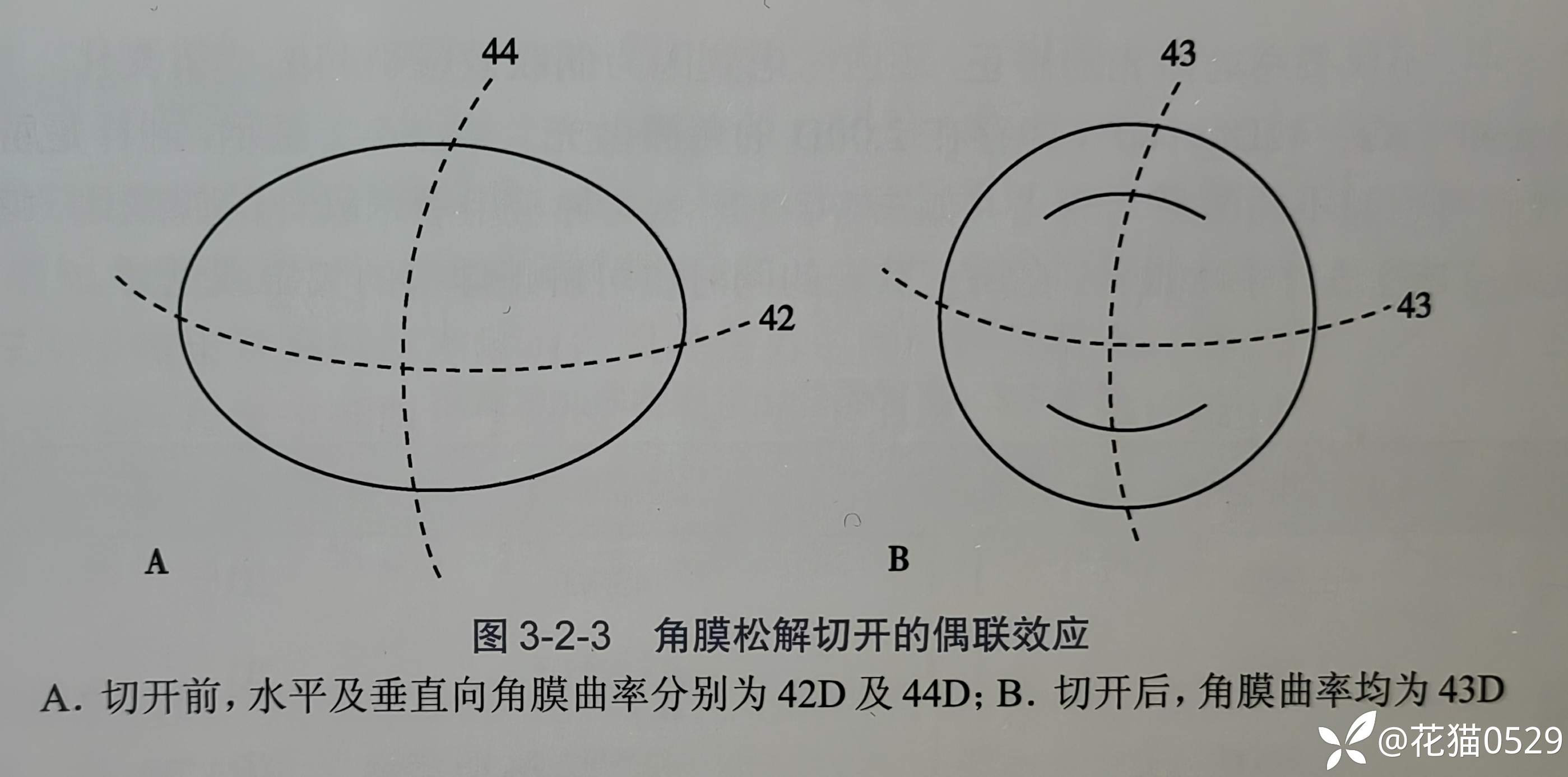

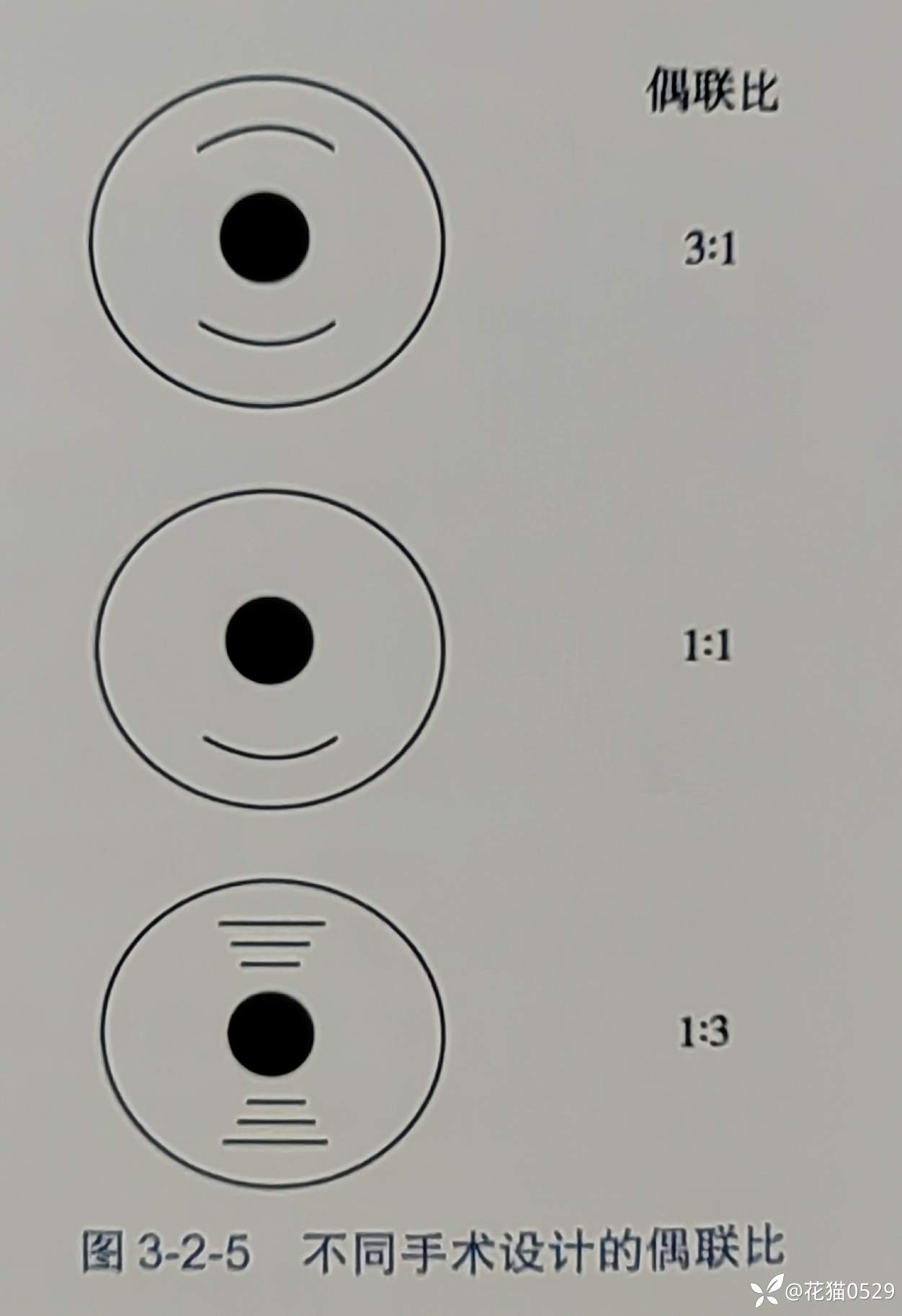

角膜可被近似地视为一个“弹性半球”,在角膜上做切口可引起与之垂直的方向松解、长度增加、弯曲度降低。角膜切口的松解效应方向指向角膜中央,通过松解切口使该经线角膜曲率半径增大、变平,屈光力降低,同时与其相垂直经线的角膜曲率半径减小,由平坦变为陡峭、屈光力增加,而两条相垂直经线屈光度变动的总效应,使角膜散光获得矫正,这也是角膜松解切开矫正散光的基本原理。(这种效应称为“偶联效应”),这两个方向曲率变化的比值称为:偶联比。

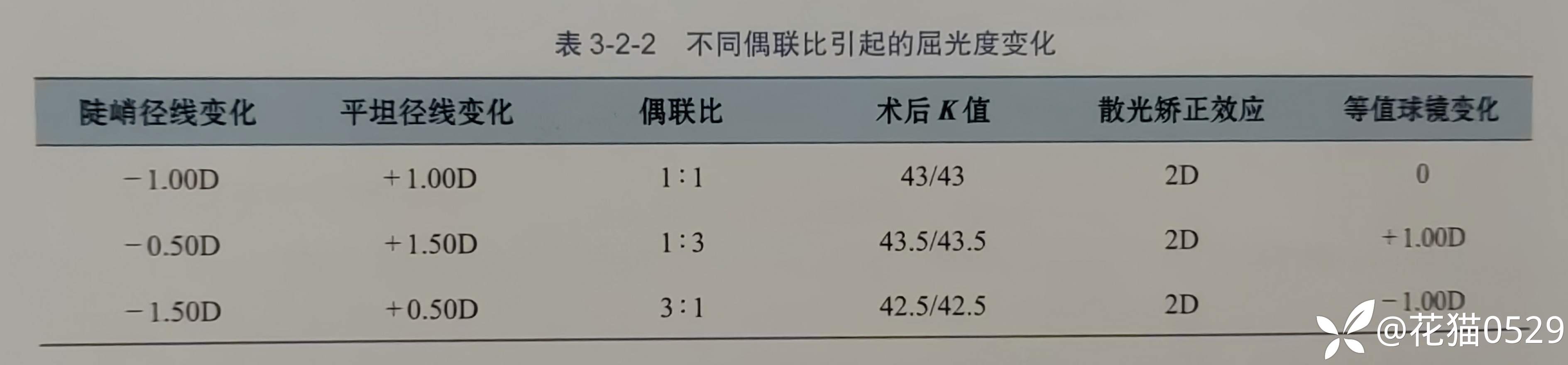

偶联比与切口的形状、方向、数量、位置和长度等有关。如果偶联比为1:1,则术后屈光度的等值球镜不变,否则,等效球镜会发生改变,弧形切口和小于3mm的短横切口的偶联比接近1:1,切口尽可能靠近角膜缘也有助于维持1:1的偶联比。

手术设计:

切口形状:可为平行、横形、弧形和梯形等。

切口位置:两条切口间的区域称为“光学区”,光学区越小手术效应越强,但过小的光学区会导致视觉质量下降等问题,一般不应小于6mm。

切口长度:长度越长,手术效应越强。但切口太长也会导致预测性降低等问题,弧形切口一般不应超过90°,平行切口长度不宜超过5mm。

切口深度:深度应达到切口处角膜厚度的95%或以上切口过浅会导致手术效应明显下降。

切口数量:一般来说,切口数量越多矫正效应越强,但并不是成比例变化。

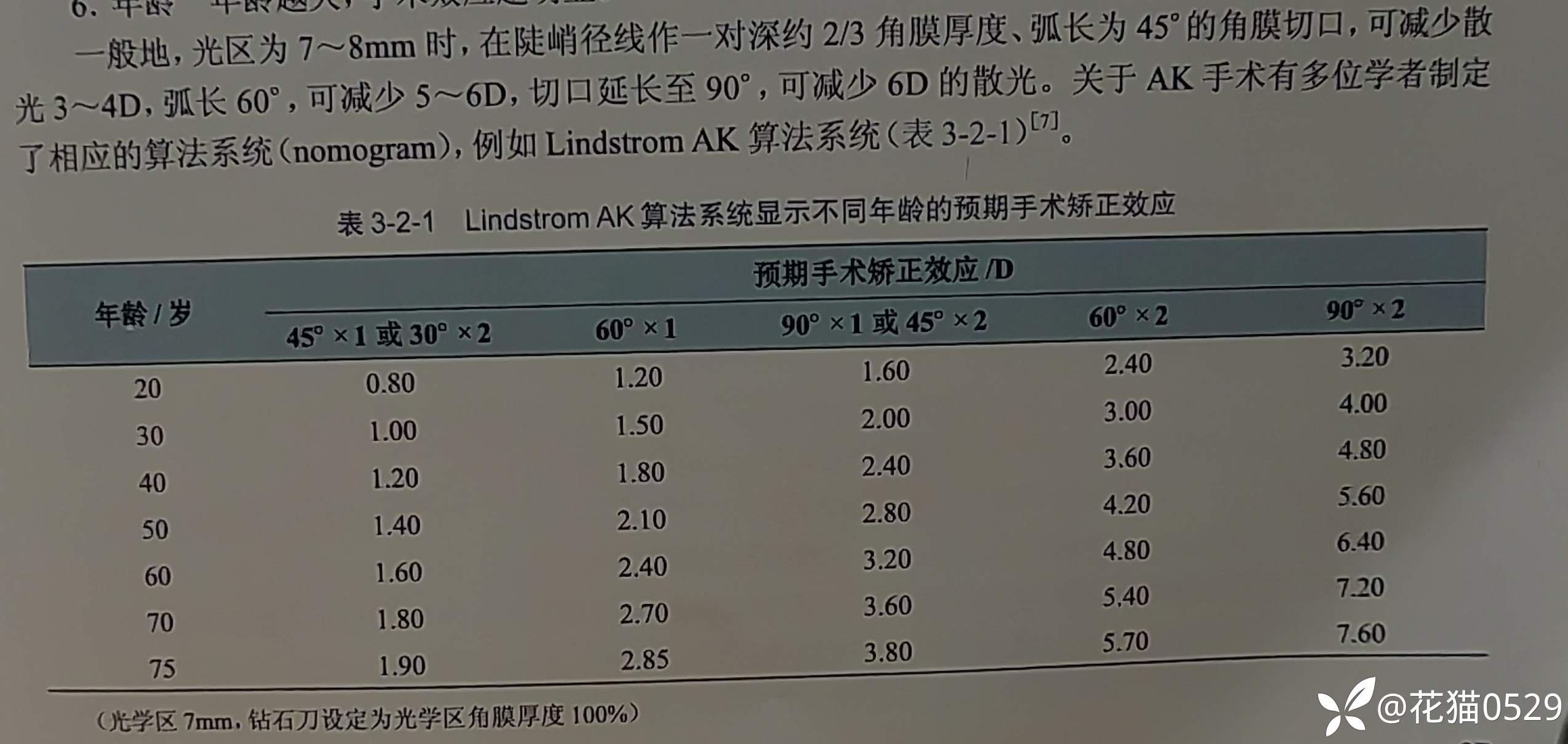

年龄越大,手术效应越明显。

在手术设计中,不仅要考虑散光的矫正,还应该考虑到因为偶联比效应引起的球镜变化。

假如患者术前角膜K1:44D轴位90°,K2:42D轴位180°,即角膜散光为2.0D.如果偶联比不同,那么矫正的结果等效球镜也不同。

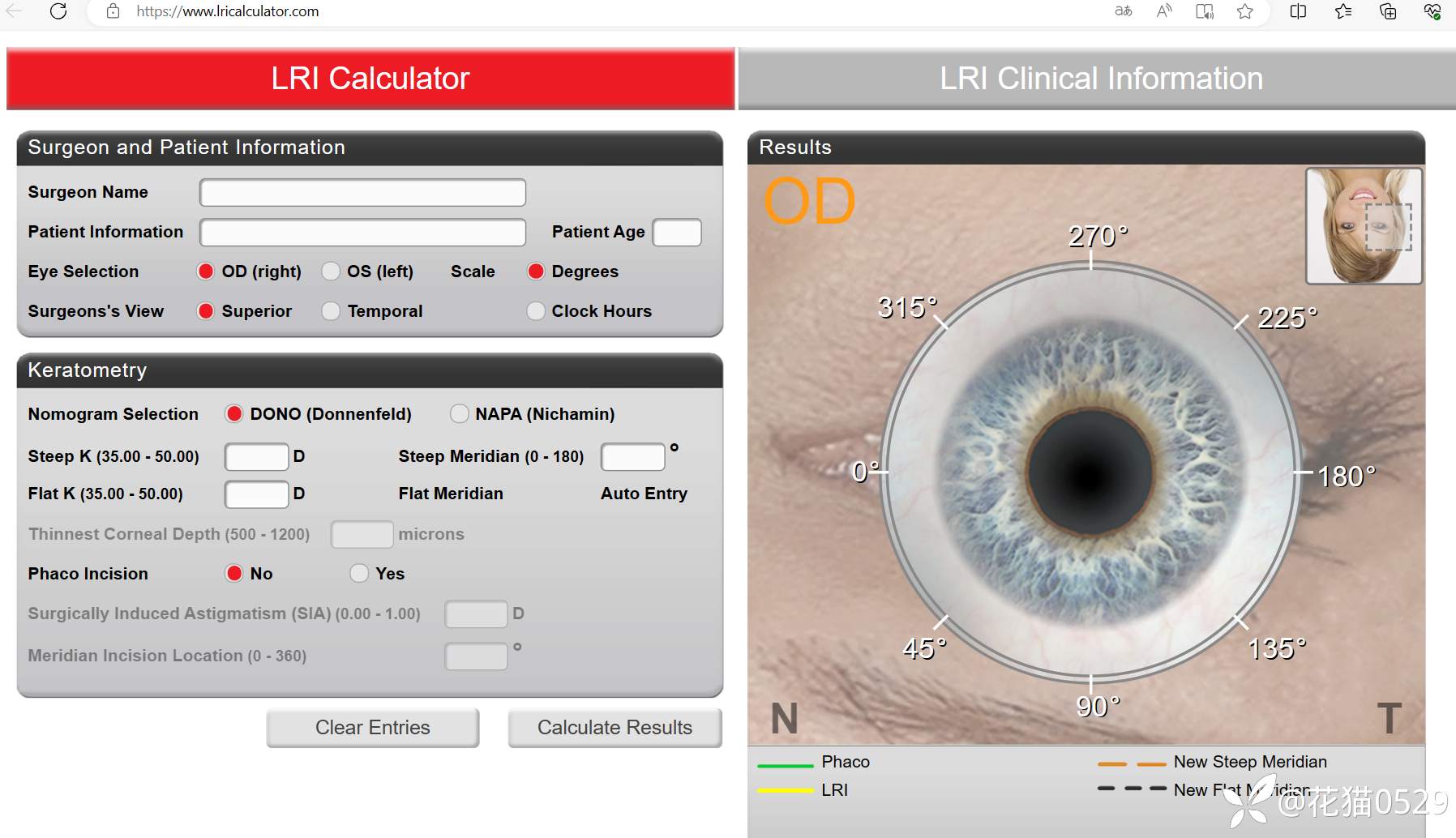

还有一种类似于AK的方式:LRI角膜缘松解切开术,和AK最大的不同是,AK是角膜松解,可以在一定范围“光学区”内都可以,但LRI只限于角膜缘。

LRI是AK的一种特殊类型,可矫正2.5D以下的中低度散光,切口位于角膜缘,深度通常设置为600um,国外有固定深度的LRI专用钻石角膜刀。

线上计算网址:http://www.lricalculator.com。

也可以用飞秒激光代替刀来做。

手术并发症:

①角膜穿孔:微小穿孔不影响,较大穿孔,应立即缝合角膜,待创口愈合后再手术。

②欠矫、过矫。

③感染。

④甚少见的如:脉络膜渗出、术后眩光、视力波动等。