巨大肝脏转移胃间质瘤1例-临床综合诊治及讨论分析

丁香医小白 达人已点赞

丁香医小白 达人已点赞病例作者:李易津 李俊 | 上海嘉会国际医院 大外科

简介

胃肠道间质瘤(gastrointestinal stromal tumor, GIST),是胃肠道常见的非上皮性肿瘤,其最常发生于胃及近端小肠,但在消化道的任何部位均可发生,偶可发生于网膜、肠系膜和腹膜。肝脏为常见的转移器官,复发性胃肠道间质瘤常见的复发部位是肝脏,高达67%。

病例介绍

1. 主诉及现病史:

主诉:胃间质瘤术后 17 年余,间断双下肢肿胀 1周。

现病史:患者于17年前因胃间质瘤在当地医院行根治性近端胃大部切除术。术后病理:低度恶性间质瘤 2.5cm x 1.5cm,胃周淋巴结(0/14)。术后患者未行辅助治疗,每年随访。本次就诊3个月前复查胃镜未见异常,1周前出现双下肢对称性浮肿伴中上腹饱胀感,影响夜间睡眠。至当地医院就诊,查 CT提示“肝脏巨大占位,符合 GIST 肝转移影像学表现,病灶大部分坏死,周边有活性。”

2. 既往史:

患者于17年前因胃间质瘤行根治性近端胃大部切除术。

既往手术病理:低度恶性间质瘤 2.5X1.5c m,胃周淋巴结(0/14)。免疫组化:CD34(+), VIM(+), S-100(-), C-kit(+)。

3.查体

生命体征:体温: 36.5 度;心率:78 次/分;血压:126/70mmHg;呼吸:16 次/分,血氧饱和度98%。

专科查体:消瘦贫血貌,全身皮肤粘膜无黄染,可见胸壁及腹壁静脉曲张;右上腹可见巨大包块,可见静脉曲张;肝脏下缘在右锁骨中线上肋缘下约 15cm,在正中线上肋缘下约 13cm,无明显压痛。肝区叩痛(+),双下肢可及可凹性水肿。

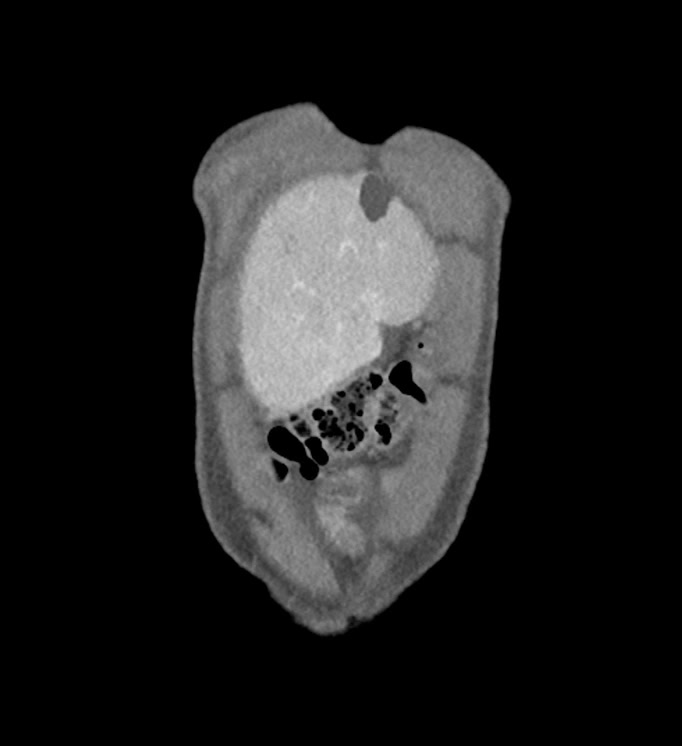

(图1 查体:右上腹部巨大包块,腹壁可见静脉曲张)

3. 辅助检查

实验室:

血常规:

红细胞 RBC:3.84*10^12/L↓

血红蛋白 Hgb:82g/L↓

红细胞压积 HCT:0.28L/L↓

血小板 PLT:263*10^9/L

白细胞 WBC:5.45*10^9/L

中性粒细胞% NEUT%:70.8%

淋巴细胞% LYMPH%:20.0%

单核细胞% MONO%:7.5%

嗜酸性粒细胞% EO%:1.5%

嗜碱性粒细胞% BASO%:0.2%

肝生化:

总胆红素:13.0 umol/L;

直接胆红素:7.2 umol/L;

碱性磷酸酶:305 U/L↑;

γ-谷氨酰基转移酶:225 U/L↑;

丙氨酸氨基转移酶:33 U/L;

天冬氨酸氨基转移酶:33 U/L;

肌酐:64 umol/L。

肿瘤标志物:

甲胎蛋白(AFP):1.5 ng/mL;

癌胚抗原(CEA):1.4 ng/mL;

糖类抗原125(CA125):11.2 U/mL;

糖类抗原19-9(CA199):39.1 U/mL↑。

影像学:

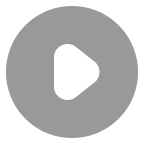

腹部CT:肝右叶见一枚巨大囊性占位,大小约19cm×16cm×13cm,边缘轻度少许强化,病灶推移右肾,推移肝动脉、门静脉、下腔静脉及胆总管,肝内胆管扩张。肝内另见多发大小不等囊性灶,部分位于肝包膜下,大者约37mm×15mm,未见强化。腹盆腔积液。右侧少许胸腔积液。腹盆壁皮下水肿。

CT影像诊断: 胃肿瘤切除术后改变,肝内巨大囊性占位灶,肝内多发囊性灶,肝内胆管扩张。腹盆腔积液。右侧少许胸腔积液。腹盆壁皮下水肿。

(图2 CT:肝脏巨大囊性占位,最大径约19cm)

4. 初步诊断:

肝脏转移胃间质瘤

肝内外胆管扩张

下腔静脉阻塞综合症

贫血

提问:

1.患者目前血红蛋白低,消受,明显营养不良,也有腹水,尽管资料没有白蛋白的值,但是应该是低白蛋白血症。双下肢浮肿考虑是蛋白低引起还是肝部占位压迫下腔静脉引起?

2.患者胃间质瘤诊断明确,但是现在肝部占位呈囊性,间质瘤应该是实性,那么如何确定是胃胶质瘤肝转移?如何和巨大肝囊肿鉴别?

3.如果肝部占位考虑是间质瘤,肿块穿刺是间质瘤的禁忌症,会直接将间质瘤升级为高危型,不能做。如果是肝囊肿,穿刺是非常好的鉴别和诊断措施,现在应该不应该穿刺?

4.如果认为是肝脏间质瘤,患者17年前的病理结果并不完善,核分裂象等都没有描述,现在是否还具备进一步病理检查和基因检测的条件?如果能够确定传统型还是野生型,用格列卫等口服治疗,将肿块缩小后,在考虑行手术治疗?

5.间质瘤是粘膜下肿瘤,是依据哪些临床表现和检查结果,认为是间质瘤而不是其他性质呢?

欢迎站友们讨论下一步诊疗方案?