Rasmussen脑炎一例附文献学习

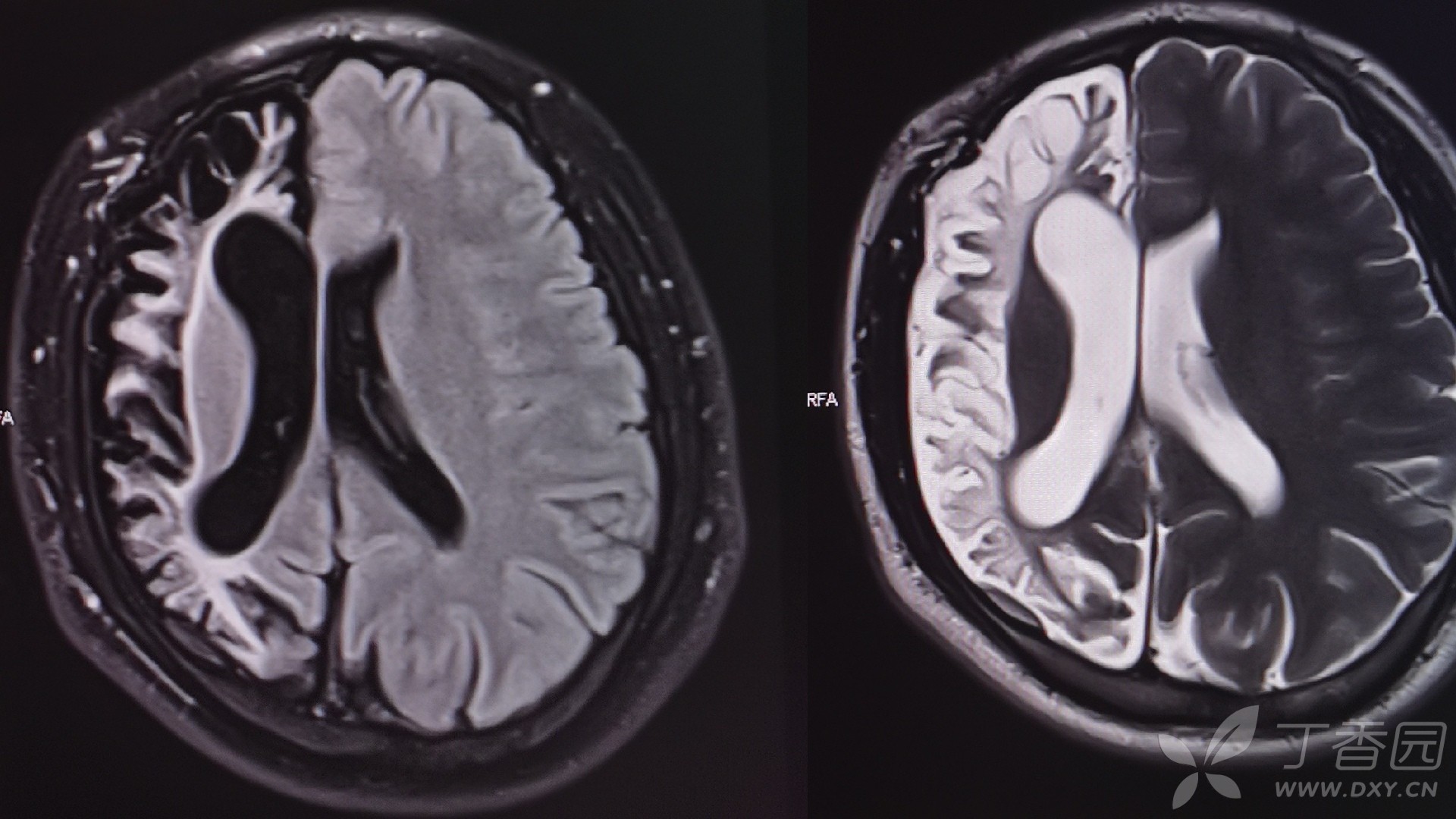

今天碰到一例Rasmussen脑炎,请看图:

本文摘自“疑难罕见病中心”

Rasmussen脑炎

五个临床特点:

1. aprogressive disease 逐渐进展

2 drug-resistant focal epilepsy 难治性局灶性癫痫

3. progressive hemiplegia 偏瘫

4. cognitive decline 认知功能下降

5. with unihemispheric brain atrophy 一侧半球萎缩

从幼年到成年发展中,该病的平均发病年龄为6岁。

3个发展阶段:

①前驱期:平均病史7.1个月(0-8.1年),无特异性缓慢起病,癫痫发作频率低,可能伴有轻度偏瘫;

②急性期:该阶段平均持续8个月(4-8个月),频繁癫痫发作,50%-69%患者常伴有部分性癫痫持续状态(Epilepsia partialis seizure,EPC),抗癫痫药物(AEDs)治疗难以控制,因受不同的皮层区影响,癫痫发作形式多样,而后可出现进展性偏瘫、偏盲、认知功能障碍、失语(优势半球受损);

③后遗症期:发展相对平稳,但遗留永久的神经功能缺损表现(智力减退、精神症状、偏瘫、偏盲等),大脑半球进行性萎缩,仍有持续的痫性发作。

影像学

MRI已成为诊断及评估RE预后的一个不可或缺的依据,其特征性表现为单侧脑沟、脑回及侧脑室扩大,皮层及皮层下脑白质在T2/FLAIR上高信号,基底节尾状核头部轻、重度萎缩。通常,急性期MRI显示单侧半球萎缩,最先由颞叶岛盖开始,伴有颞角萎缩,侧裂扩大。皮质萎缩常在单侧额岛叶进行性发展,通常累及额叶、岛叶、额岛叶、额颞岛叶、顶颞岛叶和额顶-枕岛叶。正电子体层扫描(PET)通常会显示患侧半球脑代谢降低。单光子发射计算机断层呈像术(SPECT)可在早期观察到病变范围的扩展,可见患侧半球脑代谢降低,其显示的病灶范围更为广泛,对RE的病灶定位有重要意义。

诊断标准:

2005年欧洲诊断共识提出了以下两种诊断标准。

1. 第一种:需同时满足以下3点:

①临床特点:局灶性癫痫(伴或不伴有EPC),单侧皮层功能缺损;

②EEG:单侧半球背景变慢,伴或不伴有癫痫放电,出现单侧起始的癫痫样放电;

③MRI:单侧半球局灶性皮层萎缩,至少具备灰质或白质T2/FLAIR高信号,或/和同侧尾状核头高信号或萎缩。

2. 第二种:至少满足以下2点:

①临床特点:EPC或进展性单侧皮层功能缺失;

②MRI:进展性单侧局灶性皮层萎缩;

③组织病理:小胶质细胞、活化T淋巴细胞浸润或反应性星形胶质细胞增生、若有大量的巨噬细胞、B淋巴细胞、浆细胞或病毒包涵体形成为排除RE诊断依据。

治疗:

治疗RE目的是控制癫痫发作和阻止神经功能进一步恶化。

1. 抗癫痫药物治疗

2. 免疫治疗

3. 手术治疗

4.其他

综上,RE是导致一侧半球严重受损的后天进展性疾病。该病病因尚不明确,早发现、早治疗对预后有积极影响。目前药物治疗疗效较差,最有效的方法为大脑半球切除术,但有较大的损伤,仍需探索更安全、更有效的治疗方案。