药理学笔记详细版(一)

推荐

推荐序 言

1.药物 可以改变或查明机体生理功能及病理状态,可以用来预防诊断和治疗疾病的物质

2.药理学 研究药物与机体互相作用及作用机制的学科

3.药动学 研究药物在机体的影响所发生的变化及其规律

4.药效学 研究药物对机体的作用及作用机制

5.新药研究过程 临床前研究、临床研究、上市后调研

药物代谢动力学

1.离子障 分子型的药物可自由穿透,而离子型药物被限制在生物膜的一侧,称为离子障

2.首过消除 药物通过胃肠壁和肝脏时可被代谢、失活,使进入体循环的药量减少,以口服途径给药最为常见

3.药物和血浆蛋白结合后对药物的影响药理活性暂时消失,不能跨膜转运

4.药物与血浆结合特点 可逆性、非特异性、差异性、饱和性、竞争性

5.体内过程 药物的吸收、分布、代谢和排泄的总称,又叫药物的处置

6.消除 代谢和排泄的总称,是药物作用消失的主要原因

7.肝肠循环 有些药物在肝细胞内与葡萄糖醛酸等结合后通过胆汁排入小肠,在小肠被水解,部分药物可被再吸收重新进入血液循环的过程,称为肝肠循环。

8.肝药酶 存在肝细胞内质网中,促进药物转化的主要酶系统,主要是C色素P450

9.酶诱导剂(酶促剂) 能使肝药酶合成增加或活性增强的药物.如苯巴比妥、利福平

10.酶抑制剂(酶抑剂) 能使肝药酶合成减少或活性减弱的药物.如西咪替丁、异烟肼

11.酶促剂意义

使药物代谢加速,药效降低,常需增加剂量才能维持疗效。一旦停用药酶诱导剂,可是同服的药物浓度过高,药效增强,甚至中毒,是停药敏化现象的原因之一;还可加速自身代谢,是药物产生耐受性的原因之一;利用药酶诱导剂的酶促作用,可诱导新生儿肝药酶活性,促进血中游离胆红素与葡萄糖醛酸结合,经胆汁排出,用于预防新生儿脑核性黄疸

12.曲线下面积AUC

药物时-量曲线下的面积,AUC大小与进入体循环的药量成正比,反应进入体循环药物的相对量

13.半衰期

a. 指血浆药物浓度下降一半所需时间

b.意义

①确定给药时间;②估计达到稳态血药浓度Css所需时间;③估计停药后药物体内消除所需时间;④按半衰期时间的长短对药物分类;⑤反映药物消除快慢程度。

14.表观分布容积 按血浆药物浓度C来计算进入体内药物总量A应占有的血浆容积,其计算式为Vd=A/C,Vd值大说明药物分布广泛

15.生物利用度 经肝脏首过消除后进入体循环的药量A占给药量D的百分率F,F=A/D×100%

16.清除率单位时间内有多少毫升血浆内含药物被清除

药物效应动力学

1.局部作用 药物吸收入血之前,在用药部位产生的作用

2.吸收作用(全身作用) 药物吸收入血之后,分布到全身各部发生的作用

3.直接作用 药物对机体先产生的作用

4.间接作用 药物直接作用引发的其他作用

5.变态反应 机体接受药物刺激后产生的病理性免疫反应。

6.特异质反应

a.少数病人对某些药物反应特别敏感,反应性质也可能与常人不同,但与药物固有药理作用基本一致

b.特点:

1、反应程度与剂量成正比

2、反应性质与药理作用有关,用药理拮抗剂解救有效

3、原因:与遗传有关

7.副反应 药物在治疗剂量时,机体出现的与治疗目的无关的反应,与选择性低有关

8.毒性反应 指药物剂量过大或蓄积过多时对机体发生的危害性反应

9.后遗效应 停药后血药浓度下降至阈浓度以下时残存药理效应

10.效能 指药物所能产生的最大效应,此时巳达最大有效量,若再增加剂量,效应不再增加。效能常用药物作用指标的最大数值来表示

11.强度(效价) 指药物作用强弱的程度,常用产生一定效应(通常以50%阳性反应为指标)所需的药物剂量的大小或一定药物剂量产生的效应强弱来表示,所需剂量越小或强度越高说明药物强度高。强度与效价意义相同,可通用

12.半数有效量ED50 引起50%的实验动物发生阳性反映的药物剂量

13.半数致死量LD50 引起50%的实验动物发生阴性反映的药物剂量

14.治疗指数 药物LD50/ED50的比值,表示药物安全性,指数大安全性大

15.内在活性 药物与受体结合后产生效应的能力

16.亲和力

a.药物与受体结合的能力

b.意义

两药亲和力相等时其效应取决于内在活性强弱

两药内在活性相等时则强度取决于亲和力大小

17.受体

a.细胞或生物体上的功能蛋白组分,能识别并结合相应的配体(第一信使),通过中介信号转导与放大系统,触发相应的生理反应或药理效应。

b.受体的特性

饱和性、可逆性、特异性、灵敏性、多样性

18.激动药 指既有较强的亲和力,又有较强的内在活性的药物,与受体结合能产生该受体兴奋的效应。

19.拮抗药 指有较强的亲和力,无内在活性的药物,与受体结合不能产生该受体兴奋的效应,而是拮抗该受体激动药兴奋该受体的作用。

20.部分激动药 具激动药和拮抗药的双重特性,亲和力较强,内在活性弱,单独应用时产生较弱的激动效应,若与低浓度的激动药合用的时发挥激动效应,若与高浓度激动剂合用时表现为拮抗作用,但增加激动剂浓度仍然可达到最大效应

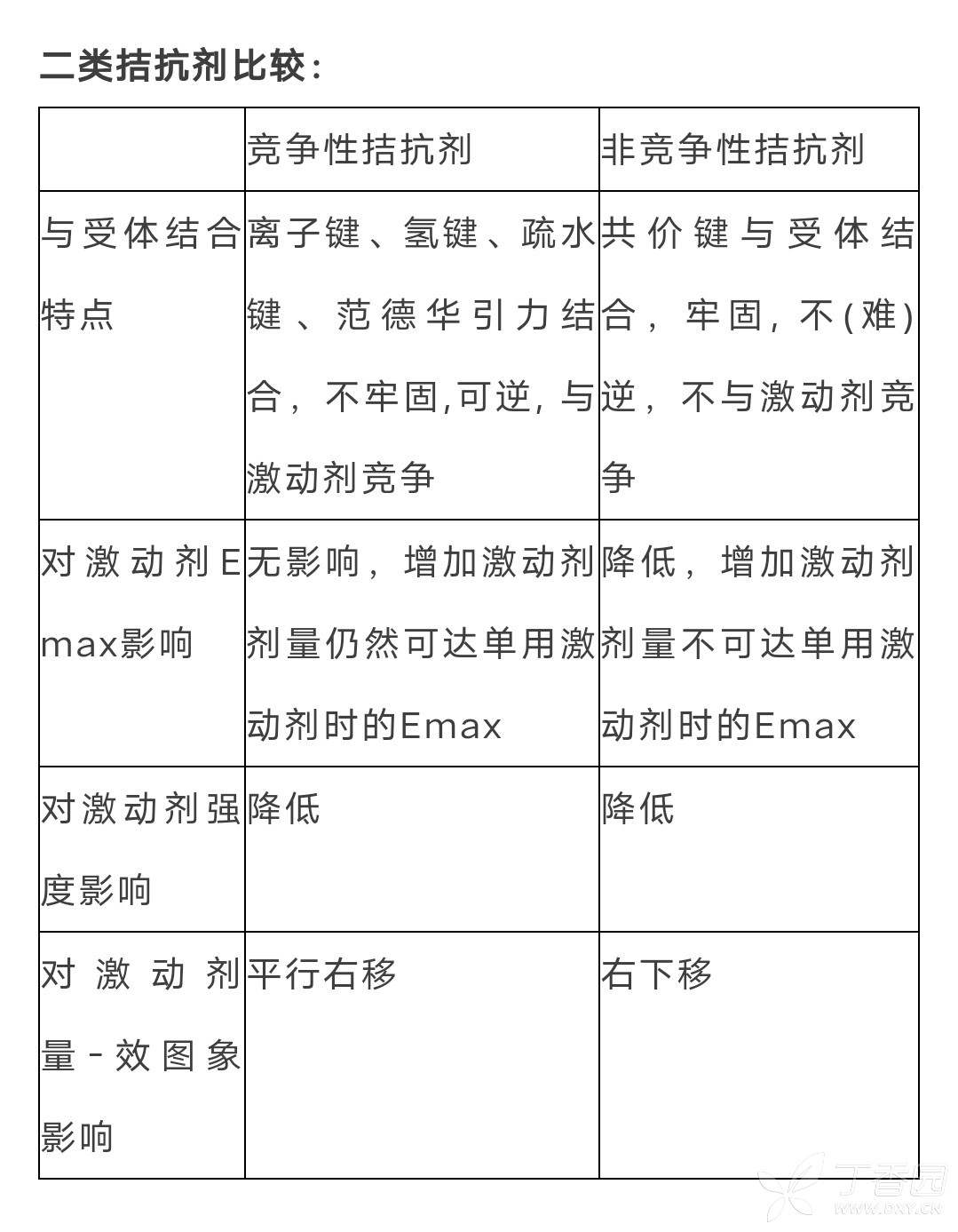

21.竞争性拮抗剂 可与激动剂竞争与同一受体可逆性结合,但无内在活性,可使激动剂作用强度下降,量效曲线右移,但对其效能无影响

22.非竞争性拮抗剂 与受体不可逆或难逆性牢固结合,可使激动剂效能和强度均降低,量效曲线下移。

23.储备受体 当产生Emax时,尚未被结合的受体称储备受体

24.受体调节方式

向上调节(上增性调节)

长期使用拮抗剂或受体周围生物活性物质浓度低,使受体的数量增加

向下调节(衰减性调节)

长期使用激动剂或受体周围生物活性物质浓度高,使受体的数量减少

25.第二信使包括 环磷酸腺苷(cAMP)、环磷酸鸟苷(cGMP)、肌醇磷脂、钙离子G-蛋白

26.习惯性 长期用药后,机体对药物产生的精神上的依赖与需求,停药后有主观不适,但无客观戒断症状,未对药物产生耐受性。

27.成瘾性 长期用药后,机体对药物产生的生理上的依赖与需求,停药后有主观不适和客观戒断症状,对药物产生了耐受性。

28.耐药性 长期反复使用某种药物后,病原体对药物的敏感性下降

29.耐受性 长期反复使用某种药物后,人体对药物的敏感性下降

传出神经系统药理概论

一、受体的兴奋效应:

M受体兴奋,抑制ACh释放(负反馈)

N受体兴奋,促进ACh释放(正反馈)

1.M受体兴奋的效应

(1)心脏抑制:四负

(2)腺体:分泌增加。汗腺、唾液腺、胃腺、呼吸道腺。

(3)眼:瞳孔缩小、眼内压下降,调节痉挛。

(4)内脏平滑肌收缩,括约肌 松弛。

2.N1受体兴奋(分布于神经节的受体)

植物神经节兴奋

3.N2受体兴奋(分布于骨骼肌神经肌肉接头)

骨骼肌收缩

4.a1受体激动:

(1)皮肤、粘膜血管,腹腔内脏血管收缩。

(2)胃肠平滑肌松弛,括约肌 收缩

(3)瞳孔开大肌收缩,扩瞳

(4)肝糖原分解增加

5.b1受体激动时

(1)心脏兴奋:心收缩力加强,传导加快,自律性增加,心率加快,心输出量增加。

(2)肾素分泌增加

(3)脂肪分解增加

(4)胃肠平滑肌松弛

6.b2受体激动时:

(1)支气管平滑肌松弛

(2)骨骼肌、冠状血管扩张。

(3)糖原分解增加。

(4)胃、肠平滑肌松弛

7.b3受体激动时

脂肪分解增加

二、乙酰胆碱Ach

1.合成酶

胆碱乙酰化酶、乙酰辅酶A

2.水解酶

乙酰胆碱酯酶

三、去甲肾上腺素NA/NE

1.合成酶

酪氨酸羟化酶、多巴脱羧酶

2.水解酶

摄取-1、摄取-2

四、胞裂外排

当神经冲动到达神经末梢时,神经末梢去极化,细胞膜钙通道开放,钙离子进入神经末梢,促使囊泡与突触前膜融合,形成裂孔,通过裂孔将递质及内容物排至突触间隙。

6五、传出神经系统药物的基本作用:

1.直接作用于受体:

激动药:药物直接与胆碱受体或肾上腺素受体结合,产生的效应与神经末梢释放递质的效应相似。

阻断药或拮抗药:药物与受体结合后不产生或较少产生效应,并妨碍递质与受体结合,从而 产生递质相反的效应。

2.影响递质

影响递质的生物合成、释放、再摄取和贮存、转化

胆碱受体激动药

毛果芸香碱

a.作用:

1、对眼睛的作用:

①缩瞳

②降低眼内压(房水流出增加)

③调节痉挛

2、对腺体作用

增加汗腺、唾液腺的分泌。

b.应用

1、青光眼首选 闭角型青光眼 开角型或单纯性青光眼早期有效

2、虹膜炎 缩瞳与扩瞳药配合使用

3、口腔干燥

c.使用注意

滴眼时应压迫眼内眦,防止药液吸收产生副作用。