冠脉CTA简介

引言

冠状动脉粥样硬化性心脏病(Coronary atherosclerotic heart disease,CAD)简称“冠心病”是指因冠状动脉血管发生动脉粥样硬化病变而引起血管腔狭窄或阻塞,造成心肌缺血、缺氧或坏死而导致的心脏病。在许多国家,冠心病的死亡人数居总死亡数的首位,近年来,我国冠心病的发病率呈逐年上升年轻化趋势,给患者和家庭带来沉重的医疗支出负担。

冠状动脉是供给心脏血液的动脉,其管径细小,走行迂曲,且随心跳和呼吸运动,其成像一直是个难题。随着多排螺旋CT硬件设备及成像技术的迅速发展,常规普遍使用的64排螺旋CT已具有较高的时间和空间分辨率,结合其强大便捷的图像后处理技术,使得冠脉CTA(Coronary CTA,CCTA)在观察冠状动脉的软硬斑块、血管通畅程度、冠脉支架、冠脉搭桥术后评估方面占有独特的优势,成为评价冠状动脉病变的重要诊断及筛选方式;

2005 年西门子推出的双源 CT( dual source computer tomography, DSCT), 使得心脏成像能在一次心跳内完成,同时其有效辐射剂量却降低至少50%以上,使高心律及心律不齐患者也能纳入该项检查,其进一步提高的图像质量及精准性能与金标准数字减影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)及血管内超声(intravenousultrasound,IVUS)相媲美。2008年GE公司率先在宝石CT上推出能谱技术,通过拆分混合能量图像以降低或消除金属及钙化硬化伪影,在冠脉支架术后随访及混合斑块成份分析方面具有优势。

此文旨在向各位同道分享一些CCTA检查的一些基本概念、标准图像的解读要点、诊断需求和技巧,希望藉此机会促进各科室医务人员之间、影像科与患者之间的沟通与交流。

常规的冠脉CTA扫描流程包括:

(1)扫描前准备

(2)钙化积分扫描

(3)冠状动脉CTA增强扫描

(4)数据个体化后重建。

任一检查流程的细节都会影响到诊断准确性和患者安全性,故严格的质量把控十分重要。

一、扫描前准备除常规的CT增强准备注意事项外,受检者还需:(1)控制心率和心律,常规64排螺旋CTA要求受检者心率在70次/分以内,心律波动不得超过10次/分,超过者需酌情使用β受体阻滞剂(双源CT可不控制心率及心律)。(2)呼吸训练:受检者在扫描过程中需保持胸部的静止,屏气7至15秒,双源CT可在一次心跳时间内完成; 二、钙化积分扫描

受检者无需注射造影剂,检查简单、快捷,通过平扫即可明确冠脉是否有钙化斑块斑块,对冠心病的筛选诊断、病变程度判断、后续治疗方案均有重要意义,可作为临床评价冠心病的有效指标之一。

三、CCTA扫描增强扫描

根据不同患者实行个体化扫描方案,可有以下不同扫描方案:

四、数据个体化后重建

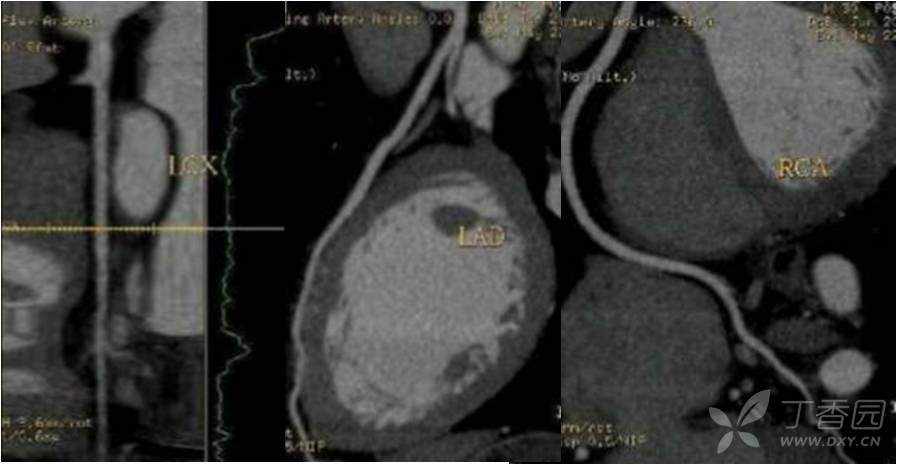

临床上我们较常看到的CCTA后处理图像有四个部分,即容积再现(Volume Rendering,VR)、曲面重建(Curver Multiplanar Reformatons,CPR)、冠脉探针及最大密度投影(Maximum Intersity Projectiongs MIP),每一部分都有不同的意义.

■ 容积再现VR

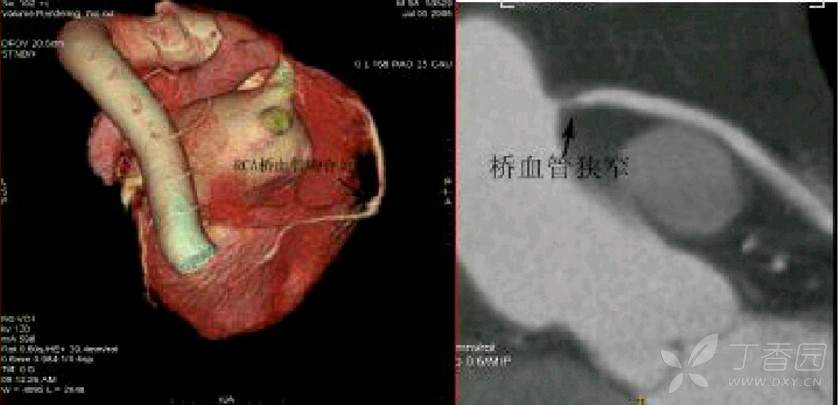

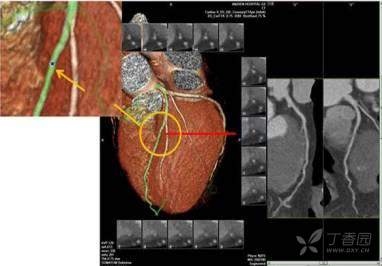

VR能获得三维立体,彩色图像,可快速全面观察心脏与冠脉的轮廓,冠脉的起源、走行、以及桥血管的走行,在多学科讨论中较为有用,但无法观察斑块的细微结构,也不判断冠状动脉狭窄程度。

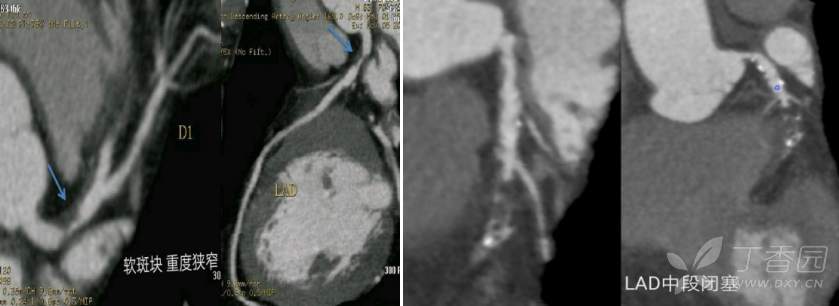

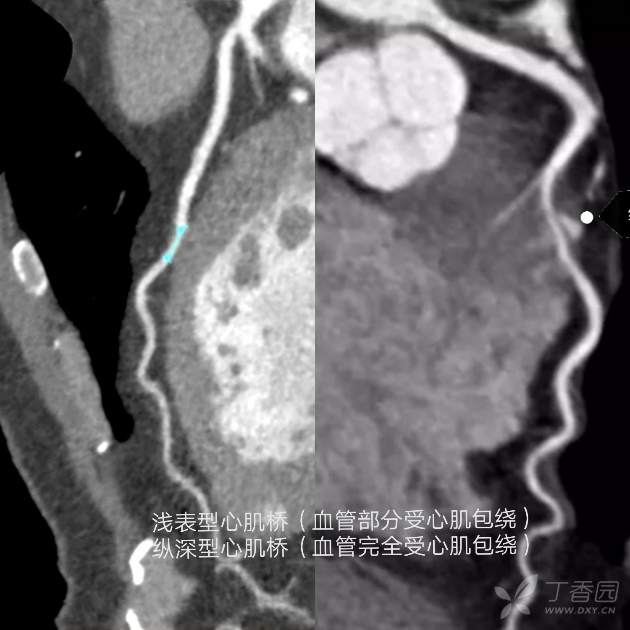

■ 曲面重建CPR

CPR是将在空间上弯曲走行的冠状动脉以某一管腔为中心,将其延伸到整个数据序列从而获得新的重建平面,通常将目标血管 “拉直”显示在一副图像中,进行360度地旋转观察,非常有利于冠脉血管壁的观察及血管狭窄程度的分析,很多时候斑块都是偏心生长,同一病变在不同切面上表现狭窄程度不同,以狭窄程度最重的切面为准。

■ 冠脉探针技术

冠脉探针可以更好的分析斑块。通常在VR相可显示探针的位置,以此点为中心,向上、向下各显示7个断层,每个断层1 mm,加上所选取的一层,共显示15 mm长的冠状动脉管腔横截面,冠脉探针与CPR相结合,能更精确的判断冠脉狭窄程度及斑块的稳定性

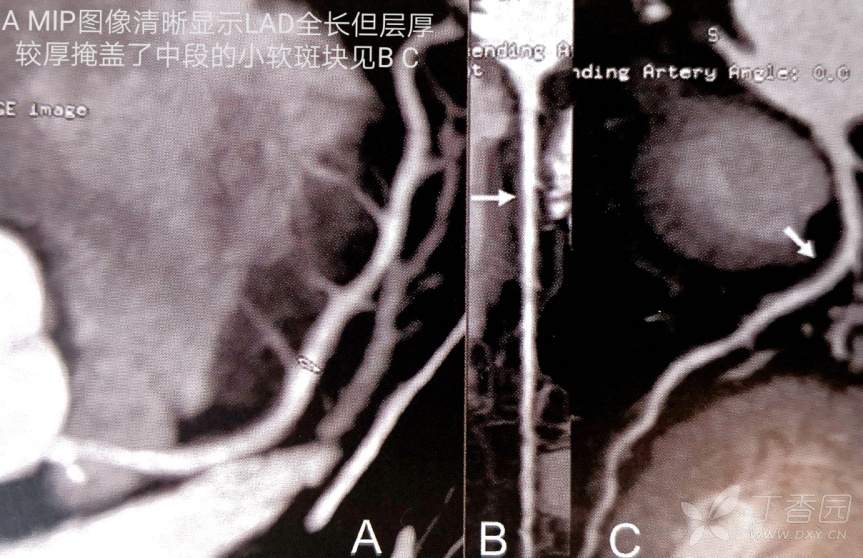

■ 最大密度投影MIP

MIP是选取投影射线上最大的像素点进行投影成像的方法,在CCTA检查中,MIP技术可以通过调节层厚,将冠脉在单一图像中显示,MIP(3mm-5mm)有利于冠脉病变的快速发现,但容易漏诊小的斑块。

冠脉CTA的诊断

1、血管腔狭窄程度判断

目前,国际上通用的管腔狭窄标准有6个分级(直径测量法),但国内尚未对标准进行统一。

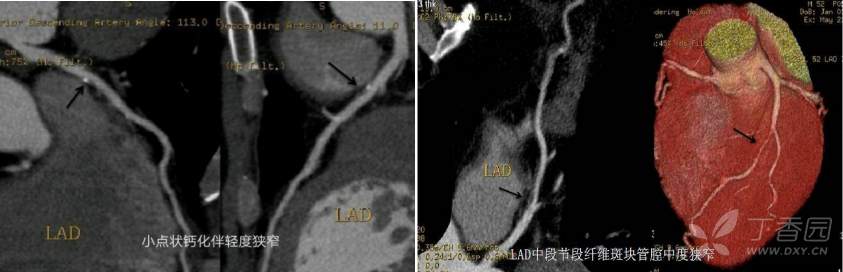

l 正常:无斑块,无狭窄l 轻微:有斑块,狭窄<25%、

l 轻度:有斑块,狭窄25%至49%

l 中度:有斑块,狭窄50%至69%

l 重度:有斑块,狭窄70%至99%

l 闭塞:100%狭窄

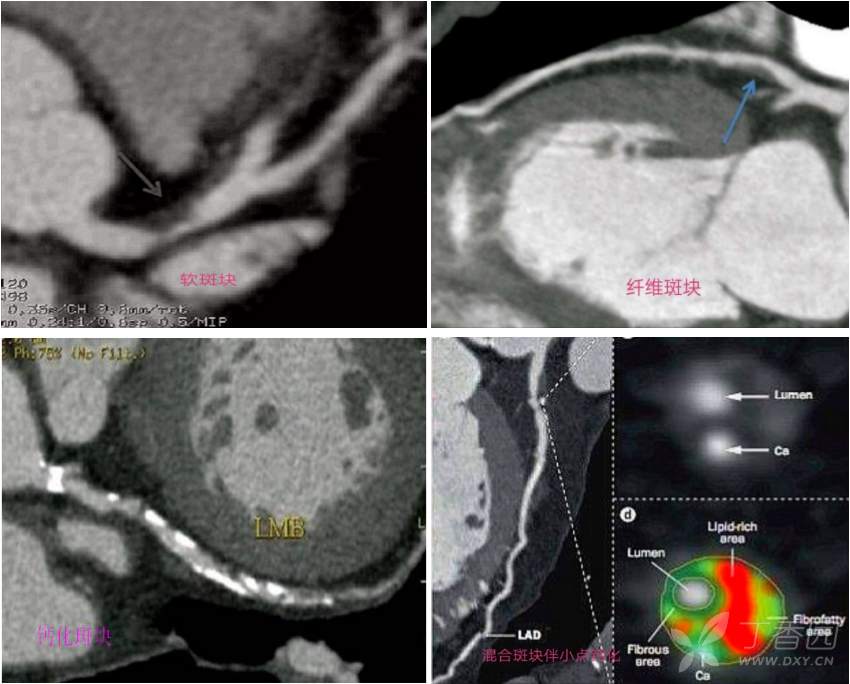

2、冠状动脉粥样硬化斑块成分性质的判断

依据CT值的不同,CCTA可对粥样斑块的成分进行分析:(a)脂质斑块,CT值<0HU;(b)纤维斑块,CT值:20至30HU;(c)钙化斑块,CT值:500至1000HU。一般脂质斑块和纤维斑块较难区分,放射科医师常用“纤维脂质斑块”或“软斑块”来泛指非钙化的斑块,同时具有纤维脂质和钙化成分的斑块,为“混合斑块”。

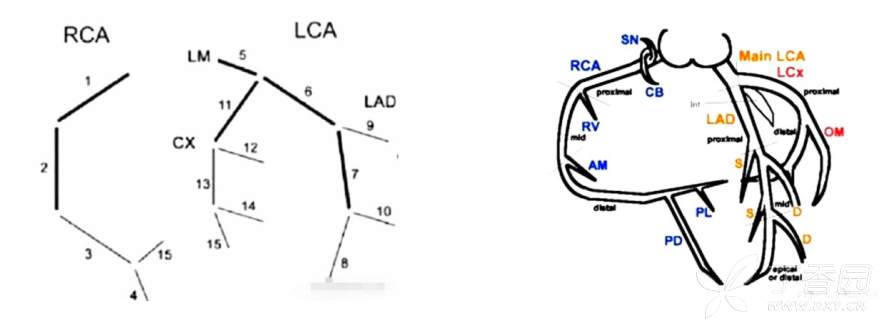

3、斑块的定位

常规采用AHA美国心脏协会标准将冠状动脉进行15节分段:1-4段在右冠状动脉,5-11段左主干及左前降支,11-15段在回旋支。

冠状动脉CTA的适应症

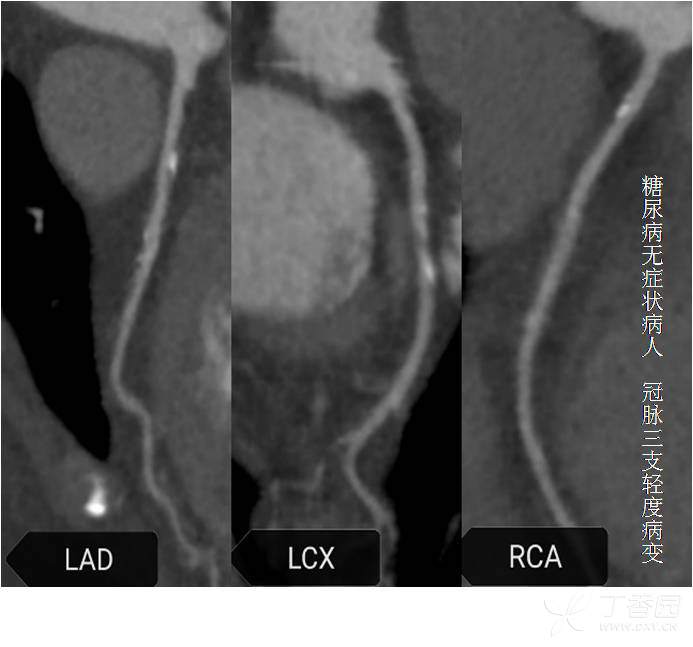

■ 对无症状高危患者斑块的筛查和干预

国内学者发现合并三高(高血压、高血糖、高血脂)人群发生冠状动脉斑块数量明显高于非三高人群,尤其以糖尿病的血管损害更趋于严重,顾引起临床重视。由于CCTA无创特点及日趋成熟的低剂量高质量成像技术,虽未完全达成共识但越来越多的临床学者使用CCTA对冠心病高危患者行筛查及干预。

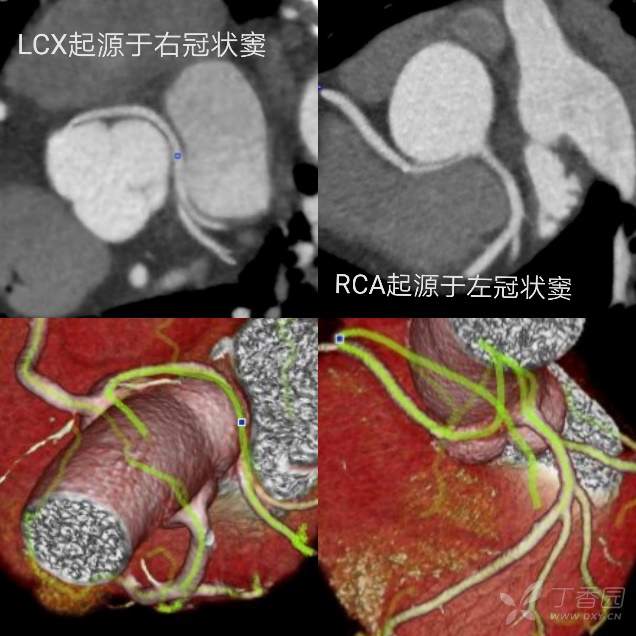

■ 胸闷待查或心电图异常偶然发现的解剖变异

■ 冠心病患者病变程度的详细评估

对于冠心病患者而言,冠状动脉病变的狭窄程度及斑块的特征与心血管事件危险分层相关,急性冠心病患者较稳定型心绞痛患者有更多支的冠脉病变支数、狭窄程度更为严重,且低密度或点状钙化的混合斑块,斑块呈偏心分布、正性重构等CT表现更为多发.,在预测未来心血管事件方面,CCTA可提供重要参考价值。

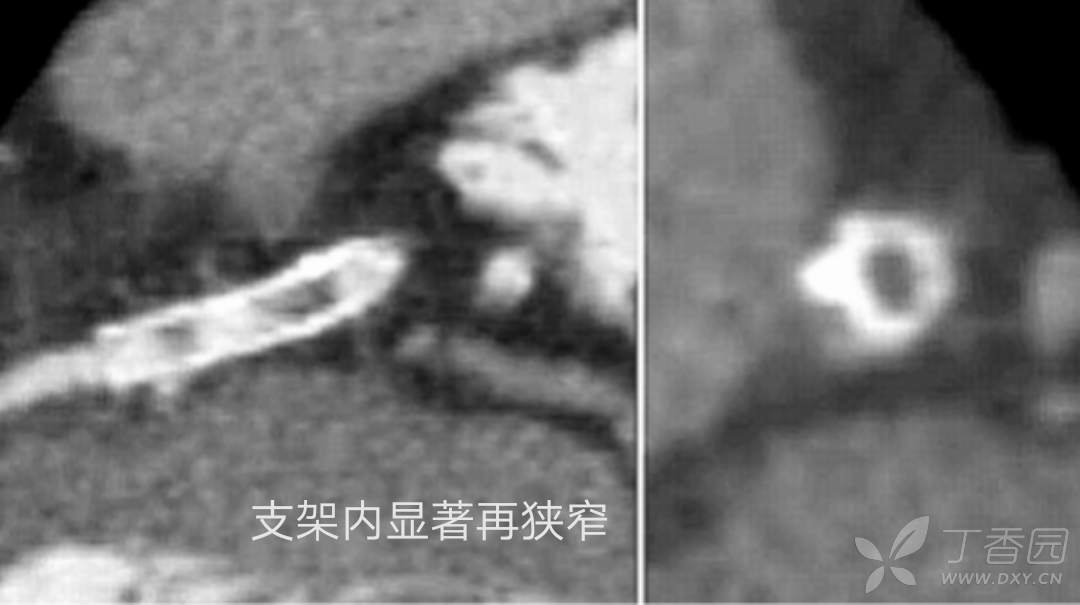

■ 冠脉支架置入术后的CTA评估

冠脉CT可评估支架的形状(是否有变形),支架内及支架两端血管是否通畅,有无出现支架内再狭窄;但支架的内径、材质、厚度等会对CCTA的成像质量造成影响,08年来报道,64排螺旋CT诊断支架内显著再狭窄的(≥3mm)支架的精确度为85%,而<3mm的支架诊断精确率仅为26%。若病人植入≥3mm的支架,并出现低至中度支架内再狭窄的症状,推荐行64排及以上CCTA检查代替有创的DSA检查。

■ 冠状动脉搭桥术后的CTA评估

冠状动脉搭桥术后,动脉桥的十年闭塞率在10%至15%,静脉桥为39%,桥血管因本身管径较大,活动度较小,其冠脉CTA检查的效果明显好于原始冠脉,2007年后报道的64排螺旋CT诊断桥血管闭塞和狭窄的敏感度及特异度已达到98%,97%,吻合口的诊断敏感度及特异度已达到86%,76%;

规范的CCTA检查报告(应包括以下四个部分)

1.检查指征

由开单医生提供

2.检查技术描写

描述扫描序列,层厚、层间距,造影剂注射方案(造影剂浓度、总量、速率)图像重建方法

3.图像描述

• 如有钙化积分扫描,应标出评分

• 冠脉的分布:有无解剖变异;冠脉分布类型(左冠优势型、均衡型、右冠优势型)

• 斑块的描述:部位(血管名称及具体分段)

• 性质(软斑块、钙化斑块、混合斑块)

• 管腔狭窄程度(无狭窄至闭塞共分六级):偏心、向心、离心、弥漫、局灶、斑块长度;

• 其他:心脏形态的描述(心肌、心腔、心包、心瓣膜)

心脏以外的病变 (肺、骨、纵膈、胸壁、肝等)

4. 诊断意见

对冠脉的病变作出总结,并提示是否需要进一步检查。对冠脉意外病变作出总结,提示是否与病人临床症状之间的关联。 总而言之,CCTA技术目前已被迅速普及和广泛应用于临床实践,获得了大量的循证医学证据。随着双源CT、能谱CT、320排等高端螺旋CT的诞生,研究者们不再仅限于斑块所致管腔狭窄程度的研究,今后对于易损斑块的成分的分析及“形态+功能”的一站式CT成像技术的开发,应是未来重点的研究方向。

更多影像知识请关注公众号【全景影像之家】

最后编辑于 2022-10-09 · 浏览 2.1 万