60年前在新疆察布查尔的一次“怪病”调查

读后感 :

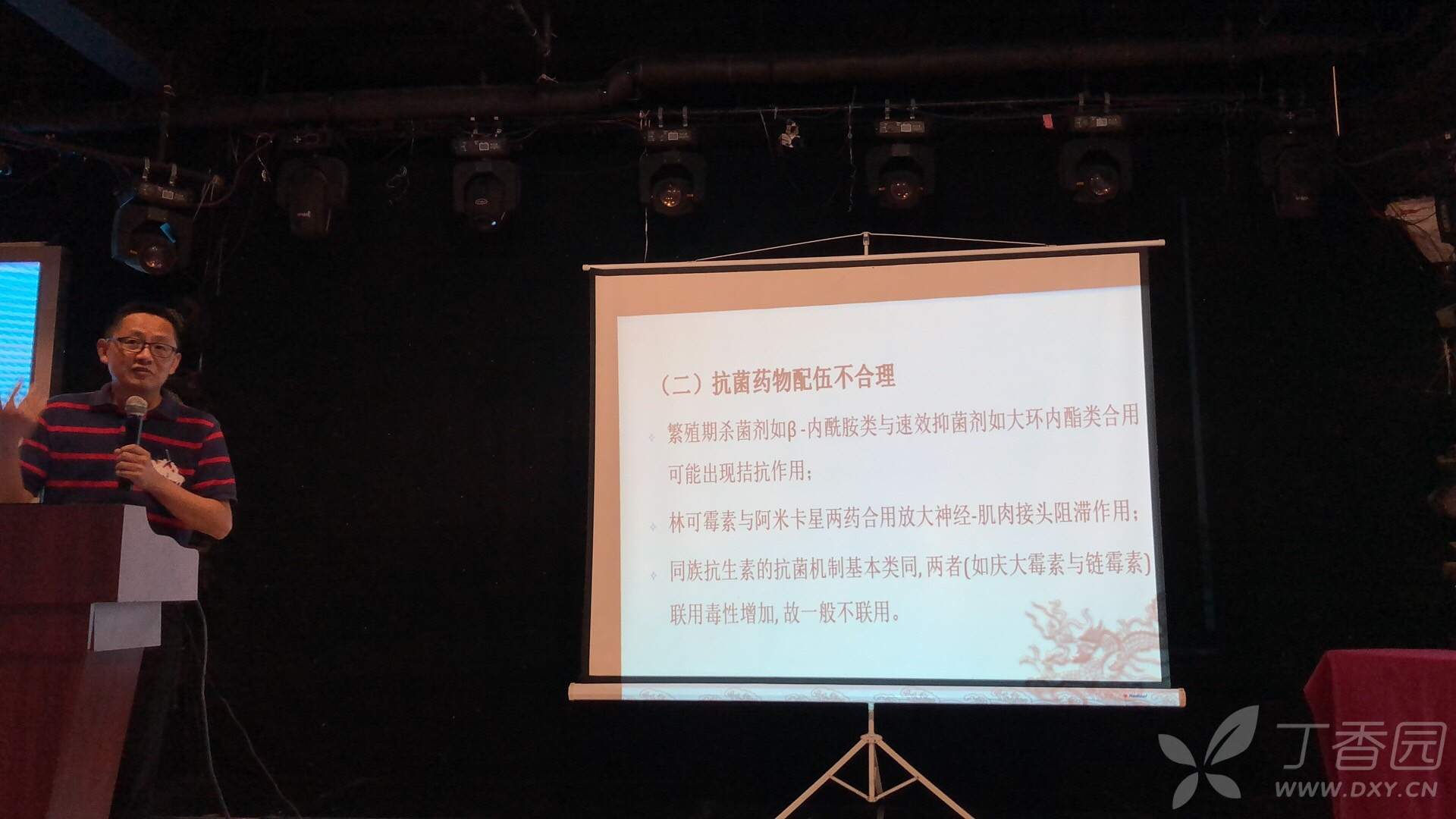

今天看到此文,感到流行病学调查的重要性。想起前天参加台州市立医院学习班,专程赶去听温州医科大学药理教研室朱新波教授的报告(《关于合理用药中的哪些事儿》。在报告中,一张PPT(视频8分16秒—9分04秒)“林可霉素和氨基糖苷类抗生素,在世界上首次1996年,我提出来不能联用。这两药联用神经肌肉接头阻滞作用放大几百倍”,血压下降100倍左右,很多病人要么死于呼吸抑制,要么死于低血压休克。发生率不是很高,但死亡率很高,最好不要联用。(以上系复核报告视频要点)。

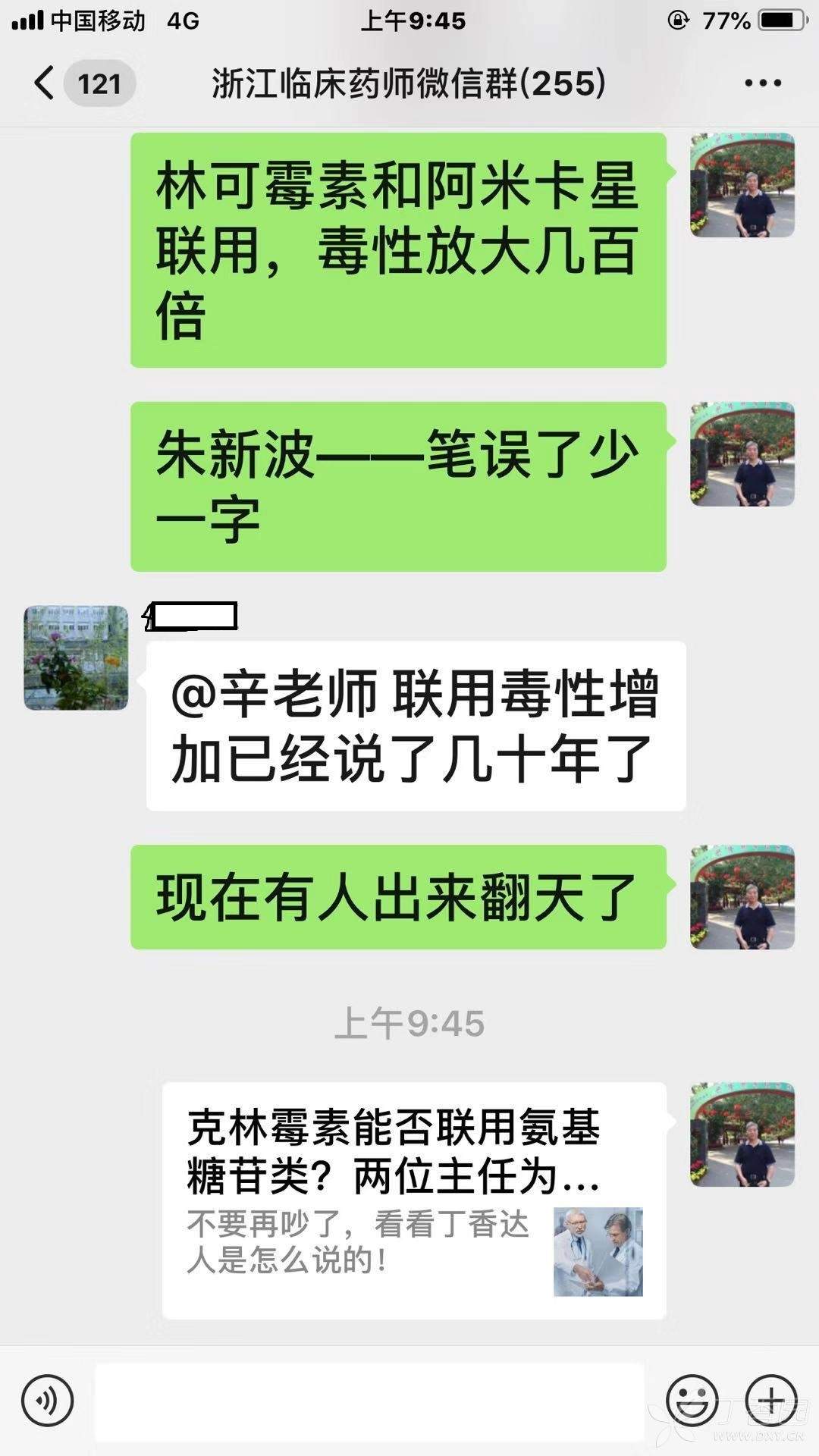

本人现埸直播报告内容要点到微信圈,马上收浙江临床药师微信圈回音:“辛老师,联用毒性增加说了几十年了”;立即回复网友:“现在有人出来翻天了”。

朱新波教授这个研究,其背景是浙江出了不少两药联用致死病例,浙江省卫生厅下达科研任务给温州医科大学。当时台州地区也死了好些类似病例。本人是本地药事质控中心主任,查阅到朱新波教授研究成果,写出了系列调研报告。20年后两人首次见面,这次是第三次见面。

现在有人要重新提倡两药联用,实质在宏观导向上支持联用,这与中国药典临床用药须知精神、药品说明书精神、以病人为中心,安全第一等系列“不支持联用”精神背道而驰。淮南三医院一级医疗事故,这两药联用再加肌松剂联用,患儿当埸死亡,上法庭是药剂士担责,这与当前药师事先审核处方的大背景,扰乱了思路,混淆了方向。

不能让悲剧再次发生,就要加强全民安全用药教育!

2019-09-23;辛老师

60年前在新疆察布查尔的一次“怪病”调查

健康报,2019-09-20(8版)

□赵福祥

解放初期,在新疆察布查尔县流行一种以颅神经麻痹为主要表现的怪病,只在春天发生,病人的表现为复视(看东西和人为双影),视物模糊,头晕或者轻度头痛,抬头和睁眼困难,声音嘶哑、吞咽困难,严重者可因呼吸麻痹而死亡,患者神志始终清醒。因为此病只发生在锡伯族人当中,且病死率较高,引起当地人们的恐慌,县政府请求中央政府派专家进行调查。

根据患者的临床表现,此病一度被怀疑为森林脑炎、蜱传麻痹等传染性疾病。中央卫生部1955年曾组织病毒学专家进行调查,但未获阳性结果。1958年,中央政府又派以北京医学院传染病专家吴朝仁教授为首的工作组进行了调查。在到达现场之前,曾与当地经治病人的临床医生座谈。座谈后,根据病人的临床表现,怀疑此病为肉毒杆菌外毒素中毒或其他毒素中毒。但当地没有任何化学工业,患者也没有食用易引起肉毒杆菌中毒之食物(香肠、火腿、罐头等)的证据,因而不能下结论。

为了寻找病因线索,调查组中毕业于湖南湘雅医学院,先后在北京协和医学院以及北京医学院工作的青年流行病学教师连志浩,运用西方流行病学“三间(病例发生的时间、空间和人间)分布”理论作指导,调查了1949年至1957年在当地发生的88个病例的分布特征。弄清了病例多为锡伯族人(仅一例为汉俄混血,但生活习惯与锡伯族相似),多在春季发生、一户一例、儿童和妇女多见,且有共同食用做面酱的半成品“米送乎乎”的历史。

经过在乡与乡之间比较制酱方法的不同,调查组发现了发病与不发病的原因。就在找到重要线索的时候,发生了当年的新病例。通过采集患者食用的“米送乎乎”,经动物试验证实为肉毒杆菌毒素中毒。至此,“察布查尔病”之谜终于得到揭示。经过卫生宣传,当地锡伯族群众改变了制酱方法,销毁并不再食用“米送乎乎”,从此杜绝了此病的发生。

连志浩先生的贡献丰富了流行病学的原理和实践,“察布查尔病调查报告”发表于1958年第10期的《中华医学杂志》上,成为了新中国原因不明疾病流行病学调查的范例,一直以来被医学院校预防医学专业列为经典案例。其重要意义在于突破了当时占统治地位的前苏联传染病流行病学“三环节(传染源-传播途径-易感人群)”理论的局限,从疾病(包括非传染病及其他卫生相关事件)的“三间分布”去寻找病因的线索。这种方式对于疾病的现场调查,现场实验,寻找病因线索以及其影响因素,制订预防和控制策略等方面,具有十分重要的意义。

(本文作者1963年毕业于北京医学院,1963-1980年曾在新疆生产建设兵团第四师以及伊犁哈萨克自治州卫生局工作,1980-1999年在新疆医科大学工作

最后编辑于 2022-10-09 · 浏览 2622