从预警到应急:刘全教授详解颅底手术安全防控体系

自1971年奥地利Messerklinger教授开创鼻内镜外科技术以来,该技术已走过半个世纪的发展历程。随着鼻颅底外科技术的不断发展,内镜经鼻腹侧颅底手术为复杂颅底病变提供了微创治疗途径,然而术中颈内动脉(ICA)的保护仍是影响手术安全的核心挑战。为系统阐述ICA损伤的风险因素、关键预防策略及损伤后规范化管理,建立鼻颅底手术颈动脉安全防控体系、提升手术安全性,本期特邀复旦大学附属眼耳鼻喉科医院鼻颅底外科专家刘全教授对其进行深度解读。

ICA损伤存在高致残致死风险,是手术安全的重大挑战

ICA损伤的发生率虽然总体较低,但其风险在不同手术类型和病例复杂度下存在明显差异,且一旦发生,可能导致严重的临床后果,是手术安全性的重大挑战。

相较于常规内镜鼻窦手术,内镜经鼻腹侧颅底手术因处理区域解剖结构更为复杂、病变更具侵袭性且毗邻ICA,其ICA损伤发生率显著升高,在某些高级别手术中可达4%–9%2。尤其是处理侵犯鞍旁或鞍上区域的病变(如脊索瘤、颅咽管瘤等),由于病变与血管结构关系密切,手术剥离过程中易造成血管壁损伤,使得ICA损伤的风险进一步增加,ICA损伤率可高达5%–9%2。即使是经验丰富的高手术量术者(如年手术量>500例),其职业生涯中遭遇ICA损伤的比例也可能高达50%2。

ICA损伤可引发术中难以控制的急性大出血,迅速危及患者生命。即便初步止血成功,后续并发症发生率仍居高不下:死亡率约15%,永久性神经功能缺损率达26%,假性动脉瘤形成风险更高达60%2。因此,在颅底手术中系统化识别风险、严格预防和建立有效应急管理流程至关重要。

系统识别关键风险因素,为构建个体化安全方案的决策基础

准确识别ICA损伤风险是制定有效预防策略的基础。这些风险因素可归纳为以下四类,需在术前全面评估:

l 解剖因素

研究显示,超过70%的患者存在至少一种解剖风险特征。

l 病理因素

肿瘤粘连或当肿瘤包绕ICA角度>120°时,损伤风险显著增高,尤以脊索瘤、软骨肉瘤为著1。中后颅窝病变(如垂体腺瘤、颅咽管瘤)因需要暴露ICA的多段或引起血管移位,其ICA损伤风险高于前颅窝病变1。

l 治疗因素

既往手术或放射治疗导致组织纤维化、粘连及骨质坏死,使ICA暴露难度增加3。此外,垂体腺瘤患者接受溴隐亭治疗后,肿瘤与血管粘连更紧密,术中剥离时易损伤ICA3。

l 技术操作因素

术者经验不足、术中器械使用不当(如吸引器力道过猛)及术前影像评估不充分是主要技术风险。缺乏经验易在复杂区域操作失误,而未充分评估则难以识别血管变异、骨质缺损或病变与血管关系,无法制定合理手术方案和应急预案。同时,缺乏神经介入团队支持及术中导航、多普勒超声等辅助技术,也会显著增加手术风险1。

构建多学科协作与精准评估体系,是实现有效预防的核心基石

ICA损伤是颅底手术安全的核心,依赖于周密的术前规划、术中防护措施及团队准备,其基石在于多学科协作与精准评估。

Ø 术前规划关键要素:

l 术前影像学评估是识别ICA损伤风险的关键。所有患者应常规接受增强CT和MRI检查,以明确病变范围及与ICA的解剖关系。对于高危患者,必须进一步行CT血管成像(CTA)、MR血管成像(MRA)或数字减影血管造影(DSA),以精确显示ICA走行、骨壁缺损情况(如骨壁缺损发生率可达4%–22%)、血管变异(如ICA在蝶窦内隆起率可达8%–70%)及其与病变的毗邻关系。影像融合技术可同时显示骨性结构和血管路径,有助于术中导航1。

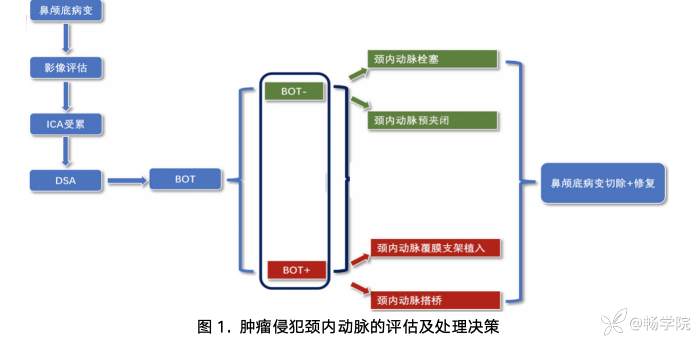

l 球囊闭塞试验(BTO)适用于术前评估需牺牲ICA或病变广泛包绕ICA的高危患者,其价值在于评估大脑侧支循环代偿能力。即使仅在神经功能监测下进行,BTO也可显著降低术后卒中发生率;若结合客观脑血流评估方法,可进一步提高敏感性。BTO结果应结合患者年龄、病变性质、位置及手术目标综合判断,术前决定受累侧颈内动脉的处理方案,指导手术方案的制定及术中快速决策1。

l 复杂颅底手术必须在多学科协作框架下进行。核心团队应包括颅底耳鼻喉科医生、颅底神经外科医生、神经放射科医生和神经麻醉师。对于高危病例,必须提前邀请神经介入放射科或血管内神经外科医生参与术前讨论,共同制定应急预案(包括术中血管内治疗路径)。多学科肿瘤委员会或术前规划会议应明确手术目标、替代治疗方案,并就术中可能发生的ICA损伤及后续处理策略达成共识,确保流程顺畅、资源到位1。

Ø 术中防护核心措施:

l 对于存在ICA解剖变异或复杂复发病例,建议使用影像导航系统(如CT、MRI或MRA)进行实时引导,以辅助定位ICA路径及其周围关键结构。术中导航可显著降低内镜下经鼻手术中主要并发症的发生率,尤其是在涉及颅底区域的复杂手术中。此外,超声多普勒导航也可用于识别血管位置和血流状态,进一步减少误伤风险3。

l 对于具有高血管损伤风险的患者,术中应密切监测血流动力学状态。建议建立大口径静脉通路以保证快速补液。维持正常血压有助于保障对侧脑灌注,避免缺血性神经功能损害,尤其在发生血管意外时更为关键3。

l 推荐采用双人四手操作模式,主刀负责操控内镜,助手持双吸引器(≥12Fr)维持手术视野清晰。该策略有助于在发生高流量出血时迅速清理术野,准确识别出血点,并为后续止血操作创造条件3。

l 所有内镜下经鼻手术中应常规做好应急准备,包括颈部消毒备皮以备紧急颈动脉近端控制,确保血制品充足,并备齐各类止血材料及血管修复器械。预先准备可显著提高应对突发性血管损伤的能力,减少后续病残率和死亡率3。

l 模拟训练通过绵羊模型可以高度还原人类鼻腔狭窄空间及出血环境,重点训练术者在有限视野中快速控制手术野和应用可靠止血技术。研究表明,经该模型训练的团队在处理临床ICA损伤时,初步止血成功率达100%,术后死亡率和永久神经功能损伤率均为0%,弥补了临床罕见血管事件实战经验的不足,显著改善患者预后2。

系统性实施这些基于精准评估和多学科协作的预防策略,是降低ICA损伤风险、保障手术安全的有效途径。

建立标准化应急管理路径,是降低致死致残率的关键支撑

一旦发生ICA损伤,快速、规范化的处理流程是降低患者死亡及永久性神经功能缺损风险的关键。

Ø 术中紧急止血步骤:

l 首要目标:控制出血与维持视野。

l 禁忌操作:避免盲目电凝(可能扩大破口)及紧急颈动脉结扎(可导致同侧脑卒中风险显著增高)。低血压麻醉亦属禁忌,因会加重脑低灌注。

l 确定性止血技术:若条件允许,优先尝试直接缝合修复血管、使用动脉瘤夹等进行血管重建。亦可考虑覆膜支架置入,但颅内段技术挑战大,多数情况下仍需牺牲动脉。

l 术后24小时内行影像学检查,早期识别并发症(如颅内血肿、假性动脉瘤)。若术中发生血管损伤,建议术后随访血管造影以排除迟发性假性动脉瘤。

Ø 术后ICU监护要点1:

患者术后转入ICU,应维持轻度高血压状态2-3天,以保障脑灌注压。密切监测神经功能状态,建议早期拔管以便于临床评估,同时警惕脑缺血或出血事件的发生。

Ø 迟发性并发症的筛查与防控1:

l 假性动脉瘤发生率较高,可在数小时至数月后形成,推荐在术后1–2周行二次血管造影,以早期发现此类并发症。

l 若置入覆膜支架,术后需持续抗血小板治疗至少4周。

l 应注意迟发性颈动脉海绵窦瘘或假性动脉瘤破裂的可能,尤其突发严重鼻出血时需紧急评估。

系统性执行从术中应急止血到术后长期监测的完整管理路径,对降低致残率、改善患者预后至关重要1。

专家小结

近年来,鼻颅底外科在微创技术与手术安全方面取得显著进展,尤其是ICA损伤的防控已逐步形成系统化策略。尽管ICA损伤总体发生率较低,但其高致死致残风险仍为手术安全的核心挑战。当前防控体系强调多学科协作与精准评估:通过术前影像学全面评估ICA解剖与病变关系,结合BTO评估代偿能力;术中依托影像导航、多普勒超声实时定位血管,并采用双人四手操作、模拟训练提升应急能力;术后重点监测迟发性并发症,实施ICU监护与长期随访。未来亟需更多临床研究验证新技术与多学科协作模式的有效性,最终构建全域覆盖、精准响应的手术安全生态系统。

参考文献:

1. AlQahtani A, et al. Injury of the Internal Carotid Artery During Endoscopic Skull Base Surgery: Prevention and Management Protocol. Otolaryngol Clin North Am. 2016 Feb;49(1):237-52.

2. Valentine R, et al. Management of arterial injury during endoscopic sinus and skull base surgery. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2016 Apr;24(2):170-4.

3. Sharma RK, et al. Carotid artery injury in endoscopic endonasal surgery: Risk factors, prevention, and management. World J Otorhinolaryngol Head Neck Surg. 2022 Mar 22;8(1):54-60.

4. Solares CA, et al. Prevention and management of vascular injuries in endoscopic surgery of the sinonasal tract and skull base. Otolaryngol Clin North Am. 2010 Aug;43(4):817-25.