患者胸闷、气短伴下肢水肿,这个血栓原因差点漏了!

一次长途火车,导致VTE

患者,男,30岁,因“间歇性呼吸困难伴双足水肿2年”之主诉入院。

日常活动明显受限,无劳力性胸痛、咳嗽、咯血、心悸、发烧、食欲不振或体重减轻。

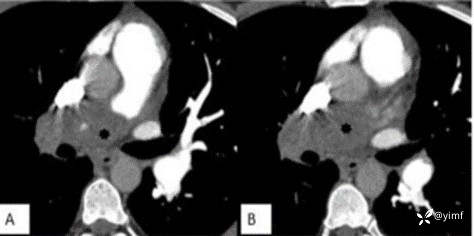

既往史:患者5年前因坐火车长达12个小时,腿部血液流通不畅进而形成下肢深静脉血栓(DVT),此后规律口服了6个月的利伐沙班进行抗凝治疗。此后没有进一步调查血栓形成原因,因无不适症状未服任何抗凝药物。4年前患者因呼吸困难,行相关检查示肺栓塞(相关影像学资料见图1A-C),并进行了紧急溶栓治疗。在此之后,他接受了利伐沙班治疗,并继续服用至今。

个人史及家族史:无吸烟史,无VTE家族史。

图1 CT肺动脉造影(CTPA)

体格检查:血氧饱和度为92%,呼吸频率为25次/min,双足轻度凹陷性水肿、可闻及颈静脉搏动。无心动过速或低血压。

辅助检查:

•外周血涂片、肝功能、肾功能、全血细胞计数均在正常范围内。

•凝血酶原时间和活化部分凝血活酶时间未见明显异常。

•B型利钠肽(BNP):1150 pg/mL(正常参考值<450 pg/mL)。

•经胸超声心动图检查:右心室肥大伴功能障碍,右心房扩张,中度三尖瓣反流,估计肺动脉收缩压为60mmHg,肺动脉中度反流。室间隔运动减低。主肺动脉及左、右肺动脉扩张(直径分别为29、19、15mm),左室射血分数为60%。

患者既往有VTE病史,现超声提示肺动脉高压,看到这里,你知道患者气短发作的原因了吗?

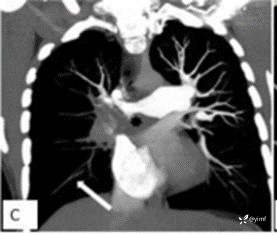

患者年轻男性,因气短2年入院。排除常见的冠心病、肺脏疾病后,结合患者既往肺栓塞病史、超声提示肺动脉压力升高且右心功能不全,自然容易想到「慢性血栓栓塞性肺动脉高压(CTEPH)这一疾病。最后通过Swan-Ganz漂浮导管检查及肺动脉造影(图2),明确CTEPH诊断。

图2 CT肺动脉造影显示右肺动脉有残余慢性血栓,主肺动脉扩张

那么,又是什么原因导致的CTEPH呢?

CTEPH的危险因素较多,涉及范围广,包括心室-心房分流性疾病、起搏器导线感染、脾切除术、既往VTE(特别是复发性VTE)、存在抗磷脂抗体/狼疮抗凝物等自身免疫疾病、甲状腺替代治疗、恶性肿瘤史、血液系统疾病等,上述因素均可合并CTEPH发生。

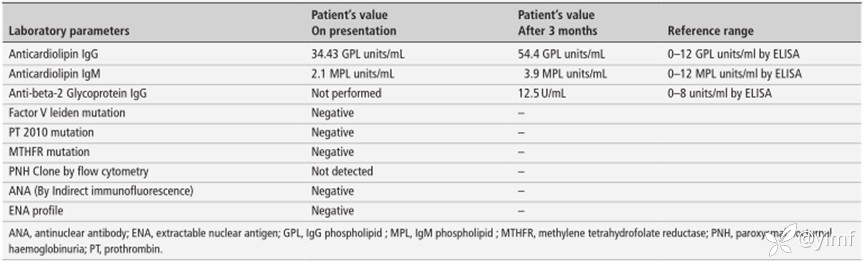

因此,我们继续完善了相关检查(表1)。结果提示两次(间隔12周)抗磷脂抗体(aPL)的临床和免疫学标准均明显升高(分别为34.43 GPL单位/mL和54.4 GPL单位/mL)。结合患者临床症状及相关辅助检查结果,考虑此患者为抗磷脂抗体综合征(APS)引起的CTEPH。

表1相关实验室检查数值

随后,患者接受了双侧肺动脉内膜剥脱术。术中进行了右心导管(RHC)检查,证实了肺动脉压力升高。术后RHC显示右心压显著降低,口服华法林进行抗凝治疗,国际标准化比值(INR)控制在2~3之间。

侦探小贴纸:治疗强度的华法林或其他维生素K拮抗剂(VKA)是APS血栓形成的标准治疗。欧洲药品管理局(EMA)建议APS不应使用直接口服抗凝剂(DOAC),尤其是aPL三阳性的患者。对首次发生VTE且已服用DOAC作为标准治疗的的aPL单阳性或双阳性的患者,可考虑继续DOAC治疗,并积极预防血栓形成的风险因素和出血风险因素。上述病例服用华法林后症状控制可,目标INR为2-3。

在此后2年的随访中,患者症状有了相当大的改善。他经常进行体育活动,包括适度的中等强度运动,且再也没有出现过双足水肿。

本则病例提示了我们哪些要点?

要点1:本病例为一例罕见的男性原发性APS病例,表现为复发性VTE、CTEPH和心力衰竭等症状。尽管属于常见的临床表现,但该患者的诊断有相当大的延迟。最初血栓形成史引发DVT,未进行任何检查延误了诊断。

因此,临床医生需要注意的是,任何影响血液循环和凝血的因素都可能引起静脉血栓,如静脉损伤、手术、某些药物副作用和各种原因导致的活动受限。除了形成血栓的常见原因(如长期住院史、手术或创伤、肥胖、恶性肿瘤、口服避孕药或任何与血栓形成相关的药物的使用、妊娠、家族史、年龄>65岁、心力衰竭、中风伴偏瘫和炎症性肠病)以外,还有一个重要的因素容易被忽视,那就是由心磷脂抗体引起的APS。

APS是以动静脉和微血管血栓以及产科并发症为主要表现的自身免疫性疾病,实验室检查可见aPL[狼疮抗凝物(LA)、IgG/IgM抗β-2糖蛋白-1(β2-GP1)抗体和抗心磷脂抗体(aCL)]持续阳性。APS并发静脉血栓表现为DVT/肺栓塞(PE),并发动脉血栓可引起短暂脑缺血发作和卒中。

要点2:既往临床实践及多项研究均已证实,APS患者血栓再发风险显著增高,其中“三阳”(即三种磷脂抗体均阳性)患者尤为突出。有研究证实,APL滴度本身并不能反映血栓事件再发风险,APL阳性的种类越多,其血栓再发风险越高。同时合并吸烟、肥胖、高脂血症、高同型半胱氨酸血症、肾功能不全等其他血栓高危因素患者,血栓事件再发风险亦显著增加。

如何精准地评估和预测血栓再发风险尚未得到公论。可采用APS评分(GAPSS)进行评估,GAPSS包括:高血压1分,高脂血症3分,LA阳性4分,aCL IgG型/IgM型抗体5分,抗β2GPⅠ抗体IgG型/IgM型4分,抗PS/PT抗体3分,总分≥10分即为血栓再发高危人群。因此,当临床上若怀疑是APS引起的静脉血栓形成,无论其年龄和性别如何,都应立即对其进行评估,以避免并发症和降低相关发病率。

要点3:APS的鉴别诊断主要依据不同的临床表现加以鉴别。多种获得性或遗传因素亦可导致妊娠丢失,和/或血栓栓塞性疾病。

静脉栓塞需与遗传性或获得性凝血功能异常(如蛋白C、蛋白S、V Leiden因子缺乏)、抗凝血酶缺陷症、恶性肿瘤和骨髓增殖性疾病、肾病综合征等鉴别。

动脉栓塞需与动脉粥样硬化、栓塞事件、心房纤维颤动、心房黏液瘤、感染性心内膜炎、脂肪栓塞、血栓性血小板减少性紫癫及系统性血管炎等鉴别。

同时或者先后出现动脉和静脉栓塞时需与肝素诱导性血小板减少症、低纤维蛋白原血症或纤维蛋白原活化因子缺乏症、高同型半胱氨酸血症、骨髓增殖性疾病、真性红细胞增多症、阵发性睡眠性血红蛋白尿、华氏巨球蛋白血症、镰状细胞病、系统性血管炎及反常栓塞等鉴别。

APS是一种多系统疾病,临床表现复杂多样,全身各个系统均可受累,最突出的表现为血管性血栓形成。由于临床医师对该疾病的认识不足,延误诊断的情况时有发生,因此,当患者出现典型的血栓事件需高度怀疑APS,完善相关检查明确病因。目前APS的治疗仍以抗凝为主,希望随着对APS的发病机制的进一步认识,有更多新型药物可以更好地治疗APS。