一例“喜怒无常”的室早(随访一年半):有趣的病人,有趣的室早

推荐

推荐今天碰到个来门诊随访的病人,一年半前给他做了室早射频消融,这个室早很有故事。

这个病人正好请过三次心内科会诊,并转科至心内科治疗,再转回外科。从这个病例也可以反映内外科诊治流程的演变。

正巧合,会诊、转诊、手术,我都主诊了,所以分享一下一点点作为医生的“工作乐趣”。

【病例回顾】

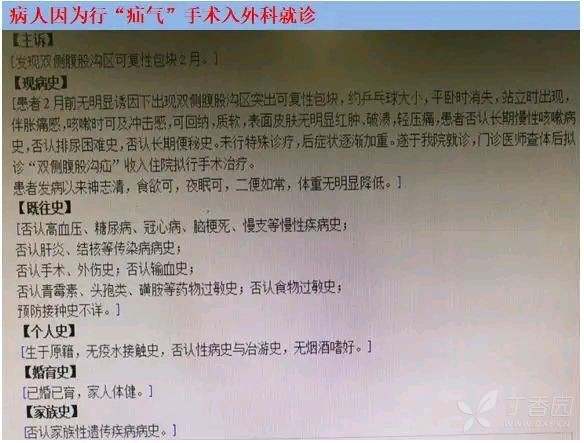

病人是70岁老先生,属于“三线厂”员工,年轻时候为上海支援湖北建设出过大力的,退休以后返回上海生活。平素健康,本次第一次住院,因为双侧腹股沟区肿块两个月入我院外科,确诊 “双侧腹沟股疝气”准备手术,入院查发现心电图提示为:窦性心动过缓,偶发早搏。

【什么是“疝气”?有什么危害】

“疝气”,也被称为“小肠气”,指的是在腹腔压力增高情况下(如咳嗽、剧烈呼吸、运动、用力大便等),肠子和肠壁组织通过薄弱的腹壁突出来形成包块,最常见发生在“腹股沟区”(大腿内侧),通常突出在阴囊里面或者在大腿内侧。

腹股沟区“疝气”,尤其是阴囊部位的反复突出,将给患者的生活和社会交往带来极大的干扰,属于男性的“难言之隐”。而且,一段肠子反复突出,也影响消化功能。最大的危险是,如果突出后不能回纳,可能造成“嵌顿”,导致肠子坏死,危及生命。

【心内科前两次会诊】

第一次会诊原因:心动过缓(因为外科手术要麻醉,可能导致心率进一步减慢),偶发室早。

心内科回复:行阿托品试验(确认阿托品注射后心率是否能明显提高?为了避免术中因为麻醉导致心动过缓,而药物治疗无效的情况)、行Holter 24小时动态心电图(1. 明确心动过缓最慢是多少,有没有传导阻滞,决定术中是否需要行临时起搏器预防心跳慢。2.明确“室早”的数量及类型)。

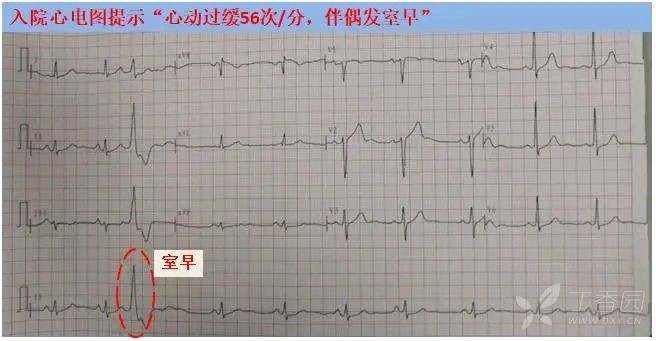

阿托品试验:提示心跳显著加快,排除术中需要行临时起搏器预防心跳慢(病人可以避免在外科手术前先去心内科装临时起搏器的“有创操作”),室早较前增加(用药缘故)。

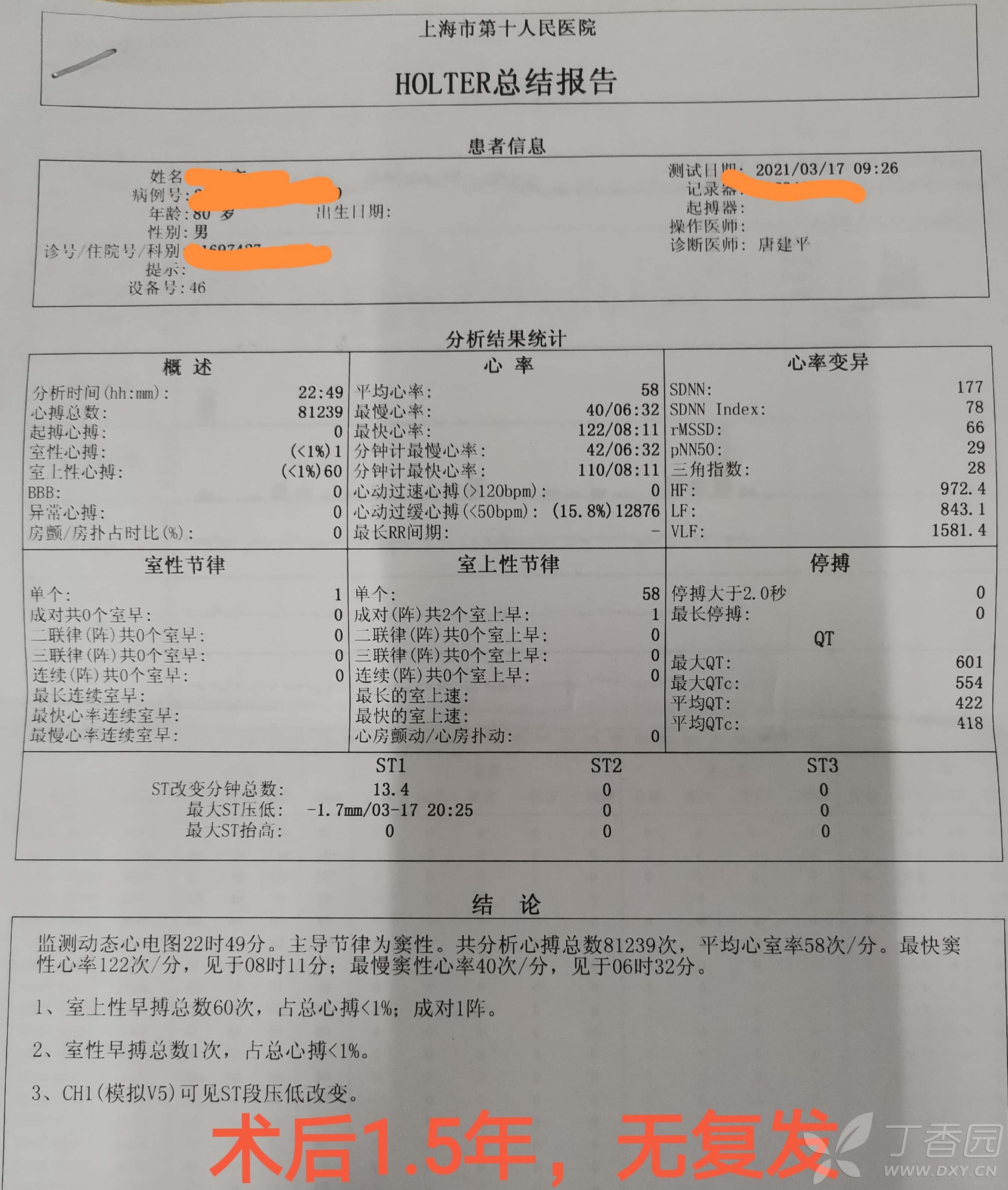

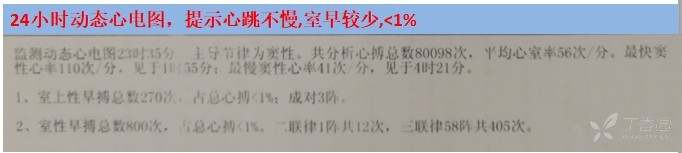

Holter 24小时动态心电图,提示平均心跳56次/分,未见到显著心动过缓及传导阻滞等需要植入起搏器的情况。同时室早都形态一致(“单源性”),但极少,只有不到1%。

第二次会诊:肯定了检查结果,排除了需要外科术前先装临时起搏器,且目前室早较少,不需要干预。

【外科手术中的“惊魂一幕”,被迫“流产”】

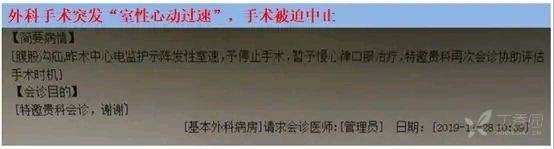

据外科医生和麻醉师描述,患者刚麻醉完,准备开始手术时,心电监测尚提示出现“阵发性室性心动过速”,且“反复发作”、“满屏满屏都是”,考虑到手术安全性,终止手术。并且迅速给予药物治疗,并请心内科会诊。

【 什么是“室性心动过速”?】

“室性心动过速”,简称室速,是指三个或三个以上的“室早”连发。反复发作的“室速”或者持续较长时间的“室速”是非常危险的,将造成:1. 出现非常难受的胸闷胸痛;2. 心脏泵血不足,造成低血压,导致休克; 3. 可能导致室颤,出现猝死。因此,“室速”属于危急重症。(参考我之前的视频《室速,反复无休止,是什么样子的?》)

【第三次心内科会诊】

1. 肯定了外科医生和麻醉师在术中出现顽固的“室性心动过速”,可能危及生命,此种情况下手术需要中止;

2. 虽有“室性心动过速”发作,但平时室早极少,用“慢心律”药物治疗作用不大,且患者平素心率偏慢,容易进一步导致心动过缓,因此停药;

3. 建议转心内科先做“室早室速”的射频消融,然后转回外科继续行“疝气”手术。

【“室早”的“射频消融”,需要注意什么?】

射频消融,属于“微创”手术,医生在患者大腿上穿刺后,消融导管经血管(动脉或者静脉)进入心脏,完成手术后导管退出,穿刺点包扎止血,针眼大小6-8F,即2-3毫米。“室早”的“射频消融”,医生需要在病人发作室早的时候用导管在心脏各个部位标测,找到最早的那个点,即为“室早”的来源。因此,需要患者的室早:1. 术中能稳定发作(不管平时发的多还是少,做手术不发作就不能做);2. 室早需要形态比较统一,只有一种最好,称为“单源性”,如果室早形态较多且在不停变化(见于心肌缺血的病人,尤其是有心梗后或心脏血管高度狭窄的),那么不适合做也没有办法做,这种情况往往需要先检查“冠脉造影”,首先解决心脏血管高度狭窄导致的“心肌缺血”。

【这个患者,射频消融的“矛盾”】

患者因为基础心率慢不适合用药物控制室早,而不控制室早的话,外科手术没有办法做(医生始终把安全性放在第一位考虑)。因为这个“疝气”严重影响到患者的生活,外科手术不做不行,那么唯一的办法就是先做射频消融把“室早”打掉。

然而,这条唯一的办法,行得通吗?患者的室早,极少,很难标测到准确的室早来源(心室任何一个部位都可能形成早搏),即便做了消融,因为本身的室早就很少,无法验证是否是消融有效。(这种情况,一般手术就不做了)

那么,唯一的办法就是,诱发出稳定的“室早”。因为患者刚入院后做“阿托品”试验明显诱发了室早,也给了我们一定的信心。

【反复诱发未见一个“室早”,尴尬!】

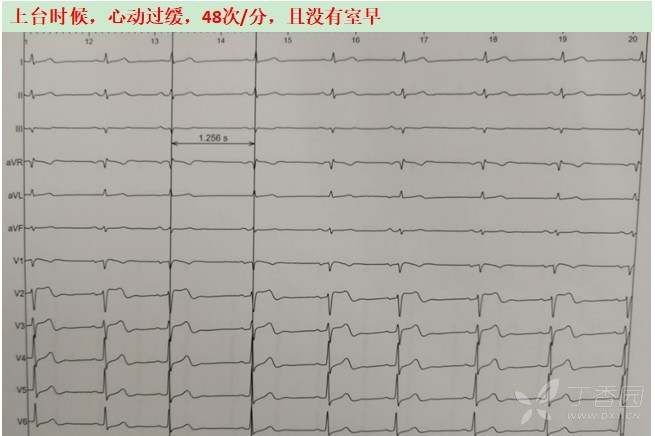

果不其然,患者转来心内科后,正好是周末,观察两天室早极少。周一硬着头皮上台,果然没什么“室早”。观察半小时,1个室早都没有。(这种情况,一般手术就不做了)

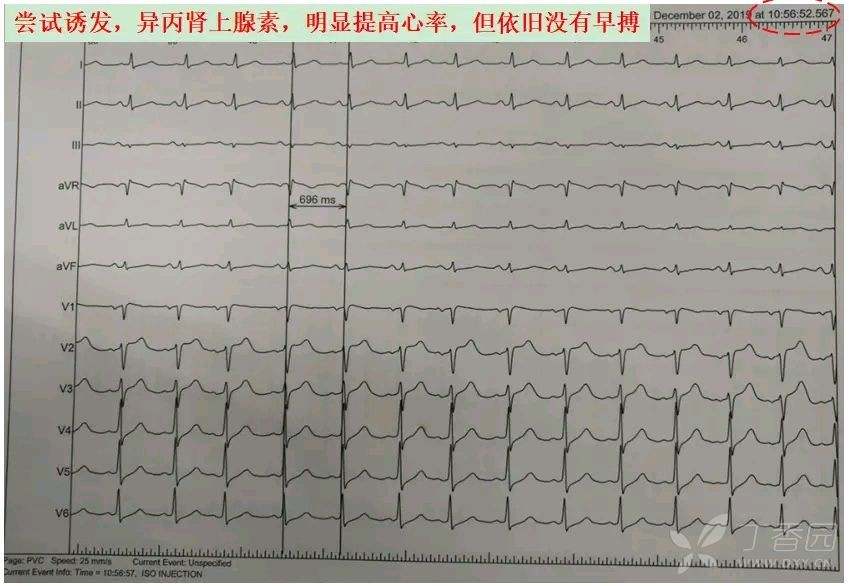

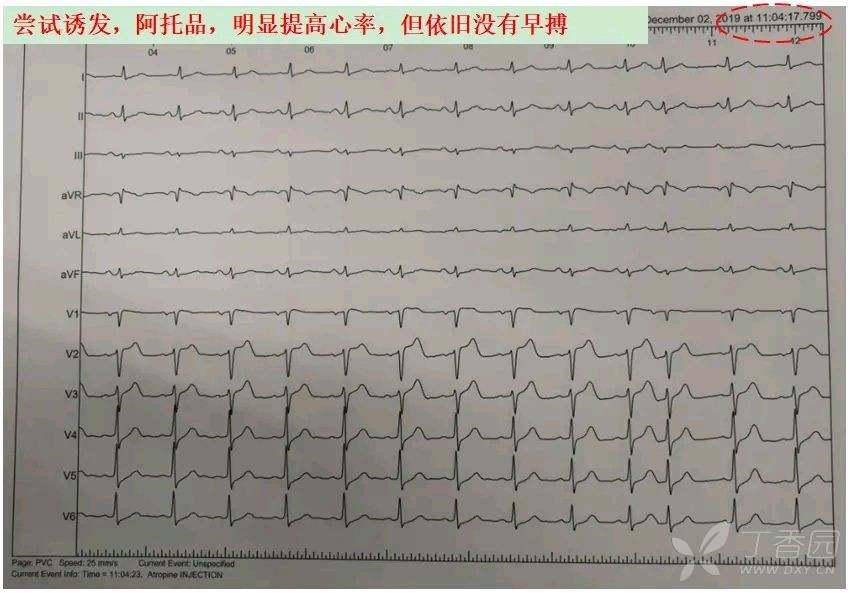

使用药物提高心率尝试诱发(这个方法,业内有些专家并不认可,因为诱发的室早可能和真实发作的存在差异),使用了常用的两种药物,明显提高心率但是始终没见到“室早”的影子,这种情况较为少见,因为术前做“阿托品”试验明显诱发了室早。(这种情况,一般手术就不做了)。然而,熟悉患者痛苦的我们还是反复做诱发,又坚持了半个小时。

持续观察1小时,反复尝试诱发,始终未见“室早”影子,这种情况不放弃也不行了,实在遗憾。然而就在准备告知患者和家属终止手术的时候

【“好运气”来了,赶快“一枪打掉”】

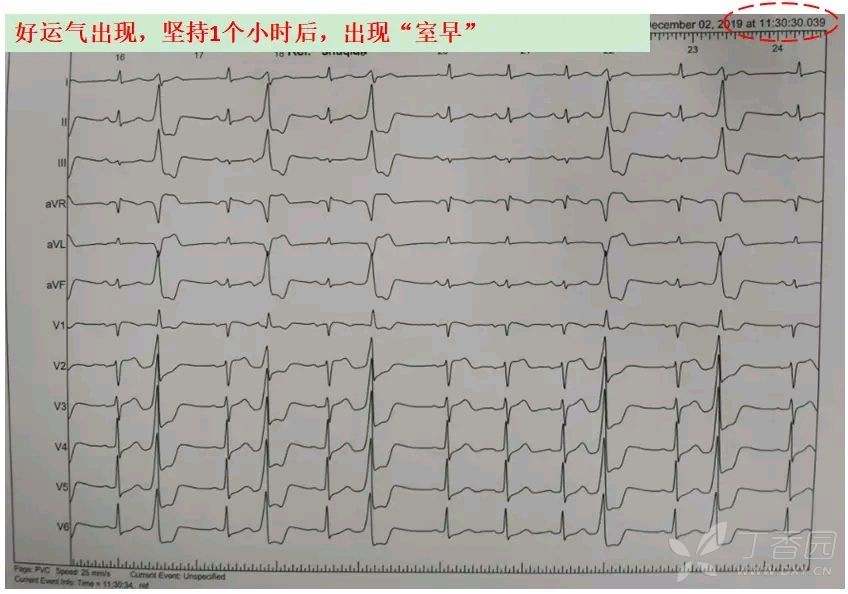

“好运气”来了,“室早”开始出现了。

但是,需要警惕的是,万一做手术中途室早消失了,那么也很尴尬,因此我们观察了10分钟左右都或多或少有一些,并且告知到患者和家属有可能中途室早消失了,对手术造成困扰或被迫消失。患者和家属表示希望尝试一下。

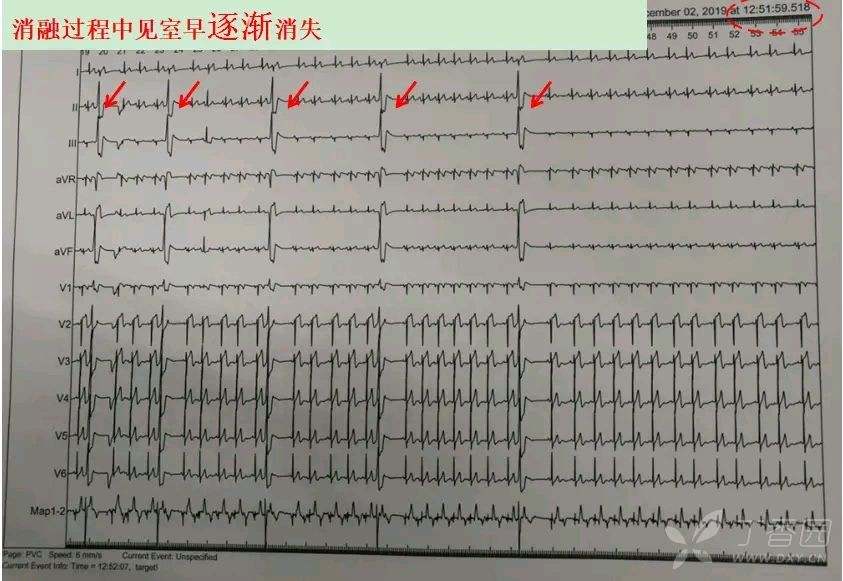

接下来就是专业的消融时间了,由于术前对心电图的判断较为准确,虽然室早依旧很少,我们也利用不少的室早进行了快速定位,并且在预判的区域附近一次消融就把室早消融干净(我们称“一枪打掉”)。

术后持续观察1小时左右,确认室早未出现。

【图解手术过程】

【编外话】

好运气不常在,也不能追求这个。对于“室早”的射频消融,我们还是主张:

1. “室早”导致出现了心衰,这个是绝对证据,必须做;

2. 患者出现“心慌”的症状影响生活质量,这个时候做射频,有些专家称为“美容手术”,主要取决于患者的个人意愿;

3. “室早”数量要多,要能稳定存在;

4. “室早”形态需要比较统一,只有一种最好,称为“单源性”,如果有多种的话,也可以处理其中稳定存在的最多一种或者最多两种。如果有三种形态或以上的“室早”较多的存在,不建议消融。

5. 有些位置的“室早”和“心肌缺血”或者“心梗”后的“瘢痕”有关,这种一般不消融。

【术后半年随访】

室早无复发

【术后1.5年】