Rh血型输血问题

子汉 达人已点赞

子汉 达人已点赞临床输血的几个问题的思考之三 Rh血型输血的问题

近期打算以专题形式梳理一下在临床输血实践中一直以来有所困惑的问题,在公众号发表后,引发了大量关注和讨论。

本期谈一谈Rh血型输血的问题。

Rh血型系统在临床输血中的重要性仅次于ABO血型系统,在本讨论中,特指RhD血型,也就是讨论Rh阴性阳性供血与输血的问题。

由于Rh(-)血型在我国人群中比例仅0.2-0.3%,所以在常见的科普文或者社会新闻中,被贯之以“熊猫血”的称谓。由于不少社会新闻的渲染,在大众印象里,Rh(-)患者输血总是“千难万险”,“全城寻找”,社会上造成一种印象: Rh阴性病人不管在什么情况下输Rh阳性血都有生命危险。个别地方甚至发生Rh阴性重危病人因为没有及时找到Rh阴性血抢救而导致死亡的医疗纠纷案件。

对于临床医师和输血工作者来说,这里面也存在着一些认识上的不统一,有专业相隔的原因,有政策因素,也很难说其中没有收到社会大众传播的影响。

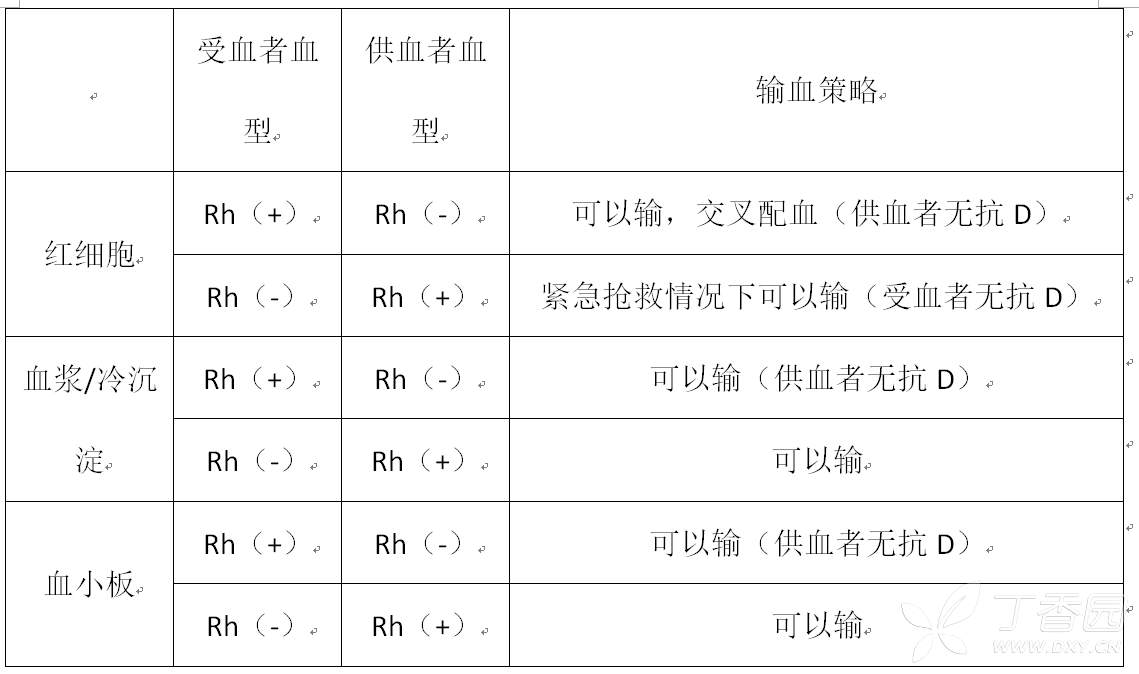

同型输血自然没得说,既然要讨论,肯定是Rh血型不同的情况下的输血,综合起来看,逃不出下面这张表,前提条件是ABO同型。

要讨论Rh阴性病人怎样输血才算科学,主要在于两个问题:一是血型不合导致输血反应的基本原理,二是是否有相应的政策规范、文献支持。

之前有一次听输血前辈兰炯采教授讲课,兰教授幽默风趣,讲课直白,有一句我印象很深刻,能不能输,首先考虑一下,抗原抗体会不会碰面。面都见不到,是不会裹到一起去的。

Rh(+)个体红细胞表面有D抗原,Rh(-)个体,血浆中并没有天然抗D抗体,但接受过外源刺激的情况下,会产生抗体,抗体产生几率,强度,维持时间等等,都还没有相应的数据可供参考。血小板上面没有Rh抗原,但血小板常存于血浆中,Rh(-)血小板要考虑是否有抗D的存在。

掌握了上面这一条,再对照上面那张表,应该就可以理解怎么输血不会有问题了。

接下来谈一谈政策、规范等问题。

看过前两期文章的朋友都知道,我最近在认真学习《WST 623-2018 全血和成分血使用标准》,我们先来看看这个标准里面关于Rh血型的有关描述。

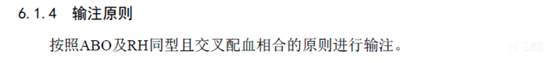

整个标准里面只有一处提到了Rh血型,即在全血输注原则的时候,提到需要ABO和Rh同型且交叉配合。在其他成分输血里面都没有提到。这是让我很欣赏的一点,专家们还是考虑得很周全。至于全血为什么要求Rh同型,主要在于他的适应证,适用于大量失血及血液置换的患者。大量输血的情况下,往往需要输入多个供血者的血液,要求Rh血型一致,是为了避免不同血液之间可能发生的反应,这一点在接下来要提到的《特殊情况紧急抢救输血推荐方案》里面也有提及。而血液置换,要求则较输血更为严格。

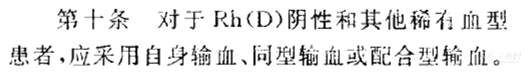

再来看2000版的《临床输血技术规范》,很简单,也只有一条。其实规范就应该这么写,写得太死,实践过程中遇到问题就没法操作了。比如2020版的《临床用血技术规范》征求意见稿的附件《血液储存及输血相容性检测指南》中,关于Rh血型的描述,就比较详实具体了,看上去很好,但实际操作感觉有些些问题。如果超过所列的几条,怎么输血呢?要么留下空间,不违反,即可为,如果要给应用指征,就给全了,好有所依。文件中写的是“优先使用”,如果没有给出次选,再次选,临床上往往就会将“优先”变为“必须”或者“惟一”,对于某些教条的检查专家(或者外行专家),就会秀才遇到兵了。

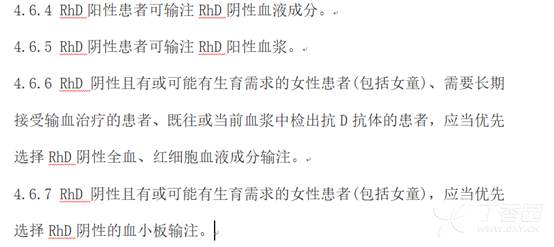

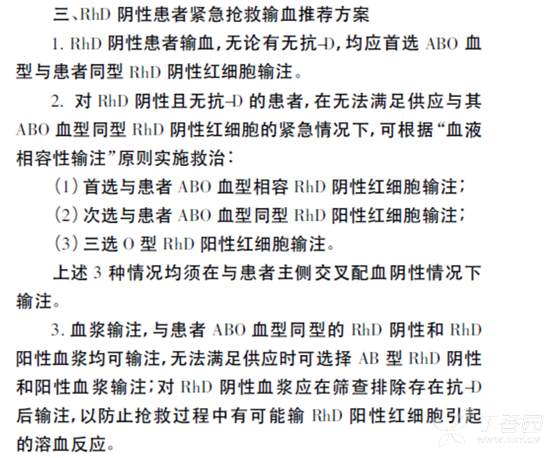

第三个有关的文件就是《特殊情况紧急抢救输血推荐方案》了。该方案发表于2014年1月《中国输血杂志》,由中国医师协会输血科医师分会和中华医学会临床输血学分会发布,该方案就比较贴合临床实践,值得认真阅读。关于Rh部分,贴于下图。

其实,Rh血型输血从原理上和操作上都不复杂,但还是由很多同行纠结,其主要还是在于和临床医师、和患者及家属的一些沟通事宜上。

常见的情况:

(一)阴性血备了没有用出去,后面想用给阳性患者,医生不同意,一是阴性血可能价格要贵一些,二来,担心,怕,不肯输,出了问题你输血科负责吗?输血科老师一听,我怎么负的起责,宁愿血过期浪费。

(二):阴性患者,等不到阴性血,阳性血又不敢输,和输血科拉锯。阴性血没有,阳性血不要,反复纠缠、纠结。

(三):血浆和血小板,输血科老师不提还好,反正目前是ABO同型输注,一旦给临床稍微带那么一句,供者和受者Rh血型不一样,麻烦就找上门了。

道理前面都讲了,谈一谈我之前面对这三种情况的处理:

第一种,和医生交流的时候,有几条:第一:大家都是救治患者,不要互相推诿;第二:患者救治是综合,复杂的过程,经治医师应该其主要作用且担主要责任;第三:如果患者由于输血产生的不良事件,有输血不良事件处理流程。

第二种情况,一旦还有时间和你纠结,那就没到紧急抢救那一步,亦或者说,输血还没有到非输不可的份上。

第三种情况,阴性血浆和血小板供给临床,自己做个抗筛,发了就是了,就不要多说那么一句。

基本要说的也就到这里了,关于这个问题,看了两篇文章,和大家分享一下。

一篇是发表于2006年台湾林玛利教授Transfusion上的文章,《台湾经验表明:东南亚人群输血前无必要进行RhD血型定型》,该文回顾分析马偕纪念医院自1988年起,取消常规RhD定型后,同种抗体产生抗D的发生率与之前并无区别,在对1992-2002年为期10年的调查中,调查结果表明平均每2 年会发生1 例因输血而产生抗-D 抗体的病例,因此作者建议,可以取消常规RhD血型检测。

另一篇发表于2016年《临床输血与检验》杂志,《Rh(D)阴性患者紧急抢救输血中应用“配合型输血”的回顾性分析》,对6名阴性患者紧急输血4-8单位阳性红细胞,救治效果良好且未发生不良反应。遗憾的是,该研究仅对患者三天后血液做了抗筛,结果为阴性,后续无跟踪。

贴这两篇文章的目的,一是对于RhD输血,不要太神秘,遇到了也别太紧张,还有人连血型都不做呢,二三十年都没做,也没出什么问题。二是,紧急抢救时,输了阳性血,也没出什么问题,有文件支持,有先例报道,大胆点。