【原创】第1期:AMC区域成功消融的左侧旁道特点分析

-----------太长不看版-----------

该研究提示:AMC-AP特征是在CSp,CSl和HB区域记录到相近的逆行心房激动时间,而逆行心房激动时间在CS后壁则最晚。

通过逆行途径在AMC区域达到稳定的起搏和成功消融是困难的,但是可以通过穿间隔途径实现。

-----------正文-----------

主动脉-二尖瓣连接处(AMC)构成二尖瓣环(MA)前中部分,为主动脉(前部)瓣叶的交接处并汇聚左房(LA)、左室(LV)、纤维环;同时心外膜脂肪构成MA后侧方部分,为二尖瓣环后叶提供连接。

通常认为仅限于MA瓣叶的肌束连接是造成旁道(AP)传导的原因, 而AMC则被认为仅包含纤维连接,在该处罕见心动过速起源。

但是近期已有在AMC区域沿MA成功消融AP的报道,只是相关内容仅限于心电图特性。关于AMC的解剖和相关毗邻结构目前仍未完全明确。那么AMC-AP的相关解剖和电生理特点究竟如何?

近期发表在《Europace》上的来自马长生教授团队的文章,或许会给我们带来一些启示。

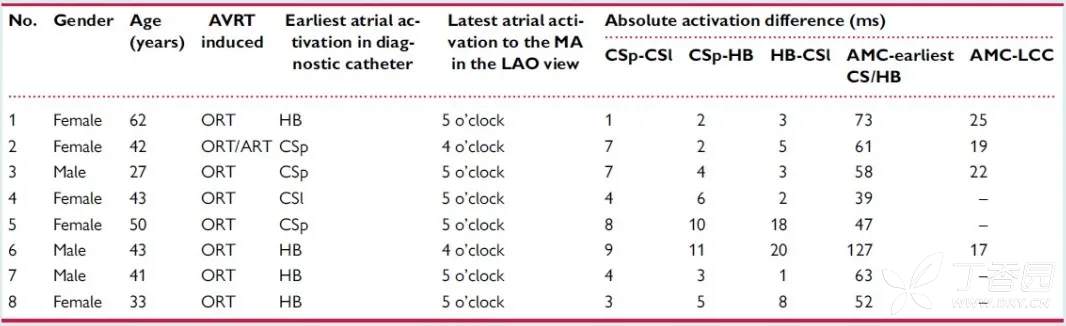

该研究入选了8名(男/女=3/5,平均年龄42.6±10.5岁)在AMC区域消融左侧旁道成功的患者。心动过速时将同一折返中QRS波的尖峰设为时间参考,移动导管在希氏束(HB),冠状静脉窦(CS)记录逆行心房激动顺序并进行分析、比较。8名患者中,有2名患者曾接受消融。

该研究显示,心动过速时,激动时间在CS近端(CSp),CS侧壁(CSl),HB区域分别晚于时间参考120±26ms,124±29ms和117±21ms(P=0.086)。最晚的心房激动位于CS后壁,平均晚于参考135 ± 25 ms。

在所有的患者中均尝试逆行途径放置消融导管至AMC,但均不能达到稳定放置。

通过穿间隔途径,消融导管可以较易置于AMC区域并记录到最早的逆传心房激动,较相对“最早”的CS/HB激动提早60±27ms,在该处消融成功消除AP传导。

无一患者在至少12个月随访后发现AP传导恢复。

总 结

该研究提示:AMC-AP特征是在CSp,CSl和HB区域记录到相近的逆行心房激动时间,而逆行心房激动时间在CS后壁则最晚。

通过逆行途径在AMC区域达到稳定的起搏和成功消融是困难的,但是可以通过穿间隔途径实现。

表1:临床特征和电生理特性

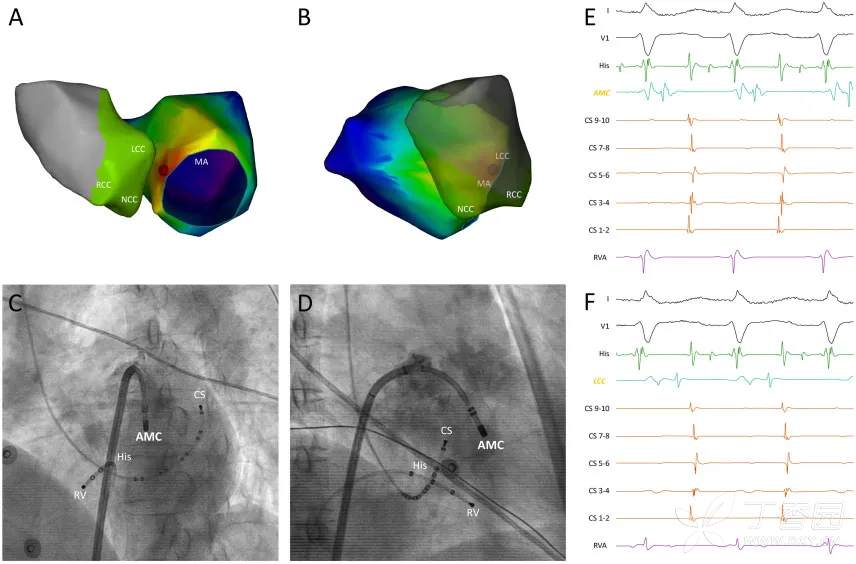

图1:AMC-AP 3号患者的标测与消融。

通过三维标测系统行主动脉根部及左房的激动标测和重建,如左前斜位(A)和右前斜位(B)所示。成功消融位置(红点)位于MA 10点至11点位置。靶点毗邻沿MA的LCC后方。在C(左前斜位)和D(右前斜位),心房造影进一步明确消融导管位置。(E)在AMC区域记录到最早的逆传心房激动,落后于I导联顶峰64ms。LCC中的逆传激动落后于I导联顶峰86ms,明显晚于AMC区域。2条虚线置于I导联顶峰和诊断导管中最早心房激动的起始。值得注意的是,心房激动在His区域、近端CS(CS9-10)和游离壁侧CS(CS12),几乎是同时的,分别晚于参考112ms、108ms、115ms。

AMC=主动脉-二尖瓣连接处;CS=冠状静脉窦;LCC=左冠窦;LV=左室;MA=二尖瓣环,NCC=无冠窦;RCC=右冠窦;RV=右室;RVA=右室心尖。

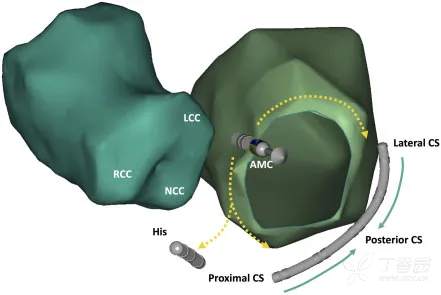

图2:AMC-AP介导的AVRT传导顺序示意图。重建的主动脉根部(蓝色)和左房(绿色)在左前斜位展示。传心房激动顺序如虚线所示。心房激动几乎同时从AMC向HB、CSp、CSl传导,往往在MA后壁记录到最晚的激动。CSl= CS侧壁;CSp= CS近端;HB=希氏束。

图3:AMC及其相关结构。该图为一名健康成年男性的CT扫描图,经过重建分割后,右房(绿色),左房(灰色),主动脉(紫色),左室(白色透明),及前组乳头肌、后组乳头肌分别被重建,如左前斜位所示。AMC类似窗帘结构(亮红),连接左/无冠窦(L/NCC)至MV的主动脉瓣叶,并在右三角(绿色虚线三角)和左三角之间(黄色虚线三角)之间向下延伸至,为MV主动脉瓣叶提供连接。AMC构成MA前中部分,剩下的MA为MV后叶(PL)提供连接,构成MA的后侧部分。心房肌毗邻NCC和LCC的后部,心室肌围绕LCC游离侧和NCC心房部分。心室内面观,AMC区域由主动脉中间小叶三角和二尖瓣连接处组成,形成类似在左室流入道和流出道之间的隔膜。

AO=主动脉流出道;APM=前组乳头肌,AL=主动脉-二尖瓣瓣叶,LAP=左前斜,MV=二尖瓣,RAO=右前斜,PL=后叶,PPM=后组乳头肌。

文献来源 PMID: 32830238

本期内容创作者介绍

”书心剑律学术平台"为储慧民大夫创立

实用文献解读栏目每周1-5更新

欢迎热爱心律失常诊治工作的医生

回帖交流、共同学习